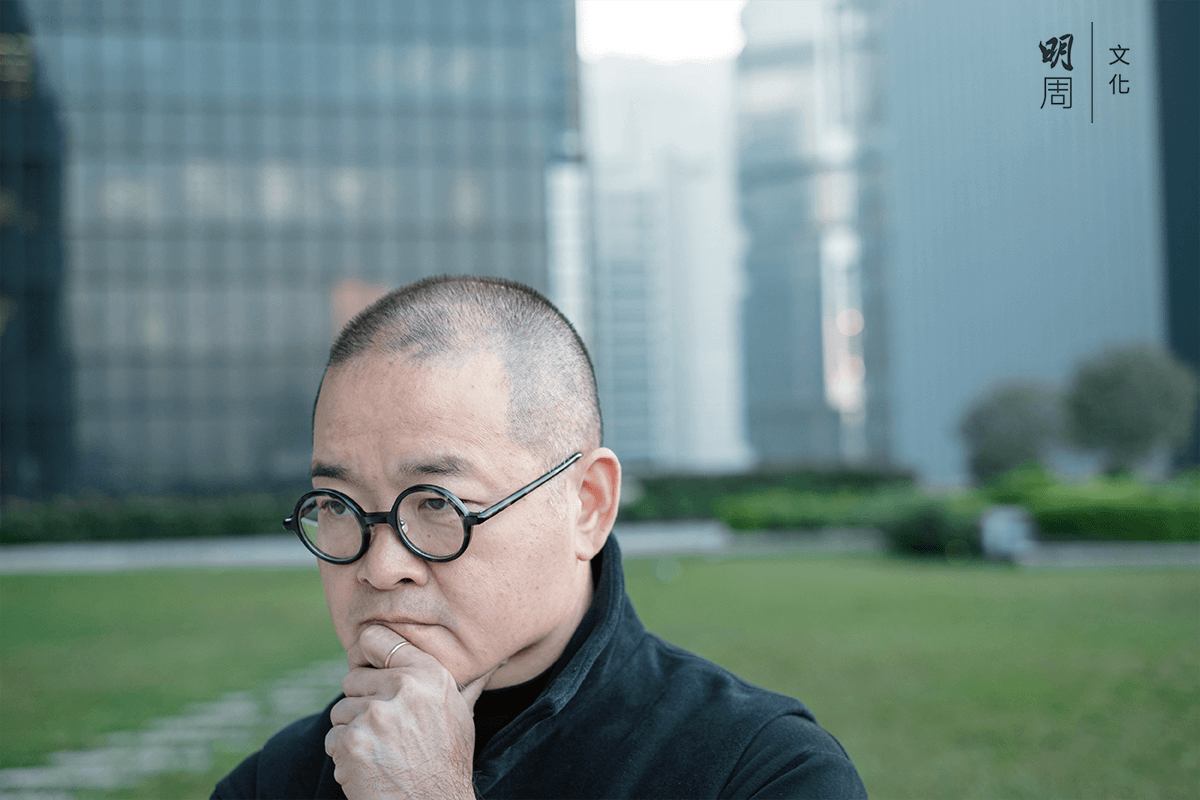

邵家臻今年五十歲,他以前是個不婚主義者。他可以拋出一堆女性主義、婚姻社會學的說法、傅柯寫的《性史》……他自己笑自己:「那時的想法是最左膠的。」

作為站在社會運動前線的立法會議員,在這大時代仍不吝談小愛情。對他而言,愛情可不只是個人的愛情,投放於世間的愛一樣轟轟烈烈,損手爛腳──儘管這種熱情,將會把他從微小的個人幸福生活拉開,而且愈拉愈遠。

想當年 邵家臻的左膠戀情

邵家臻的立法會辦公室掛起了兩張黑白結婚照,那是他的父母。穿着白婚紗的邵母在相中笑得含蓄。邵很疼愛媽媽,爸爸過世後每星期都會陪她飲茶買餸,媽媽常嘮叨他結婚。以前她一個人在大陸,南下來港,找到母親才發覺她已改嫁,多少感覺被背叛,後來她跟邵父相識,兩口子在海心廟拍拖,二十多歲結婚。「當時多麼窮也要影結婚相,我想,她多少對婚姻是有點憧憬的。她相信完整的人生,有兩個條件,一是婚姻,二是有自己的房子。我兩樣都沒有。」

五十歲的邵家臻說,三十年前他是這樣想的:「第一,婚姻不是個好東西。第二,覺得不用那麼fundamentalist(原教旨主義),我們可以自己去創造新的關係狀態。那時常常說doing family、doing intimacy─form(形式)不重要,substance(實質)才重要。婚姻的形式太強太惡太大,不論多有意志,在裏面仍會有許多期許和綑綁。」

一九八九年的大學時期,邵跟同窗社工系同學相戀,左翼如他們深信婚姻是獎勵家庭單位、鞏固資本主義體制的其中一個束縛,「為什麼一定要跟這條路拾級而上?大家有這些『懶有型』的共識吧,於是各自跟家人周旋。」

十一年過後,戀情最終告吹。邵家臻在理工大學跟女朋友邊談電話邊哭着道別,女友回同居的家執拾東西,他自己跑到葵涌找髮型師剪頭髮,堅持要把本來二八分界的頭髮剪短,「我以前金絲眼鏡、攝衫扯褲,腰包放枝水,像在裕華賣蟹般。我以為世間的人和事永遠不會變,那次之後,變幻原是永恆,以為不變的愛情都會變,那就變吧!我去食煙、替換了所有衣物,直頭重寫人生新一頁。」

後來的十年八年,他談過幾次時間不長的戀愛,遇過一些要以結婚解決問題的對象,除此之外,沒想過要結婚。倒是聞說相戀十一年的前女友,後來在日本結婚了。

判囚之前 我們買戒指

他也想像不到自己走上另一條道路。戀情跌宕,世間紛亂,一九九〇年至千禧年代,邵家臻投身學生運動,加入「香港政策透視」,開始在荃灣和天水圍做青年及社區網絡工作,見證把天水圍定型為「悲情城市」的金淑英與兒女被丈夫斬殺的事件。此後,他的政治參與度愈來愈高,回大學教書、當選社福界選委,參與佔中……The rest is history。

二〇一九年,佔中九子案,他被判囚八個月。

判刑前一晚,他跟女朋友在家中吃晚飯,飯菜由她煮,蒸水蛋、炒菜、煎雞翼和栗米湯,席間無言。翌日一早,兩人出發往西九龍裁判法院,一路牽着彼此的手。邵家臻手上戴着的那隻戒指,是他們判囚前去買的,兩人挑了一雙最幼的款式。幾個月過後,他入獄,戒指留給女友戴着。她先戴上他的戒指,再在上面戴上自己的。

在獄中,邵跟同倉囚友說,我們條命都好賤。在立法會他見過最有權有勢的富貴人,監獄光景則是天淵之別。他天天給女友寫信,說不如在獄中結婚,與他年紀相差二十年的女友本來就不是很渴望結婚的人,如他所料拒絕了。出獄後回想,他猜自己在艱困中把婚姻當作昇華的救生索:「一定是一種反抗,很想對抗那種荒謬,不只是那次判刑,而是整個荒謬的命運,我想化腐朽為神奇。」

對岸萬家燈火 沒有一盞屬於他

邵家臻喜歡寫作,不時談愛情,兩年前他寫情人節Valentine的故事,暴烈而毫不溫柔。有說當年羅馬帝國的暴君Claudius II禁止人民舉行婚禮,以使不願跟情人分開的壯健青年參戰,修士Valentine私下替人們證婚,最終被鞭打、石刑,然後斬首示眾。「他站在城的另一邊,做出尖刻的批評,嘲諷對岸的萬家燈火,其中,他明白,沒有一盞是屬於他的,但他會獨自點起火炬,不懼怕黯黑寒夜,踽踽而行。」不知道有沒有把自己都寫進去,邵寫道,愛情豈止是「老婆仔生仔屋仔車仔狗仔」,在個人愛情之外,尚有「世人」的愛情。

電視播放立法會新聞,懲教署職員問他:「看着議員開會,你卻坐在這裏吃這些東西,值得嗎?」「所以一定要昇華,否則會黐線會抑鬱。這一代人的靜好是上一代坐監換來的,一定有人要付上代價,今次就是我。」他談到坐牢經歷時說。

入獄以來,女朋友替邵家臻處理事務,每星期探訪、給他送書,《漫漫自由路:曼德拉自傳》和《芭樂人類學》,書面上都印有懲教署編號。「她常常說我是時間的小偷,偷走她無可彌補的一百六十三日。」戀情注定顛簸,女朋友心裏掙扎過後,最終答案是尊重和成全。

訪問後不久,消息傳來,邵家臻被香港浸會大學解除教學職務。

社會不穩定 任何規劃都變得短期

邵家臻記得一次深宵探訪麥難民,一個單身男性說,他在廿五歲之前開始輪候公屋,需要等廿五年才能上樓。後來他在寫了一篇《單身就是罪名》的文章,批評政府漠視全球獨身趨勢,制度歧視單身人士,又指出媒體污名化單身,社會以家庭之名行惡。

以前在社福前線工作,邵家臻看盡人間苦困,現在見證更多分離。他最近替因反送中運動被還押的青年傳話,對象是對方的女友,重點有三:「一,我掛住你,二,萬事小心,三,等不到就不要等我。」

「在這個不穩定的社會底下,比起生涯規劃,我們做事是by contingency─用應急措施做生存策略。婚姻是要規劃的,幾多歲結婚、婚後家庭生活怎樣過,多少年後生孩子,之後個仔讀直資或國際學校……現在的社會是short-term society(短期社會),社交關係也變得短期,包括自己和自己、自己和身邊人的籌劃。過到就算,頂到就頂,也有些人抽到居屋就結婚,是很政策回應和pramagtic(實際)的生存方法。」

不婚也好 感情一樣很霸道很吞噬

踏入知天命之年,邵家臻對於愛情和婚姻有了新的想法。婚與不婚再沒分別,「哪管是婚姻、同居、一起,無以名狀也好,感情一樣很霸道、吞噬、possessive(佔有)和manipulative(操縱性)。當你朱唇吻千遍,你會發現天下烏鴉一樣黑,很好笑,也很痛。」他學會不太在乎別人說法,「如果結婚代表一大堆Dos and Don’ts─拜山、家庭聚會─那麼我現在不喜歡做就不去做,最重要的是真誠相處,身邊人覺得安心。

「婚與不婚也好,端看你們之間怎樣recreate和redefine。從佔中到今天,整個香港進入Redefine的年代,我們正重新定義不同的東西,像我們重新定義『成功』,不再信奉陳健波硬塞那套收成期的說法。Redefine不只是頭腦上的功夫,也是日常生活的功夫,結婚也是。」他舉例,現時多了很多不同的結婚形態,當中固然有經濟原因逼使,但亦有在限制中作調整的個人選擇。

「結婚的形式和內容,兩者愈走愈遠,中間出現的東西也愈來愈多。」邵家臻說我們要得「意」忘「形」,要有足夠的能量去衝擊形式。他認為,不論是在愛戀抑或社會運動的道路,「我現在所追求的,就是這個『得意忘形』。」

出獄後,套在手上的戒指,反射着照進立法會大樓的午後陽光。