香港演員林嘉欣以陶藝家身份,與獨立電影《野草》導演古本森(Benson)及其三歲女兒古天羽(Sora)攜手創作的聯展《YASOU》昨晚(2月27日)開幕。YASOU來自《野草》的日文,電影自上年十月起在全港各地舉行流動放映。林嘉欣看過電影後,提議以陶土為載體,邀請Benson和Sora共同創作,將電影未竟的餘韻,延展成三方的對話。展覽中有陶作和畫作,亦有以不同釉色將二者融合一體的作品。

展覽場地右側是Benson和Sora共同完成的畫作。Benson說:「我嘅作品通常都是很dark(陰暗)的,對我來說有點發洩的功用。」從他社交平台看他發佈以往的畫作,的確清一色全黑白。和女兒合作,他的畫始有了顏色,而且不是一般的斑斕:「(這個展覽)對我意義很大的是,這算是我首個有顏色的展覽。我以往的作品都是黑白的,這個展覽使它們好像有了一個色彩。」

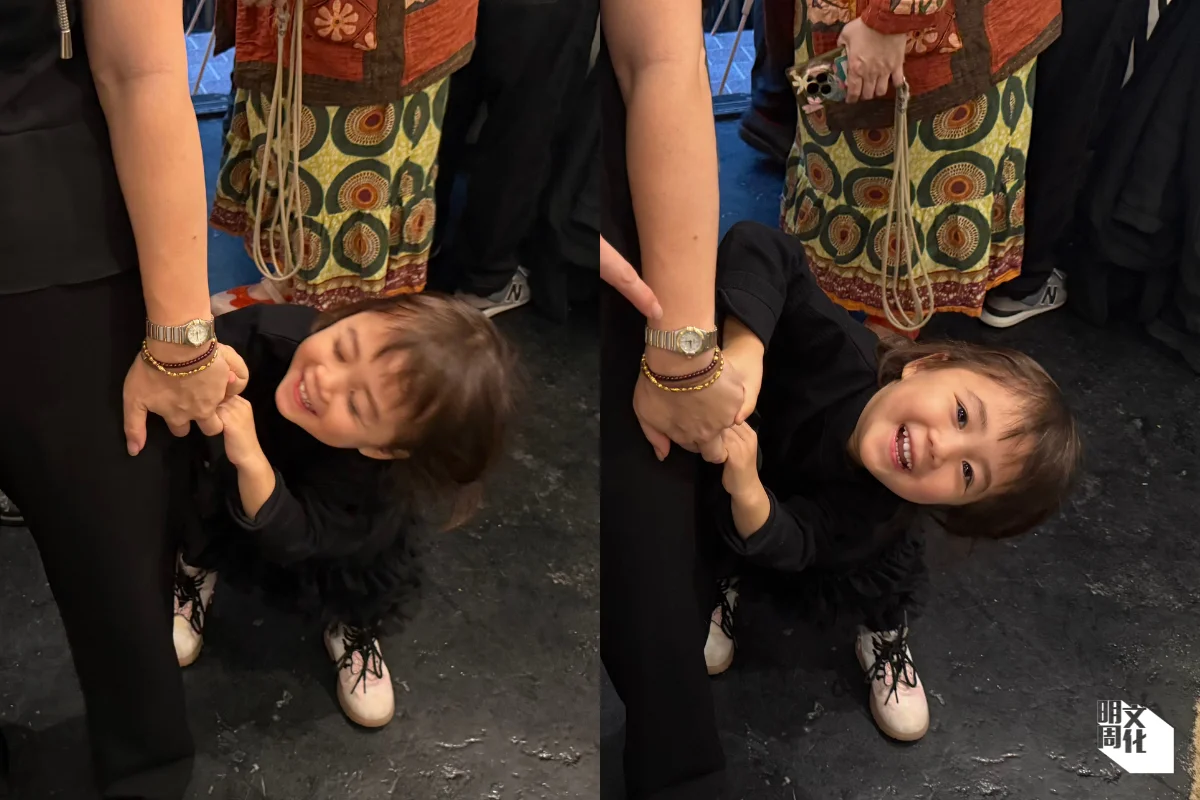

與Benson聊起展覽緣由,他說電影放映來到尾聲,自己一直有種無處可抒的愁緒。他感謝嘉欣邀請聯展,讓他有了一個小小的出口:「我唔知點解,一路積咗啲愁緒嘅。套戲拍完,放映活動又來到尾聲,(這個延伸的展覽)讓我突然間明白那個愁緒從何而來。(在製作電影的過程中)我keep住睇住很多小朋友的面孔,尤其我女兒也有參演其中。」想必,是這些面孔喚醒了他內心那被遺落在時光某處的小孩。

問到是次展覽,Benson最愛的是Sora一幅沒有命名的獨作,她人生的第一幅畫:「呢幅係囡囡嘅第一幅畫,係佢獨作來的,橫跨了一年的時間的。由她剛剛識行,到歲半兩歲。這幅畫是掛在屋企主牆的,時不時我們會拿下來,讓她在上面畫,然後又掛回去。突然間有一天,她說:「Finished!」就這樣完了。」

「和囡囡一起創作,對我最大的啟發是,她很懂得停。畫畫、拍攝也好,任何創作也是,我們都會不知該什麼時候停下。但她就很瀟灑。而且她不怎麼理會成果。這幅畫我們很引以為傲,但她有時經過也只是看一看,也不覺得是什麼。這是很好的心態。」

展覽場地左側是嘉欣所製的陶盤,上面有Benson和Sora創作的痕跡。嘉欣說,陶器作品中,她最愛上圖這件:「創作當時我也在場,Sora在這隻碟上畫了一個圓圈後,Benson還想補充時,她卻清楚地說:「已經finish了。」」

「許多時候,我們在創作上往往不知道什麼時候才是「finish」,因為創作總覺得不會有所謂「完」。在不同時間去看,都會覺得可以再做得更好,再大膽些。但孩子都很相信自己直覺,覺得完成就是完成。所以我在觀察他們兩父女創作過程中,再次提醒自己,在創作上減少思考。不是要去判斷「美」或「不美」,「好」還是「不好」,多些相信自己直覺,因為直覺是不會欺騙自己的,手也是不會欺騙自己的,這是非常有趣的事情。」

幾次與嘉欣聊天,多次聊起陶土,她總說土教她包容和擁抱自己的不完美:「我做陶時,就是跟著身體的節奏,也不多想。有些人做陶前會打草稿,但我也不會。」

「陶土溫和安靜,即使有缺憾,似是會接納我的一切,讓我產生自己屬於這個世界的感覺。」

她說陶室是她的聖殿,在裏面她很赤裸地,和自己相處。在創作中觀照自己的不足,也有了更多推倒重來的勇氣:「以往總是想進行修正,又戰戰兢兢的無法勇敢下手,現在可以隨意隨時推倒重來,重新開始。」

Benson說自己的畫大多黑暗,記者看卻有童趣。展覽中,記者尤愛〈Neverland〉這幅畫。星星化成一個小人,撅著嘴卻不是傷心,其中有一種倔強。世界紛繁,小人兒忿然之態,大有燎原之勢。提起赤子孤勇,又有幾多自己,仍記得當初爭的是哪一口氣?更愛Benson稚氣不脫的字跡,用鉛筆在牆上親手寫下的那些作品名稱。時光裏的那小孩Benson依舊在那裏,和他的新朋友Sora和嘉欣,還有看展的大家在一起。

【野草】× CERAMICS BY KARENA LAM: A UNIQUE ART EXHIBITION

展覽日期:即日起至 2025年3月9日

地點:上環摩羅上街40號A WAKA Artisans