如果說新獨立書店開張是注入新力量和希望,那麼當一間書店結業,是否標記失敗?浪潮翻滾,既有後來者,自然有退下來的人。這邊廂知道創辦界限書店的店長Mi因健康問題而無奈告別,交由他人接手,另一邊就看到西環書店hiding place宣布結業的消息。

無獨有偶,在這兩間書店開業之初,我都曾採訪報道,當時感覺一眾新書店登場的朝氣,其中界限的創意、hiding place的盼望,都令我印象深刻。其後途經時到訪幾次,從沒想過下次再見,已然來到告別的時候。由零開始,實實在在地走過這兩年,如今再與幾位店主聊天,說起初心,也談對書店想像的變化。當他們從這一波獨立書店新潮流退下來,可曾抓住了一些吉光片羽,又留下了甚麼遺憾嗎?

hiding place:就像完成為期兩年的展覽

開業初時,hiding place的定位是挑選不多於十本選書,其時本刊報導以「只賣十本書的書店?」為稿題。約莫幾個月後再訪,見到書架上積存很多書,他們解釋,因為難以預料換書倉存情況,還提到不少讀者來到書店時都反問:不是只有十本嗎?實在令人哭笑不得。

後來我也去過展覽和講座,還記得一次以和平學為主題的活動,串連起鄰近餐廳小店,把整條保德街都變成一個慶典般,人們穿梭其中,交談熾熱。在策劃這期專題時,本來想以藝文空間的定位,找hiding place作經驗分享。沒想到,六月六日,指尖掃過手機社交媒體,看到平日分享林林總總活動的hiding place寫下以「故事最終必須親口講再會」開首的文章,宣布即將結業。

再次約四位店主齊集圍在一起,晃眼兩年,剛好是開始與結束。起初,他們說要以選書帶來盼望,如今他們有過失望與憤怒,但似是完成一個為期兩年的企劃,疲累卻始終豐盛。

「書店初期計過數,靠賣書真的不會應付到租金,每本書賺不過三十元。」Joanne說,曾經做過各種努力,想讓書店站穩一點,但不想犧牲初心,希望活動展覽都與書有關,像他們的「Light Club 舍下恆常讀書會」是受歡迎的活動之一。不過,辦活動偶爾令他們洩氣失望。「有時很用心地聯絡到一些很厲害的人來分享,但是報名人數很少。或者創作者很有心機,做很多準備。最後還是瘋狂宣傳、自己不停找人來。現在有時都不太敢辦活動。」Joanne一臉無奈地表示,有時在社交媒體很用心介紹一本書,反應都不及一些無聊軼事。

開書店冇錢賺,四位店主早有共識。Gabriel甚至直言,寧願大家在店裏真的把書讀完,不一定買或者消費,「我們不是支持那種不斷消費的模式。所以在財政上,與其說失望,更多是看清楚整個產業,不止是經營書店的部分,是牽涉出版、定價等等整個文化。有些前輩說過,書是underpriced的。我想,這個產業本身在社會沒有太大價值。當然,它本身是超越金錢的價值。如果要說失望的,是對於整個社會風氣吧。」他說,真實的情緒可能還有一點憤怒,對於各種不公義、社會天秤傾斜的憤怒,「這一點做書店後也沒有消失或減少。就透過一些堅持,怎樣處理我們的書本,是一種抗衡的態度。」他坦承的確有些賺錢方法,但並非他們認同的,乾脆不如不做。「到最後,其實讀書的思考,應該是一種對社會抗衡的態度,而它體現在細節裏。這個也是我們的初心,才用這麼大的地方買這麼少書。」

書店理念不變,堅持每本選書都是店主讀過並推薦,Kenneth形容,單是看書都好像修了個學位。因為策展、辦活動,他們又認識很多藝術家、新朋友。「這兩年像是做了一個project,是很fruitful的。」Kenneth說。選擇結業,只因他們的人生走到不同階段。過去他們在一次讀書會分享《The Ruthless Elimination of Hurry》,講述現代人生活太急促,過着一種靈魂追不上的速度。Joanne感受甚深,坦言無論生活步伐或書店營運都似在追趕速度,「如果要努力維持收支平衡的商業模式,便要繼續再向外,更努力,但我們四個都是內向型,能量不夠。」

Gabriel和Michael較常在書店打理,大多是繁瑣雜務,但他們都認為經營書店是表達看法的方式,包括店主的想法或情緒,對書、藝術的見解,或者透過活動邀請一些欣賞的人。Michael說:「但還有一個特別之處,就是這裏容許到來的人都表達自己,讀者客人來看書、和藝術家互動,參加活動寫點甚麼,或者跟我們聊天。這個是很重要的。」能夠實在地於一個空間表達自己,令他們兩年來的心態轉變了。Gabriel指:「一開始的心態是很有衝動去做一些事,既然在這個空間有多少自由度,覺得有些事要做。但是,經歷了這兩年,其實明白多了,不是做甚麼,也沒有那股衝動一定要做甚麼,而是所謂好好生活。」

界限書店:卸下店長一職的痛苦決定

從書店退下來好好生活的,還有創立界限書店的「店長Mi」—Minami。

一向予人活力充沛的Minami,不時想出有趣奇特的分類法,早前就和店員把作家按十二星座排列上架,豬肉枱上還特別來個星座配對。辦過讀書活動、盲選書,她每周四還定期開直播《深夜閱讀》,雖然次次「戴頭盔」,實屬認真分享,絕不欺場。正當店長Mi成為界限書店的標誌之一時,她在六月卻宣布:「因為身體原因,同伙伴商量過後,決定離開界限書店。」

界限書店沒有結業,只是Minami卸下店長一職,由其他伙伴接手,繼續營運。宣布消息後兩天,我和Minami再次約在界限書店。「這是一個非常痛苦的決定。」她說。

曾參加「七份一書店店長培育計劃」的Minami,去年二月和拍檔於旺角商廈開樓上書店。她說,經營界限書店是一個實驗,想到甚麼就先試着做,不過收益一直都危危乎。「做書店七除八扣之後,賺到的太少。本身已預計一直危危乎咁做。這是我經常憤慨的,為甚麼明明做一樣這麼有意義的事,反而賺的錢是這麼少?可能不是很大富大貴,但或者應該不用那麼拮据?」

然而同樣地,Minami非因經濟負擔而離開,最叫她吃力的是身體不適,限制滿腦子想做的計劃,亦對生活影響很大。決定的過程非常掙扎,她說來仍是一臉不甘無奈。「始終我覺得,首先找到一件自己很喜歡的東西已經很難了。在這麼高壓的環境下,意識到你喜歡的東西而又真的實現到,是很難的。」她笑着補一句:「當然都要多謝自己,俾啲掌聲自己哈哈。」

從出版社工作,轉而開書店,一直有家人的支持,Minami自言幸運,也很努力爭取機會實現夢想,「有很多機遇在應該要發生的那個時刻都發生了。變相要離開,真的很不捨得。尤其當初看着這裏甚麼都沒有,慢慢地建立很多東西,很多嘗試。又接觸不同讀者,他們會上來跟我聊聊天,有讀者告訴我,好像帶給他們一種面對生活的力氣。這也是我當初開書店時想做到的事,很難得地做到了,才令我更不捨得。」

在小小的書店裏,她聽到很多生命故事,有人將出發外地跑馬拉松,有人遊歷不同國家後分享見聞,幾個學生趁假日來談青春事,所有對話都是Minami珍而重之的時光。「所以是一個非常痛苦的決定。」她說,宣布離職後,隔了兩天還未細看讀者留言反應,「講完之後,就真的要面對那一刻,書店的事此後不再輪到自己決定,要交給朋友、很重視的伙伴們,繼續傳承這裏的精神。我相信他們一定會有自己的風格,也樂見他們做得開心。但我就要接受,我真的不是界限書店店長那樣的感覺。」

不止是賣書的場所

告別之際,談起書店難忘事,無論Minami或hiding place四位店主,想到的都不是甚麼特殊大事件,反倒是萍水相逢泛起的漣漪,更使人念念不忘。

Minami 記得一次奇妙的緣份,是界限書店到訪中學的活動。「有幾個學生怕怕醜醜,拿起了一本我以前在出版社做的書,說很喜歡那書名。那一刻我覺得,好像從前做了一些事,累積到現在,吸引眼前的小朋友有興趣拿起那本書。」活動結束後,她散步至鄰近公園,正巧重遇那幾個學生,他們甚至主動找她聊天,「只不過是一個這麼細微的午後聊天,已經體現了我想在界限書店做到的事,一來是和大家有交流,二來令到學生開始喜歡閱讀,甚至乎令他們感覺大人不止是一味高壓或擺高姿態去看待他們。我以前上學時不喜歡看書,荒廢了那段時間,很可惜。所以那天能夠與學生聊天,好像是以前自己努力積下的緣份帶來,令我更加肯定要繼續努力去做書店。」

如今要離開界限,過去一年多的經歷於腦海回播,各種細碎,例如一位早於二一年底試業期出現的婆婆,至今Minami依然沒有忘記。「那時和『香港舊照片』、『九龍舊書店』等合作辦聖誕市集,有位婆婆上來支持,聊着才知原來婆婆準備離開香港,而她和家人政見不同,也不知道日後會否回來。我和婆婆擁抱,忍不住都哭了。她說,多謝你們年輕人還有勇氣去做一些有意義的事情。這是我間中在營運『界限』時都會想起的,它好像是一個『界限』的起點,一直提醒我不能忘記初心的那一點。我昨晚也想起,現在我無奈地要休息,如果婆婆還在,她會怎樣想呢?我有沒有辜負到當初婆婆的心意?這是我開業至今都沒有忘記的那一刻。」

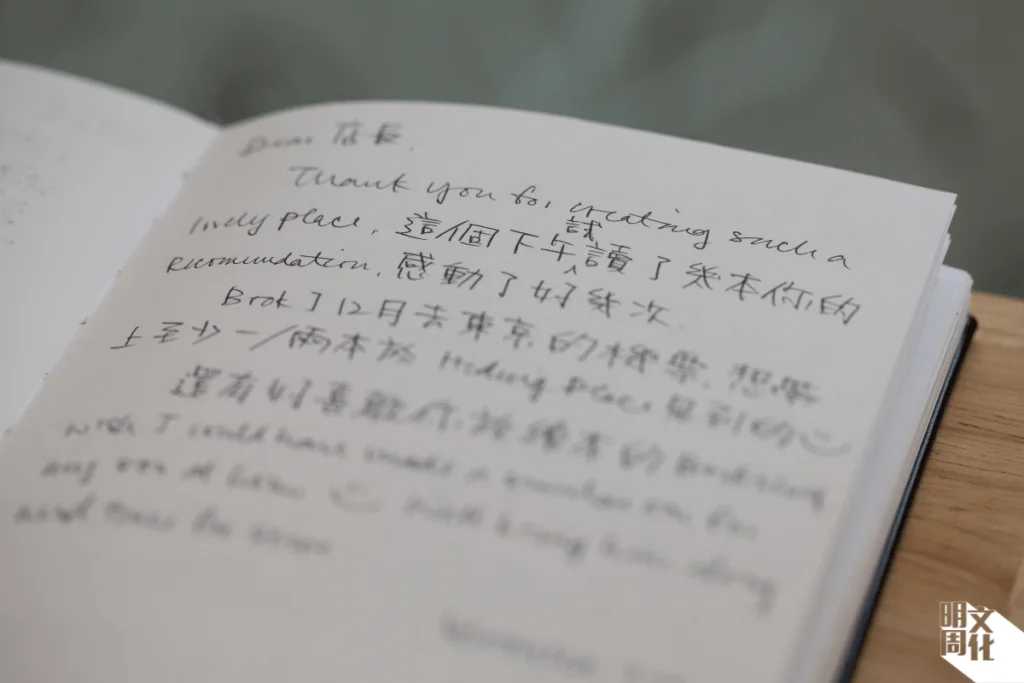

書店作為相遇的場所,累積不少緣份,hiding place亦然。在Kenneth眼中,店內最美麗的畫面就是長櫈上坐滿讀者,「每個人伸長雙腳坐着看書看兩、三小時,那是最安靜、人們進入了書本世界的畫面。」還有過往在hiding place的讀書會和展覽,Joanne說,當讀書會產生連結的時候,就似夢想成真一樣,「現在香港好像沒有甚麼機會可以就着一個共同話題去聊天。在讀書會,大家互不熟悉,聊天時卻會互相回應補充,自然地接話題,我很想透過讀書會去重現一種共鳴感。」她坦言,結業最不捨得的就是這樣一個空間,始終要有空間,事情才能發生。

「所謂成效是怎樣衡量?我們想像,無論是社區或讀者,他們感覺這間書店有它存在的意義。」Gabriel說,這印證了過去他們反覆思考的問題:為甚麼要開一間書店?「我們某程度上純粹想填補到一個空位。惟有做自己比較熟悉的事,與我們所想像的社會需要,兩者如何在中間重疊的位置產生影響。在這個角度來看,的確有一定程度的所謂成功,因為有些人的確因為這個地方,而經歷得着了很多。」

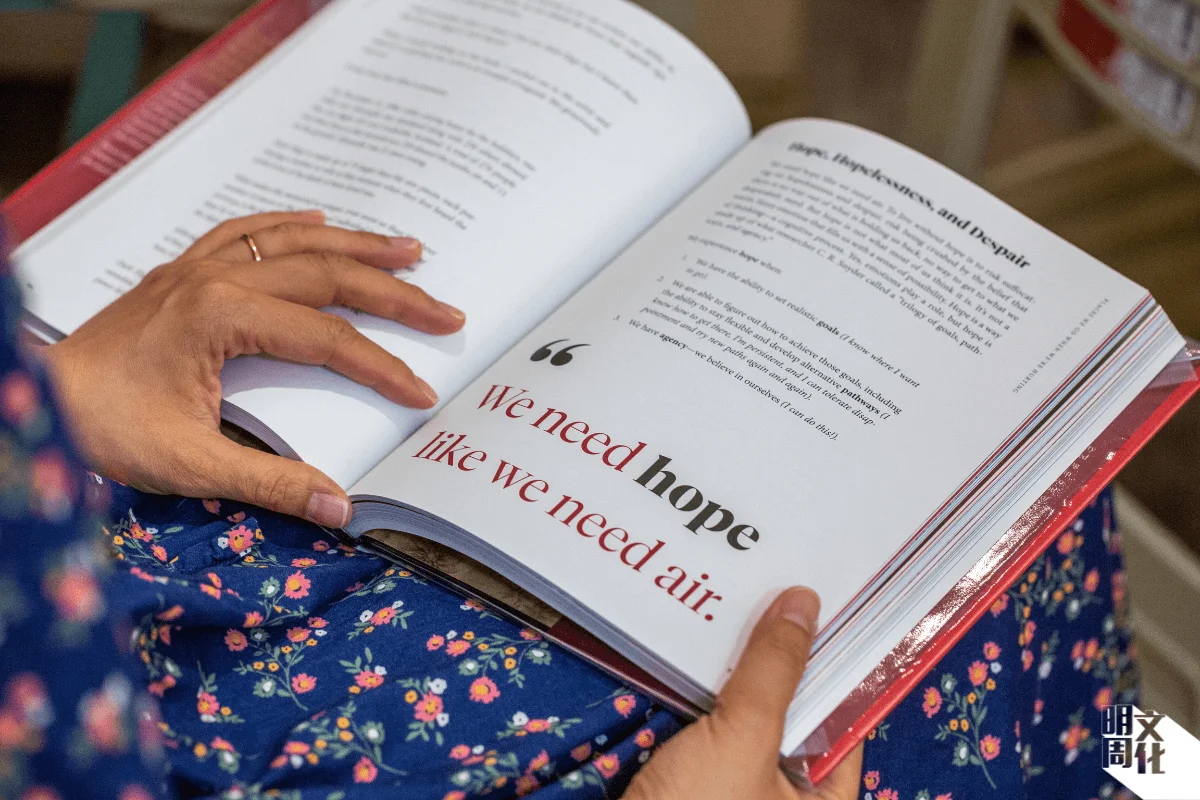

今年初,hiding place策劃了一個《沒有遺忘你》藝術展覽,源於瑞士藝術組織Cup of Color的企劃,展出來自全球各地不同插畫家關於盼望的故事,Kenneth說:「我覺得這個世代所想的都很絕望。在這展覽裏,很多人跟我們談論,絕望和盼望究竟是甚麼?原來,絕望是一種情緒,盼望不是,而是一個way of thinking,是行動。盼望是訂立目標、做事。我們這兩年一直做各種東西,就是想帶來盼望。」即使他們在社交媒體上宣布結業,也鼓勵大家要好好生活,活出自由、有盼望的生命。「因為結業不是完全悲傷的事,可以是celebration。我們由始至終都想大家繼續有盼望。不是完全正能量的,而是艱難但都可以有希望。」Kenneth說。

好好說再見

實體店將於八月中結束營業,hiding place預告餘下日子將舉辦結業展。他們希望,即使保德街沒有了這一間書店,大家仍能找到其他理念相近的地方和羣體,因此訪問了一些人和店舖,在離開之前好好介紹給讀者。Michael說:「惟有盡量珍惜相處的時間,到需要離開的時候就祝福對方。我想人生就是這樣,未必所有東西都停留到最後。曾經有過美好,便好好記住。兩年前沒有hiding place的時候,大家都不會說很喜歡hiding place,其實多少因為大家分享到某些想法和理念。我都想他們發掘另一些能繼續分享的地方。」正如他們強調:”Hiding Place is not just a place.” 一個實體空間的結束,也能換個方法繼續走下去。

自言不太擅長面對離別或講再見的Minami,形容界限書店不止是知識的存在,也不止是書的本身,也是建構和其他人溝通的橋樑,她說,這些年好像陪伴讀者走過一段路,離開以後可能就不再見面。「尤其現在這個年代,真的不知道那次再見是不是最後一次,是每時每刻處於分離的一個年代。在後運動裏,這個感情強烈了很多,但其實它也是人生中很平常的事。」

她認為,從開業到離開,界限書店帶給她一個新的課題。「在『七份一』的時候,學會了很多營運、行政的調整,對業界知識的成長多了。但開『界限』,更強烈地覺得是在驗證和實踐很多腦裏的圖像。現在我要休息了,它帶給我一個課題,是面對人生怎樣都會伴隨痛苦。今天是很無奈要決定休息,不是因為我已經不喜歡,反而我做出版到開書店都五年了,沒有一刻對這個行業的熱情有退減,甚至愈來愈喜歡。現在我跟它暫時分別,人生往後的事如何都不知道。最終這裏帶給我的成長,就是人生必然有痛苦的,你要去學會面對,學會在無法控制的痛苦情況下繼續過活。」

獨立書店浪潮的變化

生命中緣聚緣滅何其平常,更何況獨立書店。所謂浪潮說到底就是不斷的come and go。

「無論開甚麼店都好,要去思考為甚麼而做,對你來說意義是甚麼,甚至如果有公共性作為,究竟在公共領域它有甚麼意義。這個世界很多東西都是come and go,無論是書店或其他行業也好,就算是人也一樣。」Michael續說,這無關好與不好的層面,而是常態,「回頭看,所有做獨立的,本質上都很困難,但是選擇獨立就是有一種想法。我覺得社會需要多元聲音,獨立反映出不同聲音、面向。我會珍惜大家努力地呈現不同面向,我想見到的,不止是賣出暢銷書榜第一位,而是書櫃的每一本。」Gabriel也承着說,多了獨立書店總比沒有或少一間好,但思考時要不斷批判,「有時候會有盲點,當你在做好事的時候,可能覆蓋所有bad practice,我覺得這是危險的。如果大家都願意在這個姿態下不斷思考,我幾肯定獨立書店會更好。」

Minami則認為,推廣閱讀本身就困難重重,「不可能說多了一間書店,就突然間多了人想讀書,這其實不太可能。雖然說書店是夕陽行業,『夕陽』了很多年都還在做,但它有個變化。」她說,書店是很有生命力的行業。「有些書店結業,但現在又開了『閱讀俱樂部』,這是個循環不息的行業,有些東西死,有些東西又出生、成長。」

最初開書店的時候,Minami已知這股熱潮是運動後的書業變化,她坦言,無論是獨立書店或大型書店,都是受社會環境、時代影響的產業。「我想,可能幾十年前都沒有人想過,這一波的獨立書店會有這些變化。假如說,有一天這一羣一九年之後開的書店都集體結束,我會說有這個可能的。或者是有更新的獨立書店營運模式出現了,令到我們變了『老一派』書店結業。這一批書店突出之處是,大家都會搞活動、賣書,因疫情又有很多線上東西,幾標誌性,跟這個年代一起並行。其實,序言書室就是一個很好的榜樣,它一直留在這裏。有些書店是能做到的。因為書店是與時並進。」