知名形象設計師劉天蘭曾說:「八十年代是香港經濟、文化、藝術的黃金時期,在那十年間,有些是本土的創作人,有些是外國讀完書回來的人,好有趣的,好像所有人都聚集在一起,剛好在這個城市出現。」

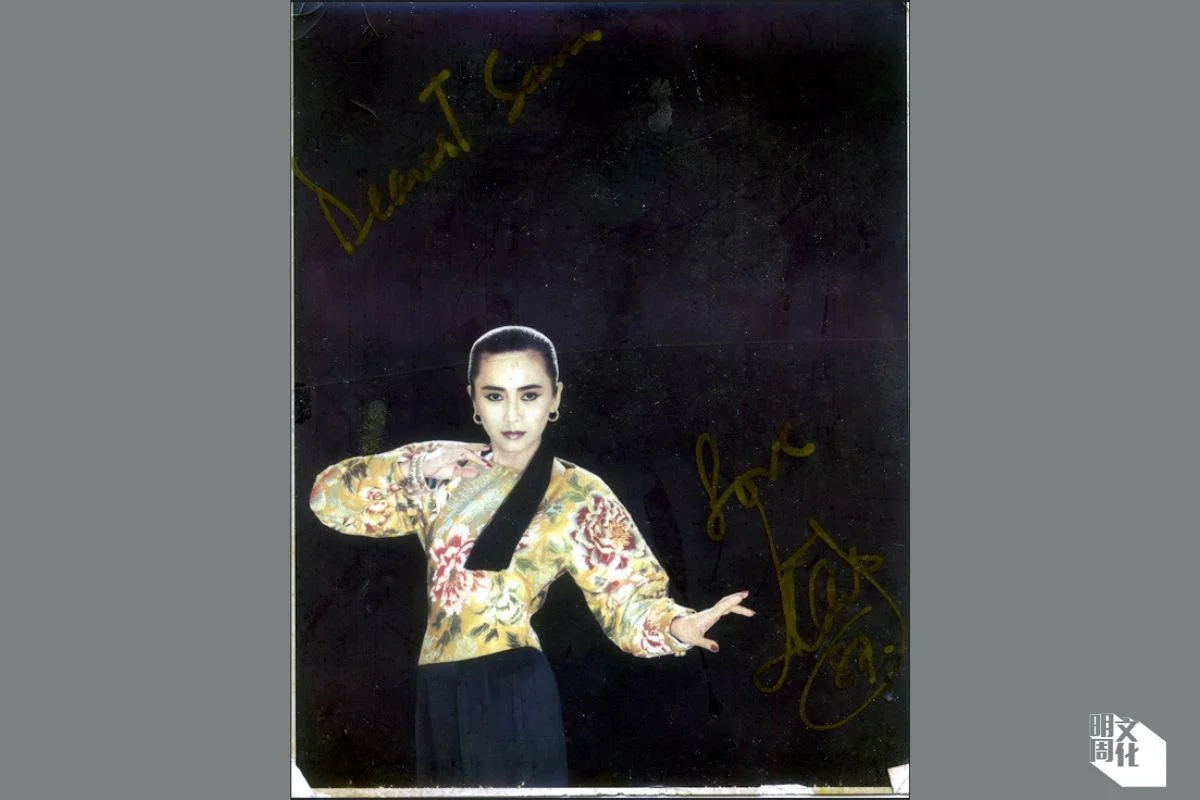

資深攝影師黃永熹(Sam Wong)是劉天蘭其中一個外國回來的朋友。一九八五年獲劉天蘭邀請,為歌手葉德嫻拍攝專輯《千個太陽》封面,甫出道即奪得第九屆十大中文金曲「最佳唱片封套設計獎」。自此他操刀為各大歌星明星拍照,陳百強張國榮梅艷芳張曼玉鄭伊健陳奕迅都曾經是他「攝」人美學的主角;跨足廣告、娛樂、雜誌攝影至今四十多年。

Sam現正舉辦生涯首個個人相展「It’s about Time」,取雙關語,「是時候了」,讓大家回望一張張見證時間與時代的作品;同時訴說一個「關於時間」的故事。當下年輕人少買實體唱片,YouTube、iTunes、Spotify等串流音樂平台已成主流。「其實說難聽的,就不過是『黃師傅開倉』,因為我一直都是商業攝影,很少會有辦相展的念頭。但是我人生已經半百,那些年的作品確實描述了香港最光輝的一段時間。」

⚡ 文章目錄

黑房沖曬原相首次全面展出

用光線呈現 歌手形象

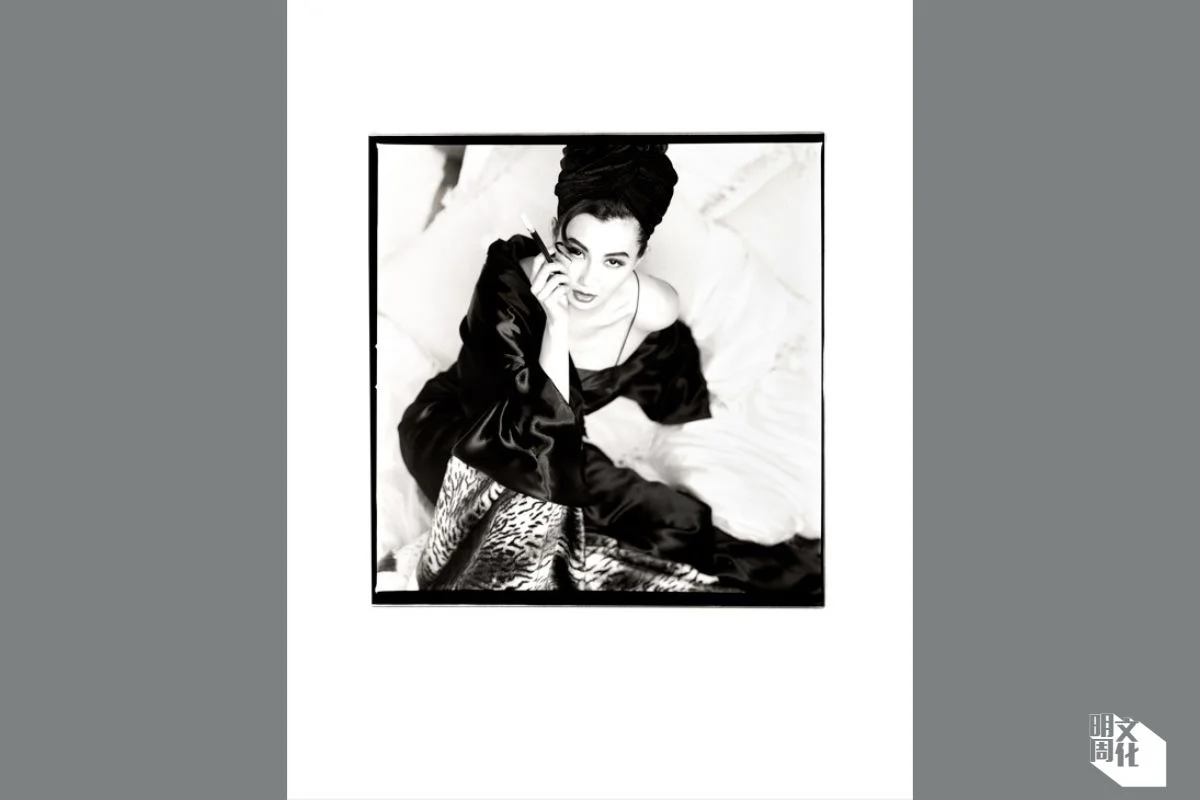

今次展覽除展出多張珍貴黑房沖曬原相,也有當年未曾正式推出的唱片封套照片,觀眾可以一睹眾多八、九十年代明星不為人知的風采。面對不同的唱片概念或客戶的要求,燈光是Sam的拿手好戲,特別注重燈光和自然光的運用。

「譬如拍陳百強大碟《夢裡人》,我特地挑選正午陽光最大的時候,就在他麥當奴道的家門前拍,讓他倚着車,綻放一個燦爛笑容,陽光襯托了他的笑容,更帶出他的活力形象。拍梅艷芳《金枝玉葉2》電影海報,就選擇較柔和的燈光,帶出一種哀愁和憂鬱,配合角色形象。至於拍鄭伊健《On Stage》唱片,我用上紀實攝影概念,以自然光為主,為鄭伊健拍了一輯唱片封套連內頁的相輯。」

Sam亦運用豐富多變的攝影技巧和沖曬技術。如張學友《餓狼傳說》封套,他用沖曬藥水在底片加工,經藥水漂白後,相中張學友輪廓有種微微發閃的效果。陳慧琳的《醉迷情人》則運用「交叉沖洗」(Cross Processing),E沖C(彩色正沖負),能夠營造反差、偏色高飽和度的粗粒子相片效果。不過,技巧再多變,他最享受的還是與不同明星相處時,臨場即興玩玩。

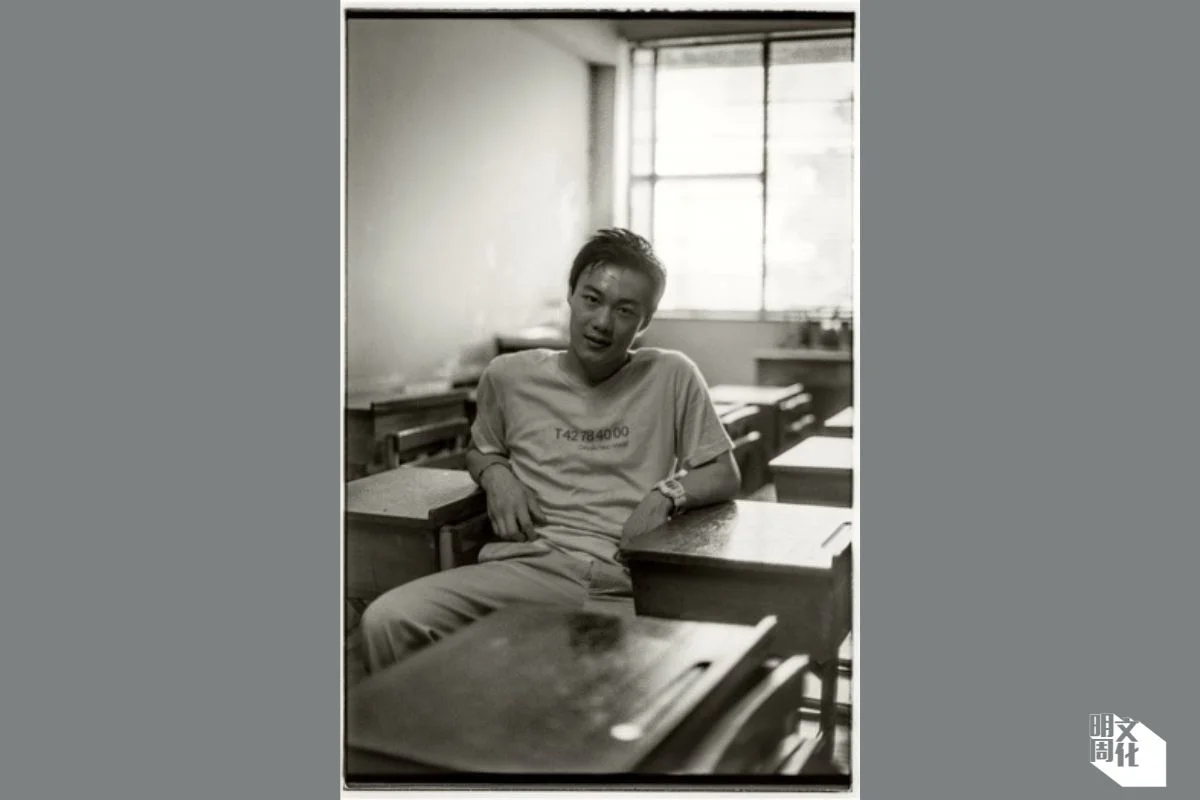

「陳奕迅《我的快樂時代》的唱片封套,是在他的小學拍的。那日他化好妝出現,拍了幾張覺得他的妝容太工整。於是靈機一觸,我帶他一起到操場跑圈,跑跑跳跳,流了汗再拍,又發現頗配合『我的快樂時代』那個概念。」

操刀張國榮反串封面

促成《霸王別姬》程蝶衣

一九八四年,中英兩國簽訂《中英聯合聲明》,香港步入回歸過渡期;這時候Sam從美國回港,在跑馬地租下一間Studio(工作室),就在法國菜扒房「雅谷餐廳」附近,現在變成了一間傢俬舖。他在那裏開始廣告攝影生涯。剛從美國回來,接到一宗香港時裝品牌的廣告攝影工作,他穿著「California」的T-shirt到公司開會。對方一見到,就拍手決定,好,那我想你拍California style的。不用多講,也不計較預算,要的是一種並肩國際的自信。

訪問當日,Sam與今次展覽的兩位策展人、多年老友Kary和Ben重遊舊地,在跑馬地「祥興咖啡室」吃了口蛋撻,Ben對記者說,多年來一直勸Sam辦相展,因為他個性雖然着眼當下,但是家中和工作室都妥善收藏歷年拍攝作品的紀錄存檔,不辦相展太可惜。

「一直到疫情時我和他有次去北京公幹,在酒店隔離時我又舊事重提,這次他想了想,還真的答應了。」Ben說。

Sam解說:「又剛好當時家中裝修,翻出不少以前的東西,好像隨着時間流逝,不好好整理一下真的都會沒有了。前後花了兩年,慢慢整理好四十年來拍下的相片。你知道嘉利大廈大火吧?我不知在那場大火中損失多少張唱片封套相片。因為寶麗金唱片的辦公室就在嘉利大廈,當時交相片是交Slide(幻燈片)的,底片我自己保存。」一九九六年嘉利大廈五級大火,是香港史上最嚴重的大廈火災,而寶麗金唱片辦公室就位於嘉利大廈十樓。

Sam與Ben相識於八十年代,Ben是資深廣告人,與另一位創作老行尊朱祖兒份屬老友。Sam與Kary則相識於九十年代,Kary當時與本地時裝教母黎堅惠一同經營時裝雜誌《Amoeba》,Sam那時幫忙拍封面照和人像相輯。Sam也為《號外》操刀封面照,張國榮以反串花旦形象亮相一九九一年十二月號《號外》,就是Sam的手筆。負責造型的劉天蘭在臉書分享時還提到,當時正值張國榮與尊龍競爭陳凱歌《霸王別姬》程蝶衣一角,此封面或有玉成張國榮一大經典銀幕形象的機緣。

如何在商業攝影

保留自己

而Sam接觸攝影的機緣,始於七十年代的美國。一九七七年他仍在邁亞密大學攻讀商科,沒想到二哥送他一部Nikomat FTN,覺得學學攝影也好,選修大學的攝影課程後一讀不能自拔,乾脆轉校到加州的藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)。「在ArtCenter,很多老師都是商業攝影師,他們也會說很多商業攝影的生態,有的老師教沖曬相片,他們本身都有自己的lab(實驗室),有的就教印刷的流程是怎樣,每人專攻一樣。」

苦學攝影,基本功穩打穩紮,Sam當年便為同校大師兄Matthew Rolston當攝影助手。拍荷李活明星可不像現在這個數碼化年代輕便,從一個意念開始,現場所有服裝、化妝、道具、燈光照明、器械師、還有幫忙抬燈抬器材的人員,缺一不可,臻至完美。Sam這位助手甚麼都要做,Moe Richardson公司出品的鎢絲燈,讀書時是第一代,當助手時剛好推出第二代,但同樣要兩個人才可以抬起,放到腳架上。

見識過一張相片背後有多少人出力,回到香港發展,Sam在跑馬地的工作室由廣告攝影起步。Ben說:「拍廣告相通常有明星、歌手代言,很自然就會接觸到唱片業界。當時那個環境是,那些歌手記住了一些人,問我上次那個誰挺好的,可不可以找他幫忙攝影、化妝之類,我的角色純粹是推波助瀾。總不能阿貓阿狗都介紹,他們問到,我會介紹最好的人。」

Sam說:「從事商業攝影,其實客人的要求你一定要做到,然後拍攝期間把一部分自己的念頭放進去,放得多與少怎樣拿揑,很重要,畢竟行得太前客人一定不會接受。完成客人的要求,同時爭取自己的意見讓客人看到,有把握才好,畢竟被客人『Ban橋』(拒絕意念)太多次不可能不氣餒。」

在客人、廣告公司、攝影創作之間,他一直相信自己做的事情不簡單,「大家都經歷過藝術創作,而在商業層面上,要有十足把握才有可能成功,如果失敗也不可以鑽牛角尖,如果一定要一條路走到黑,這樣就會出事。朱祖兒找我拍太極樂隊《All The Best》封套相,玩multicover(多重封面),不止底、面各一張。那時拍了一張相,是太極幾個人的手交疊在一起,黑白色,於是這張本來唱片公司預想是封底的相片,用上multi-cover設計就讓封底變成封面。」

他們笑稱「玩嘢」的那張封面,最後獲第十三屆十大中文歌曲的最佳唱片封套獎。Sam說,更平常的狀態就像他拍草蜢的EP《Lonely》一樣,從意念到執行一樣貫徹原創。不過問到對哪一張相片最深印象時,他卻覺得自己個性使然,固然每一張相片都有一段回憶與時間,但亦不想太留戀過去,而是一直向前,一直專心做好一件事。

追求最好的一代

一工作便變得沉默

有一件事Ben和Kary都知道,Sam一進入工作狀態就會變得沉默。Kary說很多人都見過,當大家都在等一張寶麗萊相片顯影時,他就會在工作室一角不停打鼓。Sam笑着說:「沒辦法,急性子,一工作我就不能夠停下來,一定要有事情可做。」

Sam在九十年代由跑馬地搬到柴灣,拍商品也拍人。不過相比之下,他更喜歡拍人。「與一個人相處,拍他,他們內在總有一些東西值得我尋找。我雖然急性子,控制慾卻不強,很少會將鏡頭前所有東西按照我意願去設計,留一些空間和可能給自己和被攝者。」

Ben則覺得,Sam的相片拍下一代歌手明星最美的時刻,也拍下一代香港的光輝。「就算很多人拍過張國榮、梅艷芳、陳百強,現今有些相中人或者已經離開我們,但是也只有Sam的鏡頭可以捕捉到他們幽微的一面,呈現出不一樣的氣質。為此我一直想Sam有個相展,可以藉此留住那一段時間。」

面對Ben的讚美,Sam淡淡然說,供求而已。供求以外,也不外乎繼續每日進步,做得更好,要做最好。「八、九十年代的香港是一個很想追得上國際的地方。七十年代還算有點土,八十年代有大突破,九十年代百花齊放,你想要的都能得到。機會多,不愁沒有工作,於是個個都想做得更好。以前沒Google,像朱祖兒每個月飛日本買雜誌,因為香港的雜誌會遲一點送到,那就不要等了,要最快知道世界最新的設計、廣告、攝影資訊。老實說在香港住久了,挺折磨人的,人會謝,工作也忙。有一年暑假,兩個月拍了三十張唱片封套。所以我常常到他家找書來看,他最多藏書了。」

三越的雜誌部、尖沙咀專售日本書的智源書局、英文書的辰衝圖書都是他們常去的地方。一本日本雜誌幾十元,一本外國攝影集、雜誌幾百元,還有些好幾百元的設計和廣告書,一個月下來起碼花一千五百元以上買書。Ben說:「月薪八千,我們是寧可吃飯便宜一點,少吃大餐,也要花更多錢吸收外國的美學,那種對自己的狠心,是那個時代,香港的一個註腳。」走過追求最好的一代,也走過最好的時代,走到現在。

「其實這樣說,根本拍照就是一趟旅程,旅程就是一段又一段的時間,你只可以拍到你人生裏面經歷過的狀態,你是甚麼,你的相片就是甚麼。」咖啡店外,Sam看着半空的咖啡杯,一杯咖啡在閒聊的時間裏流逝,他卻想說,以前拍靜止不動的商品真的很悶,還是拍人好玩些。

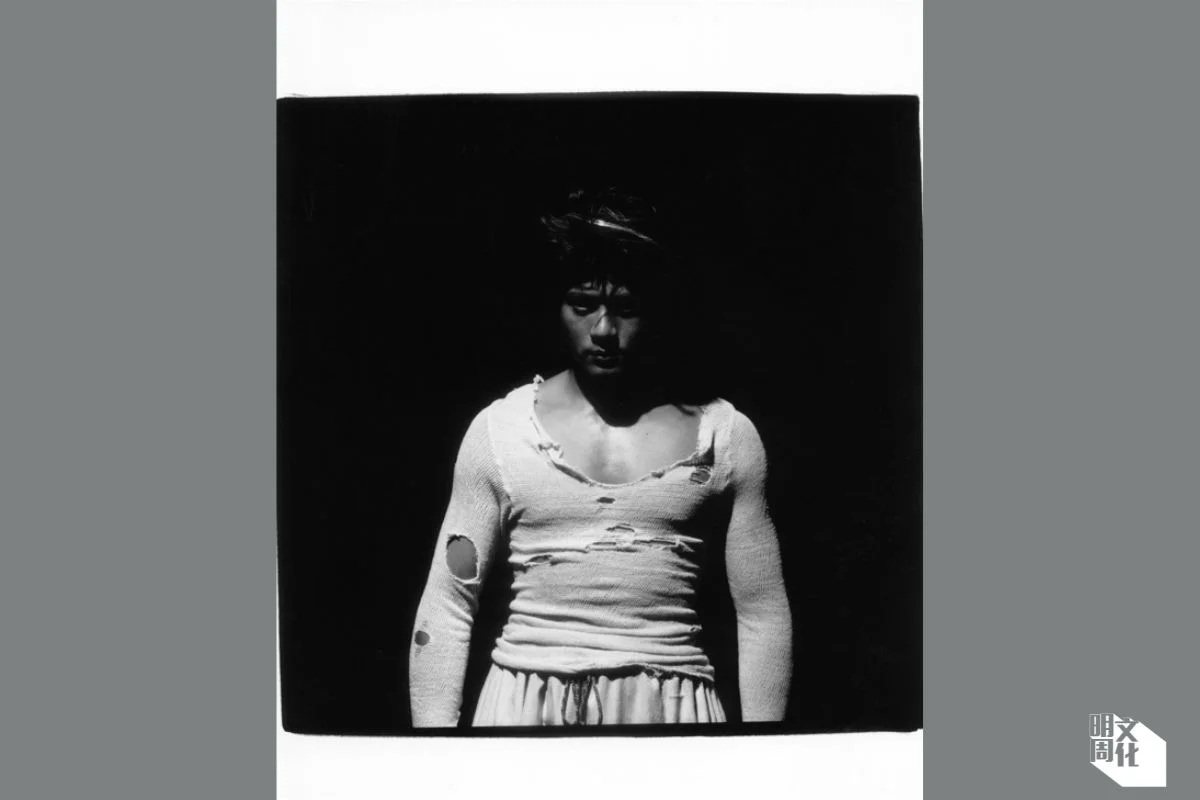

Sam說郭當城那時身型健碩、深膚色, 特地讓他穿起破洞長袖白T- shirt , 表現型格。

「It's about Time」黃永熹個人相展

日期:即日至九月十五日

時間:早上九時至晚上六時

展館:將軍澳景嶺路三號

香港知專設計學院C003