銅鑼灣以前位處今日天后站?旺角之名因芒草?深水埗命名因為水夠深?香港方志研究專家沈思談起地名由來眉飛色舞。回歸後不少人都對香港歷史感興趣,他卻一直偏愛較冷門的方志學,研究開埠前本地史,大奚山(大嶼山)、大步海(吐露港)、硤石尾(石硤尾)等古地名,看來不明所以。翻舊掌故,紙上遇上無名的專家,才知曉腳下身後就是古地,地名變遷就是香港歷史。

深水埗曾有廿三條村

說起香港的古地名,沈思喜以深水埗為例。他說,鴉片戰爭前的文獻已有「深水埗」這地名出現,深水埗屬較早已開發的地區,因為九龍半島內,長沙灣對出的水較淺,而深水埗南島(即現在大角咀南昌街尾的位置)水較深,很多渡輪都停泊在此,直至1898年英國租借新界後,深水埗區就是人口最多地區。

「深水埗有個獨特之處,當年英國租借新界,從九龍寨城起畫一條界線至昂船洲,即是界限街,而界限街這條線正好把深水埗一分為二,為了統一名稱,政府把把界限街以北的地方,稱為深水埗;而深水埗南邊,即割讓予英國那邊,則稱為『福全鄉』,所以今日深水埗今日仍有條福全街,正是這原因。」

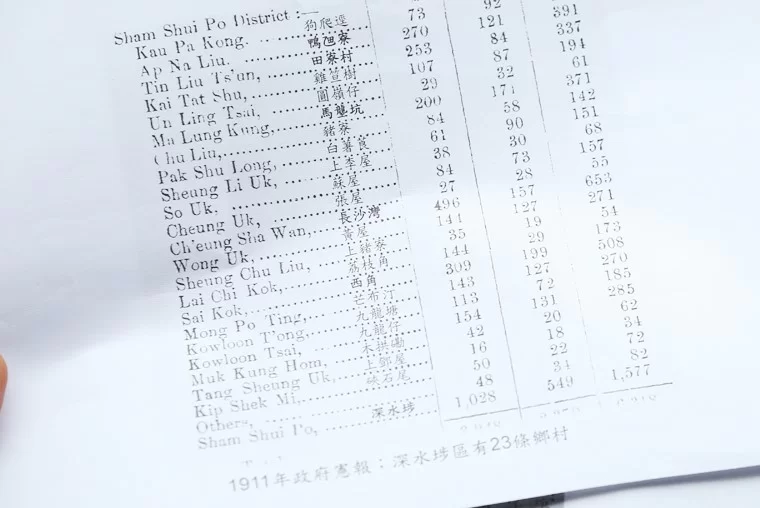

他翻閱1911年政府憲報,上面列出深水埗區的二十三條鄉村名字:狗爬逕、鴨乪寮、雞笪樹、白薯茛、馬壟坑等,村名充滿鄉土味,隱約透露當年村民務農維生的日子,「這些名字現在已不復見,因為都是很小的村,只有幾十至二百來人,隨住1930年代政府開發深水埗而剷平,把村落搬遷,村名自然沒有了。」而狗爬逕正是現在的九華徑村,屬少有現在仍存在的地方,「若你跟村民聊聊,他們仍知道那兒以前稱為『狗爬逕』,『狗爬逕』是客家音來的。」

憲報上還寫有「硤石尾」,不是寫錯字,硤石尾約在現在白田邨位置,「當時有有很大石頭兩個疊在一起,人們可穿過石洞走,所以便稱之為硤石,逼逼狹狹的意思。」沈思說,後期在硤石下面有條村,名為硤石村,1953年發生大火拆掉,建立第一個公共房屋便改稱為石硤尾邨。

移山填海 地界轉移

深水埗的細小村落屬寮屋區,早已遷拆消失,「因為政府當年租借新界,需要食物補給線,故開發九龍半島,而沿路是生產鏈,1930年代,石硤尾一帶好多加工業,九龍城好多醬油廠,都是跟城市發展而出現的配套。」

城市規劃,移山填海,令地方失去地理特徵,然而,他認為古地名沒有消失或被死亡,只是被安上新的名字,或依據昔日地名來改成新的街道名字,如白田、鴨寮街,保留了相關土名,但位置就變了,只取其字。

另一個例子是旺角,以前九龍半島很荒蕪,因為缺乏平原難以種植,也沒有大的氏族,在油尖旺區也不太多人,比較多人的是旺角村,「旺角村是一條村名,旺角村對出位置有個芒角咀,芒角咀可能很多芒草因而得名,因為有芒草,所以取名為旺角村,位置在今日花園街快富街市政綜合大樓位置,以前也是一個街市。」

「隨住時代發展和城市開發,地方名只會增加,而不會減少。」 尤其是當一些基建、交通網路出現,地名改變,位置也會偏離。例如以前港鐵出現前,荔枝角站是以前的長沙灣,美孚站才是大家認知的荔枝角或荔灣,銅鑼灣並非指時代廣場一帶,而是現時的天后站。

古地名會因為地理特徵、動植物、人物姓氏、事件、氣候等命名,所反映的是約定俗成的意思,亦有些是把原本的名字雅化,較為人熟悉的例子,如吊頸嶺改為調景嶺,掃墓坪改為秀茂坪,鹹田改為藍田。而新界鄉郊由於開發的地方較少,鄉村和山脈的名字卻沒太大變化,不少古地名仍沿用至今。

上山下村 用腳印證地名歷史

沈思熟讀香港古地名,沒想到他中學時不甚喜歡歷史科,亦抗拒死記年份,反而因為行山而愛上本地歷史。「我自小便喜歡行山,在新界行山時,看見很多有趣的村名,又聽到很多前輩和村民說故事,便勾起了好奇心。」在1980年,現已停刊的《星報》開設旅遊版,找他撰寫本地旅遊掌故,如大嶼山、香港石刻故事。

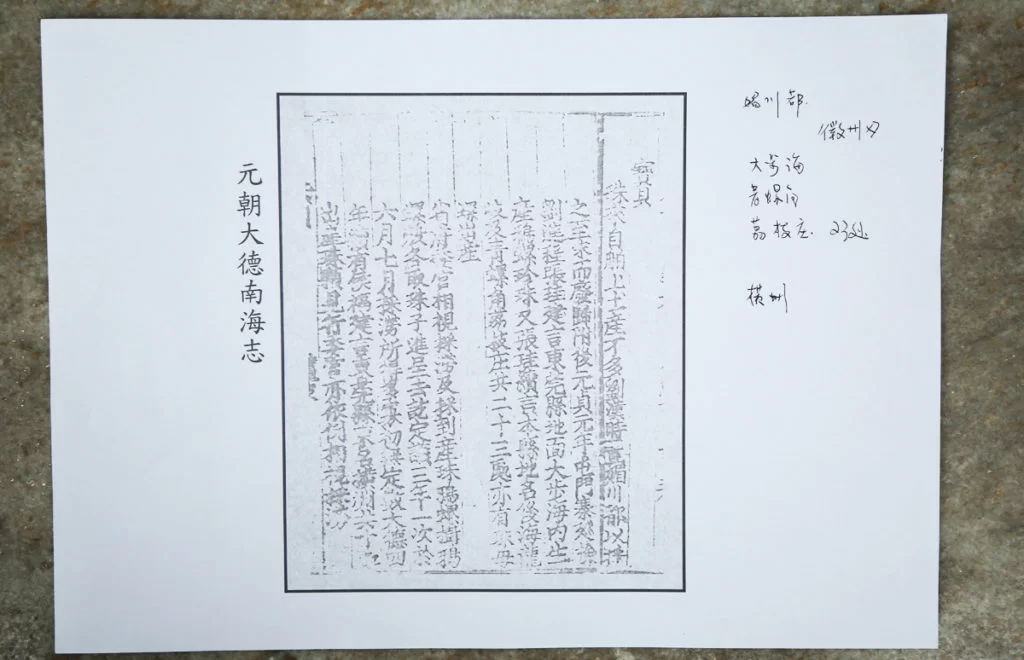

他親身上山入村,走訪村民訪問,他笑言自己性格包拗頸,從不相信轉述,對約定俗成的事會尋根問柢,於是每天下班到住家附近的油麻地圖書館,讀兩三個小時書,維時半年有多,查考《新安縣志》、《廣東方志》、《廣州府志》等等,「方志是幾百年前的文字記錄,經過整理,有官方認證的較可信。方志的古文較淺白簡扼的,但要對地理熟悉,談香港本土,不只能看香港,也看珠三角廣東省,因為香港以前歸東莞縣,很多圍頭話也是東莞話,移民也是由香山搬來,故文化有交流,經濟互動,不能孤立從香港角度看。」

還原1930年掌故王書籍

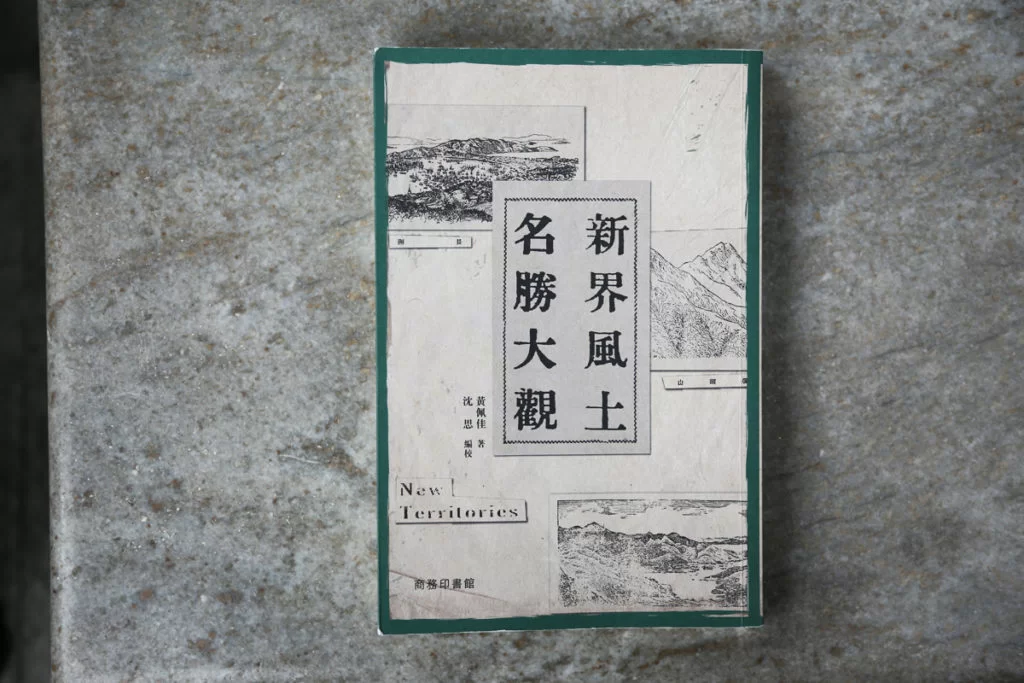

後來機遇巧合下,他認識了在大學研究方志的蕭國健教授,對方給他看一本天書——《新界風土名勝大觀》翻印本,由一位名為黃佩佳的先生於1930年代撰寫,當中詳細列出新界和九龍的地名和村民生計,令他大開眼界,可惜影印本印得太差,沒有標點,資料有妣漏缺失,所以很多前人想把它出版也不果。

沒想到,後來有朋友在舊攤買到一批舊剪報,正是這套書的原版剪報,於是沈思把它再影印,一邊研究一直靜侯機會出版,直至2016年,得到商務印書館願意出版,他連稿費也不收,義不容辭負責編校,先後出版《新界風土名勝大觀》及《香港本地風光‧附新界百詠》,「這兩本書是多年來知識的總結,亦是三十年來研究後對此書的回饋,我這麼多年來在圖書館講座、出書又用他的資料,其實已賺返哂。」

沈思直言,寫書時也擔心,黃佩佳究竟有沒有後人?由於從書中沒一句說家人,再看其他旅行前輩的書也沒提他有家人,故推測他沒有後人。「但直到《香港本地風光.附新界百詠》出版後,黃佩佳的外孫,即前無線電視編劇葉世康致電給我,我暗忖死啦是否追版稅呢?」原來他代表家族來多謝我,因為他們家中收藏也不齊,對他的生平不了解。」二人後來成為了朋友,才知道黃佩佳家族好大,還補充了不少黃佩佳從前行山的照片。

發現方志珍藏

沈思回想,其實三十年前,他在香港能讀到的廣東方志甚少,主要是台灣六十年代成文出版社的出版,他們把好多廣東的方志重新翻印出版,如嘉慶年間的《新安縣志》;直至八十年代大陸改革開放,漸漸有微縮菲林流傳出來,透過大學的管制交換計劃,才能拿出來,當時便看到康熙版的《新安縣志》,而其他的《廣東方志》、《廣州縣志》也很少,故一般讀者根本難以讀到。

直至2000年,國內提倡「盛世修志」,每個縣、市、區、街道都由官方修編新的方志,同時把很多已失傳的方志、縣志再排印,將資料數碼化公開讓人看。相反,香港卻沒有一個機構或團體,願意把沒版權的古籍數碼化,讓市民公開參閱,大學亦缺乏資源這樣做。「澳門的虛擬圖書館也有做,這是香港的文化政策問題,因為近幾年,網上關心香港本土的人多了,而方志等古籍正是討論的根本和基礎。」尋根問柢,是他做學問的態度,也是關心本土歷史的心法。

古籍輿圖:香港的古地名解構講座 (香港賽馬會社區資助計劃 – 賽馬會世代共融社區文化遺產計劃)

日期:2018年3月3日(六)

時間:15:00 – 17:00

註:長春社文化古蹟資源中心Facebook專頁將進行直播。