【九龍城寨】黑暗之外 城寨人真實記憶 廉租鐵皮屋庇護戰後難民紮根 黃賭毒環境仍能健康成長 三不管創造法律與體制真空 成就魚蛋師傅創業夢想

九龍城寨因「三不管」而充滿傳奇色彩,近日上映的《九龍城寨之圍城》更重新勾起觀眾對城寨內罪惡頻發的想像。然而在現實中,破敗簡陋的樓房並不是各大勢力追逐打鬥的舞台,裏面住的很多人就像電影裏的角色陳洛軍一樣,最初從內地逃難偷渡來港,一心只盼安心過活、竭力謀生。

城寨居民Charles的父母二戰後從內地來港,城寨低廉的租金和生活成本讓他們一家站穩腳跟,也讓下一代有機會累積資本,尋覓更好的生存環境。「三不管」孕育的不只有黃賭毒,也創造法律與體制上的真空,讓一介平民也能在縫隙之中拚搏,開店逾四十年的魚蛋師傅平哥正是從九龍城寨起家。透過他們的故事,一窺「黑暗之城」印象所掩蓋的生機與希望。

九龍城寨「三不管」之由來

九龍城寨由清朝政府於一八四七年建成,是具戰略價值的軍事駐地。在十九世紀鴉片戰爭後,清政府與英國政府於一八九八年簽訂《展拓香港界址專條》,將「新界」租借予英國,但條約指定九龍城寨不在租借範圍內,期限為九十九年。

英國接管後曾派兵將清廷官兵趕走,有意接管城寨,但在清朝外交官員據理力爭下,九龍寨城仍歸清廷管轄,成為位處英國殖民地的清朝外飛地。外界更以「三不管地帶」之稱(香港政府不敢管、英國政府不想管、中國政府不能管),來形容城寨複雜特殊的管轄問題。

棲身鐵皮屋 黃賭毒環境成長

採訪當天,Charles帶來數本厚厚的家庭相簿,雖然外殼已經泛黃,但內裏的黑白照片仍被珍藏至今。他指着一張照片說,在城寨出世時住的是鐵皮屋,只有兩層樓高,五、六十年代的城寨建築多數比較低矮,遠非如今大眾印象裏的高樓叢林。

Charles一九五九年在城寨出世,他的父母二戰後從開平來港,輾轉在城寨落腳安家。他與父母、嫲嫲以及其餘四兄弟姐妹擠在四百多呎的鐵皮屋裏,當時租住在二樓,每逢下雨,天花板總會漏水;颱風來臨時,Charles還見過鄰居的屋頂整片被掀起。

雖然環境簡陋惡劣,但對於很多新來港的難民家庭來說,有瓦遮頭就已經心滿意足。父親當時在麵包行業打工,早出晚歸,獨力養活一家八口,母親也在城寨接散工幫補家計,艱難將他們幾兄弟姐妹拉扯大。「他的心態就是,懂得揉麵粉、整麵包,起碼就有得吃,不會餓着了。」Charles說。

父母忙於生計,Charles讀小學前經常與鄰居伙伴東竄西走,對城寨裏的黃、賭、毒見慣不怪。他們去城寨「大檔」(地下賭場)看大人搖骰子,也躲在戲院外偷看艷舞表演,天不怕地不怕。「我還住在鐵皮屋的時候,有條樓梯直上二樓,以前的『道友』(吸毒者)就蹲在樓梯一邊吸毒,我們都如常上落,甚至試過(見到有道友)第二朝已經『拜拜』了。」

「那時候沒有人投訴的,因為你一來到城寨的環境就是這樣,可能他們(道友)比我們還早來(城寨),已經習慣了。」Charles說。他十多歲搬到新樓,還忍不住跟那裏的吸毒者搭話:「他們吸到身體好弱,我經常都說他,『為甚麼成日吸呀?戒了它啦!』他虛弱無力地說,『習慣了』,還吸給我看呢。我問為甚麼要用錫紙來吸,他還給我介紹。」Charles笑言。

城寨子弟輟學打工 出淤泥而不染

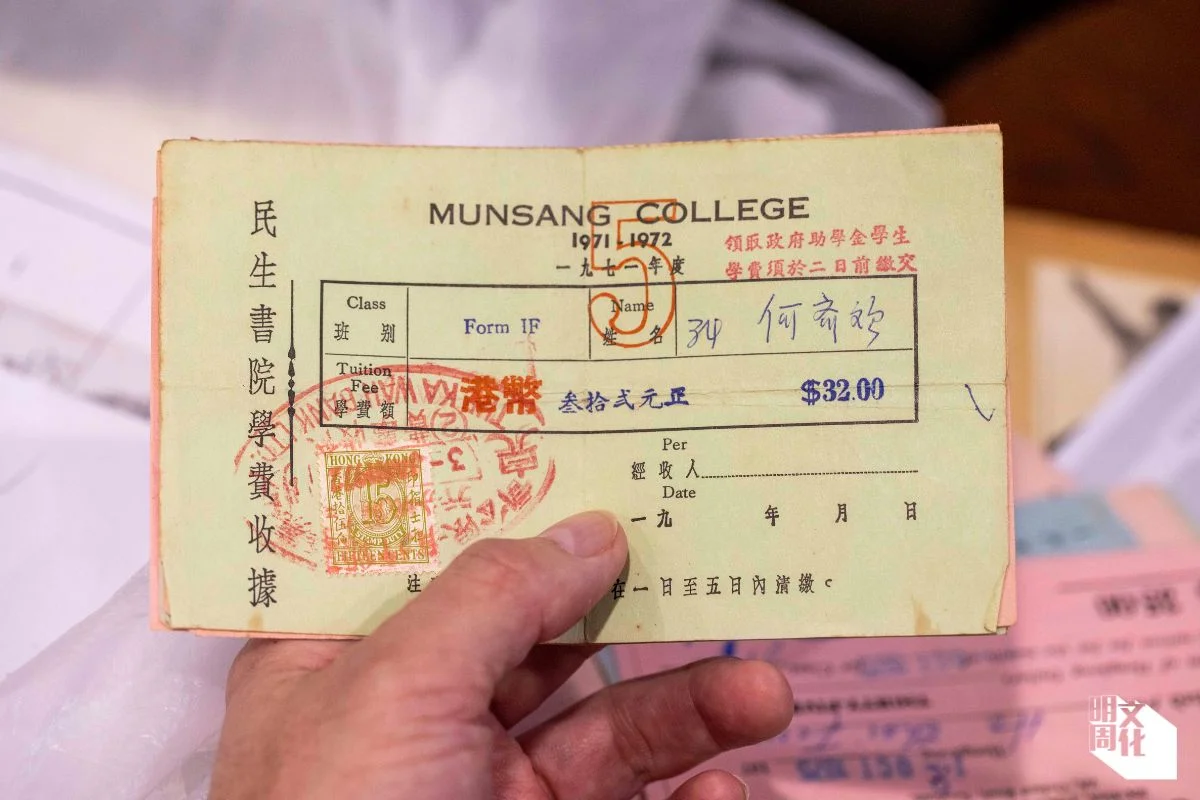

在這般魚龍混雜的環境下長大,Charles卻沒有沾染黃賭毒等習慣。眼見父親養家不易,他小學放學便與同學一起做玩具加工的兼職。到了中學,他被派到民生書院上學。讀上名校的城寨窮小子開始見識世界。

很多從本部小學直升上來的同學,與外籍老師交談時說得一口流利的英文,也會相約到九龍城的餐廳吃飯。感到難以融入的Charles,在民生書院讀了一年便決定輟學就業。

Charles翻出一張與城寨朋友的合照,裏面五個小伙子意氣風發。「鄭重聲明,我們這班朋友不是黑社會來的。這三個做廚房炒菜,這個就做整車的。」Charles笑言。「三不管」的特殊地位讓城寨籠罩着黑暗又神秘的面紗,但對身處其中的Charles來說,他更多看見的是一個個努力在社會生存、打拚的人。前段時間,他們一班老朋友相聚吃飯,也有談起近日上映的電影《九龍城寨之圍城》。「個個都是這樣講,七、八十年代的城寨已經不是這樣(黑暗混亂)了。我們每天只是上班、下班,像外面的人一樣正常生活。」

「城寨只有在五十年代一段短時期才真正稱得上是『罪惡淵藪』。」「到了六十年代末,在人們眼中,城寨與香港其他以勞工階層為主的地方沒有兩樣,許多居民甚至認為城寨更安全得多。」英國建築師林保賢(Ian Lambot)曾這樣說。他和加拿大攝影師格雷格‧吉拉德(GregGirard),在九龍城寨清拆計劃公布至最後一名居民遷出的一九八七至一九九二年間,幾乎每個月都到城寨訪問及拍照,內容集結成《黑暗之城:九龍城寨的日與夜》。

林保賢在書中解釋,中英對城寨管轄權一直存在爭議,「非法分子都知道警察有能力阻撓他們的活動,但卻無法令他們完全倒閉,而更重要的是,大多數被捕的人都不會受到檢控」,但這種疏於執法的情況在一九五八年城寨內發生謀殺案後逐漸改善。當時案件證據確鑿,香港法院判處謀殺案嫌疑人有罪並處以死刑,中國政府也沒有提出司法管轄問題。此後,時任港督與殖民地大臣商討決定,「授權警方依據每一個案循序漸進採取行動」來檢控城寨案件,城寨內的毒品加工場、賭館等不法設施數量隨之減少。

二十歲做餅舖老闆 立志掙脫城寨環境

「城寨對我們來說, 是一個成長的地方。別人說很黑暗,但我在十二、三歲的年紀,從來沒有人叫我加入過黑社會。」Charles又將話鋒一轉,「但我在這裏也試過兩次幾乎連命都沒有。我知道,如果有能力、有機會,我就要離開這裏。」

他十二歲輟學後曾到一間水電工程公司當學徒,到城寨的住宅、工場裏安裝水電,有一次施工時缺乏防護,差點被外露的電線電死,也曾中途被不明人士無故圍毆,打到滿身是血。雖然七、八十年代的城寨罪案大量減少,但是此處工作和生活環境依然欠佳。

Charles很快辭去學徒工作,跟隨父親在南昌街的一間麵包店打工,之後白手起家,還在上海街開了屬於自己的店舖。二十歲出頭結婚後,父親還在城寨購買一個二手平價單位給這對剛創業的夫婦住。

「我們當時都算幸福啦,在城寨有層樓不用交租,自己又有做生意,那個年代是最能存錢的。但我們住的地方沒窗沒空氣,所以我才會立志轉換一個好一些的環境。」Charles說。八十年代,城寨的樓宇在沒有打樁的情況下大量興建,最高有十四層,各座大廈緊貼在一塊,他們婚後住的五樓「後座」單位全屋都沒有窗,內部裝潢也很陳舊。

直至一九八五年,他們存下一筆錢,在城寨清拆前已經搬出去住。「很多人是身不由己,沒有能力的想離開都離開不了。我很幸運,開餅舖的時候只有二十歲,能繼續為自己的未來打拚。城寨清拆的時候我已經有自己的物業和生意,所以不會不捨得,也不會稀罕它賠錢給我。」Charles說。

城寨三不管 「自己人」平租二百

城寨容納大量難民家庭在香港站穩腳跟,也讓他們的下一代有機會累積資本,尋覓更好的生存環境;除此之外,城寨的「三不管」也讓很多平民白手起家,開設布廠、麵廠、潮州餅舖、無牌牙醫診所,在縫隙之中做起生意,養活一家數口。

《九龍城寨之圍城》魚蛋妹一角廣受歡迎,當年城寨亦聚集了很多魚蛋工場。「德興魚蛋公司」老闆平哥從業至今已逾四十年,最初從城寨起家。他現時擠魚蛋的手藝依然嫻熟,兩分鐘就能擠好七、八十粒魚蛋,「不快不行的,我們要『搵食』。」平哥說。他十多歲跟隨父母和哥哥從潮州來港,住在樂富一帶,八十年代在九龍城寨開設魚蛋工場。

剛開店時,平哥只有二十歲出頭,拿着六千元就夠膽出去租舖,這要多得城寨的「三不管」政策。平哥回憶道,在城寨開店無須向政府申請經營牌照和繳稅,每月舖租和水電費合共不足二千元。當時中港收入差距明顯,在城寨聘請難民也比本地工人划算,總體經營成本能比城寨外便宜十多倍。

創業初期,當時的舖位業主對平哥幫助也很大。「我講兩句潮州話,(業主)就立刻便宜二百元租金!他這樣說,『架己冷,阿弟阿弟,冇相干』(我們自己人,租金便宜一點不要緊)。」平哥說,很多城寨居民從潮州出身,他作為同鄉能在租店、用水用電等方面獲得便利。「以前在城寨出入好多時都是講潮州話,他們拍這部城寨(電影)呢,就是差兩句潮州話!」平哥還笑言。

家庭作坊林立 警察定期巡查

平哥記得, 店舖所在的「光明街」有好幾間魚蛋工場,除此之外還有豬紅、黐膠花和製衣工場等等。他指着一張相片說,「你看看這些包魚餃的小朋友,就像電影裏的魚蛋妹!」平哥解釋,當年很多工場都是家庭式作坊,沒錢請夥計,店員全是家庭成員,城寨很多小孩自小就要幫家裏做工,電影中的童工情況一點也不誇張。

然而,當時城寨治安並不如電影所渲染的混亂。平哥說,他的店舖旁有一個信箱,裏面放着一本警察巡邏簽到簿,他們每天都會在城寨的主要街道巡邏兩、三次。「我們當年在城寨好太平,進去後也不覺得有黑社會來『蝦蝦霸霸』。總之你入到去,你有你做,我有我做。街坊街里還成天打招呼,好融洽的。大家有時都會互相幫助,譬如樓上突然間沒有電,便扔個插頭下來,我們就借電給他用。」平哥說。

出品真材實料 城寨清拆後堅持至今

翻看攝影師鏡頭下的城寨魚蛋工場舊照片,工場內部逼仄昏暗,數名夥計赤裸上身,搬運一筐筐鮮魚。「別人以為城寨用死魚來做魚蛋,其實不是,全部都是新鮮魚!」平哥的太太May姐看着相片說道。

雖然在城寨開店經營成本便宜,但平哥全用純魚肉作為原材料,不會額外摻混添加劑。「我那時候做的魚蛋,香味簡直是『撲到埋來』,你一聞就想吃了。我們站在旁邊炸東西,自己都一路吃。今天進貨的鮮魚,做成魚蛋、魚片明天就能出貨。」平哥自豪地說,以前魚蛋工場只做批發生意,每天出貨三千斤供應各大食肆,經常供不應求。當時香港市面上也有內地魚蛋銷售,價錢和城寨出品相差不多,但完全難以跟城寨魚蛋競爭。

然而, 香港魚蛋業的盛況在一九九三年城寨完全清拆後一去不復返。「城寨清拆之後,我還做不做呢?我也在十五十六之間。」平哥說。他在心裏算過一筆賬,九十年代香港租金和人工價格不斷攀升,以前在城寨每月租金和水電費不足二千元,如果搬出來繼續開店,同樣面積的舖面月租要三萬五千元,加上申請牌照、搬遷和裝修費用,一共需要逾二百萬。

但平哥不想放棄自己從城寨一手打拚建立的生意,決定與同樣做魚蛋工場的哥哥一起合作,在城寨清拆後搬到九龍城福佬村道。

當時內地已經實行改革開放,經營成本便宜,對港商也有優惠政策,城寨內很多魚蛋工場行家被吸引北上設廠。同行競爭減少,平哥的店舖初時還能支撐,但到九十年代末,銷量開始急劇下跌。「那時候很多大陸貨下來,他們只有我們三分一價錢,跟着我們就好難頂了。再加上(香港)有休漁期,就更加難頂。」平哥說。

為幫補生意,原本只做批發的平哥也開始做起零售。雖然總體利潤不如往昔,但憑藉多年手藝和真材實料,平哥的店舖仍在福佬村道屹立至今,很多街坊和明星都有幫襯。「我都希望現在做食物的人,可以傳承下去,你做的那樣食物,首先要入到自己的口。」從城寨學會的道理,他至今依然堅持。