到歐洲旅行,參觀教堂幾乎是指定動作,參觀多了,甚至有些審美疲勞,當中不少轉型活化成為住宅、酒店餐廳等商業項目,不過,也有逐漸被人遺忘以至淪為廢墟的。在博物館或大型購物商場早已取代教堂的廿一世紀,前人所留下的教堂建築更像瀕危的「歷史動物」,最後或將湮沒於時間的洪流中。續命後的巴黎聖母院能否永續存在,也是疑問。

「說來諷刺,要是聖母院沒有失火,那麼復修工程不會那麼快完成,可能二十年還不能完結,規模也遠不如現在。要說研究歷史教會了我甚麼,那就是大教堂翻新,總是很容易引發火災!」法國歌德式建築及雕像專家Jennifer Feltman口中說的,是法國另一座位於盧昂的歌德式教堂Cathédrale Notre-Dame de Rouen,這座興建於十六世紀的聖母院,無獨有偶,也是在今年七月進行維修工程期間起火,尖塔也因大火而倒下。「你說歷史是不是不斷在重複?不過,根據建築歷史學家,新歌德式出現,往往也是因為舊建築起火,為了修復而創建的新風格。幸運的是,這次盧昂和巴黎聖母院出事後,得到各方伸出援手,可說是因禍得福,也讓大家認知到歷史遺址如何脆弱。」

歷史年輪 歲月改變顏色的臉

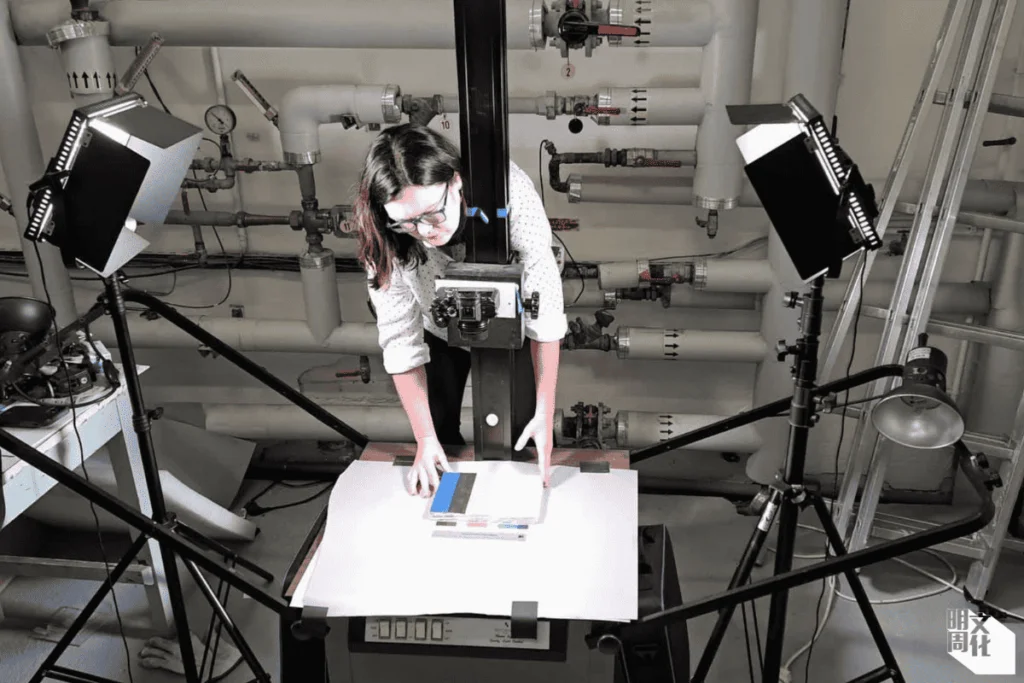

不過,在阿拉巴馬州大學任教的Feltman也因巴黎聖母院這次大火,意外獲得到一個前所未有的研究機會。因為大火焚毀了若干部分,歷史學家和科學家在過去數年,終於能夠近距離觀察和紀錄這座著名大教堂外層以下不為人所知的一面。研究者以「Notre Dame in Colour」為主題,嘗試以立體模型和數碼形式還原巴黎聖母院十三世紀時的模樣。「教堂正面三座大門《聖母門》、《最後審判門》及《聖安娜門》是聖母院極具標誌性的建築特徵,但大家可有想過,這些刷白的天使、聖人,以前不是這樣,而是五彩斑斕、色彩鮮明。西牆上不少雕像,還能找到殘餘的藍色,一般也是石青,至於聖母身上的藍袍,則用上極其珍罕的阿富汗青金石。」Feltman指出,研究人員發現,這些雕像直到啓蒙時代才開始普遍採用素色。

「修復工程為我們提供了機會,可以近距離接觸和鉅細無遺地紀錄當中的裝飾細節,那就像一棵樹的年輪,一層一層,讓我們能夠見證聖母院的歷史。」

巴黎Saint-Germain-des-Pres的La chapelle de la Vierge教堂近日重開,透過修復工程,翻新了教堂內所有十九世紀的彩繪裝飾;Feltman指出,其實論彩繪裝飾,中世紀的聖母院也不遑多讓,不過,她亦坦承,現在要把聖母院修復至那時的狀態已近乎不可能,而且也不大切合現代人的審美標準。她提出更好的方法,「我們可以利用數碼方式重現原貌,這樣聖母院就能永不消失。」

出凡入聖 聖母院的建築特色

巴黎聖母院的命運,之所以能牽動人心,在於她不受時空所限展現永恆的美:十二世紀中葉,建築設計開始從羅馬式建築轉型,建築師創造更高且充滿光線的結構,巴黎聖母院則運用了哥德式設計的標誌——尖拱和肋拱頂,來達成這一願景,讓這座宏偉建築成為象徵着巴黎宗教與文化的重要地標。「基督教中的大教堂,是為了在地上建造新耶路撒冷,也就是新天新地,所以設計上也予人一種非凡出世的感覺,而歌德式建築最大的野心,正是與天比高,營造神聖之感。巴黎聖母院本身創新之處,一方面見諸其高度,一方面見諸其纖薄的牆垣。」Feltman說。

無論是外牆還是內部格局的設計,聖母院也依從黃金比例φ (長短分割比例約為1 : 1.618) 的極致追求,在視覺上呈現出宇宙萬物的完美比例、秩序和美感。古代建築經常展現這一黃金比例,例子包括古希臘人在雅典建造的Parthenon神廟,以及古埃及在Giza建造的金字塔。這些建築呈現的和諧感,與精密的數學息息相關,可說是對「數學就是上帝的語言」的具體呼應。

在設計上,聖母院採用了尖拱而非圓拱,讓教堂得以達到宏偉的高度。此外,外牆上的飛扶壁有效分散了穹頂的重量,增強了建築的穩定性。這些設計同時造就了高聳的內部空間,引導教徒的目光不自覺往上看,像是在仰望天國。正因為有足夠的向上空間,聖母院能裝上多幅大面積、以聖經故事為主題的彩繪玻璃窗。光線透過玻璃,灑入教堂內部,創造出神秘而超凡的氣氛。

未雨綢繆 能恢復因有大量記錄

巴黎聖母院作為新天新地的象徵,體現了完美、秩序以及和諧。到了廿一世紀,進入教堂參觀的,未必都是信徒,但依然無礙大眾感受穹蒼的美,教人懂得謙卑和感恩,也啓發人們對美好的嚮往。

對於聖母院能以原樣修復,Feltman表示贊同:「全靠研究人員過去多年來在大教堂進行研究和記錄,我們現在才擁有大量數據和資料,重建原來的聖母院,無論是物料和建造方式,到了八百多年後的今天,也能依樣畫葫蘆,這也是非常難得的,也只有忠於原設計,我們才能肯定新建的部分能跟建築同呼同吸,抵抗時間的考驗。」

「還記得二○二一年,新冠疫情後,國際旅遊禁令終於解封,我終於能去聖母院進行記錄工作。在踏出 Île de la Cité 地鐵站那一瞬,在冷清的巴黎街頭,看到屋頂被焚毁的聖母院,那一種失落的感覺實在難以形容。」

「但我很幸運,能以歷史學家的身份參與其中,在工地碰到的工匠,不管是甚麼崗位,每個人都充滿使命感,重建聖母院昔日的輝煌,戮力同心,教人動容。聖母院最後得以在五年內完成重建,又何嘗不是一個奇蹟?」Feltman說。