手風琴是一個人的樂隊。梅俊德老師說。

健壯的梅老師早已過古來稀之年,數年前在學生慫恿下開了紀念他學手風琴70年的演奏會”Make Music Be Happy 70”,當日表演了70首歌,梅老師說,「壓力很大啊,70首歌。」出生於上海的梅老師,出身酷愛音樂的醫生世家,父母兄嫂和弟弟都是醫生,但正如成長於文革那代中產,那段舉國瘋狂的歲月,稍為有良知的人不是提早見馬克思都只能如芻狗地乞生,那怕你是醫術高明的仁醫。梅老師說:「小時父親因醫術了得,一家環境可算得上小康,因為媽媽體弱,爸爸很疼她,不怎讓她操勞,而愛音樂的媽媽是鋼琴和管風琴好手,每朝她都會彈In the Garden喚醒我們,那時的家是上海近郊一間房子,家中從早到晚都充滿音樂。我之上有三個哥哥,大哥二哥比我大一截,三哥年齡跟我相近,我下面還有一個弟弟,因為母親的關係,我們都有學樂器,4歳時我已學鋼琴,因為我爸爸是美國學醫,全家人都是基督徒,生活較洋化,從小我們都在西洋音樂氛圍下長大。1950年代,毛澤東向中產特別是知識分子展開一連串的「三反五反」和「反右運動」,當時西方音樂被視為具有帝國主義而被禁,只能接觸到的洋樂就只有蘇聯或古巴等共產國家的音樂。7歳時梅老師和三哥從收音機播的蘇聯樂曲啟蒙,於是央父母讓他們學手風琴這種可激昂可悲傷可輕快的樂器。

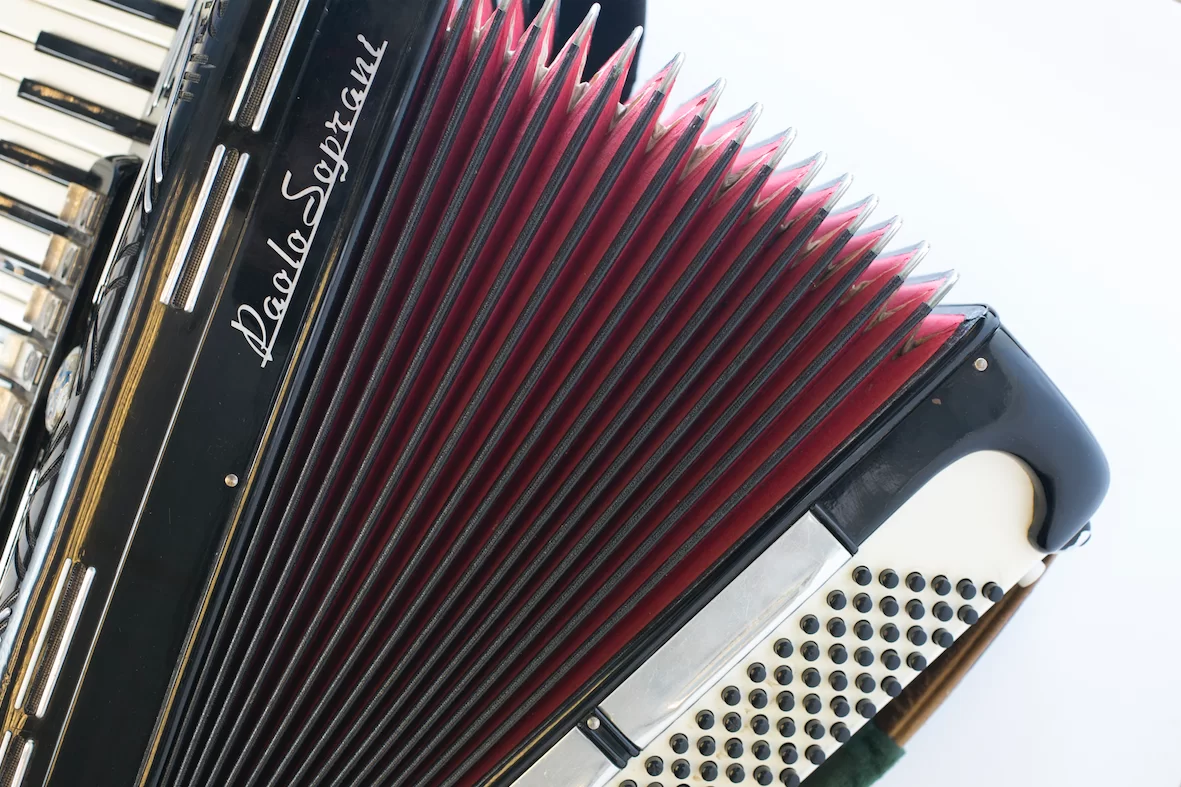

工欲善其事,必先利其器。「父親認為要學好一種樂器,必先要有好的樂器。所以我們到百貨公司找。我們到『新新』找了好久才見到一部Paolo Soprani,但父親嫌那部銀色的手風琴太招搖,於是我們又等。到後來才等到一部合意的,當時賣1,514元,相當於父親45個月人工,但父親說:『只要學得好,那就值得了!』父母從不嬌縱我們,但捨得用盡一切栽培我們。」但隨著文革的來臨,父母為免多事,把家中的醫書都燒光,兩兄弟日日不離手的手風琴也「上獻國家」,但向來不沾政治的一家子沒因「噤聲」而可避過政治風暴。由於舉家上下都是醫生,是知識分子所以要下鄉「服務人民」,文革後期,英文了得的父親雖然癌病纏身,臨死前幾日在病榻還在替國家翻譯醫學文章。「那段時候,朋友替我弄來一部琴,閒時我會拉一些聖詩,當時鄰舍會問:那是什麼音樂?你不能答是聖詩,那是很大罪的,所以我總是答:那是古巴的音樂——古巴是共產國家,無問題!好彩佢地都唔知古巴音樂係點。」梅老師說來仍是晞歔。

1980年代初梅老師藉著早已到香港的妻子關係,申請來香港,梅老師說,「當時我只帶了母親的樂譜和我手做一個石膏作品”Never Give Up”來香港,因國內資格不被承認,只能做粗活為生,試過做地盤又做過工廠,由於當時的太太早來港,她父親在港澳有廠,認為我是個恥辱,不久被申請離婚。由於沒有手風琴在身邊,這段時間可算是我人生最低潮。當時我日頭在工廠返工夜晚在貨倉睡,儲了點小錢,想買回一部琴,後來在裕華買了部國產琴,但那質素實在太差,我一怒之下,找來一個大鐵桶把它水葬了!」 幾經努力,認識了現在的太太,環境也開始好了,那時梅老師添置了一部Horner,但還是對舊日上海那部Paolo Soprani念念不忘。這時梅老師一位朋友在法國的古董店見到一部Paolo Soprani,打電話來問他有沒有興趣,梅老師著朋友替他檢查一下是否可用,朋友說狀態還不錯,於是先替他墊付了,然後帶回港。

梅老師撫著那部Paolo Soprani,「退休後開始教琴,但只教成人,因為我不懂應付那些父母,因為我認為透過手風琴是表達我們的情感,而不是為那一紙證書。」對梅老師來說,他和學生更像是透過手風琴交的朋友,所以不時會舉行演奏會同樂一番:「但說到手風琴,始終一個人在漆墨的琴室彈最有味道。」那天正好是一個陰霾的雨天,聽梅老師抱著他的Paolo Soprani緩緩奏著Amazing Grace和In the Garden,令我想到格力哥利柏在1946年那套《鹿苑長春》(The Yearling),原來對梅老師來說,手風琴是一種對生命的禮讚。