柏拉圖曾經說過一個故事。

他說,有這樣的一羣人,自出生開始就被困在黑暗的洞穴中。他們不見天日,手、腳與身體連同脖子都被牢牢地綁在椅上。這羣人的身後有面牆。牆上有許多動物與人的木偶,微弱的火束將這些木偶的影子都投射到這些人眼前的牆上,使其終其一生,所看到的東西都只有這些倒影,而這些倒影也就成為了這些人的世界與真相。

五月,監警會報告出爐,長達千多頁的報告向警方提出五十二項建議,特首林鄭月娥在當天召開記者會,穿着白色方格套裝的她背後懸上一幅巨大的佈景板,佈景板擷取了具責難意味且立場清晰的照片:示威者在大街上縱火、衝進立法會在洋紫荊區徽上塗鴉,或正向警方拉緊丫叉,而警方則嚴陣以待。

佈景板上大字寫着:「香港的真相」。

Susan Sontag在《論攝影》中說着:「人類仍然無可救贖地留在柏拉圖的洞穴裏,老習慣未改,依然在並非真實本身,而僅是真實的影像中陶醉。」

真相實際並非伸手就有的東西。文字無法簡化真理,相片不能代表真相。Susan Sontag指出,人們第一次掉進異化的例子,就是習慣把世界簡化為印刷文字,後來是以攝影影像去了解過去的面貌和現在的情況。她認為攝影表面反映現實,實際上攝影影像卻自成了一個世界—「影像世界企圖取代真實世界,給觀者造成影像即是現實的印象,給影像擁有者造成擁有影像即是擁有實際經驗的錯覺」。

傳統的紀實攝影與新聞攝影於昔日一直被視為揭示真相的工具,然而在設定角度,題材、光圈、曝光與快門後,真相其實已被轉化成另一種主觀的他人的詮釋。在影像氾濫、資訊爆炸、動態影像興起但真相愈趨模糊的時代,再次談起靜態攝影,走訪攝影師,聽他們如何看待手中的照相機與當代攝影的意義,也許攝影距離真相與苦難,隔着你我一個認真凝視的目光。

八年前,楊德銘打開家中的家族相簿,想去看看一九八九年這個對於中國與香港都極為重要的一年,自己到底在做什麼。

那一年,香港頒布了《基本法草案》;台灣社運人士鄭南榕為爭取言論自由而自焚身亡;中國總書記胡耀邦病逝;六四天安門事件發生;趙紫陽下台;江澤民上台;中華人民共和國創立四十周年;柏林圍牆倒下。

那一年,楊德銘才十一歲。

作為一個懵懂的孩子,他帶着超齡的四方膠框眼鏡,從電視和新聞經歷了那段中國民運。他記得當時發生在自己身上的只有三件事:一,他為六四做了一本剪報簿。二,父母帶了他去看《民主歌聲獻中華》。三,回學校上課那天,教中文科的趙老師哭了。

幾十年後,他還是想到那一年與六四的那一天,時常去翻看當時的家庭照,發現一九八九年六月三日,他去了書展,在展覽廳裏高興地拍下相片,穿着校服的他手中提了一本藍色的小書,身後的人在疊得老高的書塔中尋寶。這張菲林照片角落印着89 6 3幾組數字,它們刻在影像上,散發着從歷史那頭發出的明亮的光。

他看着如此一疊厚厚的老照片開始想:如果攝影反映的是現實,而照片就是指向歷史走過的憑據,那麼照片一旦修改過,歷史會不會也一併被篡改,而真正的真相會不會從此隱滅而被人們遺忘?

一個人的篡改練習

他決定當一次獨裁者,嘗試在家庭照中竄改自己的回憶。

楊德銘在自己十一歲生日的照片上加了一對二〇〇二年才出產的Crocs拖鞋;在相中一台舊式桌上電腦的熒幕上出現二〇〇四年才成立的Facebook介面;在兒時一家人揚帆出海的合照中加上一九九七才正式使用的區旗;在六四事件發生前一天的書展上貼上了村上春樹於二〇〇九年才發表的《1Q84》的書籍海報……他把這一系列的照片題為《八九風光如此美好—1989年的家庭相簿》,並開展了一場展覽。

來看展覽的年輕人看了照片幾眼就走過了,不少都看不出相片中的端倪,反而上了年紀的人,比年輕人更早發現當中的異樣。這場展覽令楊德銘真正體會到,真相是真相,攝影是攝影,攝影記錄下來的不會是真相的全部,但照片並非一無是處,它始終是人們找尋真相的開端,是討論與追憶年華的平台,是一把通往回憶與歷史的鑰匙。

Susan Sontag:照片是一種觀看的語法

無可否認的是,在影像與資訊同樣爆炸的年代,歲月累積下來的攝影作品把世界的一切明暗都仔細地拍過了一遍,人們以為攝影的力量已經改變了原有黑暗洞穴,而紀實攝影與新聞攝影也使社會失去了幽禁的條件。Susan Sontag的《論攝影》指出,照片教導人們新的視覺準則,同時改變並擴大我們對「什麼值得看」和「我們有權利去看什麼」的觀念,「照片是一種觀看的語法,更重要的,是一種觀看的倫理學」。於是往後的日子,人類以收集照片來收集世界,以收集影像來收集歷史,直到後來,我們才慢慢發現,攝影其實也是洞穴中牆壁上的皮影戲,如果看照片上靜止的世界是為真相,那樣是一種失控的濫情。

「照片篡改了世界的規模,照片本身也被縮減、被放大、被裁剪、被修飾、被竄改、被裝扮。」Susan Sontag說:「影像似乎並不是用於表現世界的作品,而是世界本身的片段,它們是現實的縮影,任何人都可以製造或獲取。」

一張照片可以顛覆總統的決定

楊德銘長大後,以新聞攝影為專業,當了多年攝影記者。後來半途到英國進修,回來後對新聞體制與攝影定義進行了反撲,他希望藉此拉闊新聞攝影的定義,使其可以扣連藝術攝影與紀實攝影,雖然在題材上貼近社會,可是在形式上卻打破了傳統拍攝的規條。

「人們常說新聞攝影要客觀中立,我卻不認為完全是這樣。人無法沒有盲點與角度,像我們看近的東西會大些,看遠的東西會模糊不清,連天眼攝錄機也一樣,無法擁有完全無差別卻又無所不在的上帝之眼。所以新聞攝影絕不光為了道出真相,它之所以擁有力量,是因為照片包含了攝影記者於現場的詮釋,與讀者觀看照片時的反響。」楊德銘說照片的力量,不在照片之內,而在照片之外。

兩年前,美國總統特朗普提出興建美墨邊界圍牆,以阻止非法移民大量湧入。美國在處理非法移民的政策上推行「零容忍」政策,當非法移民家庭接受司法審判時,他們的孩子根據美國聯邦法成為「無人陪伴的未成年人」,被送到專門機構進行看管。政策推出後被指侵犯兒童人權,導致親子分離,違反人道立場。

楊德銘說,雖然議題在美國國會上也曾討論,但直到一張名由John Moore拍攝、名為《Crying Girl on the Border》(《邊境哭泣的女孩》)的新聞圖片刊出,才掀起巨大的輿論反響。照片中來自洪都拉斯的兩歲女童與母親穿過中美洲與墨西哥,花了足足一個月時間才到達美國邊境,卻在越過德州格蘭德河後被美國邊境警察搜捕,照片記錄了女孩見到母親被捕站在一旁放聲大哭的模樣。照片經過廣泛報道與傳閱,終於迫使政府撤回有關政策。

照片需要社會適當的反響

「新聞攝影的效應與反響十分重要。這對母女其實於拍攝後並沒有被迫分離,女孩亦沒被送進拘留所,可是它令人聯想到政策推行後的未來,讓人感受到當中將可能發生的不幸。」楊德銘在書上讀到新聞攝影與公民制約的關係,他說人們在討論新聞攝影的時候,常強調拍攝的道德與新聞性,卻很少指出觀者的義務和責任。「讀者的責任其實很重要,如果我們認同相片其實是社會的反映,那麼作為社會的一分子,看到報章中的相片,當中便存在了一種連帶關係。」他說看新聞圖片時,如果讀者不是看完就算,而是會細心觀看,再通過大量閱讀,疏理出事件的前因後果,那就不會輕易被影像利用。

「照片不可能一來就是真相,不可能包含所有的東西,不可能透視複雜的前因,但它仍然能給大眾一個很確實存在過的證據,例如一些照片拍攝到警方對記者使用胡椒噴霧,雖然這是無法否認的事實,可是攝影卻無法同時詮釋背後的原因。因此,照片便會由其他人以至權力機構添上不同的語境與詮釋。」換言之,視而不見,觀看而不思考,只停留在影像的感官世界,看到的都只是皮偶的影子。

「像林鄭那面『香港的真相』,只是一種解讀,如果看了那些照片,見到有火有光,聽到一面之詞,覺得香港很混亂,到這裏就停了的話,那就無法理解全部真相。」楊德銘說。

示威者對攝影者態度的轉變

過去一年,楊德銘積極拍攝香港民主運動的現場,在這次反送中運動中,他細心觀察公眾面對攝影的態度,發現當中有着階段性的變化。去年六月,上街的示威者對於鏡頭顯得避諱,常嚷着現場禁止拍照,部分攝影記者甚至遭到不友善對待,即使道明身份,也會被勸告放下相機,或被強行遮擋鏡頭。「到後期才漸漸有了變化,警察多次對記者表現粗暴,新聞照片記錄了某種程度的真實,示威者開始了解記者的功能,愈來愈少人會再阻止記者拍照,必要時大家打開雨傘遮擋容貌。」楊德銘說,再到後來,警方大量拘捕示威者,社會接連出現耐人尋味的自殺案件,海面屢次發現身份不明的屍體,人心惶惑,示威現場的人變得主動,甚至會叫記者走近拍攝被捕者樣貌,留一個紀錄,因為覺得這樣可以預防被捕後「下落不明」。他說,在整場運動中,人們對於攝影的運用,從一開始將之視作侵犯,到後來視作保護的工具,過程一如一場公民學習。

照片應比被攝對象走得更遠

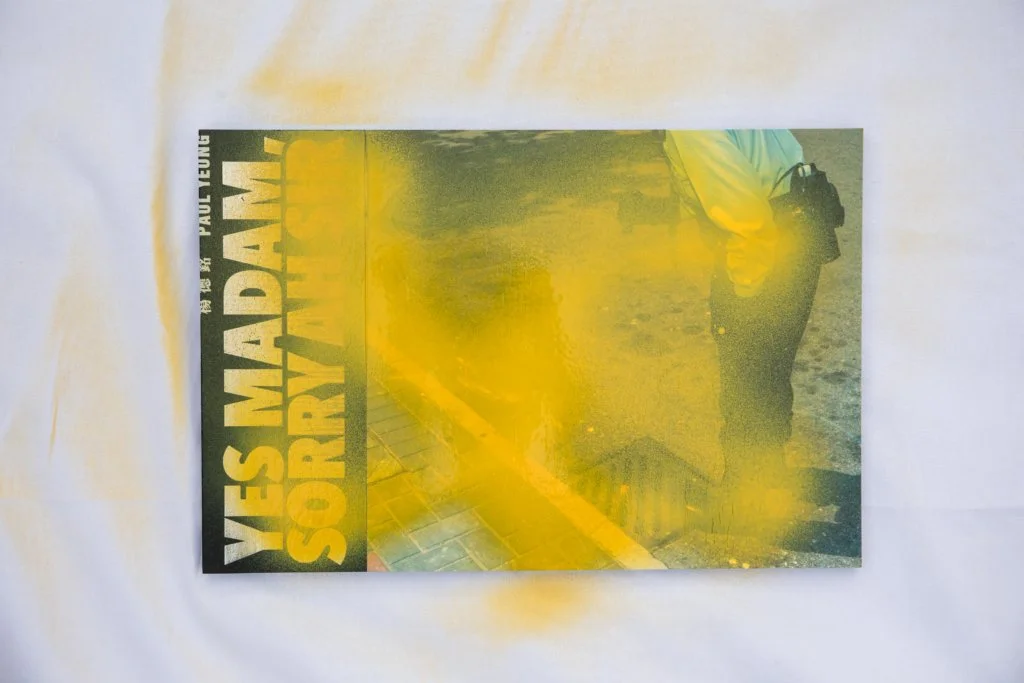

幾年前,楊德銘曾經拍攝一本名為《Yes Madam, Sorry Ah Sir》的攝影集。作品結集當年警察的面貌,在其鏡頭下,身穿制服的警察「要吃要睡,會笑會怒,時而愚蠢,時而聰慧,間中好彩又不時倒霉」。他的照片強調了警隊的人性化。這兩年,警隊卻換上了反恐裝備,面對示威者,收起了人性化的臉孔,眼睛前面用反光紙遮蓋。楊德銘說,再沒有遇見像影冊中那種掛着Hello Kitty小水樽與戴着粉紅色熒光手錶的女警,反之,他看到很多次,警察擎着槍枝對準市民。

有人叫楊德銘再去拍攝警察,他只能拒絕。「比起當初,香港警察內在的世界觀更牢固,個體的感覺已經無法再次呈現。以前我想拍制服和人性的張力,但現在這種張力已經不存在,我的心態也由取笑變成害怕。」他決定將不滿轉化成「破壞」—破壞那本他認為過於溫婉的相集,摧毀自己過去的感受。

他用噴漆把圖片中的警察染黃,用火燒焦相冊的封面,用刻了”Paid”(有酬的)的印章蓋滿圖片中的警察制服,揉皺正在大笑的男警照片,又拿警隊的照片來墊雞骨—並將作品名稱改為”The Collapse of a photobook (or something else)”《一本攝影集(或其他事物)的崩壞》。

他說,新聞攝影其實亦是一件工藝品,同樣應被拉闊看待。

「這場運動中有不少創作與文宣都與新聞圖片有關。不少新聞圖片變成了藝術品或者Installation的一部分。這些東西由一張照片帶動,轉化成不同媒介。可是,這些絕不是由新聞攝影記者主動做的,而是因為讀者對一張新聞圖片有深刻的感受時,由一種同理心和情緒帶動的。」

楊德銘認為,新聞攝影只是拋磚引玉,最重要的是,新聞圖片能夠繼續照亮人和世界。