全國人大會議《港區國安法》通過的翌日,拜訪了一家位於新蒲崗商廈高層的獨立英文書店:Bleak House Books(清明堂)。推開書店的玻璃門,就看見一對父子安坐在一張圓枱前,低頭對着書。男孩在讀書,是本關於二次世界大戰的圖文書。父親則揭開一本又一本書的扉頁,在角落輕輕地用鉛筆標上價錢。不難猜,男孩的父親就是這家書店的店主溫敬豪(Albert Wan)。父子長得像餅印,同樣架着眼鏡,斯斯文文,靦靦腆腆。

跟Albert打個招呼,他便着兒子坐到附近的豆袋梳化,然後,在寧靜的書店裏,相信像當其時城內的普羅大眾,我們自自然然談到了國安法,繼而了解到他的個人故事,以及他對獨立書店在這時代下的期許。他約三年前來港定居,正好遇上了香港的歷史轉捩點,見證着這座城市的衰頹。過去一年的種種事態,讓他早有心理準備,低處未算低,但他少不免還是會擔憂國安法下獨立書店的前景:「(屆時)能否將我們想上架的書放上架?籌備我們想辦的活動?說我們想說的話?這些事現在好似已經under a cloud(受到懷疑),而你也不知有誰在監視着你。這就是他們的目的,不是嗎?」逐句逐句,Albert沉聲道出了作為獨立書店經營者在這時代的焦慮。

香港移民第二代

和Albert傾談,主要是以英語進行。他能操流利廣東話,日常溝通不是問題,但要做訪問,還是以他的母語進行更加便利思考表達。

Albert懂得說廣東話,是因為父母是香港人。父母在上世紀七十年代中移民美國,並落地生根,在七九年誕下Albert。四十年人生,他大部分時間都在美國,讀書、工作、結婚、生子。雖然間中會訪港探親,可是他自感從未掌握過香港的全貌(whole picture)。一如許多外國人,Albert多是透過無線劇集、港產片認識香港,但他知道,「人不可能單靠看電影而完全掌握城市的形象和感覺。你需要置身其中,在地生活,融為一體,方能真正明白這裏(香港)發生什麼事。」就像Albert跟身在美國的父母對香港現況總是意見不合,因而關係緊張一樣。

法律上,Albert是個「美國人」,他也的確是在美國土生土長,但其上一輩原居地的文化背景,總會如影隨形,難以擺脫得掉。「作為一個來自移民家庭的華人,在美國成長,我也必須面對『這裏是否我的家』的問題。」

作為「二代移民」(second generation),Albert感受尤深的是,美國雖有「移民國家」之名,但內部種族權力分野依然,融入艱難。以他父母為例,移民已近半世紀,仍未能完全融入。在他們的教養下長大的Albert,無可避免也會繼承了許多華人的文化價值觀,這讓他在美國有與他人「不同」的自覺性,更或多或少左右過他的人生路向。

從金融業到人權律師

來港前,Albert在美國是一名律師。他坦言,從小到大從沒立志要當律師,「就正如你生命中所做的大多事,你為了不同的理由而做,而這些理由不總屬於你的。」

大學時期的Albert,本來想主修英語,個人讀得投入,成績更是不錯,然而他最終卻轉了校,平平庸庸地讀了個金融學士學位。其中的轉折,是受到父母的壓力。「我的父母明顯像很多『一代移民』(first generation),望子成龍,及有份安穩實際的專業工作……金融當然是其中一種。」回首過往的事業發展和心路歷程,他語速慢了下來,好幾次欲言又止。

金融專業是滿足了父母的期望,但滿足不到他的心靈需要。在金融業待了不久,他就毅然辭了工,投考法學院。「我非常享受法學院,我沒有後悔。對我而言,從事法律更有滿足感。」Albert執業期間,專業是刑事辯護和民權訴訟案件,其中不少與警察暴力有關,和訪問其時轟動全美的明尼蘇達州非裔男子George Floyd死亡事件性質類近,「但你也能在香港目睹這種事情(警暴),不是嗎?」

專做這類型案件,Albert欣然接受自己不會大富大貴,但比起物質,更可貴是,「我從中獲益良多,我覺得作為一個人,我成長了。」他以律師身份,進入了他人的生命,也經驗了他人的痛苦。「(執業)那六、七年頗為難忘,改變了我的觀點……會覺得體制好似從未真正改變過。」二〇一二年,二十個孩童加上幾個教職員遇害的Sandy Hook校園槍擊案,打擊了Albert對美國社會的信心,「事後什麼都沒有改變,那最教人沮喪。」

育有一子一女的Albert,和妻子Jenny都深感美國不是一個可以安全生活及撫養孩子的地方,萌生去意。二〇一六年,身為歷史學者的Jenny取得了香港科技大學教席,而Albert與香港又有相干聯繫,兩人便爽快決定舉家移居香港。當然,香港這幾年的變化,是他們始料不及的。坐在不遠處、在專心閱讀的兒子Charlie,不知有沒有偷偷聽到父母的用心良苦。

面向社區的獨立書店

Jenny來港繼續她的研究教學,Albert則告別了律師生涯,轉行開書店。起初,身邊人都不看好他開書店的主意。朋友會驚訝,在「銅鑼灣書店事件」後,為何還敢在香港經營獨立書店?傳統保守的父母,會質疑他沒有考慮家庭利益。其實Albert只想隨心而行,但做事經常不得家人支持,例如「我不是為了惹惱父母才娶一個西方人為妻,但很多我所做的事最終卻導致了這個結果。」他苦笑。

Albert喜歡讀書,收藏書,也常逛書店,但自己開辦一間書店,也不是像旁人想像般是夢想實現,「這只是一件我認為可以讓我參與到社區的事,而且又可以做點不同的東西。」一開始,他和妻子書量不多,只定期在市集擺檔、架設網店,觀察香港有沒有獨立英文書店的需求。試過水溫,有相當信心,便物色舖位。二〇一八年一月,Bleak House Books實體店正式開業。

在社交媒體上,Bleak House Books自豪地標榜書店是「100%獨立」。Albert認為,獨立就是與眾不同,每間獨立書店都有獨特的定位,賣不同的書,辦不同的活動。透過書和活動,「獨立書店在社區中擔當重要的角色,是促進對話的場所,也是人們像朋友般相遇相識的地方。」他浪漫地形容,踏入獨立書店,「如同通往了另一個世界,滿是不同人的意見和故事的世界。」

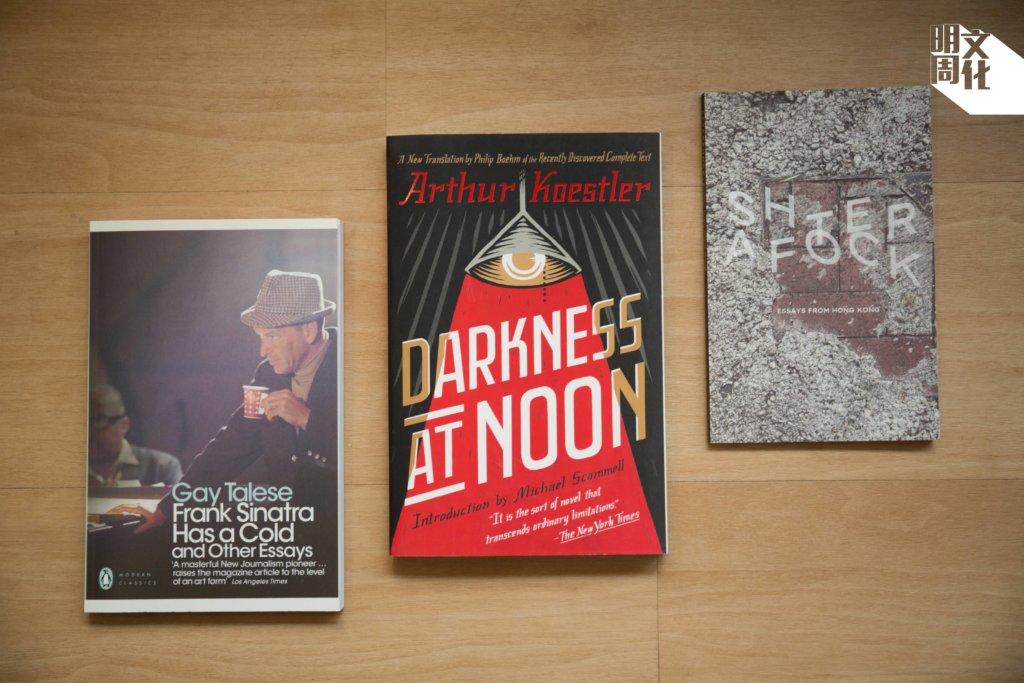

Bleak House Books開業兩年半間,有意識地實踐獨立書店包納多元聲音、促進意見交流的使命。選書上,在主打的英文二手或舊書舊漫畫之外,也出售一些參與社會討論的英文新書或藝術家創作。這裏亦不時會變為座談會場地,請嘉賓探討八九六四、記者中立等議題。Albert也常在報紙專欄及書店社交媒體上撰文回應時局,積極發聲,「作為一間書店,我們對這裏發生的事採取了明確的立場。有時我希望我沒有這樣做,又或不必這樣做。但我曾經作為律師,從事過相關事務,很難就此退縮。」

展露人的韌性

兩年半來,Bleak House Books的名字慢慢在本地書迷之間傳開,吸引眾多客人特地到新蒲崗來拜訪,順道也來捐書、讀書、買書。

隨着書店在新蒲崗扎根,Albert也逐漸適應香港的生活,視香港為家,與香港同喜同悲。「香港是我居住和工作的地方,我們的小孩也在這裏上學讀書,除了這裏,我沒有另一處可以稱之為『家』。」但即使Albert生活和一般香港人無異,愛到茶餐廳飽腹,獨沽一味「星州炒米加辣」,但他依然會在意他人會因其背景而產生的批評和印象。

也許,最令Albert自在,有「家」的感覺的,不是美國,也不是香港,而是自己一手一腳創立的書店。Bleak House Books店內盡是Albert的身影。店名顯然受英國作家狄更斯諷刺僵化司法體制的小說《Bleak House》啟發,算是透露了Albert的專業背景。而在店內,如果是Albert看舖,他播的都是他喜歡的八、九十年代美國搖滾樂隊Pearl Jam、Stone Temple Pilots的舊歌;各個書架上,他都能找到不同時期讀過的書籍和漫畫,從George Orwell到《Peanuts》,從法律著作再到《Spider Man》;書架之間,偶爾貼上了Albert的訪問和專欄文章。這是屬於他的空間,也是子女的圖書館,「這是自己的書店,回到這裏就像回家一樣。」

但正當Albert這個「家」穩步發展,香港被捲入歷史巨浪裏,不知何去何從,他因此也沒自信肯定,五年後書店仍在。「誰知會發生什麼事?租金是一回事,但我們會否因賣錯書而被迫結業?又或者因請錯嘉賓參加活動?但當你需要因這些事而恐懼,你的書店又會是什麼模樣?」

心內盡是疑問,Albert長嘆一聲,又說,不能輕言放棄。就像他去年九月的專欄文章,以《Resilience》(韌性)為題指出:在政府放棄人民和社會的時候,人民更應如常生活。像Albert,繼續做好自己的分內事,每天將新書編入目錄,清潔他人捐來的舊書,打理社交媒體,「每天可以起牀、上班、做自己的事,盡量不要讓體制改變你的生活方式、對未來的展望,也是一種表態。」

「重要的是,不要展露恐懼,又或失敗者的姿態,即使心內是這樣覺得都好。」這是任何人都可做到的事,Albert說。

PROFILE

溫敬豪,Albert Wan,一九七九年生於美國,父母是香港人。二〇一六年底移居香港。在美曾任人權律師,一八年初在新蒲崗開辦英文獨立書店Bleak House Books(清明堂)。在《明報》有《Coming Up for Air》英文專欄,定期撰文。