編按:

香港大學法律系,在2016 QS全球大學排行榜中名列第18位,亞洲排名第二,香港第一。香港電台鏗鏘集曾有一集名為《同班同學》,追訪一班1986年畢業的港大法律系學生,其中有不少今日的風雲人物,如律政司司長袁國強、「佔中三子」之一戴耀廷、《明報》劉進圖、律政司刑事檢控專員楊家雄、港大法學系首席講師張達明……而這班學生的老師,正是後來捲入副校長任命風波的陳文敏。

轉眼20年過去,新一代的法律系學生仍被視為未來精英,但自己又怎麼想呢?

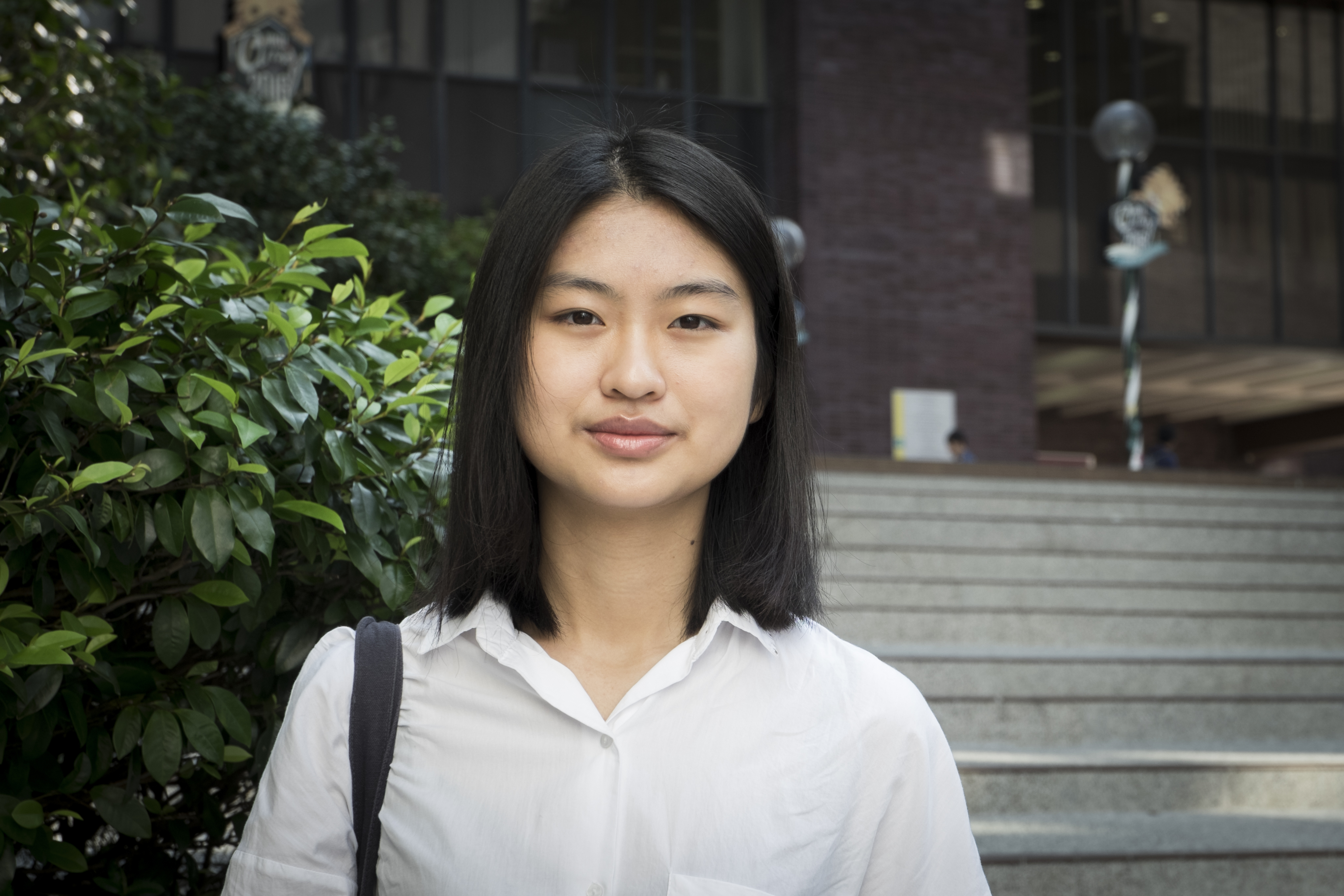

「我真係唔知,讀法律來做咩?如果我唔知呢d嘢,我反而冇咁傷心。」19歲的謝若羲這樣說。她就讀港大法律系二年級,加拿大出生,香港長大。她記得釋法之後,一次上課前,教授說:「I don’t know why I’m cheating you guys to learn this Basic Law.」(我不知為何仍要欺瞞你們,去學這《基本法》。)

把青春和前途押在法律系,在她眼中,越來越像是流沙上造屋,不知哪一刻會土崩瓦解。在19歲的年紀,卻要被迫思考一座城市的命運,思考割捨、走與留,思考是自己值得一個更好的時代,還是時代失落在自己手中。以下是謝若羲的自述,由《明周》記者整理。

我們這個年紀,本應好有理想

我叫謝若羲,在香港大學修讀文學研究與法律系雙學位,二年級。我是典型的香港中產既得利益者,有英國護照,又因為我在加拿大出世,所以有加拿大居留權,但我不想離開香港。我阿爺家裏做生意,他是唯一讀書的孩子,阿婆家是地主,當年全家逃難來香港。

一過來,最要緊是拎香港的身份證,第二步就是拿英國護照,後來因為我有阿姨阿公阿婆在加拿大、美國,就申請到我媽過去,於是我就在那邊出世。我爸媽總叫我快走,離中共愈遠愈好,畢業就離開香港,不要辜負幾代人逃難的希望。

但我真的不想走。我在香港長大,一直當自己是香港人。我知道,香港長期都處在恐慌和惶恐的狀態,不知中央什麼時候會有新動作,對我來說,以前一直是恐懼,這兩年則逐漸變成現實。以梁振英上台後蠻橫的手段,我從來不覺得(釋法)是一件好遙遠的事,但真的發生的時候,心裏還是一沉。

我很小已經想讀法律,中三中四加入辯論隊,鍛煉到思辨能力,而許多評判也對我說,「這麼鍾意辯論,不如你讀 law啦」。在我大學選科那一年,香港剛好發生雨傘運動,我都算參與過。當時情勢已讓我意識到,做律師不會是一件太保值的事,但我不是為了將來有份工,而是單純鍾意這一科,想要學東西。但這兩年來,愈讀愈心灰,卻是真的。

當我在 Facebook 寫不知讀法律來做咩的時候,一個朋友很快給我留言,說其實不只是讀法律,讀什麼都是一樣的,讀政治不可以講民主,讀中文但只能寫簡體字,讀新聞只可以報導政府好,學商科只需要學會貪污。大家處於一個好絕望的狀態,到底讀來做咩呢?我們這個年紀,本應好有理想的,但我們卻只空有理想。有些學生要自決、港獨,但暴力抗爭的代價,怎麼付得起呢?如果參加暴力抗爭,將來將來坐監,留下案底,那整個前途就沒了;如果不參加暴力抗爭,到2047,我的前途也一樣是沒有了。這是極度絕望,極度頹廢的狀態。

法律界最大的盾牌,也是弱點

法律應該保護所有人,而不是只保護政權鍾意的人。但法律界究竟還可以怎樣呢?有人說這次釋法超越了《基本法》158條賦予的權力,甚至是違憲的,但如果法律界真的強硬說釋法違憲,就會更加觸動中央的神經。可是,如果要求法律界完全啞忍,又實在完全摧毀我們的尊嚴。我們讀了這麼久的法律,維護着我們相信的事,而你是不是當庭上所有的律師、法官不存在?當我們都不存在?

可是法律界的人,是要遵守現行的法律。這也是大家最無助的地方,因為如果在這個法律框架內,我們只能接受釋法。《基本法》,是我們法律界最大的盾牌,也是最大的弱點。

它是盾牌,是因為我們現在唯一能同中央討價還價的,就是指責它做的事違反《基本法》,因為《基本法》規定要一國兩制。但它也是弱點,因為《基本法》給了中央好大的權力去詮釋我們的法律,任他們說三道四。法律系學生最大的矛盾是,一方面要依從現有的法律框架去做事,另一方面又清楚知道,It will lead us to nowhere(它無法讓我們看到未來)。

我們也曾在課堂上討論,在《基本法》的草擬過程中,香港人都沒有怎麼參與到。那既然我們及我們的上幾代都沒份參與制定,這個法律又表達不到社會的聲音和法治精神,我們可不可以重新立過一個新的呢?但問題就在於,當你要立一個新的,你就要摧毀舊的,就會毀掉我們現在最大的盾牌了。

我的不捨、義氣、情意結

我曾經想過走。香港現在的狀況,真的好讓人絕望,我爸媽也一直勸我,就算不是立即走,2047前一定要走,「就算你不離開,都要為子子孫孫着想,你怎麼忍心讓他們在這裏?」

我可以去英國或加拿大,那邊也是普通法體系,不如我讀完大學,在那邊讀一個銜接課程,考個牌,在那邊執業。我想過這個可能,但始終,香港是我土生土長的地方。去到最後,我留在這裏,繼續讀法律、想畢業做律師,是因為覺得就這樣丟掉香港,好沒義氣。

2014年,有一晚,我和一大班朋友參加撐同志遊行,一直走到添馬公園的草地,好開心,像嘉年華會。我望見對面尖沙咀的景色,真係好靚,我就和朋友說:「點捨得走呢?咁靚。」

但是,靚得幾耐呢?我阿爸對我說,係呀,你現在看香港覺得好靚,但到時你鍾意的事就會全部消失,你就覺得這不再是你的香港,就不會再留戀,就會走得好輕鬆了。我也在想,我將來會不會這樣呢?但我現在不是這樣的,這裏還有我鍾意的事,而且我會記得以前是如何,我會想香港可以回到從前,或者更好。這是我的情意結。