多得有人對那個女明星黑白相熱潮尋根究底,我們總算在本地媒體看到「殺女(femicide)」一詞。詞彙其實由來已久了,但似乎近年才間中佔據外國報章版面;而最新一波的反殺女抗議潮,引爆點是土耳其一位廿七歲女子Pınar Gültekin遭前男友殺害。在土耳其,針對女性的暴力—包括「榮譽殺人(honour killing)」—非常普遍,而今年受新冠肺炎疫情和禁足令等措施影響,情況很可能更為嚴峻。

此前我也不曾在報上看過土耳其的殺女問題,只知拉美一些國家以此聞名。在全球殺女案比率最高的廿五個國家中,拉美就獨佔十四國;值得留意的是,殺女僅是其中一種針對女性的暴力,在拉美和加勒比地區,至少三分之一的女性曾經歷家暴、性侵、毆打等形形色色的性別暴力。令當地女性忍無可忍的不僅是殺女文化盛行,更是政權對此視若無睹,高達98%的殺女案無人被起訴,因此去年在巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國就爆發了大規模示威,無數女性走上街頭表達憤怒,高聲疾呼「一個也不能少」。

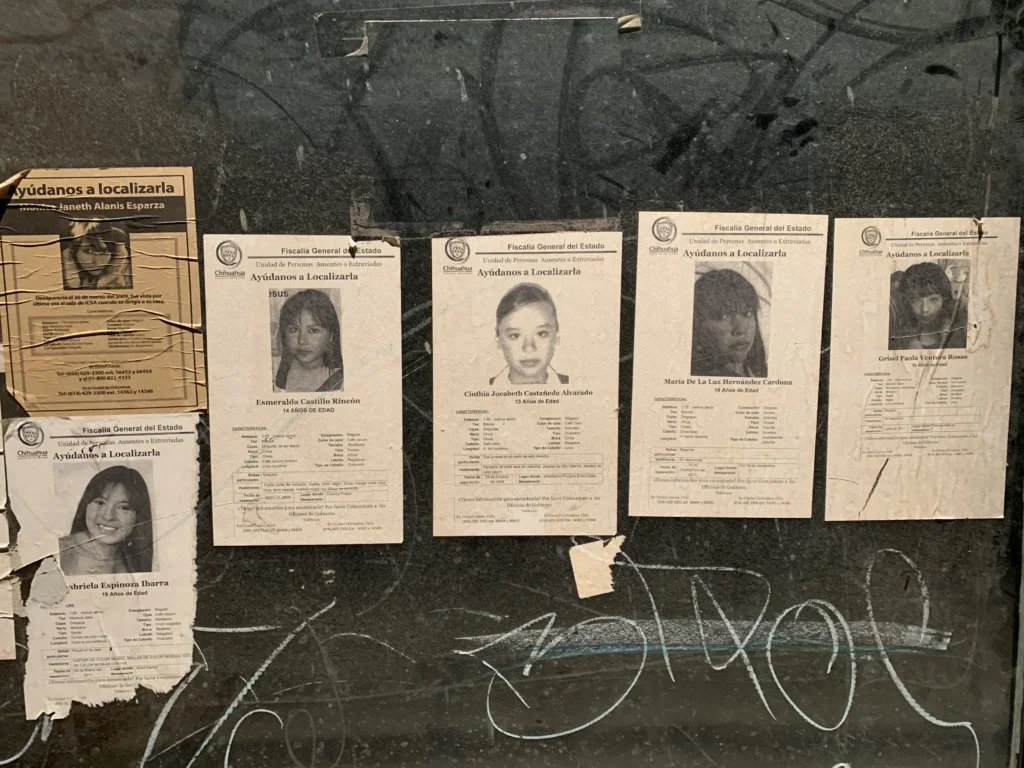

想起去年在威尼斯雙年展看到的作品《La Busqueda (2)》。房間很暗,牆邊立着一排殘破的玻璃,玻璃貼着好些影印的尋人告示,全是墨西哥華雷斯城的失蹤女性。玻璃從當地市中心移植過來,告示是真的告示,有不少泛黃了,女人們面目難辨。作品名字是搜索之意,然而看的人心知肚明,她們當中恐怕絕大部分沒能活着回家。玻璃被火車聲轉換而成的低音頻影響,在幽黯中微微顫動。

華雷斯城以殺女聞名,國際特赦組織曾點名批評當地政府失職,沒有認真調查綁架與謀殺女性的案件,也沒有任何針對持續性別暴力的有效措施。顯而易見的原因是,華雷斯城毒販和幫派分子橫行,治安本就惡劣,而且工廠不少,聚集了很多從鄉下入城打拚的年輕女孩,這些女子都是罪犯眼中的肥美獵物。但在人心撩撥惡意的,或許是當地根深蒂固的父權觀念。犯罪學學者Katherine Pantaleo指出,墨西哥人常用的單詞”marianismo”盛載着性別想像中的女性理型:純潔、順服、甘願當個賢內助操持家務,而華雷斯城的年輕女性卻因為擁有工作和收入,比傳統女性更自主,也更可能獨立地過活;曾撰寫專文探討華雷斯城性別暴力的學者Jessica Livingston認為這些針對女性的暴力可能源於當地男性因性別角色轉變而產生反彈。

墨西哥的女人們,永囚於死亡與暴力的陰影底下。創作《La Busqueda (2)》的墨西哥藝術家Teresa Margolles,卻是主動向死而生,她不僅長年以死亡為創作命題,甚至將工作室設在停屍間。早在一九九〇年她就創立了藝術家團體SEMEFO(墨西哥死因庭的縮寫重組),團體成員創作關於死亡與社會暴力的裝置、行為;雖然後來退出了組織,但她對死亡的興趣絲毫未減。

對Margolles而言,停屍間即社會之鏡,她每天見證的死亡,與貧窮、毒品案、政治動亂、軍事行動脫不了關係,她的創作也就牽涉大量針對經濟不正義、社會不平等的研究,又延伸至遺屬的悼亡行為、人對死亡的情動反應等面向。Margolles最知名的作品,都是借用停屍間的材料做的概念創作,包括二〇〇三年的《空氣》和一系列變奏。第一次看這作品是在Hayward Gallery二〇一二年的展覽《Invisible Art》,兩部加濕機在空曠的房間顯得孤單,而除了加濕機呼出空氣的微響,房間很安靜,沒有任何怪異之處。出口的解說文字卻告訴我,機器內的水其實是墨西哥某停屍間清洗過屍體的水;令人稍為安心的是,它也特別指出水是經過消毒的。有人看後會大吃一驚,有人感覺被冒犯,有人疑心剛才吸入的空氣是不是有點異味,有人巴不得把氣管掏出來清洗乾淨。

另一次,她將水轉化成肥皂泡,小孩子看見特別興奮,一旁的家長從文字意會到是什麼一回事,急不及待跑去拉走孩子,當然也配上厭惡的表情。與死亡相關的物質,逼出最直觀也無可掩飾的反應,要我們直面自身對死亡的恐懼與偏見。許多文明視死亡為禁忌,無非因為對生命的寶愛,存續性命畢竟是動物最重要本能之一;可是又有那麼多的時空,生命被賤視如糞,隨時隨地隨手捏碎,沒有後果。只剩下那越過幾千公里闖進我們身體的些微空氣,代替死者,逼使我們見證生命被剝奪的疼痛。要到什麼時候,憤怒才足以毀滅這些殘酷戲碼?

作者簡介

查映嵐,人馬座,一手寫評論,一手寫散文,合著有《農人の野望:大地藝術祭與港日鄉城連結》及《時間曾經打一個摺》。