「我今天心情不好。」

你通過這句話獲得一個信息,但你怎麼知道我說的這句話是真的呢?其實我今天心情好得不得了。所以你相信的不是這句話,而是我這個人。最終你覺得,喔,這個人平常很誠實,這次應該不會撒謊吧。你看,最終你的判斷是建立在我的道德之上。這就是語言與世界的一一對應。

數學上,也是如此。我們之所以認同1+1=2,是因為事先知道了2的含義,否則從直覺上一根1和一根1在一起應該是11才對。人類的文明,就是由代替開始的。如果人類不用2代替兩個1,那麼萬就是寫1一萬次。這就是代替的寬廣。

我家樓下街市,寫着這樣的文字:房子一千萬,蘋果二十。同樣是兩個字,為什麼房子比蘋果貴那麼多?明明蘋果的筆畫比房子還多啊。聰明的人類當然知道,比較的不是字,而是背後所代替的真實:能住的房子,能吃的蘋果。

一旦用人代替工種,危機就出現了(這也是現代文明從一開始就隱藏的危機)。都是人,憑什麼他的話我就得聽呢?醫生讓我吃藥我就得吃,老師讓我寫作業我也不能拒絕。我們聽從的是他這個人嗎?當然不是,而是他的職業。可萬一一個不辨是非的人冒充警察?不愛藝術的人冒充藝術家怎麼辦?事實就是如此。這正是代替的局限。

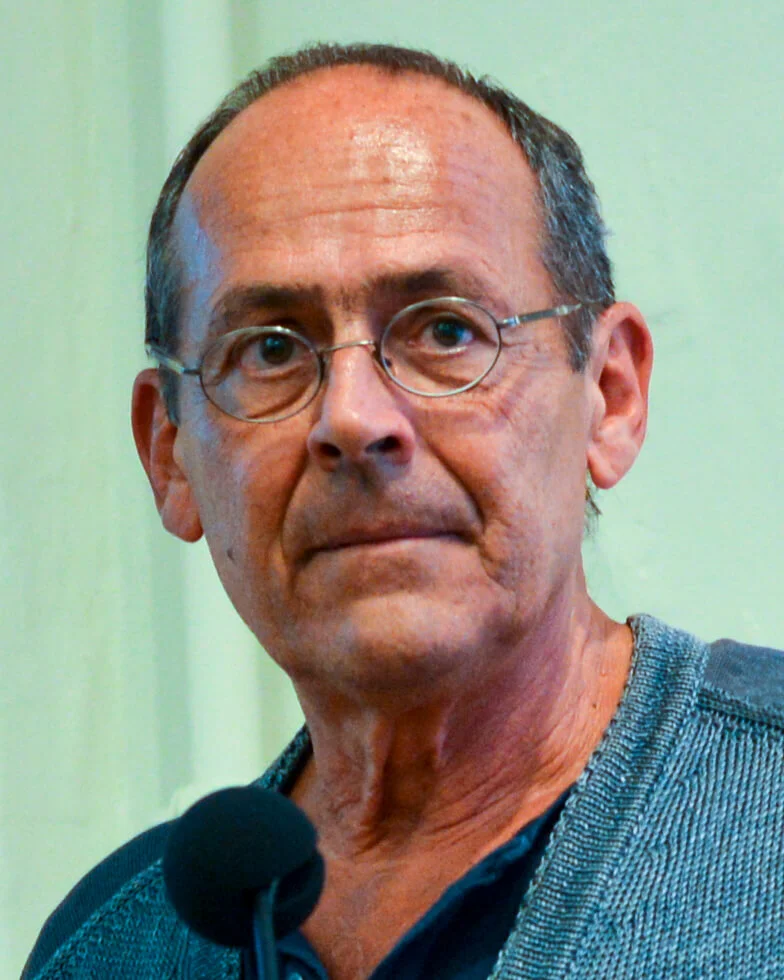

剛剛死去的大衛.格雷伯(David Graeber),就在說這個問題,他極具洞察力地提出了當今社會的兩大硬傷:一是用獲利取代了經濟;二是用工作取代了意義。前者通過資本主義來實現其合法性;後者產生了大量的,用他的話說就是「狗屁工作」(bullshit jobs)的官僚。這兩點在藝術行業都有所體現,下面詳細來談。

一旦藝術被藝術家(職業)所代替,里爾克(Rainer Maria Rilke)那句話就被驗證了:每個真實的生活,都比那些虛偽的、以藝術為號召的職業跟藝術更接近。因為他們炫耀一種藝術的近似,卻否定了藝術的存在。這種現象少嗎?藝術行業的百分之九十都是。他們不是想做藝術,而是想當藝術家,更準確地說,是想要藝術家帶來的光環。他們對藝術毫無熱情,也不關心藝術是什麼,甚至把個人判斷、喜好也放在一邊,只是行業的初級生產者。倒不是說他們直接受僱於策展人、畫廊主及藏家,而是受僱於市場的期許、業界的肯定、階層的姿態等。從生產角度講,偽藝術家們也是行業官僚的一部分,任何一點點實質性的進步,都比原地不動付出更大代價。這使得偽藝術家們,甚至連資深、知名度很高的偽藝術家,都安於現狀,甚至晚節不保。

在藝術市場環節,美也被裝飾代替了。美的主體在自身,你看不看,買不買,我都存在。就像古希臘雕塑,你能讓它迎合潮流嗎?不能,只能讓潮流去適應它。但裝飾不同,裝飾不是自足的愉悅,而是主體建立在別人身上。通過別人的消費、認同來確立自身價值,是容易量化的。是人在消耗裝飾品嗎?不是,也是剛剛去世的貝爾納.斯蒂格勒(Bernard Stiegler)說是機器。當然不是機械機器,而是由整個社會組成的體制機器。作品不升值你還會買嗎?不會,所以不是你在消費,是升值逼迫你去消費。以至於整個行業由投資、避稅、甚至洗錢來驅動,而不是美。

除此之外,我們的感知也被理念代替了。這是更可悲的。好多人都有這種困惑,美術館的前言看不懂,或者看懂了但內容與作品無關。其實何止美術館,整個二十世紀的藝術史、藝術評論都是如此:它不是讓你感到作品的美,而是讓你知道作品是美的。一切建立在你信任他的基礎上,這不是霸權是什麼?久而久之,我們的感受器官也被阻塞了,以至於我們被作品打動時,忘記了哭泣,首先產生的是邏輯上的不適感。

就像房子值那麼多錢嗎?不值,但銀行、市場、政府估價署一個個證明它值。好多作品是藝術嗎,不是,但美術館、評論人、市場、獎項一次次證明它是。這和我們的體制是一模一樣的:通過警察、軍隊、法律來維護其合法性,讓我們相信,他就是權威。

所以我們感受不到美,並非我們沒能力感受到美,而是我們自以為感受到了美,從而停止了對美的感受。

作者簡介

末之齋,做藝術,偶爾寫作。