「湊米氣」,亞洲人就是愛吃飯,同樣是澱粉質,麵包、麵條等,就是欠那愈嚼愈香甜、愈軟糯的特質,而日本米更是令人迷得神魂顛倒,不知不覺又添一碗。

只是,近年大自然對日本非常不客氣,暑熱、強烈颱風連連,讓喜歡涼爽、安穩環境的日本米也得「敗陣」─ 農夫不但收入驟減,愛吃飯的眾人更需捱貴價。為防米飯生活無以為繼,日本各縣均防患未然,就像關西滋賀縣,政府前後花了十四年時間,研究培植、米農試種、投入市場,新米種「きらみずき」終於得以面世。きらみずき,既有頑強性格面對惡劣天氣,亦不失日本米應有的軟糯感,今年正式出道,跟大家一起捱過變幻莫測的氣候難關。

日本米產量下降 引發令和米之騷動

二○二四年八月,日本朋友說,老家的常備米品牌缺貨,要轉買別家牌子了。

九月,日本傳媒無間斷採訪各地米農的苦況。

十一月,居日的香港朋友說,超市米價貴了幾千多日圓。

各路專家分析出多個原因:先是需求上升─俄烏戰爭令小麥產量減少,大家由麵包、麵類轉吃更多米飯;大量外國遊客湧入日本,令米飯消耗量比以前更多;加上日本海一帶主要產地如新潟、秋田等日照不足,產量不似預期。天公也不造美─二○二四年有逾廿個颱風吹襲日本,還有地震、暴雨等,然後再有每況愈「高」的氣溫,暑熱導致大米變得白濁,精米時容易碎裂;稻田內的龜蟲增加,令米粒變成斑點米、黑米。根據農林水產省統計,精米後的米量比去年少十三萬噸之多,被日媒稱之為「令和米之騷動」。

數百年來大起大跌

這次特意到滋賀縣考察近江米(編按:近江是古代日本的令制國之一,亦是現在的滋賀縣。當地物產都冠上「近江」之名,例如近江牛及近江米。)的情況,主要原因是當地豐富的稻米歷史─早在二千三百年前的彌生時代,當地就以水田方式種植稻米,受惠於縣中央、日本第一大湖的琵琶湖,湖畔附近的黏土質土壤,比砂質土壤更適合種植水稻;加上地理上被伊吹山、鈴鹿山、比良山包圍,雨水經山川、帶着樹林養分,流經田野,再進入琵琶湖。以上的先天條件,讓滋賀特別適合耕作。直至今日現代社會,滋賀縣51,500公頃的耕地中,90%是水稻田。

只是滋賀的產米歷史,最近數百年來卻經歷了大起大跌─因優質又產量多,江戶時代被看高一線,成為「京の御備米」,其後卻因一八七五年的地租改例,向來以米繳納的租稅,改以金錢繳納,導致米生產管理體制變得鬆懈,米的品質亦相應下降;一八八八年,當地商人堀井新治郎等人成立「米質改良組合」,對產米進行檢測、管理,終於在一八九七年的地方博覽會上,取得最高評價,成功重振名聲。而於當下的廿一世紀,面臨氣候的困境,滋賀米再次面臨挑戰。

先知先覺 投身科研十數載

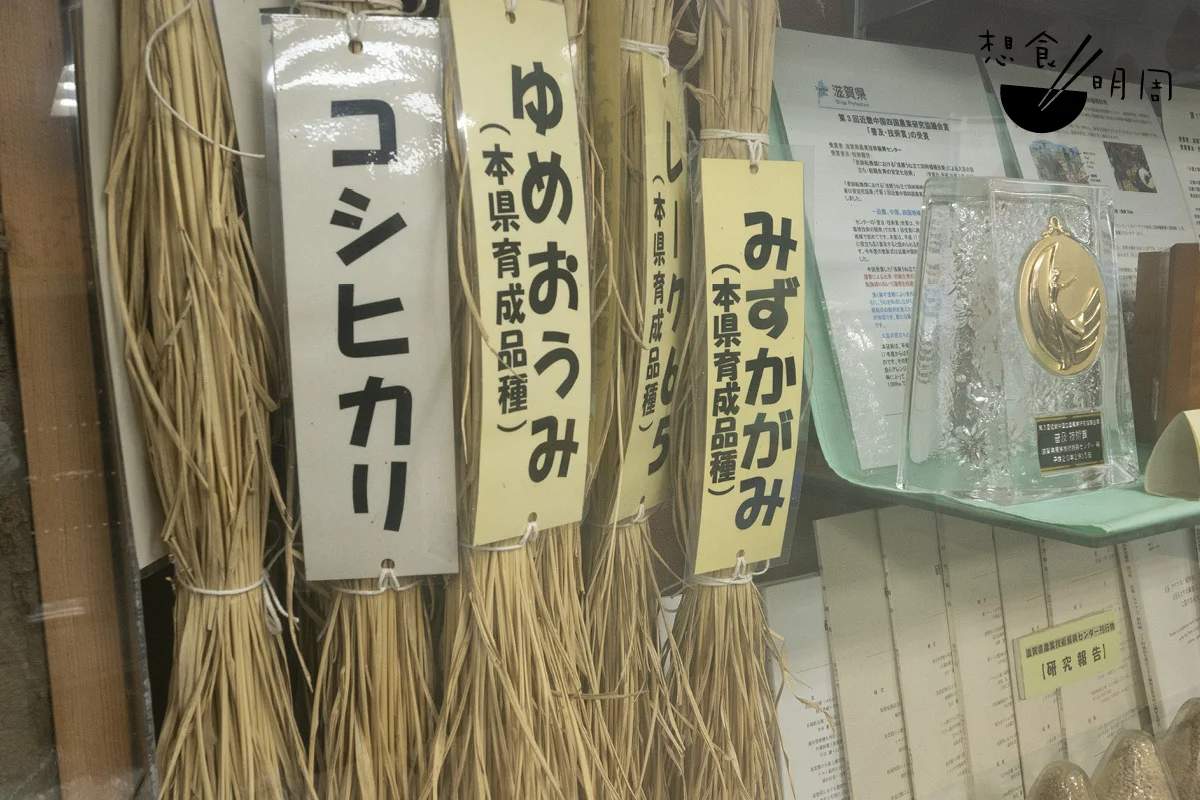

面臨難關,滋賀縣農業技術振興中心卻堅信人定勝天。十四年前,他們著手研究新米種,二○一二年成功研發了應對炎夏的米種「みつただき」,二○二四年更把另一個新品種「きらみずき」推出市面。透過滋賀縣政府農政水產部的安排,來到滋賀縣農業技術振興中心─一所被稻田包圍的水泥建築。中心玄關展示幾款乾燥後的米穗,此時栽培研究部專門員兼水稻育種部的吉田系長帶着數袋米前來迎接。

「今天天氣不太好,近年的氣候都頗奇怪。」聽過農業專家特色的招呼後,我們走到會議室,那裏早有幾個電飯煲等待着。「先試吃比較一下。」試吃比較三款不同的滋賀米,經典日本米「越光米」、二○一二年面世的滋賀米「みつただき」、二○二四年的新米種「きらみずき」,同時還有他們玄米時的狀態,「きらみずき顆粒會比較大,再有一份甜香,即使放涼後,味道依然沒有減弱。」熱飯實在美味,待完成訪問後再試真。

「早在一九九八年,米種已經出現白濁情況。」「白濁」即是當稻米長出米穗時遇上高溫天氣,米粒中的澱粉未能充分累積,米粒即呈現白色、不透明狀況;其結構亦鬆散,容易出現裂痕、精米時出現碎粒等。幸而技術中心早就未雨綢繆,不停研發耐熱的品種,「新品種需要對抗暑熱、對抗病患,一般滋賀米都在八月中後收割,撞正炎夏,這次的目標要研發九月中後收割的米。」系長解釋說。

千挑萬選 粒粒皆辛苦

中心只有九人作團隊。他們回想,十四年前的研究就是由F1開始。F1可以稱為「雜種」,利用多款米種進行人工交配,誕生出具有父母各種特徵組合的後代,即使同父同母,依然會有不同的特質;之後需要穩定其特質,才能真正成為品種。「利用溫室進行『世代促進』的階段,即一年的時間,種出三代,同時我們還檢查米種有沒有出現白濁。」吉田系長解釋,要確認米種表現,必須把其投放至水田種植,此階段名為「個體選拔」,由五萬個體中,只剩下二、三千的個體入選,「因為對抗強風,需要長得矮,莖要又大又硬;同時葉片大、長得直,才可以充分的光合作用。」因而憑米的外表去判斷種植的難度、收穫的量。

接着再經過一次又一次的篩選,每次只剩10%,最後留下十位「生還者」。「當中最大難關是『生產力試驗』,為幫助農家判斷收割時間,我們選能夠一次過長出米穗的,當然米粒需要又多又大。」十位「生還者」再被分配到縣內不同地區的水稻田獨立成長,憑其兩年的表現及「寄宿家庭」的評 語,還進行味道檢測,最後比較種植方法,「最後的優勝米」是「滋賀83號」。由二○一二年研發的「滋賀69號」混合來自九州沖繩的にこまる,前者長得矮、味道好,後者收穫量高、耐高溫、具光澤、黏力強。

除了米農的辛苦,研究人員幕後的努力更是至關重要,讓旁人體會到真正的「粒粒皆辛苦」。採訪後有幸再次試食,きらみずき真的很配日本料理,放涼了一點,米香及軟糯依然, 不由得讚嘆「 做飯團應該很美味!」吉田系長聽罷笑瞇瞇地問:「要不要包起帶回去?」

鳴謝:日本貿易振興機構(香港)、滋賀縣