「我做同志平權,為大家,也是為自己;但是到頭來,生活出現困難,折墮的只是我自己。成件事係咪好仆街呢?」他曾經是首個在台灣出書的同志,成立過東南亞首個同志家人熱線,參加過香港首個同志遊行,也是首個入學前公開同志身分的神學生。

一個個「首個」的名銜,在他褪掉同志運動先鋒的光環之後,卻成為最沉重的十字架。走過許多彎路,他在今天才見到真理道路的曙光。

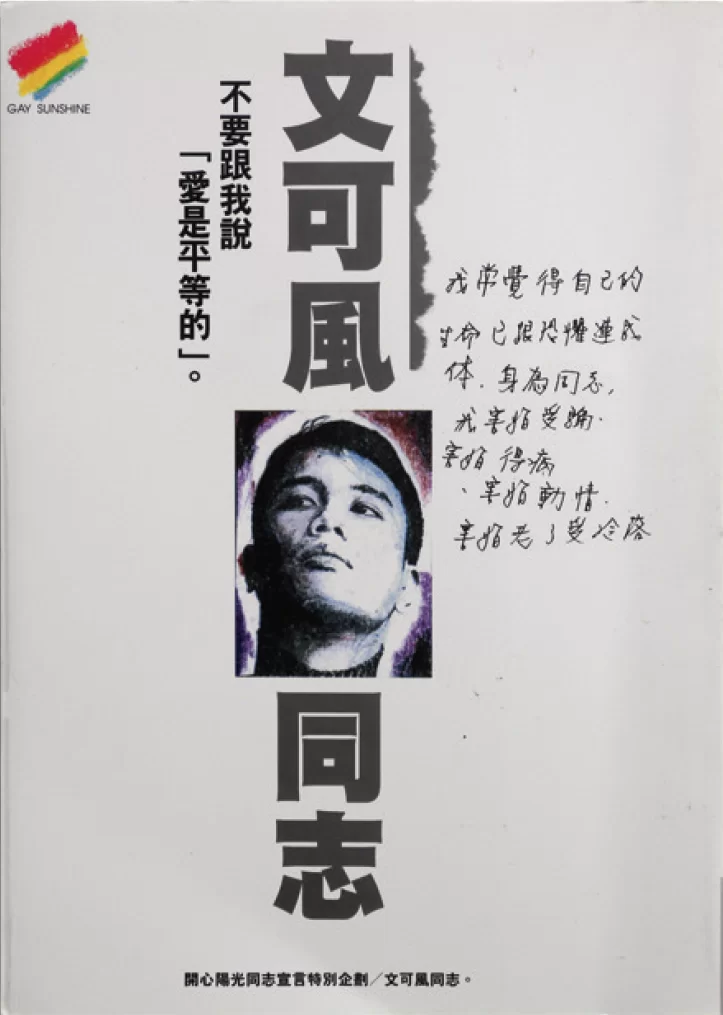

他是文可風・同志。

只要說一句 I am Gay

第一次見到文可風,是在2014年一個同志運動的籌委會議。那時候記者心想,他就是傳說中的文可風?「哈哈,那時我真的很頹喪。」他不是打哈哈,而是認真同意記者的第一印象。文可風開始參與同運的時候,九十後的性小眾才六歲。他最火紅的年代,正值自己二十六歲至三十歲的黃金年齡。

重看那五年的日程簿,一星期七日都是填得密密麻麻,「一係去開會,一係去集會。」他笑說,「以前的自己衝得幾緊要。」不過他參加同運的開始,卻是間接與宗教有關。1993年,文可風二十三歲,男朋友帶他參加性小眾友善教會「基恩之家」,胡露茜博士舉辦同志神學課程,他因此認識周華山。

1994至1995年,幾個主流報刊每星期都有同志的負面新聞,以窺秘的角度報導同志。同期,周華山發表同志神學的研究,從下而上撼動教會和社會。那時,文可風在心中向神講,「你放我出去做同志運動,我做過所有可以做的事情就會回來。」

憶述這個誓言,文可風談笑自若地自嘲,「真的不要胡亂發誓,原來是會應驗的。」

1996年公開出櫃的同志,在當年還是少數,他笑言:「只要你公開講一句 I am gay,機會就會飄過來。」文可風佔盡天時地利人和,之後有機會參加華人同志交流大會,之後與張美賢合著《愛情兩面睇》,更迎來台灣出版商邀請,於1998年寫成《文可風・同志》一書。當時台灣公開出櫃的同志沒有幾個,文可風形容那是一個全世界都在找Role Model的時候,宣傳書腰上還印着「同志模範生」五個大字。「這個書名壓下來其實很沉重,將我的名等於同志,令我想在同運做到更多事情。」

他四出找機會,做電台節目,做電視主持,協助家計會的輔導工作,甚至演出音樂劇。1998年還與志同道合的朋友成立「站出彩虹」電話熱線,支援同志家人。那時,公開出櫃的同志都不多,不少朋友都看淡這個熱線,沒想到效果出奇地好。那幾年,大大小小的媒體訪問不斷,「因為站出彩虹,我在東方日報有一篇詳細的專訪。」

正當文可風走到同志生涯最高峰之際,他的個人生活卻迎來重擊。

由Sombody變成Nobody

1996年投身同運不久,坦言自己「瞓身」的文可風,已經不時感到身體有麻痺感。1997年,因為半身麻痺入院,診斷出輕微抑鬱症及恐懼症。明明他在外衝鋒陷陣,一個打十個,何以會感到恐懼?他沉默半晌,「其實我也不知道。」

文可風一直像個同運的先知,別人躲在衣櫃的時候,他在18歲已經向家人出櫃;別人還在思考如何出櫃的時候,他已經走出同志運動的最前線。在他的同運生涯,從來沒有「未知」兩個字。

直到2000年,他被公司裁員,三十歲人,頓失方向。

「那時我不明白,為何同運生涯如此成功,但是我的個人生活如此失敗?」

1987年,文可風中五畢業後,加入保險公司做內部行政,一做十三年。被裁之後,才發現拿着中五學歷已經找不到工作,那一刻才知道大鑊。「當時我的確有埋怨,為什麼我去平權,為自己也為大家,但是出事的時候,折墮的只有自己?成件事係咪好仆街?錯晒,真係錯晒。」

那個彩虹般的世界,開始崩塌。

同一時間,站出彩虹的工作面臨困局,一來要向同志家長宣傳不容易,二來是網絡開始普及,熱線的角色開始淡出。回首過去,文可風用「可悲」來形容當日的自己。「做同運的人都會刻意爭取『首個』,最可悲是以為在運動內幫到人,不斷地付出,沒想到會傷害到自己,也不知道如何醫治這個傷害。」

由待業到找到新工之後,他有好幾年沒有接受訪問。「那是我第一次對自己失去信心,又怕做訪問會丟掉工作。出櫃這麼多年,那時才第一次感受到歧視是什麼一回事。」待業期間,文可風想過,假如當初沒有投身同運,一切會否好一點?「同志組織原來保護不到自己,老了沒有飯開,沒有人會可憐你,第一次覺得真的很抑鬱。」

可是,再問一次自己,可以重來的話,會否這樣揀?「其實又會,那就證明這條路沒有錯。我只是不忿氣,為什麼自己一直在社會上補缺口,卻困於學歷不足,不能正職從事輔導同志的工作。」2001年,他決定報導HKU Space的社會學銜接課程,期望之後可以銜接暨南大學的學位課程。

追逐平權之後,他轉去追求一個學位,一追就八年,追到之後,又發現滿街都是大學生。

等到風景都看透

新工作要做客戶服務,做慣行政的文可風每天上班就是聽電話,被人日鬧夜鬧。做到2006年,壓力已經臨近爆煲邊緣。眼見同運後輩都做得有聲有色,文可風一方面感到高興,一方面覺得自己沒有存在意義。「許多人投一百次稿也沒有機會出一本書,許多人試一百次聲也沒有機會開咪。雖然我沒有什麼成就,但是我想玩的,上天都讓我玩過。我的人生是否已經complete? 營營役役上班,是否就是生活?」

文可風覺得生命無力向前之際,三十六歲的他終於記起十年前的誓言:上帝是否已經讓我看過要看的風景?

回顧信主之路,文可風不像其他基督徒同志般面對過什麼掙扎。他在十一歲參加學校舉辦的日營,認識了上帝,只知道有事要向上帝講。那時候,他知道自己親近同性,但不知道何謂同性戀。十三歲在公廁初嚐情慾禁果,十五歲認識第一個男朋友,還不知道裡向教會牧者傾訴心事,第一次被請出教會,才知道原來教會容不下同志。年少無知,沒有結婚的打算,也不覺得教會的打壓是一回事。直到二十三歲參加基恩之家,才知道自己是極幸運的異數。

在這個迷失的關口,他決定重回基恩之家。

2007年,他負責佈道部的工作,再次遇上胡露茜博士。她帶着一班神學生,與基恩之家的會眾分享,文可風在旁聽得入迷。當初因為同志神學而投身同志運動,但是他並不了解同志神學是什麼一回事。「原來聖經有不同的神學觀,我開始明白,學懂基本的理論之後,每個人都有不一樣的功課,做好自己的功課,上帝就會領你走去適合的方向。」

不過上帝總愛給人考驗,2008年,文可風抑鬱症復發。同志圈中常言道:「四十歲就好死喇。」那時的文可風也是這樣想,「假如我到時身邊沒有伴,我就死Q咗佢喇。」可是,在四十歲生日之前,上天送他一個美麗的意外。文可風在中環街頭碰上自己的偶像倫永亮,二人相約在他生日那一天吃下午茶。

那一天,文可風請教他,人生其實是什麼?第二日睡醒又為什麼?倫永亮說,“It’s a brand new day!” 「這句說話很普通,但是由他講就變得好meaningful。」文可風被偶像點醒,他決定報讀香港中文大學崇基學院神學院。

放棄正職 動用私蓄 報讀神學

報讀神學院的人,大多數都是希望畢業後成為教會的牧師,侍奉原來的教會。從現實的角度而言,牧者也是一份有收入的工作。但是文可風是一個公開出櫃的同志,畢業也不可能加入主流教會。放棄正職動用積蓄讀書,畢業後又不知去向,文可風也猶疑這樣是否可行,最後他決定交由上帝話事。「假如神學院會收一個同志學生,那就當作是上帝的calling吧。」

面對那道必答題「為什麼你想讀神學?」,文可風在教授面前決定表明同志身分,說明自己想在神學研究性/性別議題。由於每一個神學院學生都會有宿位,教授當下問他,如果我們收你,卻不給你宿位,你會怎辦?

憶述時他笑言覺得自己似在考港姐,心裏覺得是歧視,但是又要保持冷靜。他知道考官問題背後的意義,回答說:「我在外面做了十多年同志運動,如果要做同運,我不需要入神學院做,我報讀只是想在神學上裝備自己。」考官面面相覷,文可風成功過關。

2011年的9月8日,他四十一歲,成為神學院首個同志學生。

每天從筲箕灣來回中文大學,已經用上三小時,文可風的確沒有打算搞事。可是那一屆不知怎的有多達四個同志學生,加上幾位性小眾友善的同學,陳嘉第二年發起「酷兒團契」,文可風不可能不支持。四位同學公開出櫃,文可風笑言有同學接受不來,當晚要去「未圓湖」禱告鎮定心神。

「酷兒團契」在神學院引起的漣漪,在文可風畢業那一年看到成果。那一年的迎新活動,有同學主動提出,無論同學是否公開的性小眾,學院也不可以因為他們的身分而不給宿位。「那一刻再次感受到,原來自己的存在也會帶來改變。」

三年的神學課程,文可風也沒有白讀。神學有四大科,經學(詮釋聖經)、神學(哲學思想)、歷史、牧養(心理學)。不少同學覺得讀完神學會覺得「成地都係寶,執極都執唔完」,因為他們一直不知道聖經可以有不同詮釋。文可風就專注如何將各科緊扣性/性別議題。「基督教的確是一個禁欲的宗教,正視這個議題,解開性禁忌這個結,不止對性小眾有用,而是對所有人都有用。」

自己搞一間教會,可能嗎?

以為讀完神學會為自己找到新方向,詎料一山還有一山高。文可風的媽媽他畢業前的最後一個學期,欠下一筆債務,然後人間蒸發。當年他的財政已經十分緊拙,幸得神學院提供兩年學費,每月還給他二千元生活費,老師又讓他留宿,他才順利於2014年畢業。

落山後,面對現實和債務,文可風重回保險業的客戶服務工作,可是做了不久還是決定離職。之後卻長達十個月都找不到工作,要借貸生活。去年11月,他終於找回內部行政的老本行,開始還錢。「我相信過多一年就會見到曙光。」

在這個艱難的時刻,文可風昔日打不死的精神也派上用場。讀完神學之後,文可風對教會的看法有所不同。「即使是一間性小眾的教會,如果與其他教會一樣,會眾星期五放工好大壓力,星期六返教會唱歌,星期日開開心心放假,星期一又返工,整個模式其實沒有改變。」文可風想將自己在神學的得著,與更多人分享。可是坊間的教會一直認為傳道時講神學,會眾會聽不明白。「我讀神學只是上帝安排我先去領受,並不代表其他人不能領受。」

眼下沒有一間教會能夠提供改革的空間,文可風問自己,是否可以自己開一間教會?「我希望有一間教會,可以容納不同的性小眾,包括跨性別,甚至性工作者。」但是讀完神學就即刻開教會,「簡直是五十年一遇般罕見,我對自己沒有信心。」九十年代投身同運的時候,沒有一刻覺得自己會力有不逮;身經百戰之後,文可風反而變得躊躇。

神學院的老師的一席話,再次點醒了他:「香港這麼大,是否只有一間同志教會就能滿足所有人?為什麼你不嘗試改變?」像數花瓣的少女一樣,在開與唔開之間,文可風摘下最後一片花瓣,開立「哪達香膏教會」。

沒有人出席就解散

在台灣出書是文可風認為「搞到好大」的一件事,當日成立教會他也覺得是「搞到好大」,「不過係大鑊那種大。」他大笑。

2015年成立教會,會眾只有小貓三幾隻。教會的名稱古怪,祟拜的時間也騎呢,定在星期四晚上,因為當時正借用香港基督徒學會的地方,唯有選擇較少人租用的時間。那時,文可風似乎又跌入當年做同運的輪迴,一邊做正職,隔個星期祟拜,一個月回廣州一次做義務傳道,還要思考如何宣傳新教會。「第一、二年的時候,我很介意人數。」

直到今年第三年,在基督徒學會以月租一千元低價租到房間,可以共用大廳,本應可以將祟拜日子改回週末,卻發現會眾都想維持在星期四。他們有人返超過一間教會,也有人因為工作只能在平日返教會。這時,文可風終於回到原點,他問自己,牧養是什麼?「就算教會只有一個人,我都要牧養,幾多人來幾多人走,都是上帝的意思。」放下計較,他給自己定下一個目標,「三次沒有人出席就解散」,「只要有人有需要我都會繼續做。」

誰在做正確的事?

採訪那天,正是教會成立三周年,那天是感恩節,文可風講道時,特別提及聖女抹大拉馬利亞的故事。抹大拉瑪利亞主流教會被視為妓女,耶穌被帶往審判之時,當門徒都因為怕事而逃走,她與另外幾位婦女,卻一直留守到耶穌釘上十字架,最後見證祂復活。有關妓女的經文,其實甚少會在主流教會的講壇上出現,也較少處理女性相關的經文。

在文可風看來,教會本來要在地上建立上帝的國度,是一個先知的角色。「現在的教會害怕敍述小眾議題會令家庭會眾離開,影響奉獻收入,最後只能等社會發生現象,由下而上震動到架構,上層才會拆解,這不是失去了先知的作用嗎?」

年青一批的信徒,已經用腳表現自己的取態,就是走出去小眾教會:基恩之家、甦靈教會、哪達香膏教會,紛紛成為落腳之地。

年輕時投身同志運動,到今日在神學之中繼續性小眾的運動,每一次,文可風都走在小眾的路上。以前做同運是單打獨鬥,每一件事都是以文可風之名去做。來到今天,他會連結其他組織,加入彩虹之約,希望做大個餅。他知道自己只是傳達上帝訊息的使者,留得住會眾的不是他,是祂。

說到最後,記者問文可風,為什麼要用「哪達香膏」作為教會名稱。原來在耶穌臨去受釘十架之前,一位伯大尼婦人帶着哪達香膏找上耶穌,為他用香膏抹腳。十二門徒教訓婦人,三十個銀錢買來的香膏,不如用來周濟窮人。耶穌說,婦人是為我的喪事而來,她所做的事,你們以後去哪裡傳福音都要繼續流傳這個故事。「其實耶穌講得很清楚,大眾以為正確的事,在耶穌眼中未必是正確。一個婦人,一個小眾,她所做的事才是耶穌悅納的事。」

洗去火紅年代的烙印,磨滑昔日的稜角,隨着耳垂漸長,文可風由青靚白淨的青年,成為一個樸實的傳道人。堅持走自己的路,是文可風過盡千帆之後的領悟。