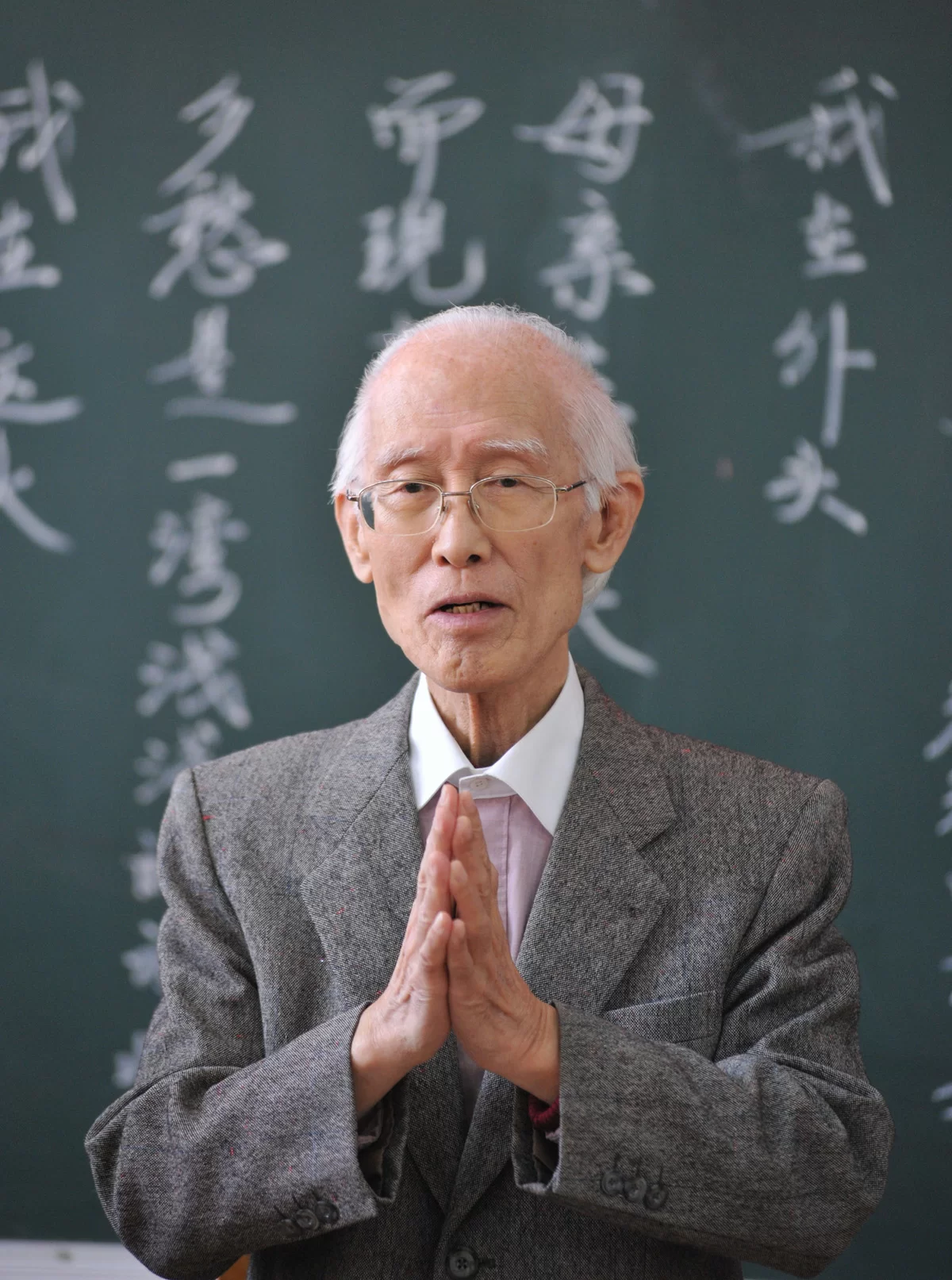

12月14日,余光中離世的消息震驚中港台。文青都在臉書分享余光中的現代詩,懷緬佳作的餘韻。在七八十年代,一個來回港台的文人,台灣文人在政治層面視他為保守派的代表人物;然而他離世後亦有傳媒封他為「詩神」。

余光中一生在中港台走過的痕跡,與文學上的貢獻,兩岸三地對他有天與地的評價,有人嫌他不夠激進,有人攻擊他太激進。或許稱余光中為「詩神」是過譽,如果用地平線的視線去懷緬他的作品,半世紀前的余光中比其他文人都走得前,而他的創作上與流行文化密不可分的關係。

⚡ 文章目錄

飄洋的人:我仍是一塊拒絕溶化的冰

今日「流行文化」的光譜越發越大,什麼電影、電視劇、流行曲和二次創作屬什麼藝術類型,不用分得那麼細,網民將潮文寫成動畫樂曲有何出奇?今天年輕人誰會想到余光中當年身處的六七十年代,希望推動較多元的文學已是極為前衛的想法。在《茱萸的孩子——余光中傳》,作者亦曾引述當時評論:「當時的保守分子嫌他太激進,激進分子嫌他太保守,都來攻擊他。」曾三度赴美余光中,默默地為中國文學起了一次又一次的革命,從文白之爭到以詩入歌,每每流露他愛國之心、思鄉之情和寂寞之苦。

第一次出國深造,余光中最大的衝擊來自大美國主義,「初臨美國,心情上的震撼很大:美國太富強,台灣太窮弱,所以總有孤魂夢遊的感覺……」,即使幾度越洋,深受外國文化影響的他一直都習慣不來美國人的熱情,也認為他們富裕的生活跟他熟悉的台灣有着強烈的對比,寫下了〈我之固體化〉——「在此地,在國際的雞尾酒裡/ 我仍是一塊拒絕溶化的冰——/ 常保持零下的冷/ 和固體的堅度。 」及後進入嬉皮士年代,余光中察覺到搖滾樂不但是流行文化,亦是社運的靈魂,讓他的詩詞有着樂曲的節奏,表達他對中國民族的愛恨——

「中國啊中國你是條辮子/商標一樣你吊在背後……」〈敲打樂〉

出名是「愛妻號」的余,思念變成他的創作動力。第二次赴美,咪咪(妻子范我存的別名)正準備為他誕下第四名女兒;等待妻女過來團聚期間,為了添一點家的感覺,他特地在公寓放了妻子和女兒照片、梵谷的向日葵、首次到訪美國時跟詩人 Robert Frost 的合照,以及劉國松的水墨抽象畫。在 2005 年接受中國媒體新聞晨報訪問時,余回應成名作〈鄉愁〉的靈感曾說到:「那時(1971 年第三次旅美後)我剛好在美國呆了兩年回到台灣,對於美國搖滾樂很是欣賞,所以有意寫一首相當整齊的詩,讓作曲的人方便譜曲。」但其實早在這之前,不難看到他的詩詞都流露着音樂感,就如寫給咪咪的〈單人床〉,「寂寞是一張單人床 /向夜的四垠無限地延伸……」

帶點外來文化回家

余光中對各種藝術創作都非常敏感,雖然出國前已是有名的詩人,但眼看美國音樂和電影成為主流,最能觸動年青一輩,甚至影響社會運動,決定調整詩風,與時並進。余光中每次回國都帶着一點點外國文化回家;首次返台,他也用文學推動那時並不討好的現代抽象畫。去美國之前,他已對西洋藝術有濃厚的興趣,並出版過《梵谷傳》的譯本。那時到愛荷華修讀藝術碩士,視野更廣闊了;回台後看到現代藝術受到排斥,銳意要加強教育工作,導賞學生欣賞畫作,「用直覺去體驗,千萬不要用理性去了解。藝術的欣賞等於生命的再體驗。」

及後再赴美國,搖滾樂紅得火熱,也正值尼克遜的冷戰年代。那時的余光中閒時最愛買書買唱片,亦學會開車了,經常在公路上聽着收音機風馳。從古典音樂「跳船」迷上流行音樂的他,熱愛貓王、披頭四和 Beach Boys;當年第一次參加的流行音樂會是 Judy Collins 的個唱,看到現場熱情的年輕樂迷後,覺得與冷清的文學發布會實在太大反差,於是決定把握時代節奏,以詩入歌。那時的台灣文壇推崇保留傳統,「詩與歌必須分家」,余光中唱着反調的同時,慢慢吸引不少樂手將其詩詞編寫成曲,如楊弦改編的〈白玉苦瓜〉,最終更推出了《中國現代民歌集》。新的思想難免惹來抨擊,歌集推出後隨即在報紙出現題為「民歌不是這樣的」的文章,署名「胡紅波」,批評歌集內的完全沒有「民謠風」,指余胡亂將英文的 “Ballad” 翻譯成「民歌」,是外國勢力入侵。這討論除了掀起一番爭論之餘,為七十年代末的民歌風潮揭開序幕,余光中可說是台灣民歌的推動者之一。在網絡大混戰的年代回看余光中的作品,就如拾起時代軌跡的碎片,到今天仍然擲地有聲。

「用蒂用根索她的恩液/苦心的悲慈苦苦哺出/不幸呢還是大幸這嬰孩/鍾整個大陸的愛在一隻苦瓜」〈白玉苦瓜〉節錄