許鞍華的紀錄片《詩》用樸實無華的鏡頭拍攝多位香港詩人,在黃燦然眼中,許鞍華拍這部紀錄片,就像手執聚光燈,於漆黑的廣場上聚焦角落一棵小樹下的幾株青草,「但是在聚焦的時候,看到這些青草是很有生命力,很美的。你不知道它們在這麼荒涼的地方,平時也沒有人注意到它怎麼生長。」這不僅僅是鏡頭裏的幾個香港詩人。黃燦然說,是香港詩受到聚焦。那代表着香港幾代詩人的努力。

當許鞍華讓香港詩走進大眾

在文化中心大劇院舉行《詩》首映,為香港國際電影節的開幕電影。首映禮後的早晨,雨粉飄零,與黃燦然在將軍澳海傍訪談,疏落清冷,坐下來聊聊香港詩,比起堂皇喧鬧的開幕式更有漫談的餘裕。

從《詩》紀錄片說起,黃燦然坦言接受拍攝,只因他覺得導演許鞍華很有意思。他說,偏偏是這樣一位有名氣的資深導演,到了這麼大的年紀,卻專注於詩這種小眾的題材。詩人自知,詩的性質注定不是很廣泛,不像流行小說,更難比電影,「像許鞍華拍的電影,票房很厲害,她一去到洞背村,個個都看過她不知多少套電影。我即使住在洞背村,鄰居認識我,都未必讀過我的詩。」

但他對拍攝香港詩的電影並無徒然交付期望。他說,對於詩很堅定,近乎一種信仰,但不會期望太多。

昔日他二十多歲,還在工廠打工,剛學了幾個月英文,就一股勁去跑幾場國際電影節放映。現在成為鏡頭下的主角之一,他說,出席開幕式是很有趣,但並無任何大場面的準備,「對我們來說,不會幫助詩集銷量好一點。詩人呢,注定讀者很少,出大場面對我們一點好處都沒有,因為沒人讀你這些詩,也不是買了書就能讀。即使詩人都不會隨便喜歡上一個詩人。」

他說來豁然自適,比起個人感受,感覺到現場來自詩圈、文化圈的觀眾反應很熱烈,他更希望正式公映時,這些熱情能夠擴散到文化圈之外的普通觀眾,有不錯的票房收入,這樣才是最重要。「因為這不是幾個香港詩人,而是香港詩出現在很正式的開幕禮,被人聚焦。那是代表香港幾代人的努力,令到普通人或文化界也好,或者詩人周圍的朋友,可能對他們(詩人)稍為另眼相看,抬高一下眼光去看整個香港詩。」

他想,假如有這樣的效果,這套電影已經很成功。畢竟回到現實,香港詩人的生存空間從來都微乎其微,幾乎永遠在大眾視線以外的一隅,如角落一株矮小的草。

狹小的空間 漫長的堅持

以小草為喻,其實是黃燦然的說話。「許鞍華拍這個題材(香港詩),就好像她有一個聚光燈,在黑暗的廣場,聚焦角落一棵小樹下面的幾棵青草。但是在聚焦的時候,看到這些青草是很有生命力,很美的。你不知道它們在這麼荒涼的地方,平時也沒有人注意到它怎麼生長。」

詩,這本來如此認真、美好的東西,卻不足以向大眾推廣,一直叫黃燦然感慨萬千,「除非整個文化非常之好,詩人才會真正獲得肯定、尊敬,他們的生存和生活空間可能會大大的改善,有更多時間寫詩。為了謀生,或者受到家庭、朋友同事的壓力,有時連起碼的生存空間都沒有。」

詩人好慘㗎。黃燦然說時瞪一瞪眼睛。他數數上世紀同代的詩人,像飲江、鄧阿藍,包括他自己,都是低層工人。他笑着自況,我們詩人每個人都好窮。在《詩》裏,黃燦然與許鞍華聊到生計與居住環境時,齒縫間吐出一句「經濟流亡」,訕笑自己有別於過去人們因政治流亡逃離中國,反過來因生計而揮別香港,移居深圳洞背村,引得哄堂大笑。

過去在香港生活,黃燦然長年在報館當新聞翻譯,又為餬口兼寫專欄,薪水不高,時間精神卻削掉大半。「如果比較好的環境是,報紙雜誌讓詩人談談文學、詩,講一些他們喜歡的東西。譬如說以前馬家輝編《明報》(副刊)的時候,會約稿發表一些詩。」如今黃燦然在內地,房子清簡,書稿堆疊有致,在案頭做着純粹的文學翻譯,一個月寫幾篇稿,維持基本生活。他身穿的長褲,破了洞,又找人軋軋轉縫補,如此度過流水歲月。

「詩人為了寫詩,付出的東西比一般人多很多。」黃燦然指,假如從事其他職業,真有才能的話便能展示成績,相應改善個人生活。「但是詩人寫得不好,慘了。如果你堅持寫詩,要寫好詩,真的要一生的堅持。沒辦法,因為它沒有一種鼓勵。」筆耕大半生的他一笑置之。「希望每一個詩人都會有更好的生存方法。 我們都已經這樣過來了,沒所謂。」

黃燦然回想,上世紀九十年代,連自己是寫詩的人,都覺得很難開口,「我不知道現在怎樣。最好能夠生活在一個時代是,你說自己是一個詩人時,不用說很驕傲,但也不需要很自卑。」

看見年輕詩人 本土詩新希望

那晚《詩》的開幕禮上,黃燦然頭戴深灰色鴨舌帽,一身灰沉便裝。詩人的瘦削身影站在大劇院舞台,致辭時他說,希望廿幾、三十歲香港詩人的前途會更好,希望詩人有更多機會發表說話、談文學,有更多詩的空間和可能性。在短促的發言時間,寥寥數句,黃燦然選擇把許鞍華的聚光燈,轉到年輕一代的香港詩人。

「如果這個電影(《詩》)可以帶來一些積極、好的方面,我希望能夠給下一代。因為他們需要一些更加好的環境,多一些時間、空間,去寫一首詩。」曾經為《明報》 及《字花》編詩選,黃燦然讀到不少新銳詩人的作品,帶給他新的希望——希望來一點本土詩的變革。

追溯本土詩浪潮,在上世紀六、七○年代現代主義詩藝盛行的時代,黃燦然認為本土詩傳統的形成,其抵抗力着實不得了,蘊含詩人的堅持和自我意識。「但是,當寫到一定程度的本土詩,好像某種壓力,如果你不寫本土詩,就不算香港詩人,或者不覺得親近。當它形成一定的傳統之後,傳統變成壓力。因為這是本土的東西,你用的語言,或一定要尊敬前面幾個寫本土詩的人,這樣就形成慣性,慣性就變成限制。有些詩人根本不喜歡本土詩。作為本土人不喜歡本土詩,可以嗎?不可以。因為在這種壓力之下,沒有機會發表,評委不會選你的作品,你的同行又覺得這些詩是什麼。這種空氣形成一定程度時,它肯定會反彈。本土詩已經有些難以為繼的感覺,我希望有些年輕人是反本土詩的,有種反抗的精神。我唔鍾意本土詩,得未呀?」

黃燦然說到的這點反抗精神,來自創作本質,也是由這個壓抑的本土所激發。

「本土詩還有一個問題,是意識形態。它比較溫柔敦厚,每個人都像好父親,熱愛我香港的城市景觀、舊事物,好像香港是中國最好的社會。可能老一輩有些人有這樣的感覺。但這種變成了意識形態,表示什麼?政治正確嘛。那你就扭曲了真正的香港。但香港是很壓抑的。年輕人是很不舒服的,沒有出路,很不滿,通過很強大的節奏,而不是敘述,不用說清楚,我就是不喜歡,寫出很有爆炸力、憤怒的詩句,但不是謾罵、發洩,而是通過一種語言的力度發揮出來。」他的話連續不斷,說得激動,是不甘,還是對本土詩愛之深責之切。

「如果這一代詩人有比較好的視野和表達力,他們反過來可以將本土的詩提得很高,本土詩可以經歷一點點變革,然後又匯合。這些東西都很容易變成保守派㗎,但不斷互相衝擊之後,詩人的思維不斷變化,本土的傳統就愈來愈豐富。」他笑言,否則來個ChatGPT都可以寫很漂亮的「本土詩」。

期望變革與衝擊,黃燦然說,詩人的熱情是每一個時代都一樣。「如果我作為比較老一輩的詩人,現在好像可以講這種話了。我見到有真正的好的年輕人,而不是那些遵循用規則來寫詩的人,我當然很開心。」

無論是在詩作坊或文學比賽評委,他都希望支持這些年輕詩人,讓他們更好發揮自己的才能。「香港的詩不容易欣賞,因為它的本土性,尤其是廣東話。一個人用普通話來讀香港的詩,經常讀不出那回事。我在浸會大學詩作坊,鼓勵學生用廣東話讀詩,因為廣東話好聽。有個別的大陸學生可以欣賞廣東話幾靚。也有些年輕人,寫得很本土,但表現手法不同,有跳躍、抽象,不只是寫實。這批年輕詩人出現的時間不算很長,但水準肯定已經超過以前,個別的作品整體水準已經超過本土詩原來的水準。」上一代人或同代人不再寫詩,他不會因而孤單,倒認為對年輕人是好事,「那就留給他們(年輕人)更好的空間囉,哈哈!」

真正寫詩的詩人

如今香港詩人就算受得住經濟生活壓力,有時還要面對龐大的政治社會氣候。這幾年間世態多端,近來黃燦然最大的感悟是,文學是最不容易被洗腦的,尤其詩歌。

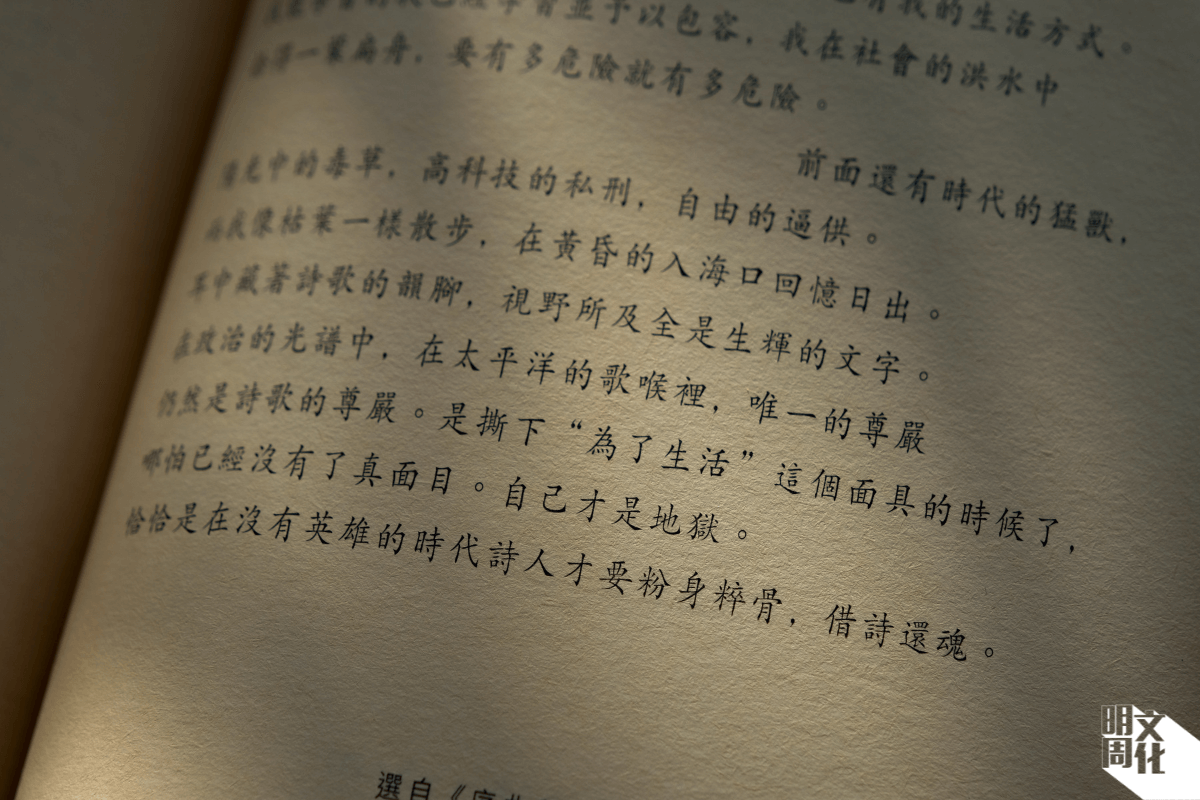

「因為詩人、作家是很獨立的。寫作是一個作家針對一個讀者,讀者一加二加三加萬個都可以,但真正針對是一對一。意識形態,甚至哲學或宗教,一套思想可以影響所有人,要所有人遵守,包括現在的政治正確也好。惟有文學不接受。這是文學、詩最寶貴的。如果我們守住了,堅強地覺得我們做什麼、多寫一首好詩,都是很有意義的,我們對這個外部世界的衝擊,會有一種信念去抵抗外部的侵蝕、傷害,無論經濟及其他方面、社會上。」當出版審查不可避免,他認為,要不就推遲出版,或者就徹底完全不出版。黃燦然在紀錄片中直言不諱,自己寫下不少詩作都沒有發表,作者死後再出版就奈你唔何。

活到花甲年歲,黃燦然兀傲自持,灑脫通達,他說,一個詩人除非很保守固執,否則其語言和心靈是會生長,「所謂生長,有一種帶着自我意識的培養。如果一個人自我意識比較強,知道自己應該怎樣保護心靈的生長,同時外部世界不斷變化、撞擊,幾乎每一首詩都有變化。我經常說,作為一個詩人,其實他是專注於詩,盡量少受外界的干擾,盡量去減少世俗對自己的侵害或干擾。這個時候,詩人他做的是什麼?是向上。」

從紀實影像的生活日常,回歸詩作及詩歌評論的眼光,以至言行間流露對詩的追求,黃燦然活出了一個純粹的詩人生命。「如果純粹講詩,根本真正寫詩的詩人不會理會外部,關注的是能不能寫出好詩,有沒有寫出好詩,怎樣寫下一首詩。」