在戀愛或親子關係當中,有時候,我們總是以「愛」為名,忍不住想要控制對方,甚至想知曉對方的一切生活細節,這本書告訴我們,真正驅動這些行為的,不是「愛」,是心底的「不安全感」。

每個人心中,都有一個難以填補的「黑洞」。

那個「黑洞」,名叫「不安全感」。

透過生活化的例子,此書剖析「不安全感」如何在不知不覺間影響我們,以及怎樣才能重建安全感。物理學家霍金曾説,黑洞可能沒有想像中可怕,物質或能從黑洞中逃出來,通往另外一個宇宙。那麼,心中的那個「黑洞」,若有天衝破了,又不知會瞧見怎樣的世界?

焦慮可以讓人「上癮」

愛打「奪命追魂call」的戀人、時刻關注孩子行蹤的父母、努力尋求上司認可的人……這些行為,是否非常熟悉?抑或是,你就是這樣的人?作為諮商心理師的作者周慕姿説,若你時常在關係中感到不安,未必與對方做的事有關,而是跟自己有關。

她認為,這些焦慮不安的情緒,往往來自過往的經驗及對於自我的解讀,卻非每個人能意識到。書中引述美國知名家庭系統理論學者包溫 (Murray Bowen) 的説法,當在關係中出現焦慮情緒時,人很容易會去尋找可以怪罪的對象,甚至把問題投射在某個人身上,因而令雙方陷入衝突。

周慕姿在書中指出,因為自身的焦慮,而忍不住想要控制對方,其實是一種「上癮行為」。

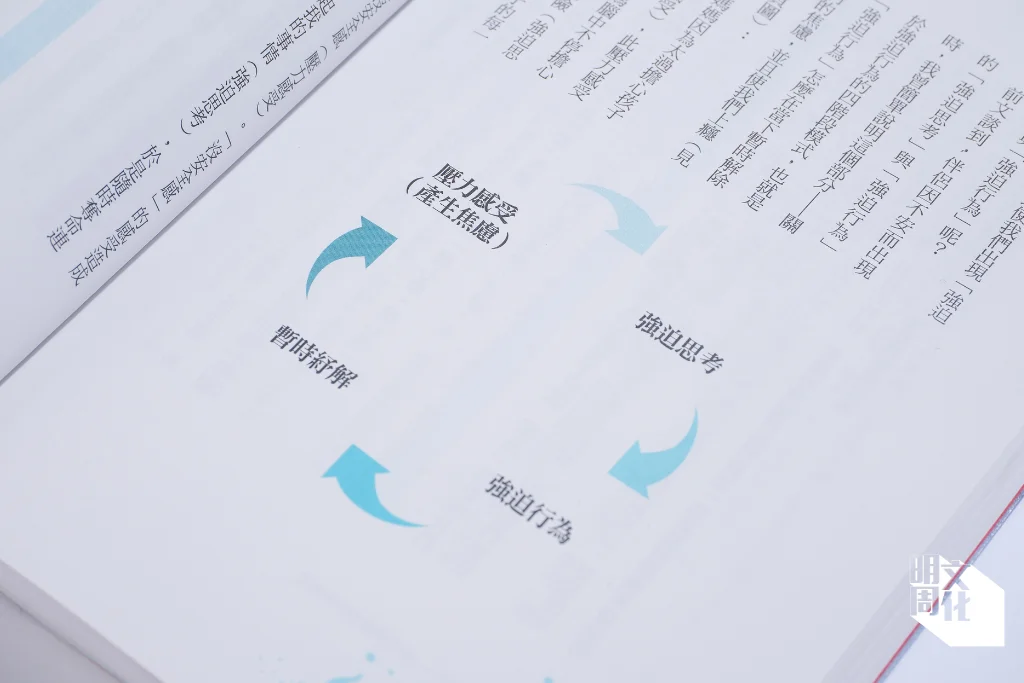

四個階段 無限「輪迴」

這個説法,來自約翰霍普金斯大學精神病學會主席保羅.麥休(Paul McHugh)提出的「強迫行為的四階段模式」:一、產生焦慮;二、引發「強迫思考」;三、引發「強迫行為」;四、獲得舒緩——只屬暫時。四階段周而復始,到頭來,我們只是跌進焦慮的「黑洞」裏,無限「輪迴」。

書中以「奪命追魂call」為例,指出當一方對另一方沒安全感,就會因焦慮而墮入「強迫思考」模式,不停懷疑對方,最終忍不住做出「強迫行為」,狂打「奪命追魂call」,為的只是可以暫時緩解不安。

周慕姿説,我們記住了對方接電話所帶來的安撫感覺,每當焦慮一出現,就再度使用這樣的方式去緩解焦慮。這個「焦慮上升 → 緩解」的過程,如同吸毒上癮,日子久了,就會需要愈來愈大的毒品劑量,才能勉強緩解焦慮。

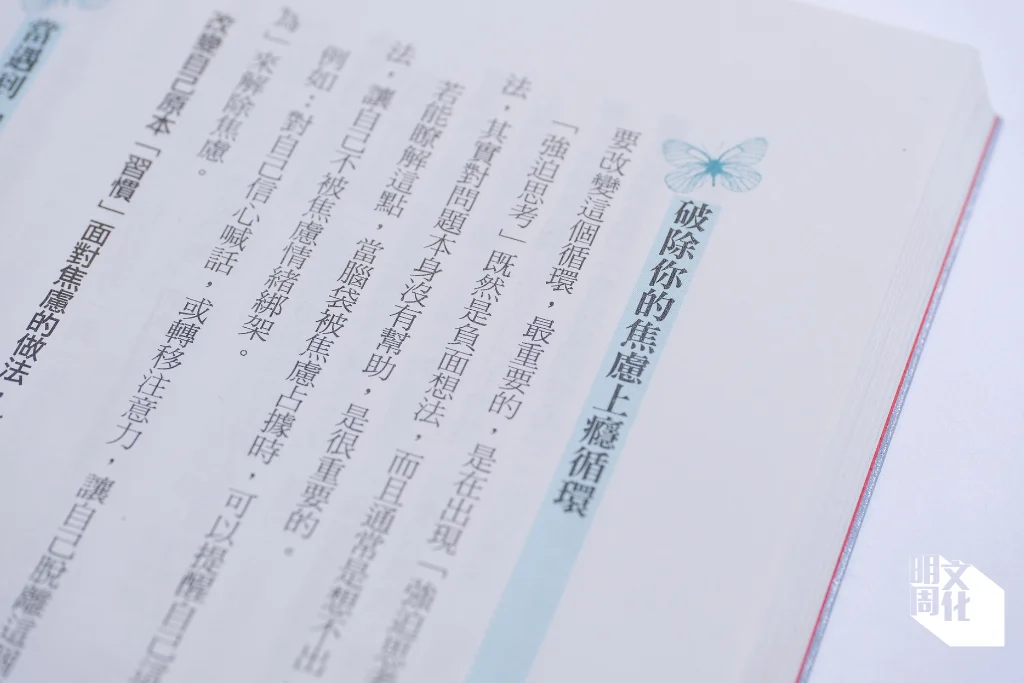

「未知」是焦慮的原材料

她解釋,「強迫行為」製造了一種錯覺,讓我們以為情況可以掌控。「上癮」背後,是因為這些行為給我們一種感受:「我知道這樣做不好,但這可以暫時讓我感覺比較好。」這反而讓我們忽略問題的根本,讓我們一再墮入循環之中,無法自拔。

在上述的例子裏,這對情侶的一方,最需要的並不是保證對方能迅速回覆電話,而是相信對方深愛和不會背叛自己。糾纏在焦慮之中,只會讓事情停留於表面,到最後逐漸把雙方的精神和愛意消磨殆盡。

究竟如何才能從深淵中拯救自己?周慕姿説,我們必須改變我們面對焦慮的習慣和方式。她提到「恐怖箱」的遊戲。這個遊戲玩法如下:一個箱子,不知藏着甚麼東西,玩家卻要伸手進去探索,結果很多人被嚇到半死不活。

箱子裏的東西未必可怕,最可怕的,是那份「未知」。

她說,「恐怖箱」正好説明人類的焦慮從何而來,「未知」就是引發焦慮的元素。我們總是想掌握「未知」,比如説,想知道伴侶的行程、要掌握孩子的行蹤、希望了解老闆怎樣看自己……好讓我們避開免不幸,不過,一個人其實沒有任何辦法,可以控制一切的「未知」。

找出自己的「可控範圍」

若然我們只把目光放在那些不可控的事情上,就會將恐懼放大,令自己跌入不理性的思考迴圈,周慕姿建議,把力量放在自己可以控制的事情上,嘗試訓練自己面對困難的能力,主動去做一些事情改變現狀,同時也需要相信,自己有足夠資源去應付問題。

除了如何安撫焦慮情緒,書中亦探討我們該如何覺察情緒,好好設立情緒界限,練習在各式各樣的關係中,成為更好的自己。周慕姿於二〇一七年出版暢銷書《情緒勒索》一書而為人所知,《關係黑洞》是她的第二本著作,出版至今,有些讀者反映,書中的方法看來過分簡單,遺憾沒有從中學到更艱深的東西,但她卻樂於聽到這樣的反饋。

「其實療癒自己的方法並不難,只是在執行的時候,要願意相信、鼓勵並放過自己,這才是最難的……那個化解所有困難的神奇仙女棒,都不是在困難的方法或是別人身上,而是我們自己就能做得到的事。」她如此寫道。

《關係黑洞:「不安全感」如何宰制我們的人生,如何突圍?》

作者:周慕姿

出版社:寶瓶文化

定價:港幣$133

— — —

作者簡介:周慕姿,台灣諮商心理師,二〇一七年以《情緒勒索》一書成名,另著有《關係黑洞》、《他們都說妳應該》、《過度努力》及《羞辱創傷》。她亦有主持Podcast及Youtube頻道《周慕姿放心說》,同時也是民謠金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」的主唱。