早春三月,櫻花開得燦爛,樹下卻難得沒有擠擁的賞花人潮;入夜之後,寧靜的城市上空,是滿天星斗;破曉時分,太陽從海邊緩緩升起,為碧海藍天染上一抺紅。

如此美景,旅人罕至,連人的氣息也不多。遠道而來的香港攝影師Johnny,被眼前景色震撼,心情是前所未有的沉重、複雜——因為他身處之地,是日本福島。「成日有人話香港是死城,真的去到了福島那裏,你就不會覺得世界上任何地方是死城。」

Johnny熱衷廢墟攝影,八年前與拍檔Eric成立「空城記」專頁,深入本地、海外大大小小廢墟,嘗試在時間遺留的碎片中,窺看前人的生活點滴與社會變遷。「我們在廢墟探索時,不是單純拍照,會想多一層,當年在建築物的那些人那些事是怎樣的呢?這樣才會令整個旅程有意義,不會浪費。」他曾任文字及攝影記者,拍攝風格平實、沉穩,安靜的畫面無聲地說故事。

「三.一一」東日本大地震及核事故距今已有十二年,Johnny今年三月前往福島拍攝之時,那時尚未發生核污水排放爭議。他於二○一九年首訪福島,原計劃二一年「三.一一」十周年再訪,因疫情而延至今年才能成行。

儘管重災區雙葉町、大熊町等大部分地區,已在二○二○年解封,連接東京都與福島縣的JR常盤線也同步恢復通車,但災區復興進展仍然緩慢,「我預計到會很冷清、很靜,但那種靜比我想像中更加靜,可以說是寂寥,好像去了《Silent Hill》(編按:同名恐怖遊戲及電影)。」

街上無車也無人,電線亂纏,民房東歪西倒,只有紅綠燈正常運作,一枝又一枝佇立在十字路口,對着空氣轉動不停。Johnny踏着單車遊覽四周,坦言感到恐佈,像置身未日電影場景。

建築物保留得愈完整,人留下的痕跡也愈多。學校、醫院是少數沒有倒塌的建築物,時空彷彿靜止在災難發生的那一瞬間。

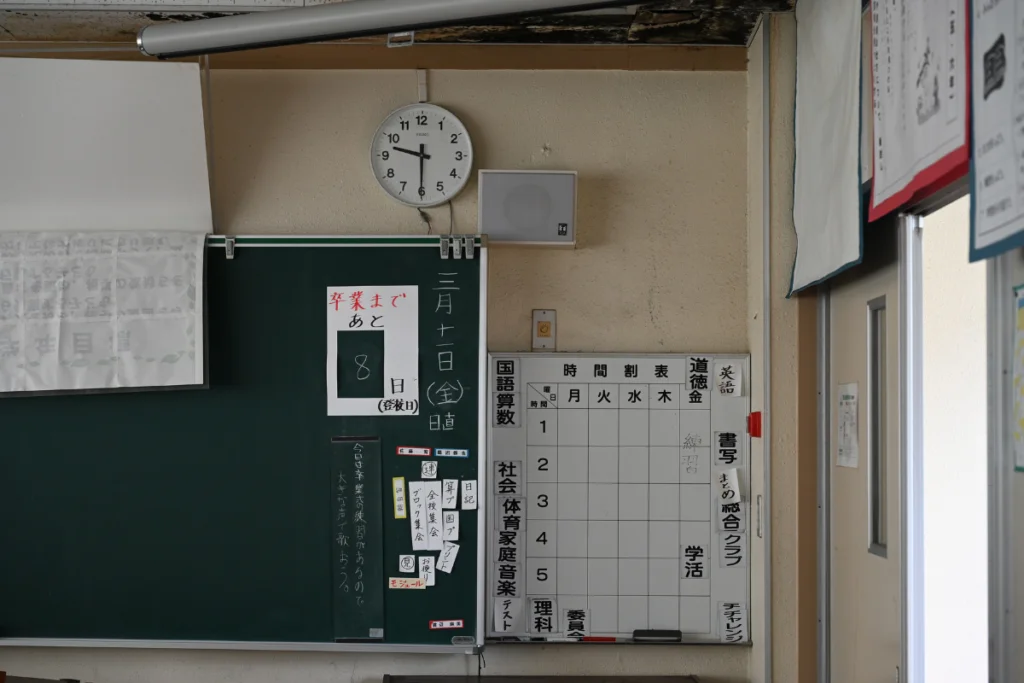

Johnny仔細地參觀了一間小學,種種情景令他難以忘懷。學校位於山上,遠離海邊,因此結構完好,惟室內較為凌亂,「好像學生剛好放學,或是剛好準備打掃課室的感覺。」他說,或許學生撤離時,以為地震後一天、兩天,最遲一星期就可以回到學校,至少可以取回個人物品;他又留意到,黑板上除了寫着「三月十一日」,也寫了畢業禮倒數八日,「連我們都感到這麼心酸,如果他們抱着一個希望是在兩、三日之後回來,但原來一隔就十二年,他們的感覺是怎樣呢?我都想像不了。」

整個福島旅行最震撼、痛心的一幕,是他在大熊町一間醫院看到的。那是一間大型精神病院,地震、海嘯後變成臨時收容所給災民暫避。可是,不足二十四小時內,他們便要因鄰近的核電廠事故,再次緊急撤離。當他看到地上盡是一張張亂成一團的白色被鋪,彷彿目睹了當時災民落荒而逃的混亂情形;他不由放下相機,情緒不安得要深呼吸。「我那一刻真的好想哭,最心酸是,他們連回來收拾東西的機會也沒有,就要被逼去另一個地方,繼續生活。」

回港之後,他仍不斷思索福島的所見所聞。但同時間,福島各處工程密鑼緊鼓,像他旅程中拍過的一間圖書館,現在已經被拆卸。倖存的福島人民,身上是背負難以磨滅的傷痛,同時又要繼續生活,重建家園。重建城市難,重建人的信心更難。

如今,福島再次成為國際焦點。作為少數在疫情後赴福島實地拍攝的香港攝影師,他說:「我想讓人知道,核災的確是很可怕的,既然都發生了,人們也很努力地重建,我們會不會也可以給他們多一點支持、理解呢?」

Profile

Johnny Li,九十後攝影師,新聞系出身,曾任文紙及攝影記者。與Eric Liu成立廢墟攝影專頁「空城記」,並於今年出版攝影文集《空城記——我城廢墟遊記》,收錄了九個本地廢墟,以及兩大核災區:切爾諾貝爾與福島。