團隊軍師:袁國勇 港大醫學院微生學系講座教授

任務:率領港大微生學系團隊偵查病毒源頭

地點:瑪麗醫院行政大樓辦公室

辦公室內,袁國勇把飯盒底的飯扒光,旋開水瓶倒一點到飯盒裏,晃兩晃,把飯盒裏所有的油星一口喝掉;坐在他面前的數名初級醫生,亦把手上的三文治吃完,喝着咖啡抖擻精神。

他着同事把房間的燈關掉,再拉下窗簾,一室燈火通明頓變昏暗,然後說:「你們隨時可以開波!」病人的X光底片投影於牆上,數名初級醫生逐一以英語講述處理中的病人個案,急口令般快而清晰,袁國勇邊看邊聽,還拿着A4紙資料捧讀着,間或回應,「我可以看看肺部情況?左邊可能有少少感染」、「病人仍有發燒?處理要小心……」

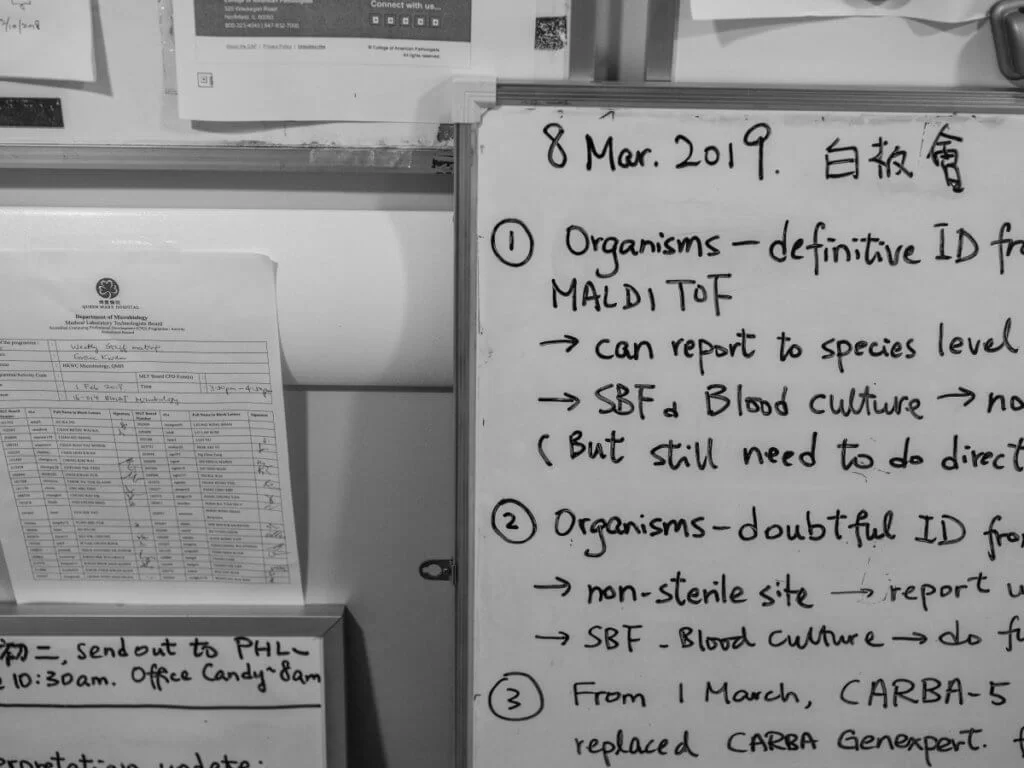

這午飯聚會(lunch meeting),十七年來風雨不改,除討論病人情況,也有教學環節,他先給一個題目,大家在翌日準備好資料,再用白板寫畫講解一次,席間許多艱深的醫學用語,旁人聽來一頭霧水,但醫生們卻聽得津津有味。他不止教授硬資料,間中亦會分享醫生應有操守,「不論你是貧或富,只要你生病就會入來,我們對病人很公平」、「研究是追求真相,遠離真相很危險。」

袁國勇團隊吃不吃魚生?

袁國勇每天帶飯上班,菜多肉少。他經常勸喻公眾不要吃魚生,指其細菌含量如糞便般多,及建議把生果淥一淥才吃,看似語出驚人,危言聳聽,他自己則深信不疑,而且身體力行。「我不覺得我特別乾淨—但危險嘛,我乜都煲過先。」記者問過一些團隊成員,無人正面回應會否如教授一樣不吃魚生,卻說對其言行一致佩服不已,他自己卻大聲「申冤」:「大佬,他們吃魚生,我點敢過問?」談話間,他向記者問及現在傳媒的採訪自由,然後說,「黃任匡(屯門醫院醫生)透露,現在醫生要上國情班,從醫管局開始,拉隊上大陸,講祖國如何繁榮進步, 遲一點可能燒埋來。」

他雖不為官,民望卻甚高。一次,皇仁舊生會的何鴻燊天文觀測站舉行開幕禮,他與高永文兩位舊生均有出席,同場暢談當年辦天文學會點滴,不過,一眾港聞記者卻留到最後,只為追訪他對香港引入海外醫生、及大灣區計劃鼓勵香港醫生到內地執業的看法。

早前麻疹個案急增,他亦獲邀到記者會講解麻疹情況,起初不必動員團隊展開偵查,未幾事態發展有變,他再臨危受命,隨即與團隊出發到機場進行調查,給當局提供建議。

偵破沙士病毒由兩個問題開始

袁國勇及他的團隊,最早發現冠狀病毒是沙士元兇,比美國的傳染病防治中心(CDC)快上半天。在短時間內得到結論,秘訣何在?「當時沙士,有另外的醫生就犯了頗嚴重的錯誤,他們種到一個病毒,說那是引起沙士的病毒,其實當時我們已經找到沙士病毒,但我們未出聲,因為我未證實得到。」

搜證之於偵查,無論是罪案或病毒,同樣重要。「在冬天,病人往往同時帶有其他病毒,例如副黏液病毒,即使在沙士病人找到副黏液病毒,是否副黏液病毒令他們感染沙士,導致病人肺部出現嚴重感染?兩者可以完全沒有關係,那還有沒有其他方法可以證實?」

一天,他問團隊裏的孔繁毅醫生:「你覺得有什麼野味有機會傳染?」孔繁毅靈機一動,答:「果子狸。」

接着,病毒學家管軼和鄭伯健教授便到深圳的野生動物市場,果然在果子狸身上找到與人類基因排序有99.8%相似的沙士冠狀病毒。由此可以推斷果子狸就是中間的動物宿主,將病毒傳播擴大,然後出現基因突變,再傳染人類。

隨後,他再和團隊討論,「有什麼是會飛的哺乳類動物?」團隊答:「蝙蝠!」沙士事件的一年半後(2005至2006年之間),他們在中華菊頭蝠身上找到沙士冠狀病毒。

「終於,一系列的發現證明,多數沙士冠狀病毒源頭來自蝙蝠,病毒流入野生動物市場,進入果子狸體內,再由果子狸將病毒的數量大幅增加,基因排序改變,導致它能夠傳染人類。」

他曾形容醫生有如福爾摩斯,任務就是解決新發性傳染病或抗藥性問題。每當腦海浮現新想法,急性子的他就會致電徒弟傾談,儘管有時是半夜三更。「一諗起,你唔傾,可能會唔記得咗,或熱情會減退,諗法就會無咗。」由於他不停「催迫」,團隊的研究結果總是超額完成,自2003年開始,團隊共發現逾六十種全新的病毒,全部以香港大學命名。

不過,他亦曾被質疑找出病毒對公共衞生沒什麼影響,連帶讓他擔心研究撥款也會被抽起。2011到2012年間,沙地阿拉伯發現中東呼吸道綜合症,一位名叫Ron Fouchier的教授在《新英倫醫學雜誌》發表文獻,指該病毒與團隊在2007年發表香港大學四型和五型蝙蝠冠狀病毒最為接近。「我立刻將文獻呈交政府,告訴他們,我們早在五年前找到答案。」

眼耳鼻喉皮膚多人爭 微生物無人問津

真相和答案,袁國勇畢生孜孜不倦地追求。年過六十,每天仍是最早上班和最遲下班的一員。但是,這些真相和他所在乎的、在顯微鏡下才看得見的病毒與細菌,即使證實存在,也彷彿難以叫一般人相信。毋庸諱言,一般人忽略看不見的東西,連帶微生學專科的相關工作亦受到忽視。「而家成日都講,眼科、耳鼻喉科、X光,同埋皮膚科,最多醫生爭去做,呢啲係市場的力量,我們做的工作不賺錢,得到的尊重都好少,沒什麼人想做。」

1981年港大醫學院畢業後,他在瑪麗醫院當實習醫生,後獲知聯合醫院不夠醫生而急症室快要關閉,一心想着,當醫生本來就是為了幫助有需要的人,於是義不容辭,轉往聯合醫院工作,主要從事外科,一做便做了七年。後來考慮到自己性格更適合做研究,便應徵瑪麗醫院臨牀微生學醫生一職。

當時他的媽媽問:「微生學醫生或傳染病學是什麼來的,是醫腎、醫肺,還是醫心臟?」他解釋,傳染病係人類唯一一種病,涉及兩種生命個體嘅互動:人和微生物。沒有微生物,是不會有傳染病,所以要認識人,也要知道微生物,需要跨學科的知識。聽完他的解釋,難以想像他的媽媽會給他一個什麼表情來回應。

「好多人不明白,我媽媽只是其中一個。我要介紹自己時,就說我是做傳染病的,那些病毒呀細菌呀,甚至真菌和寄生蟲,都關我事。」

可能是全香港最危險的地方

他帶記者前往微生學系的三級生物安全實驗室外參觀,裏面存有沙士、MERS、寨卡、H5N1,H5N9等病毒,實驗室非職員不得內進,室內負氣壓達75–80度,空氣只會向內走,排放出外前,必先經過過濾。他叮囑記者別透露實驗室的位置,「曾有記者在巴黎巴斯德研究中心拿着一樽炭疽桿菌拍照,這舉動要話俾人知,最機密的地方,外人可以涉足。」

實際工作,是否真的要接觸所有污糟邋遢的東西?「其實好安全,因為實驗室裏面,危險的東西全部都在安全櫃,我們還會有保護衣、口罩等幫助。」

他續說:「其實2003年沙士,初時我們不知道那麼危險,去看沙士病人,都只戴上口罩,摸完病人,用酒精搓手,或者洗一洗手,我們之後沒有感染,所以一些最普通的感染控制方法,其實是最重要的,未必要著到好似太空人咁樣。」

不見棺材不流眼淚

他說,在2003年沙士之前,不論醫生、護士或者醫科學生,每當走近一個肺炎病人身旁,總是不戴口罩,檢查病人之後,甚至不洗手。「當年為何發生咁大件事,因為大部分醫生護士,沒有尊重感染控制。他們可能認為,強調感染控制的其他醫生護士,又唔識睇病,又唔識照顧病人,他們講嘢,點解要聽喎。後來沙士爆發,大家恍然大悟,知道那不是講玩的,是會死人的,結果我們失去了八位醫護人員。」

他一如平日講課,有條不紊地解說下去。「其實所有疫苗或者感染控制的問題,都是同一道理,正如我們中國人說的,不見棺材不流眼淚,意思是什麼呢?我想問:為什麼現在大家反對麻疹疫苗,又反對百日咳疫苗,好像什麼疫苗也反對?因為他們沒見過死,但當你見過病人死得幾慘,那些BB死得幾慘,你的想法就會不同了。」

「甚至好多醫生都選擇不注射季節性流感疫苗,認為情況不是那麼差,打完又會不舒服或者精神不振,為什麼呢?因為他們沒有死亡。死亡的,只是一些老人家或長期病患者。但是,當醫生和護士都選擇不接受注射時,你叫市民打,當然困難。問題是,一旦醫生病了,傳染給病人,後果就會非常嚴重。」

資深醫生時間錯配 苦了前線

平日下午,袁國勇習慣和醫生一起到病房診症,近年擔任較多公職,需要抽時間應付那些馬拉松式的密集會議。「梁栢賢(醫管局行政總裁)是個不可多得的領袖,連Bloomberg的health care index都顯示,香港的醫療體系很好,能用最少錢醫最多的病人,但醫管局的開會文化真的要改,每次四個小時,其實可先收電郵,讀完資料給意見,真的要開會就不應超過一個小時。想想,十多個顧問,十多個護士,還有十多個實驗室人員,大家坐四個小時,好大浪費!大家應把時間用來做更多前線工作。而且這些會議,談政策,往往愈談愈不得要領,當有一個人提出一個好意見,總有其他同級不開心,提出好多理由反對,這樣無疑更費時失事。」

他指,目前醫護人員的工作量很高,最高層的醫生,每天花八、九成時間處理行政工作,很少診症,根本不能了解前線那種辛苦的現況,而且一些複雜的病情,肯定需要更資深的醫生去做診斷。

醫院爆煲問題非始於今日

他分析,由於香港實行開放式經濟,經濟好景時,用於醫療的經費相對較多,相反,經濟不景時,例如2003年,醫療經費就會減少,醫科學生減收,護士學校關閉,醫院停建,減聘醫生護士,當年的縮減,正正是導致今天醫院人手難以負荷、面臨「爆煲」的原因。

「不少醫生或護士進入公立醫院工作,都只預計自己待在醫管局六至十年,取得專業資格,便會出去私人執業,所以開頭捱得好辛苦,也沒人會出聲,因為反正之後都會離開。但有一部分醫生真的想幫助窮困的人,他們在這四五年間,發現工作量愈來愈大,生活和工作已無法取得平衡。我們可看看入院率,那是在2015年開始攀升的,為什麼?因為1950年代進入嬰兒潮時期出生的人,踏入了六十五歲,他們到急症室和入院的機會增加了,加上貧富懸殊嚴重,釀成了現在的困局。」

他指,醫院「爆煲」情況嚴重,甚或引致政府管治危機。他呼籲政府今年增加的5億撥款,必須善用,特別是衞生署目前只能為七分一人口注射季節性流感疫苗,用量低,變相無法解決根本問題,其實應該針對兒童、長者、長期病患者和照顧者,加強提供注射疫苗服務,「因為年輕的,病完很快復元,但這些高風險人士受到感染,病情可以十分嚴重。」

他建議醫管局可以讓醫生授權急症室的護士,為輪候中的長者和長期病患者,先進行快速測試,「病人喉嚨吐一啖口水,即刻拿給我們檢驗,便好快知道有沒有流感。」此外,他亦建議讓醫生授權護士進行抽血檢驗和照肺部X光,一來病人不用白等幾小時,二來可以讓急症室醫生按報告作出診斷,決定哪些病人需要入院,加快醫治時間,紓緩病房緊張壓力。「我們已經建議過,但無人聽,大家覺得不要緊,但這情況難道仍然不要緊嗎?即使今年不是最嚴重的一年,但相信之後一定會繼續爆煲落去。」

曾經有人叫我不要講嘢

他知道,好言相勸,最終都會變成忠言逆耳。可是,看到接近真相的一面,難道竟要因為各種理由而噤聲?歷史上最嚴重的衞生事故,往往源於隱瞞真相。真相被蒙蔽了,問題就不能有效解決。「作為學者不能顧慮太多,我們可以講多少就講多少,這裏是香港大學,香港是一國兩制,如果我有壓力,不能講,那我們就什麼都沒有了。」

「所以,我要講出一個真相,那就是流感疫苗不是天下無敵。」他解釋,每當病毒轉變、或人體的抗體在六個月後開始消失,都需要重新注射;雖然流感疫苗對一般人的有效程度高達70%。但對長期病患者和長者只能達到10%到40%。他承認「不是好有效」,但結論是「值得打」,「好過你一旦感染,病得好重,需要留醫,嚴重的甚至死亡。現在已經有二百多人死亡,記得有一年,我們死了差不多一千人。」

他續說,「但你要明白,講真相是要付出少少代價,一些人會不喜歡你,會在背後篤你背脊,或者攻擊你,那是無可避免的。譬如那次我說,街市根本不應該有活雞,就有人說要殺死我,因為我影響到他們生意,我為此報過兩次警。」

死者整條腸腐爛 元兇是誰?

2009年,他在偵查多名病人腸道感染毛霉菌的源頭時,亦曾經收過律師信。當時,有名血癌病人,突然出現肚脹,後來不治,剖腹發現死者整條腸出現腐爛。同類個案接二連三。團隊展開偵查,發現病人腸道含毛霉菌,該菌一般只透過外在環境傳染,如吸入肺部或在皮膚傷口感染,他們翻查文獻亦無相似案例,於是懷疑是進食食物或藥丸所引致。

「我們最初證據未足,但覺得已經有危險,於是我即刻出聲,讓全香港都知道。隨後我就收到律師信,要求我提出證據。同時有人跟我說,不要講那麼多,以免讓人覺得瑪麗醫院特別污糟,影響醫院形象。但那是因為我們有最多骨髓移植和血癌病人,才首先發現,後來間間醫院都有,有二十幾個病人有事。」

「講出真相有人話要殺我,驚唔驚?」他說:「咪報警囉。」

經追查發現,歐化藥業生產的痛風藥「別嘌醇」每克含一萬粒毛霉菌,超標100倍。團隊起初在藥丸表面進行檢驗,未有任何發現,後來有人想到將藥丸整碎,結果成功種出毛霉菌。得出證據結果後,香港衞生署即時為全港所有被處方「別嘌醇」的病人更換另一藥廠生產的同類藥物。事後證實,藥廠的原材料受到毛霉菌污染。該藥廠於裁判法院承認四項「售賣人類不適合使用藥物」罪名,被罰款港幣二十萬元。法官表示,雖已判處最高罰款,但並未能反映事件的嚴重性。

「找到所有證據之後,清清楚楚,就再沒有收到律師信。」袁國勇說。

病毒也無涯 知識也無涯

他說,目前醫學界最迫切的病毒問題,是一些尚未知曉的病毒。「當年最影響香港的病毒,是禽流感、沙士。最近幾年,病毒變得古靈精怪,好似登革熱開始重來香港,或者忽然出現大鼠戊型肝炎病毒。」

還有,最叫他頭痛的,就是抗生素這座「煉丹爐」,煉出的那些蟄伏體內、不斷壯大的超級抗藥性細菌。「一直沒太多人理,亦未解決到。等到發現有5%的病人血液能種出超級抗藥性細菌時,那就代表香港有十幾萬人受到感染,到時情況已經難以控制。」

目前,團隊各有分工,如何栢良醫生及高一村博士,主理抗生素抗藥性;微生物學系主任胡釗逸及副教授劉嘉佩則負責動物的新發性傳染病毒;團隊其他研究範圍還包括大鼠戊型肝炎病毒、臨牀免疫治療和疫苗等等。他們見證人和微生物搏鬥過程之中各種殘酷,承受着輕視、挫敗和打擊,同時付出了智慧、努力和堅持。當一些醫生每天進行數十萬至逾百萬收費的手術時,他們進行一些我們看不見的研究。支持他們繼續研究的最大動力是,他們相信愈接近真相的地方,我們的健康和生命愈受到保障,反之,當我們愈遠離真相,所有人都身陷劫難。