用生活化語言書寫香港為本土詩學的鮮明面向之一,以《香港公屋詩系》為代表作的詩人周漢輝,追求生活化的純粹,算得上是繼承這點的中堅份子。

出身基層,自稱是最普通的香港人、屋邨仔,身形瘦削高䠷的周漢輝日子過得清簡,多年來住劏房,他筆下都是平凡不過的小人物故事,像他一樣,幾近隱沒於塵。這樣一個強調生活感的詩人,自言實際,最大的挫折和壓迫,不是來自創作,從來都是來自生活。「因為那個生活磨擦太真實,你沒辦法迴避。」

周漢輝:詩是一種連結

某種角度上,周漢輝似乎是黃燦然的鏡象。譬如說,在敘事詩上豐富的生活細節呈現,平實簡樸,人情哲思反芻,而現實中日子清貧,承受經濟生計的困頓,彷彿相互疊影。周漢輝說,黃燦然正正是自己在寫詩上出現閃光的契機。

年少不好上課讀書,周漢輝很早便離開校園進入社會。他喜歡寫故事,因工作忙碌無法兼顧創作小說,貪詩篇幅短小也能表達到很多東西,轉而寫新詩。及後一度想過連新詩都放棄了,太辛苦,甚至重讀作品時連自己都無法感應。

直至他讀到黃燦然的組詩《芸芸眾生》。「那組敘事詩語言非常平白,我才知詩可以這樣寫。黃燦然先生這一組詩令我開始轉向。以前我的詩可能是很憤世嫉俗,將自己的情感爆出來。因為詩是直的曲線。像電影《Interstellar》,白紙上兩點的最短距離,不是畫直線,是你將紙摺起來。詩就是這樣,它不直講,兜個圈,但比直線的距離更加直接。」於是,周漢輝模仿起寫敘事詩,寫出組詩《天水圍軼事》,旋即獲第三十五屆青年文學獎新詩高級組冠軍。

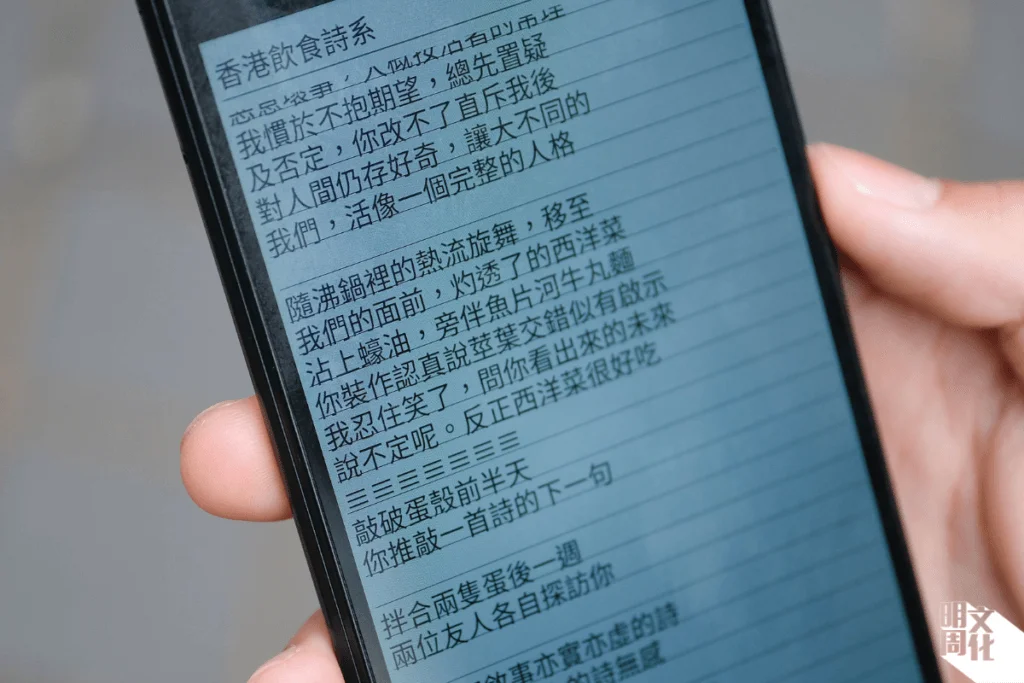

「我對人的生活,尤其是最普通平凡的生活,最有興趣。可能和我的出身有關,都是非常普通的香港人、屋邨仔。」周漢輝交出逾三十首以公屋為主題的《香港公屋詩系》後,目光轉到本地飲食文化,開始《香港飲食詩系》計劃,寫杏霜、蛋撻、雪糕車。同樣是尋常不過的東西,就看詩人選取怎樣的角度詮釋,咀嚼生活。

「不會因為你是香港人,你寫的就一定是香港詩。我傾向在於寫的是關於什麼,會不會看到一些共性。香港的茶餐廳、奶茶都普遍,多一首和多一百首其實沒什麼分別。你能否看到另一些角度呢?這是我無論讀本土詩,或對自己要求寫的本土詩,都希望可以這樣做到。」

他試過直接走進一條屋邨,把現場所觀所感寫成一首詩;又試過從整體裏抽出一個元素細寫;在疫情期間,屋邨人跡疏落,他索性寫屋邨的動物,例如水池裏的龜。「居民見到水池便放生,龜便出現在水池,我又發現水池有很多銀仔,突然靈機一觸,想到龜殼有時用作占卜,能看到天機、命運。我將這些連繫一起,再綁一個流亡的作家,他臨走前一天經過水池,向龜擲銀仔,再寫他到機場能否離境。這首詩明明是講屋邨,但我抽了一條命運的線,將所有東西連繫在一起。」

周漢輝着重詩是一種連結,連結天地萬物,不論虛實。「所有藝術都是做連結,你想像的一些東西,在連結裏,你可以找到一些意義,那就更加好。就詩來講,很多人著重語言,我傾向用日常一點的語言,普通得甚至可能是中學程度。因為我想在詩裏做的,未必是很刁鑽的語言,反而是連結。那種連結是不需要打開字典查看艱深的詞才做到。原本散收收、分布在這個世界裏表面上沒有關係的東西,當找到內在的連結,這也是很美的一件事。詩人,或是創作者,好像一個磁石,他未出現之前,他要寫的東西都存在,當他寫了一首詩之後,突然發現原來那些散落在世界的東西,是可以連結在一起,串成一個故事。這一種感覺,是我想做到的美。」

譬如在詩作〈禮儀〉,周漢輝寫舊同學跳樓身亡,由靈堂的鏡頭跳接到另一場婚禮,拼合紅白二事,貫通生死。「那時因為親戚去世,令我不停反思死亡,一次過寫了四首死亡主題的詩,這是最後一首,把所有想法一次過放在一起。現在回看,是很刻意去做衝突,把生死纏在一起。現在我反而想講,會不會大家是互相的影子,多過直接的衝突。」

他知道,這個世界本身是複雜的,就算普通一個人的內心都是很複雜,何況這麼多不同的人組合起來。於是,他想試驗在詩的篇幅裏,用最簡單的方法,講解如此複雜的關係。到了近年,他甚至想寫多一個層次,抬頭看星與雲,雨點霏霏,寫出天與人的連結。

那是周漢輝信仰的基督宗教。他形容自己是個很悲觀、很暗的人,在刻苦的日子裏,總之餓唔死就得。「直到現在這一刻,加上近年經歷,無關政治,純粹是疫情、經濟,因為恩典我才可以生存到今天。甚至我之後要去一個可以說是不熟悉的地方,我都祈禱:耶穌,祢既然為我開了門,就好像以色列人出埃及的時候⋯⋯我就抱着這個信心。」訪問當日他透露,接下來有離開香港的打算。

世界從來都沒有善待過創作者

雖然談了很多寫詩的樂趣,周漢輝卻說,自己很實際,寫詩不會高於生活。

從事一般文職,住在狹窄的劏房十幾年,他與筆下的基層小人物,同樣生活拮据,「寫作不停說很慘很壓迫,當然是不會否認,自己都身受其害。但每天廿四小時,我也不是每一秒鐘都大聲疾呼很慘,人生不是為了不停叫苦,有些東西值得我繼續做。」

不過,當他說到香港的稿酬時不禁冷笑,「你絕對不可能靠寫作去賺取你平日的薪水,連幫補都說不上,象徵式食一餐飯,尤其是詩,小說字數可能都多一點。除非參加比賽,就是另一回事。」

以他的經驗和觀察,如果說用文學來賺錢,維持生計,基本都要靠寫作以外的工作,譬如教寫作班、辦活動、做評審等。他形容自己像龜一樣,很慢才走到有這些工作機會的階段,「我不會說特別去捱,純粹做喜歡做的事,但不要寄望會有怎樣的回報。」

前年,周漢輝的詩集《光隱於塵》於公共圖書館下架。他說,大家都明白有些模糊的界線出現了,這不只是創作,也延伸到很多不同界別。「我經常覺得,這個世界從來都沒有善待過創作者。即使是不是這個年代,每一個年代都設限給創作者,因為種種原因,無形中都有壓迫和欺凌。看不起你,無視你的存在,都是一種欺凌。在這個年代,當然是有些比較實體的壓制,但是一九年之前,難道都沒有嗎?當你隱形,無形中都是壓迫。所以,我覺得回到創作者自己的選取,究竟你在那個框線下,你會改變什麼?你會改變自己去迎合,或者是看看有沒有其他空間去鑽。每一個創作者必須要思考的。」

只有生活令我感到受傷

真正對他的限制,只有肉身上,即是經濟。他說,冇錢周圍去,連車錢都要慳,莫講飛機。「不要緊,我不能夠在空間裏面穿梭,就在時間裏穿梭。寫詩的時候,經常會有不同的時空跳躍,可能某個程度就是因為限制,令我找到方法去克服。」

「最大挫折、困擾和壓迫,不是來自創作,是來自生活。只有生活令我感覺到受傷,創作是不會傷害到我的。有時候我都會想,創作是,如果有一天,我覺得不再需要寫,就不寫了,其實也有想過不寫。」他說,如果要談論詩的角色,大可以拋出許多動聽的意義或道理,但他更着重實際,如同他的詩,都是捉摸得到、能見的人事,「如果有一天,我不寫詩會怎樣⋯⋯我沒有想像過有這樣一天。但是,又未至於去到詩是生命這麼厲害。生活一定是最大,高過藝術。可能和很多朋友的想法未必一樣。」

他坦言,沒有生活,就像有靈魂但沒有軀體,是孤魂野鬼。「因此,需要做很多取捨。黃燦然基於詩對他的意義,他要做取捨,而我又做另一些取捨。生活和詩未至於對立面,但總會有不咬弦的時候。」他解釋,就像寫作時一定要專注,自然分身不暇做其他事,甚至在外人眼中像一碌木。

搗碎了一般對創作的浪漫想像,周漢輝無奈嘆道:「因為那個磨擦太實際,你無法迴避。」

「有很多生活中要負的責任、要做的事。但時間只有這麼多,很實際的。你不專注的話,又寫不出滿意的作品,這是最基本的衝突。都未說到少了時間做兼職、涉及經濟問題。」有時他會寫詩參賽,都是為了生活,「寫那種參賽的詩,真的要很專注,榨乾自己去試盡所有可能。我會認我是個衰仔,對於身邊的人⋯⋯譬如對我的媽媽,以及已離世的爸爸。」

在周漢輝的詩裏,其中一個不時重複的主題是所謂幸福美好,對他而言,好像一個天秤。「你知道有些人生活得很好,就是天秤上美好的那一邊。我經常覺得,有人美好,就有人付出代價。有時很不應該,但就是你身邊的人、你最愛的人付出代價。我覺得世界是這樣運作。我都想說很有意義,但是因為生活太真實,沒辦法迴避。」他再一次的感嘆。

「我明白尤其是像我這種比較著重生活感的寫作,生活的磨練是很有用的。但作為一個人類這個物種,天生就會有抗拒。我不會因為想寫得好,就去捱窮,這樣是為文造情,也不合理。」

他提起喜歡的美國小說家Raymond Carver,「他的生活環境應該比我更差。但是很艱難的日子裏,他仍寫得出非常好的小說。直至晚年,他終於找到理想生活,可以完全專注地寫,寫出最後一本最好的短篇小說集《大教堂》。」他說,最理想的詩人狀態,就是可以在不用理會生計的情況下,放任地寫。