除卻溫情過度的台灣紀錄片外,亦有不少自覺的導演,在體制的狹縫裏開闢蹊徑。他們具作者意識,不論在影像處理或關注的命題上持續鑄煉,孜孜不倦。沈可尚關注他人生命,以靜默無語的鏡頭審視。李惠仁以鏡頭揭露社會真相,還原攝影機的本質──碰擊高牆,與不義的社會。

旁觀他人生命

沈可尚大學時代學習劇情片創作。但他遇上台灣國片不景氣之時,難以謀求機會創作。拍了兩年廣告,深感「沒辦法表達與土地之間的關係」,因緣際會下遇上 National Geographic的亞洲徵案,笑言「連紀錄片都搞不清楚是什麼」的他,就這樣拍了首部紀錄短片。「這是我很重要的經驗,我了解到真實的人的生命,跟劇本創作,以至演員演出也很不一樣。」

沈可尚的同代人,都有類似的際遇。國片低迷,較低成本的紀錄片,成了他們的出路。像陳芯宜,創作過幾部劇情片後開展十年的紀錄片拍攝─《行者》(2014)。法國新浪潮導演高達視劇情與紀錄片為雙生兒,兩者相互對照。沈可尚也一直穿梭在紀實與劇情中,對他而言,兩者皆是工具,助他傾聽生命的故事。

他在首部拍攝的紀錄長片,已嘗試極端的風格。在關於花蓮的小學棒球隊的故事裏,完全沒有對白。這種精煉的影像語言,也放在日後的紀錄片中。真正為沈可尚奠下作者風格的作品,是《遙遠星球的孩子》(2010),

開展了對自閉兒童的關注。及後的《築巢人》(2012),獲得了巨大的成功。「我想表達生命的徒勞無功。」沈可尚重新尋找自閉兒童拍攝,卻發現無法以鏡頭為他們表達,從而發覺自閉兒童的父親的人生,也是無法逆轉。於是將鏡頭轉向爸爸的角色。

自閉兒童的故事,容易落入濫情的故事形塑。但沈可尚卻小心仗量與他人生命的距離。「台灣很多的紀錄片,票房成績很好。他們會視別人的生命經.為『免費故事』,以溫情、勵志塑造。而我不希望放大真實生命的故

事性。我只希望能誠實地展示最不被人關心的部分。」

揭露社會不公

沈可尚的作品沉靜深遠,保持對真實生命的思索。李惠仁的作品則是行動為本,以鏡頭揭發不公,介入批判。曾任電視台攝影記者多年,他深感媒體影像的局限。「每一段新聞最長也只有一分二十秒,根本沒有辦法將一件

事情說清楚。即使後來我轉去電視的新聞雜誌工作,也只有十五分鐘時間,沒法很深刻地講事情。」於是,他辭去多年的工作,決定拍攝紀錄片,深挖自己關心的題材。而他的第一部作品,是關於電視台新聞生態與背後故事的《睜開左眼》(2009)。

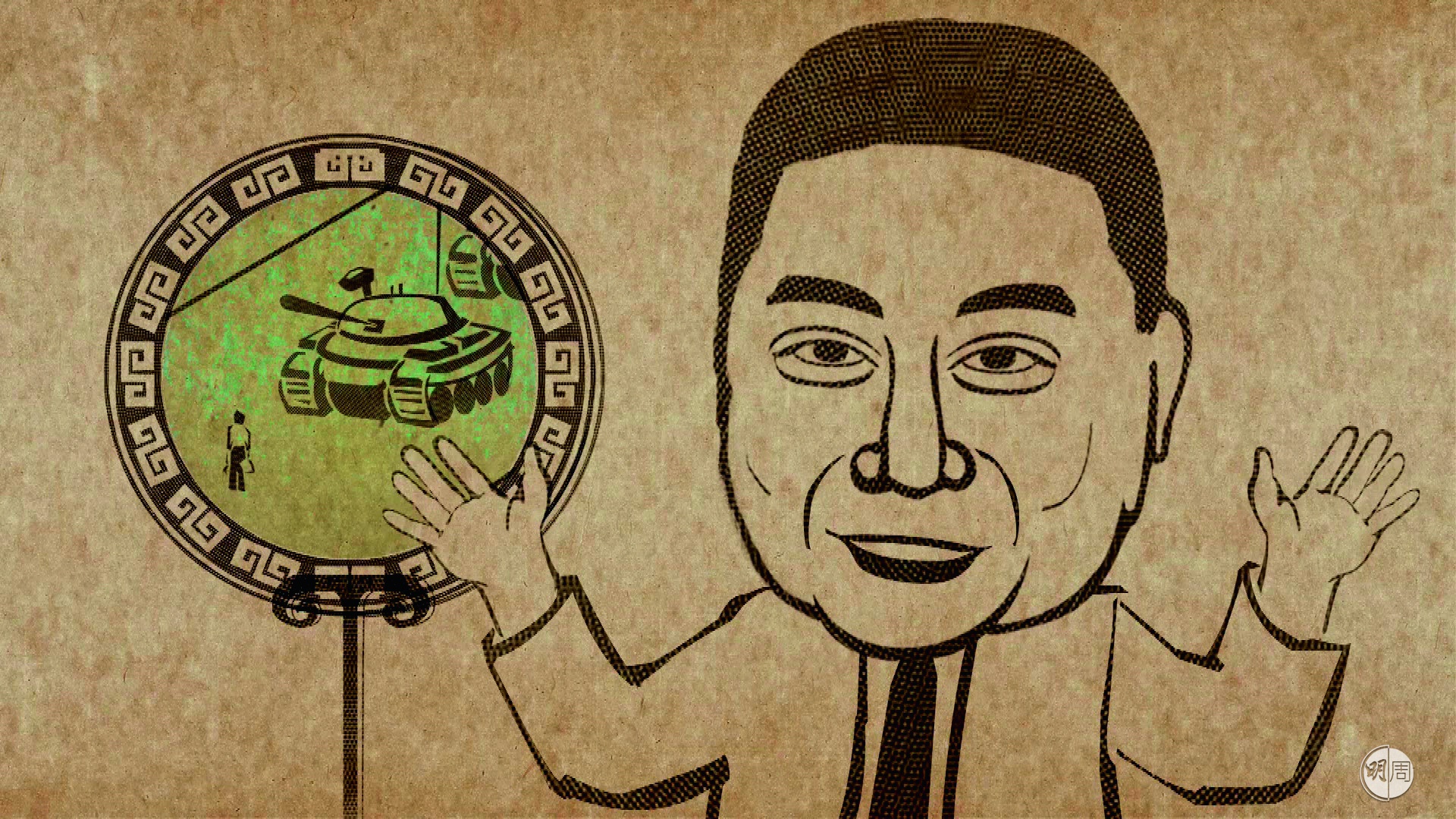

因新聞工作者的背景,李惠仁的作品沒有多餘的感情顯露,反之是尖銳的觀點與紮實的調查。《不能戳的秘密》(2011)與續集,他獨自調查官僚隱藏的禽流感疫情,將紀錄片擲向政權。「我有想過不以紀錄片的方式呈

現調查。但2011年時我去了歐洲的紀錄片影展,了解當地拍攝紀錄片的樣貌,感到紀錄片的力量。而紀錄片的複雜性也能跟更多觀眾對話。」

最近作品《蘋果的滋味》探索台灣的媒體生態。「壹傳媒來台灣十年,是重要的階段。但大眾對其印象仍只是『煽色腥』的定型,卻沒有大規模研究。因此我希望藉壹傳媒探索對政治的影響,以至影響新聞的背後黑手。」李惠仁不反對紀錄片作為監督與介入社會的角色,但對他而言,重要的是構築開端,揭露重要的議題。「就像將散落旁邊的拼圖逐點拼起來。就算依然難以完整,但也是起了一個頭。」

保持獨立

李惠仁的作品未曾在商業院線上映,改以在網上供人免費觀看。沒有狹義的作品觀念,反之重視紀錄片與公眾對話的向度。他說到:「有朋友問我為什麼不上院線的問題,但這需配合商業機制,也需要成本。而我也希望

通過網絡讓更多人看到。」沈可尚的作品曾上院線,但他認為,在主流的調子之外,紀錄片也必須保持作者的觀點與.事風格。

台灣紀錄片能獲得不同基金會的資本不難,重要的是如何維持獨立的創作意識。沈可尚說到:「很多關乎不同議題的基金會都陷入『我們都知道』的議題裏,因此會出現溫情與政治正確的觀點。而我希望做到的是,將原本

不知道的通過紀錄片讓人知道,是未知的探索經驗。」因此,他不會接受干涉想法的資金。李惠仁未來則會嘗試眾籌的方式,讓作品回歸公眾手上。