相信很多喜歡濱口龍介電影的人,都是被那自成一格的文本魅力吸引。濱口龍介善於用綿密而日常的語言撩動人與人之間的暗湧,教無數影迷嘆服,近幾年間尤以《偶然與想像》及《Drive My Car》橫掃柏林影展、康城影展、奧斯卡金像獎等,成為備受推崇的新一代日本電影大師。

近日,濱口龍介來港出席亞洲電影大獎頒獎禮,並接受今次專訪。我們坐在簡潔的房間裏,窗紗透着午後日光,眼前這位蜚聲國際的導演亦予人感覺平和自然,絲毫沒有半點架子。即使行程緊密,他還是侃侃而談,偶爾沉思,偶爾竊笑,彷彿像他鏡頭下的那些角色,絮絮不休的對話中,偶爾還閃過一點魔法。

難得與濱口龍介訪談,教人好奇的自然是他電影裏各種若即若離的對白,也許更令人在意的,是一幕又一幕連綿對話以外,那些言說無法抵達的地方。

「如果有一件事可以用言語表達,我認為要更加清楚的是有什麼不能用語言表達的東西。」濱口龍介說。

⚡ 文章目錄

從日常挖掘台詞 濱口龍介的對白魅力

絮絮不休的對白可謂濱口龍介電影的標誌。就如他首部長片《Passion》(2008)中 三位男女喝下「誠實泉水」後的試探與坦露,抑或贏得柏林影展評審團大獎銀熊獎的三段式短篇集《偶然與想像》(2021),從戀人的愛 恨交纏,學生向教授的情慾挑逗,到兩個陌生人扮演對方舊相識來一場告解,對白精警而不見雕琢痕跡。

原來很多台詞都是濱口龍介擷取自生活裏的真實對話。「在日常生活中,的確有時會聽到一些聽起來像小說台詞的說話。我沒想過有些句子真的會從人們口中說出來呢,當聽見的時候,很有實感,就想試着在劇本裏再次重現一次。」濱口龍介說着笑了起來,像是一種樂此不疲的趣味。

他舉例,在電影《親密》(2013)中,於劇場演出的女角色說了一句「但世界不是單由資訊構成吧?」實際上是他在現實生活聽見別人這麼說,而且是完全一模一樣的句子。「當然,為了讓它們聽起來像現實的對話,我就必須準備更多的東西,像樓梯般,逐步逐步鋪陳,結果對話就會變得很長。這樣,那些語句才會有真實的說服力。」而洋洋灑灑拍成片長達255分鐘的《親密》,正是濱口龍介創作長篇電影的首次嘗試。

濱口龍介往往都是身兼作品的導演和編劇,被問到對兩個崗位的想法時,他直言,比起編劇,自己更像是導演,「我會撰寫劇本,是為了由自己執導時,需要最恰到好處的東西, 所以才會自己去寫。為了讓說出台詞的演員自己也感到有說服力,首先,我要先寫好劇本,希望演員能真正釋放出那句說話的力量。」

對影迷而言,濱口龍介的對白魅力就像魔法般令人著迷。在他自己看來,由演員口中 真正讀出那些對白的時候,是一些「完美得恰到好處的瞬間」:「當我有一份寫好了的劇本, 由演員去演繹,讓我知道原來那句台詞是這樣的感覺。惟有靠演員說出台詞,我才可以明白這就是那句話的意思。我認為這是最快樂、最有趣的。」

不過,濱口龍介很清楚自己寫劇本的局限。他表示,當構思角色或對白時,絕對不會斷言完全沒有投射自己的感情,「但也有這種東西(投射),感覺不太好啊。我認為基本上是禁止的,只是有時它會進入劇本裏。就像某句說話,對於某個角色而言會如何說出口。但是,那最終所想的都是我自己,反映我的想法。我應該是思考那個角色在那種情況下該怎麼做。」

濱口龍介有不少作品都找來其他編劇合寫劇本,亦多次改編小說原著,就是為了寫好一個角色。「我覺得多人一起合寫劇本,比起我一個人寫更加好。因為自己一個人寫是有界限的,角色性格會因為我的思考方法而被限制。當這種情況發生時,為了能夠超越這一點,有更多人一起來寫劇本會比較好。」他提到,無論是《歡樂時光》(2015)或《睡着吻別 醒來抱擁》(2018)等等,都得到很優秀的編劇幫助,共同撰寫劇本,「如果沒有那些人,就會是完全不同的作品呢。」

讀透文本的每個詞彙

在《親密》中有這樣一句對白:「文字是盛載想像力的火車。」而濱口龍介之所以重視文本的想像,讓平凡的字詞閃着靈光,其實源於早年在大學文學部的日子。

濱口龍介畢業於東京藝術大學映像研究所,此前就讀東京大學文學部,那時的他尚未對電影有很深了解,甚至未曾聽聞時任校長兼電影評論家蓮實重彥的名字。「我在大學時期,其實並不是那麼認真的學生呢。」他笑說。

然而,當年這位不認真的學生倒是會仔細地逐字逐句研讀古典文本,像法國啟蒙思想家狄德羅(Denis Diderot)的原文,「閱讀那些法語文本,在一個半小時的課堂裏,每次只推進一段,讀得非常慢,像某個詞語的詞源是由拉丁文而來,再去研究它可能有什麼含義,所以只能慢慢地讀。但那段日子,對我的確有很大的影響。我第一次知道有這樣閱讀文本的讀法。」

這種對詞彙刨根究底的方式,很快便反映於他在大學電影研究學會時創作的短片《若無其事》(2003)。尾聲一段長鏡頭拍攝搖晃的車廂裏,女角手執詞典,以近乎冷靜的語調,向對面座的男角逐個逐個字詞條目朗讀出來,由「夏」(Natsu)的詞義說起,順着讀音遍讀「捺印」(Natsuin)、「夏掛け」(Natsukake)等等尋常字,在看似平白冗長的朗讀裏,忽爾唸出「懐かしい」 (Natsukashii)的情愫。

那段捧着書本慢讀咀嚼每個字詞的課堂訓練,濱口龍介體驗到,原來可以為文本想像許多種不同閱讀理解的可能性。「在文本裏面,雖然不至於無限,但還是有相當多種閱讀方法。這成為了現在自己做導演時如何使用文本來指導演出的基礎。」無論是電影中加插圍讀情節,抑或在指導排戲時,要求演員先不帶感情地熟讀劇本,都成為了如今濱口龍介執導的鮮明特色。

言說無法抵達的地方

一段段連綿對話,流竄於人與人之間的若即若離、死亡的陰霾,壓抑的情緒,彷彿一 切無形之事都能通過言說而有所抵達。如此執迷於言說的濱口龍介,可會認為它會有無法處理的時刻?

「當然有的。大量用語言文字,有時單純只是我自己的特性。首先我在寫劇本的時候, 除了人物的對白之外,其實很難寫出任何東西。當然如果我能夠指導一些不是對白的東西,這樣也很好。有了一些對白,角色會把它說出來,只不過,我在寫作時總會想到, 那些說話並不一定是角色真正100%理解的東西。」即使那些角色和關係都是由他構想,但他坦白表示:「有時候,對我來說,角色都會是一個謎吧。」

他說,角色當然和自己有關係,但又並非完全相同。「就像戲劇的發展方向一樣,實 際上角色是為了表現某種東西而創作出來的。但是在拍電影的過程中,我漸漸明白,演員演戲的時候會因角色的限制而感到困擾,因為起初我是考慮故事結構而設計角色。因此,為了讓角色看起來真的好好地活起來,做了各式各樣的準備。自己和角色之間,當然有一些沒有連繫就不能描寫的地方,但並不一定是一起的。」那麼,哪個角色和自己最相似?他聞言笑得靦腆:「這一點要問問我身邊的親友吧。」

這位精通於言說的導演,同時對言說的邊界自有透徹的領悟。「如果有一件事可以用言語表達,我認為要更加清楚的是有什麼不能用語言表達的東西。這個角色雖然口頭上這樣說,但真正的東西,一定有無法用言語表達的地方吧。我是有一種很確定的感覺。」

那麼,到底有哪些東西無法言說?濱口龍介不是回答某個難以名狀的例子,反而提出 的是聲音和肢體動作。他指,雖然可以用文字描述,但是直接發出聲音確實能表現出不同情緒和想法,還有身體的每一個動作,都絕對有這樣的能力。濱口龍介的電影經常糅合各式各樣的藝術形式,在故事中包裹着另一層故事,例如讓角色一口氣朗讀整篇小說,圍讀排演舞台劇,跳當代舞共舞,各種聲調節奏、肢體語言,都是以另一種語言來說話。

不妨以他的得獎代表作《Drive My Car》(2021)為例。電影改編自村上春樹小說,展現超水準的編導功力,去年奪下日本至國際多個影壇大獎,包括康城影展最佳劇本獎及奧斯卡最佳國際影片,口碑載道。故事以舞台劇演員兼導演家福(西島秀俊飾)為主角,其中花上大量篇幅刻劃家福與多個來自亞洲不同地方的演員排演契訶夫劇作《凡尼亞舅舅》。「首先,很明顯這是一部與戲劇有關的作品。在戲劇中,有類似於說話的元素,比如朗誦詩歌, 也有類似移動身體的元素。小說本身有提到 《凡尼亞舅舅》,電影也有擴寫,某程度上, 我認為歸根究柢是要抱着真正排演一齣劇的心 情來拍攝。當然,我們拍攝時,必須以最好的方式來表達台詞的力量、劇場上不同手勢動作的力量。」

他說,電影是傳達出一個時空當下正在發生的事情。「當用攝影機和咪高峰拍攝起來 的時候,就是傳達此時此地的一切。所以,真實地做這件事的人是演員,雖然關係只是共演者,不是戀人或其他,但如果能順利演繹的話,那些想傳達出來的東西都會呈現真實的感覺。」

最想傳達給觀眾的東西

言說也好,動作聲音也罷,甚至撇開藝術表現形式的分類,濱口龍介在電影呈現出的那種真實而動人的感覺,往往在於一些個人創傷,以至更大的社會集體創傷。

訪問濱口龍介的這天,碰巧是三月十二日,已然來到311東日本大震災的第十二週年。

「十二年前的昨日,(日本東北)發生地震與海嘯,然後十二年前的今日,核電廠(福島第一核電廠)發生爆炸。首先,這對日本的社會來說,真是很大的影響。當時我感覺我們的社會或許真的要完結,走到盡頭了。至少在那之後的兩、三年裏,這個感覺仍殘留很強烈的色彩,真的非常濃烈。」濱口龍介如今憶述時,仍然面露沉重之色。他說:「它影響了我自己如何去感受事物。」

311大地震發生後,他和紀錄片導演酒井耕一同帶着攝錄機前往災區,跟隨民俗學者小野和子,拍攝《東北記録映画三部作》紀錄片。影片主要記錄與受難者的對話,同樣地,是濱口龍介最擅長的言說與聆聽。他說:「我對311最有強烈感受的,便是製作這部關於遭遇海嘯影響的人的紀錄片,直接聆聽他們的說話。那時候,雖然我總覺得整個社會真的正朝往壞方向發展,連陽光都像破碎的感覺。但是,拍攝紀錄片時,卻看到每個人都有一種更加有生命力、活力的感覺。像這樣不平衡、矛盾的狀況,其實反映在我自己製作的電影和故事中,無論是劇本抑或導演方式。」

除了311,從廣島原爆,至近年新冠疫情,這些苦難的創傷記憶,不時出現於濱口龍介的電影,既是災難的陰霾,日常的脆弱不安,但裂痕中仍折射出生命的堅韌。現實中, 他坦言自己並沒有經歷過如此深的傷害,無法比較自己與角色之間的異同。

「只是,關於這些角色,我希望他們直到最後,都能為觀眾帶來任何積極、向前看的東西。為了這一點,我一直抱持着『要把角色好好地創作到最後』的想法。」他說。

想起《Drive My Car》末段的劇場演出, 由韓國演員(朴有林飾)向家福用手語演繹 《凡尼亞舅舅》的台詞。濱口龍介選擇把契訶夫的絕望哀傷,化為希望。演員用力地比着手語,無聲地訴說,我們要繼續活下去,在來日漫長單調的晝夜裏耐心地忍受種種考驗,直至死去,嘗到休息的滋味,「我們就會帶着一副感動的笑容,來回憶今天的這些不幸了。」

濱口龍介:沒有比拍電影更快樂有趣的事

濱口龍介說,拍電影最重要的信念是繼續去做自己喜歡的事。「因為很快樂。」說得如此直接簡潔。拍電影,就是屬於濱口龍介的歡樂時光。「比起拍電影更快樂有趣的事,我覺得是沒有的。」

「我不想做太多討厭的事呢,或者做討厭的事會讓人疲累。常常被問到,我拍電影想帶出什麼訊息,其實我最想對年輕人說的是,不要做太多討厭的事情,而是做些希望令自己開 心的事。」由低成本拍攝獨立電影,到近年一躍登上國際影壇,聲名大噪,他說:「其實只是做着喜歡快樂的事情的結果,這是非常真誠的感覺。」

跟濱口龍介訪談聊天,即使隔着語言的翻譯,同樣感受到其真誠,他一直耐心聆聽提問,侃侃回答。然而,有無法完全傳譯的地方,或者是問答之間的微妙偏差,甚至當我重播訪問錄音時,花了很多時間試圖翻譯更多字詞理解的可能,只為了再貼近多一點、捕捉他吐出的每個字義。如此一來的語言轉換,用對話來探討對話,何嘗不是一場言說的遊戲。那些還沒來得及細談、無法抓緊的東西,反而更令人好奇和期待這位導演往後將會交出怎樣的作品,如何繼續處理更多言說的想像,以及它觸不到的地方。

亞洲電影大獎

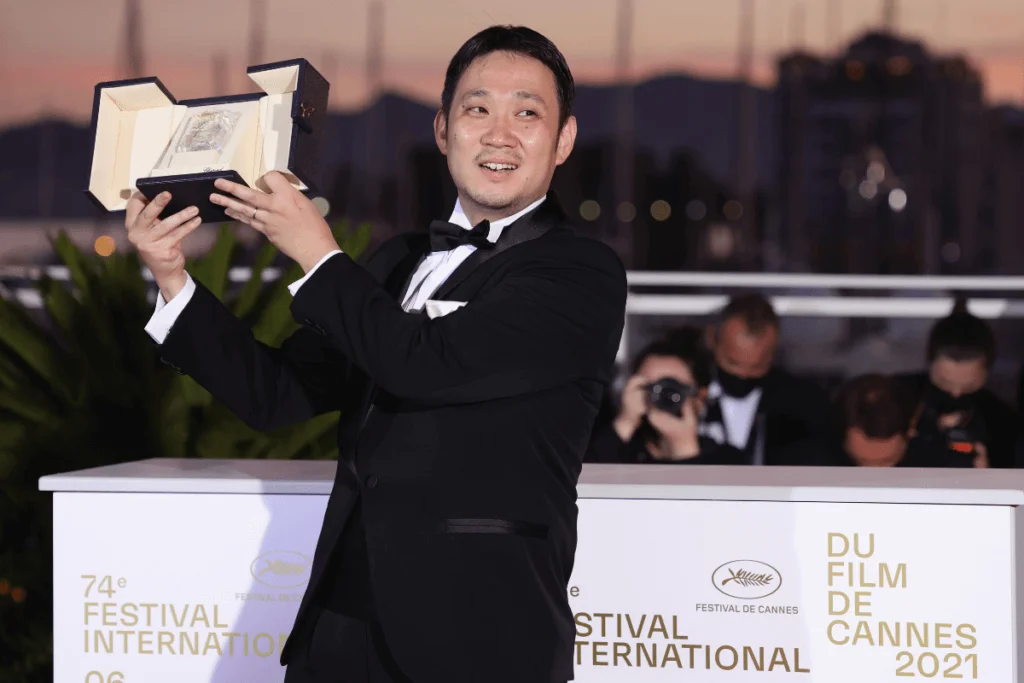

今年第十六屆亞洲電影大獎頒獎典禮於三月十二日舉行,雲集亞洲多地電影名人來港出席。 亞洲電影大獎由亞洲三大國際電影節,即香港、釜山及東京國際電影節共同創立。今屆最佳電影正是由濱口龍介執導的電影《Drive My Car》奪得,此作亦獲頒最佳剪接及最佳原創音樂。

亞洲電影大獎自二○○七年起舉辦,學院成員投票選出各個獎項,頒發予優秀的亞洲電影作品。今屆入圍作品共三十部,分別來自二十二個國家及地區,競逐十六項大獎。今屆最佳導演得主為《孩子轉運站》日本導演是枝裕和,是他繼二○○九年的《橫山家之 味》後,第二度得到此獎。南韓導演朴贊郁執導的《分手的決心》也奪得多個獎項,除了由湯唯奪得最佳女主角,亦囊括最佳編劇及最佳美術指導。另外,「卓越亞洲電影人大獎」 則由日本演員阿部寬奪得。

至於香港電影也獲得不少獎項,梁朝偉憑《風再起時》再次奪得影帝殊榮,他表示幾部入圍電影都十分優秀,是很欣賞的男演員,他同時獲頒「亞洲電影貢獻榮譽大獎」,以表揚他於亞洲以及全世界電影發展文化中的貢獻精神。另外,洪金寶獲頒「終身成就獎」,表示對動作電影備受肯定而感到感動驚喜。麥沛東則憑《正義迴廊》獲頒最佳新演員。此外,《梅艷芳》獲最佳音響及最佳造型設計兩個獎項,《明日戰記》則奪下最佳視覺效果。