古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段工程年初刊憲,料一千◯七十戶村民需遷離家園。阿蘭家族居於馬草壟,位處古洞北發展區北部邊陲,但發展區擬建的一條馬路把大家庭一分為二。阿蘭需於明年下半年前遷走,表叔一家則可留在原址 。

身為古洞北村民聯盟成員,阿蘭曾與東北村民爭取政府無縫原區安置村民,助近二百戶街坊集體遷上寶石湖邨。這五年來,聯盟歷政治環境大變、東北議題退出公眾視野、母親離世⋯⋯她至今仍未想好自己的去向。惟她仍不時上樓探望前期街坊,「其實(搬遷後)沒有人開心,只不過只是沒有那麼擔心,有多一點點安樂。那個安樂就是留在上水,一個他們熟悉的區域;第二就是我們可以和周圍的人一起,那管是一起離開,就一起去到新的地方。」

⚡ 文章目錄

由旁人到自己的抗爭

阿蘭的家族來自東莞,大伯於六十年代最先來到馬草壟,其後阿蘭爸爸抵港,一個家族開始在香港落地生根,至今六十年。每逢大時大節,別人跨區聚餐慶團圓,他們只需走到對面的家便能吃上一頓團年飯。在馬草壟一隅,鄉親以外,亦包含一重親情。但這樣的一個家族卻因發展,而將面臨分家。

新界東北發展計劃首兩階段公眾諮詢分別於二◯◯八及二◯◯九年展開,惟直至二◯一二年,政府第三度展開諮詢,才引起社會廣泛關注。有坪輋/打鼓嶺居民指,在諮詢期結束前一個月才知悉發展計劃。二◯一二年九月,新界東北發展最後一場諮詢會假上水寶運路草地舉行。東北三區村民組織(古洞北發展關注組、粉嶺北農村及居民聯席、打鼓嶺坪輋保衛家園聯盟)發起遊行,促政府撤回發展計劃。近三千名反對東北發展的市民由北區大會堂遊行至諮詢會場,馬草壟村民阿蘭一家也在其中。

當時阿蘭只是一個關注事件的尋常教師,支持村民不遷不拆的訴求。她指,當時仍未有人入村或收到信件, 向她解說自己是被規劃的一羣。她的村長甚至對她說,發展不會收她的家,即使要收,也可能是數十年之後。

直至二◯一七年,路德會社工隊入村拍門通知,她始知悉事件。她遂到古洞愛華學校出席村民與官員間大大小小的會議。她眼見縱然村民滿腔悲憤,但希望保留鄰里網絡與原區生活的訊息,卻無法在泣訴與擲咪高峰之間傳達。

日睡三小時 與公公婆婆開會

新界東北有不少老街坊不太識字,甚至是文盲。本職教書的阿蘭開始學習寫信,與村民開會,再逐步在公公婆婆、村民間凝聚共識。村民組織「古洞北村民聯盟」(下稱聯盟)逐漸成形。「我識字而街坊這方面較弱,那我就可以做多一點。當然還有一個位,就是我知道雖然我屬餘下階段工程,其實都是幾年之後的事,但這件事會影響所有人,所以發展是不分先後的。」她說。

二◯一七年中,阿蘭才真正加入這場在條文與制度之間周旋的抗爭,爭取妥善安置村民。昔日她每晚十時睡覺,然而村民下班後才能開會,常開至通宵達旦。公公婆婆每晚九點要睡覺,便由他們這羣後生接力,再開會至凌晨三時。她曾僅日睡三小時,早上六時起牀回校上班。她開始發現身兼「兩職」不可行,為了走下去,她選擇辭職。二◯一七年五月三十一日,是聯盟首次成功與地政總署開會的日子,而她也選擇在那天向校長遞辭職信。「三點半找不到校長,那不行了,我要放下辭職信,便要飛回四點半開會。」

走遍東北 逐家逐戶收集意願

既然誰也無法阻止發展的步伐,那村民除「坐以待斃」外,又能有甚麼出路?阿蘭及聯盟開始把視線轉向實際的安置問題,嘗試凝聚村民安置意願,再向政府部門及議員反映。

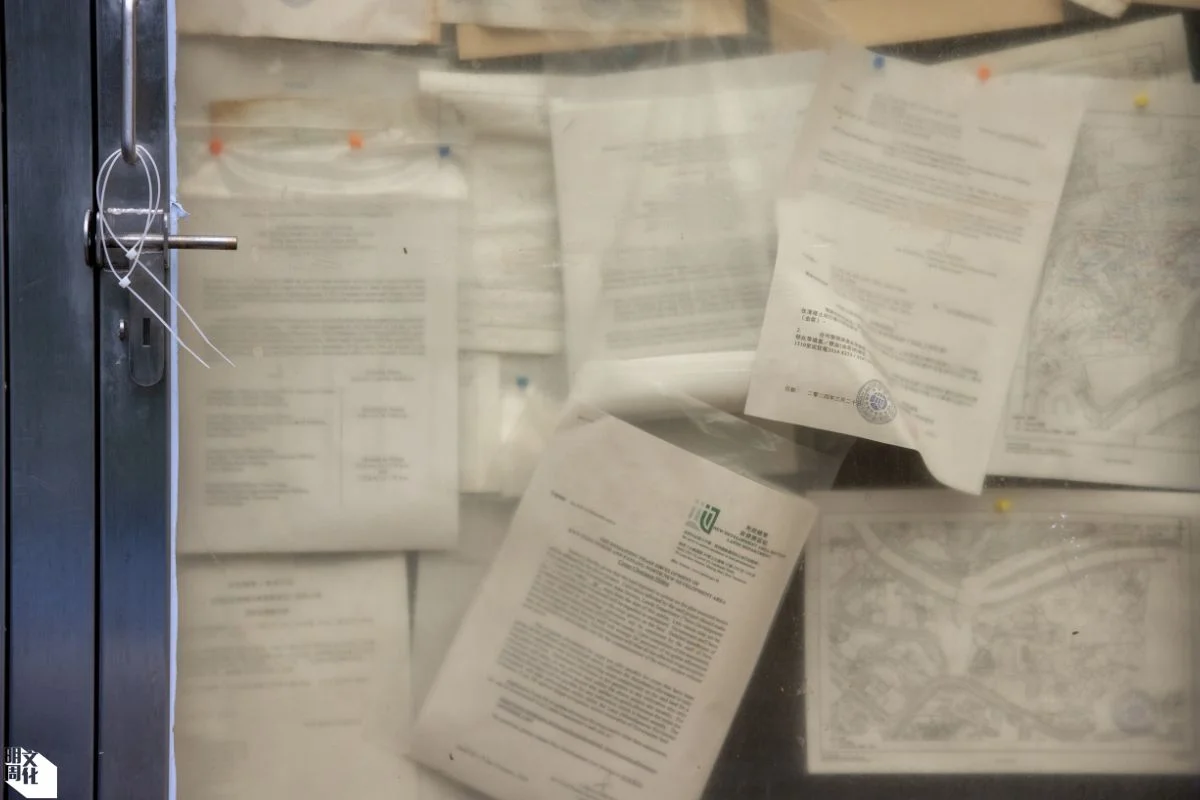

於是,聯盟成員連夜開會,草擬問卷內容,再實名收集村民意願。阿蘭相信問卷要有名有姓有簽名,才能反映真實,包括大家最終安置意願是上樓,還是堅持不遷不拆。於是,那個冬天裏,阿蘭與二十多名村民堅持逐家逐戶拍門,「是很冒昧的,不理我們也是人之常情」。她說他們幾乎走遍整個東北發展區,只剩塱原沒有他們的足跡。

「做完就要整理,整理完要跟街坊說,這個就是我們的方向。因為第二天我們就會用這個想法去跟政府和外面的人說。大家心底裏都是不遷不拆,但是你這樣說已經是不大幫助」。但阿蘭相信,因為經過這個過程,村民多了一份commitment(承諾),讓大家變得更投入,再一起走下去。在此基礎下,聯盟於二◯一八年四月中於社交網站公開列出村民五大訴求,包括要求政府「先安置,後動工」、確保村民居住權及程序公義等。

為原區集中安置,古洞北村民聯盟曾於二◯一八建議政府可於古洞北設組合屋臨時安置村民,至古洞北安置大廈建成後始遷走。他們在古洞揀選十四幅空置用地,可放一百間組合屋,暫時安置受影響村民,以避免村民與輪候公屋人士「爭位」,同時確保毋須「打散」村民。阿蘭解釋,此方案的目的,是為了讓政府明白大家對維持鄉鄰網絡的堅持。「齊上齊落,鄉鄰網絡,從來是我們的堅持。但是,政府一向跟我們說,村民的安置就是現有公屋,會分散,不會安置於同一屋邨。」

愚公移山 齊上齊落寶石湖邨

「齊上齊落、住在一起」的要求看似簡單,在政府官僚耳中,卻不一定可被成功接收。每次會議中,她皆清晰表達,居民期望「集體安置」的要求,半句沒有提及賠償或金錢。

但其中一次,會議過了一小時後,有議員問她:「其實你哋係想點樣嘅呢?」

她沒好氣地想,「剛才我們那一個鐘便說了!」面對的是對方的白眼與不理解,她說:「難受㗎,極難受㗎⋯⋯你絕對能從那些人的回應、眼神、肢體感受到他們的質疑:『你那些人是不是說真的?你也是搲着數吧?』 我不會用嗤之以鼻,但也是貼切的。」

她說,或許有其他發展區的村民只關注金錢賠償是否合理。「但我們每次都是說這兩樣(齊上齊落、住在一起),所以說到第一百次時,(官員應該覺得)『OK,這幫人真的應該是真的,只是這班人應該是傻的!』哈哈。」她現在學會這樣自嘲。

阿蘭笑說,在成功爭取「免經濟狀況審查」遷入寶石湖邨前,這訴求曾被外人視為「愚公移山」。二◯一九年政府宣布容許受古洞北/粉嶺北新發展區影響村民,通過「免經濟狀況審查」暫時租住由房委會或房協提供的租住單位作過渡安排。當中容許受古洞北/粉嶺北新發展區影響的首期街坊被集中安置於新公屋屋邨寶石湖邨。現時發展局容許合資格村民,若日後房協粉嶺百和路、洪水橋或古洞北專用安置屋邨落成後,村民便可遷入安置屋邨。

阿蘭與古洞北村民聯盟感情深厚。

換社工、泛民議員退場 陷半年黑暗時期

近年香港社會環境迎上劇變,這羣埋首倡議工作的村民也直面制度的轉變。港府於二◯二一年「完善選舉制度」,關注新界東北發展的泛民主派議員離場。區議會原有二十二個議席,二○二一年底,一共有十二個議席懸空。阿蘭擔心,東北村民安置賠償問題在區議會中不再受到重視。

抑有進者,發展區隨首期階段東北發展計劃安置程序完成,香港路德會社會服務處古洞北新發展區社工服務隊退場,政府委任另一社福機構竹園區神召會負責古洞北新發展區社區聯絡服務。阿蘭指,對怕生的村民而言,需與陌生的社工隊重頭建立關係非常困難:「二◯二二年七月就開始我們黑暗的世界,當時我真的很悲觀,非常悲觀。」尤其餘下階段街坊的安置問題仍未解決。

餘下階段受影響住戶人數達一千◯七十戶,也是前期工程的兩倍。局方自五年前推出「自願提早搬出和交還構築物」政策,安排村民提早獲安置上樓或領取特惠補償。

睹老村民徬徨 亡母至死也不知發展計劃

但餘下街坊數目之多,讓阿蘭擔心古洞村民無法如前期街坊般,獲集體原區安置,而需遷往位於粉嶺租金較昂貴的安置屋邨。目前部分古洞村民正爭取原區安置於料二◯二五/二六年落成的上水彩石邨,她指,亦有街坊希望能一起遷入上水彩石邨作臨時過渡,至日後古洞二十四區專用安置屋邨落成時,再遷回古洞。

阿蘭表示,當年逾六成受影響村民未獲安置時,曾有居民因情緒不穩,要向精神科求診。她旁觀村民搬遷之苦,一直擔心年邁的媽媽需經歷舟車勞頓,所以從沒向母親提及搬遷一事,直至媽媽於兩個月前離世。

這幾年來,阿蘭陪老人家一起爭取安置方案,見證許多老人家在痛苦裏,仍堅持繼續走這條路。她說,「不遷不拆從來都是大家的心願,只不過要面對現實,所以從來都知道他們是痛苦的。」如今眼見前期長者適應後,開始願意到平台聚會,參加各種各樣的活動,她甚為動容,「我會覺得他們很厲害,他們的生命力很強。」

所以阿蘭自寶石湖邨入伙後,每次經上水回家,也會到邨裏探前期街坊。又例如這年中秋,本是她在馬草壟的最後中秋,她卻選擇到寶石湖邨與東北舊街坊在平台賞月、吃月餅。

未規劃未來 只盼留到最後

身為受東北計劃餘下階段影響的村民,阿蘭需於明年下半年前遷出,而她仍未想好去向。她只盼能守到最後。她曾向負責部門查詢指,若政府仍未規劃好她身處的地段,那不如讓她最遲離去。對方勸她應考慮明年三月平整工程開展後,會帶來嘈音及廢氣等污染。「但我希望住在這裏,和這裏的人一起,哪管政府知不知道。我都會想,這樣說了(受訪),會否令他想快點趕走這麽麻煩的人。」

最辛苦的時候 你是不知道辛苦的

隨發展計劃步入尾聲,阿蘭回想當初那些自以為黑暗的日子,雖然辛苦但不孤單。「最辛苦的時候,你是不知道辛苦的。」她說,當時只記得要繼續做,而她知道有街坊正和她一起努力。她認為,現時餘下街坊與前期街坊的感情常在,大家更要自強,繼續一起走下去。「即使現在政府冷對待,社會氣氛是這樣,但是如果要發聲的,都會用現

在可以的渠道繼續發聲。」