她是被「轆」出來的。

她穿著米白色連身「連球」裙,腳下是一個半圓形、有重量的大球體,被一名黑衣男子手動着、轉進觀眾的範圍。像一個真人不倒翁,站不穩。

奧地利作曲家舒伯特(Schubert)的一曲Serenade響起,男子把她推一下,她順勢慢慢倒了過另一面,他走過去,把正倒下的她,又推向另一面。完全被動的她,不自主的,在歌聲中擺來盪去。

是浪蕩,還是踉蹌?

看她歪倒了,又盪起來,我心口泛起一陣物傷其類,感傷沉入骨。這表演的意境,poetic又mesmerising。我們都在身不由己中跌跌碰碰,在東歪西倒中成長,有時伸手出去,偏偏、僅僅觸不到,又返到原地。偶爾累透了,會到墮地,後再拗腰而起。再跌碰。重複到你暈為止。

是什麼把我們扯回來,又推出去?還是我們自己搖擺不定?

踉蹌。放在舌頭,這兩字是苦的,是冷的。

作為一個過來人,我不知怎去告訴你,人生就是關於踉蹌,這兩字永遠叫我悲從中來。

於是第一次看Pina Bausch的《穆勒咖啡館》(Café Müller),感動得要就地粉碎。那種失心瘋的落泊,狠狠的失魂,東風無力百花殘。

相比之下,Yoann Bourgeois這個《Culbuto》(不倒翁),還少兩分滄桑,多一分溫柔。

沒想過在都市中的辦公室大樓,有空間盛載這種藝術表演。

一知道太古坊Artistree有法國舞蹈及雜技藝術家《Yoann Bourgeois – Moving Pieces》的表演,我即時撲飛,好不容易弄到兩張。他的創作,太令我想起凡人的無助,塵世的淒然。

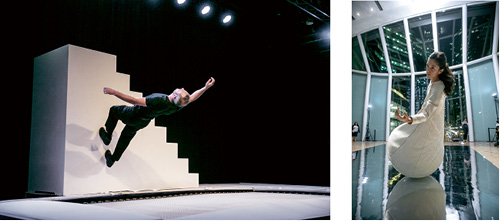

下班後,人來人往的商廈大堂,走廊位變成了表演場地。看完「不倒翁」,我們走到另一個位置,看《Dialogue》。Yoann Bourgeois和他的拍檔,在一塊巨形木板上找平衡:大木板是平坦的,但沒有平放地上,卻在一個很短很幼的支架上。想像大木板是頂在一個陀螺上,又或者你用手指頭頂着一本很大的書,要在支撐點上找一個四平八穩的平衡。不易。

Yoann Bourgeois和她(之前的不倒翁),兩個人先後上板,慢慢的,不讓木板着地。為了平衡,他們要天各一方,上去之後,他們先用爬的,再小心翼翼站起,步步為營穩住自己,又盡量顧及對方。在那個共同平面,任何一方輕舉妄動,都會令大家失衡。他們躡手躡腳走近對方,好好坐下,要大費周章。

人生,可能是關於二個人如何在相處中,一起找到平衡。

有人或會放棄,一個人算了,免煩。

重頭戲,我們回到Artistree正式的室內表演場地,看《Fugue/Trampoline》。”Fugue”,相信是取其拉丁文原意,有「追逐」、「飛翔」之義,後者,彈牀。

台上是一個八級高的樓級和彈牀,Yoann Bourgeois上了一級,掉下來,落在彈牀上,彈回地面,又由頭來過。音樂中,優美的,他上、落、彈,有時彈回樓梯上,上得更高,但又掉回低處。不停的上上落落,如飛翔,不斷的彈來彈去,又如人生中各種追逐,來來回回,得到、失去、到了更高,落回低處,可升可跌,徒勞無功,周而復始。

如詩的,高飛,下墮,失去,擁有。

離開時,我回望辦公室大樓,感覺有點魔幻。讓上班族的人生營營役役的商業空間,這夜,竟讓我細味到詩意盎然的凡人無助,和塵世淒然。