我並不常碰到那樣的事,甚至可以說,那樣的事在我的人生裏絕無僅有—小說稿刊出後,稿費被一直拖欠着。在等待事情得到解決的過程中,我不由自主地從各個細節進行反省,以釐清自己會陷進這種狀況的原因。我想到那本雜誌所隸屬的機構,多年前,我差一點就進入了這機構的其中一個分支,成為其中一名員工。

大學畢業後,我進入了一個跌跌撞撞,不斷碰壁的嘗試時期。那是一個混亂而充滿迷惘的階段,過了很久,我才明白那時像一隻失去頭顱的蒼蠅總在原地打轉的原因—我心底裏知道自己想做的是什麼,卻不願聽從召喚,只是想找到一條相近但更容易走的路。總之,我在一份左派報章擔任記者的工作,每天早上前往報館的車程,都在質問自己:「我到底在做什麼?」

因此,當朋友的朋友收到邀請要創辦一本女性雜誌,輾轉找到我,問我有沒有興趣擔任文化編輯,我驚喜不已,禁不住一口答應,而且以為那就是我夢寐以求的工作。從辭職至正式上任新工作的一個月裏,我夾在兩份工作之間,日間在報館為工作進行收結,下班後籌備新的雜誌,在極端忙碌的日程裏,焦慮和質疑終於暫時止息了。或許,打從第一份工作開始,遇到太多的挫折,那時我認為,還沒有成為正式員工,就為新雜誌工作,以及期間所遇上的障礙,本來就是工作的一部分。上任前,我去了一趟五天的旅行,那還是一個智能手機並不普及的年代。在回程的飛機上,我突然發現,對於次天早上就要開始的,夢想之中的職位,我心裏竟然是滿滿的擔憂和焦躁。「或許,工作就是這樣。」我對自己說。

班機抵達香港,當我跟着人潮,經過熟悉的通道,在入境的櫃位前排隊,手機便響起來,那是跟我一起為新雜誌工作的朋友。她告訴我,在我離港的幾天之間,機構的高層決定,終止醞釀數月的新雜誌,換言之,它已胎死腹中。我心裏忽然非常安靜,只有一把清晰的聲音在說:「這是一件好事。」同時,我感到長久以來緊繃的肩膀突然放鬆的自在。我的理性說,這消息不妙,意味着我即時失業,但我的感受表示:幸虧如此。

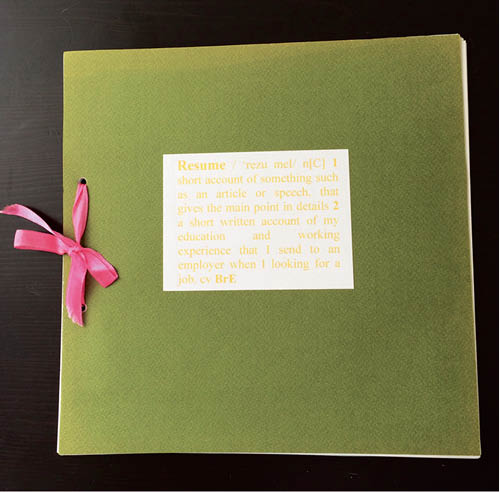

乘搭機場巴士,透過窗子看到暫別數天的城巿風景,我知道,面前的都是新路。朋友跟我討論要如何向那機構爭取已展開的工作報酬,包括為拍攝和訪問的工作所墊支的費用,我腦中理智那一面也知道要據理力爭,但心裏卻在想,要把精神和心力放在找一份新工作之上,對於這個已成過去的工作項目,最好盡快從生命裏刪除它。在那段日子,我既沒有為忽然終止的雜誌神傷,也沒有感到任何不幸。我並不知道當年的我是如何做到—或許,已到中年的我,其實無法理解,那個年少的我,心裏澄明的一面,不必經過打坐禪修或開悟理論,就是自然而然地知道,既然已經失去了工作,就不必斤斤計較那為數不多的賠償,反正,年輕的本錢並非鈔票,而是時間,珍惜光陰,盡力做自己想去做的事,才不會愧對青春。之後的一個月,我專注地做出一本又一本手作書—那其實是履歷表,只是以一本小書的面貌呈現。新工作比想像中更快到來,我帶着不捨訣別手作書。

以後的人生裏,我失去了許多非常重要的人和事,這些人和事即使遠去了,仍然緊繫着我的每根神經,或許,只是因為我不願放下他們。歲月的累積,原來並不是新陳代謝減慢,或眼神不再清澈明亮,而是無意識的遺忘—忘記了自己永遠有無限的創造力,忘記了生命原是善意而豐盛的,忘記了要把失去的人和事放進生命回收箱,忘記了活在當下的真正意思。

我問回憶中那個年輕的自己:如果一扇門關上了,但從沒有另一扇門打開,會不會是因為,我把身子攔在門前,使它無法順利地關上?

她說,你早已知道答案。

隔周刊出