香港有地產霸權,沒建築美學。

如果說建築是人類創種的樹,每一幢大廈都是一棵我們栽培的有機物,裏面和周遭有作息營生、有生命延衍、有周邊發展,香港到底被建造成怎樣的一個石屎森林?給人一種怎樣的都市神韻,怎麼的集體建築表情?

「怎樣的城市,有怎樣的建築」。每次到不同城市,敬服又仰慕別人的建築美之時,總升起一陣惆悵。

有些美術館本身已是一件藝術品,就像不少建築一樣。Frank Gehry的Guggenheim Museum Bilbao及其巴黎的Louis Vuitton Foundation,怎能不親睹直視,踏進它們的奇偉臟腑,呼吸它們和整個環境互動的空氣?(當然,後者的art collections有限公司、策展項目的無驚無喜又是別論。)我年輕時恨去Bilbao到不能,就為了這個館,和那裏的巴斯克美食。Zaha Hadid的Ordrupgaard Museum是她在哥本哈根的另一個簽名,「曲線女王」可以不華麗高傲,簡約之中留一抹意想不到的驚奇「轉彎美」。到外國旅遊,投入美術館替心靈充饑是必需的、腦袋心靈同樣有對美食的飢渴,看美術館本身,已是享受。

但走到東京的南青山,看着根津美術館,泛起多一番的領會和反省。不是醍醐灌頂,但如涼水在指縫漫過,一陣禪意如煦風照過心靈。

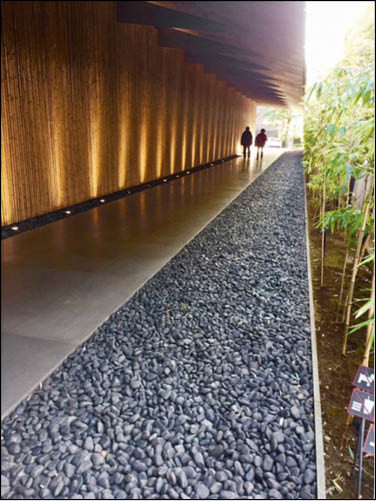

它低調、簡樸、謙卑、安靜,根津是一所相信恬靜、相信無爭的美術館。當很多建築高調而刻意的宣告自己的存在,爭奇鬥艷,顧盼自豪,萬佛朝宗,放大嗓門引吭高唱自己的重要,它偏輕輕的以音樂中最柔軟的ppp(Pianississimo)發聲。你發現也好,略過亦隨緣。透明的門牌,現出進門長廊簇擁着展館的竹叢,風中、陽光中,悠然。綠竹黃竹夾道,走過竹林之道,長長的,讓人心隨境換,清淨一下紅塵才進館。不過是竹、土和小石,都是些尋常自然之物,正是建築師隈研吾難得的「弱建築」心思。什麼是「弱建築」?Less is more也。紅塵放縱,不如草色入簾青。

沒有奇詭的線條造型,不要眩目的物質格調,總之不張聲勢,他的招牌菜是以竹、木、紙、土、石等傳統被視為脆弱的物料,加上工藝與科技的運用,建造低調、隱身於自然之中的建築。讓路,天地之美在前,建築之喧在後,是他的理念。建築為副,環境為主,建築應能為土地發聲、尊敬大自然。與Frank Gehry和Zaha Hadid這一派被詬病太自我外露,完全不與自然對話,自顧自在環境中跳了出來表演的,是另一種建築語言和詞彙。

隈研吾的作品,眼神和表情,是溫婉細靜的。「我希望能盡量使用當地的建材,因為對當地有情感的建築,也比較容易成為好建築。」弱建築也稱「負建築」,由英語的”Defective Architecture”而來,即不刻意追求象徵意義,不刻意追求視覺需要,不刻意追求滿足和佔有慾的建築。留意,不是不追求,是不刻意追求。有感於阪神大地震、真理教毒氣事件,911恐襲,再巍峨的建築都可瞬間瓦解,與其雄心萬丈構建倨傲屹立、凌駕周圍的「勝建築」,與其鋼筋混凝土萬歲,不如溫柔地令建築更融入環境,生長在永續而和諧的出路上,與時間、自然共進並存。

捱過九十年代日本泡沫經濟崩潰,被稱為「日本消失的十年」,期間隈研吾幾乎沒有任何工作,只能接受朋友邀請到偏遠的鄉下去,再小的工程也得做,他的謙卑是淬鍊出來的。由八十年代的丹下健三、黑川紀章、槙文彥,九十千禧的安藤忠雄、伊東豊雄,到如今隈研吾、妹島和世和西澤立衛,這些建築師都是風流人物,自87年至今,七位日本建築師榮獲建築界最高榮譽的普利茲克獎。如今,從「強建築」盛世走過來,悟道之念,是與慢活,侘俶和歸園田居之契合。

(隔周刊出)