從圍牆高築的那刻起,東德人從來沒有放棄越境的努力,以攀爬、跳樓、熱氣球、挖地道等方式逃走。逃亡者面對的不僅是堅固的高牆,還有邊防軍的射擊……

在柏林圍牆存在的廿八年間,有一百二十五萬人離開了東德奔赴自由的西方。逃亡潮集中在圍牆修建和倒塌那兩年——1961年有大約廿三萬,1989年有大約三十九萬。

據史塔西統計,1976至1988年間,在邊境有三萬八千次失敗的逃亡,即每年超過三千次。柏林圍牆紀念館資料顯示,僅在柏林圍牆上被殺的死難者至少一百四十人。

每一個逃亡倖存者,都有一個驚心動魄的故事。

被困在這個國家,活得像一個囚犯

施普雷河(Spree River)貫穿柏林,風光綺麗。 陽光下,人們遊船賞景,慢遊柏林。 2019年秋天,六十三歲的導遊Peter Barsch站在Schilling橋上,望着緩緩駛過橋底的遊船,慢慢講述他逃出東德的故事。

1978年9月3日,廿二歲的Barsch冒死從這座橋下游水逃到了西德,一起行動的是一位懷孕五個月的孕婦!

「被困在這個國家,活得像一個囚犯,一舉一動要被控制着。我討厭被限制出行,難道要等到六十五歲才有資格去巴黎嗎?我看不到未來,感覺不到快樂。」這份不滿促使Barsch拼了命經歷三次生死一线的逃亡。

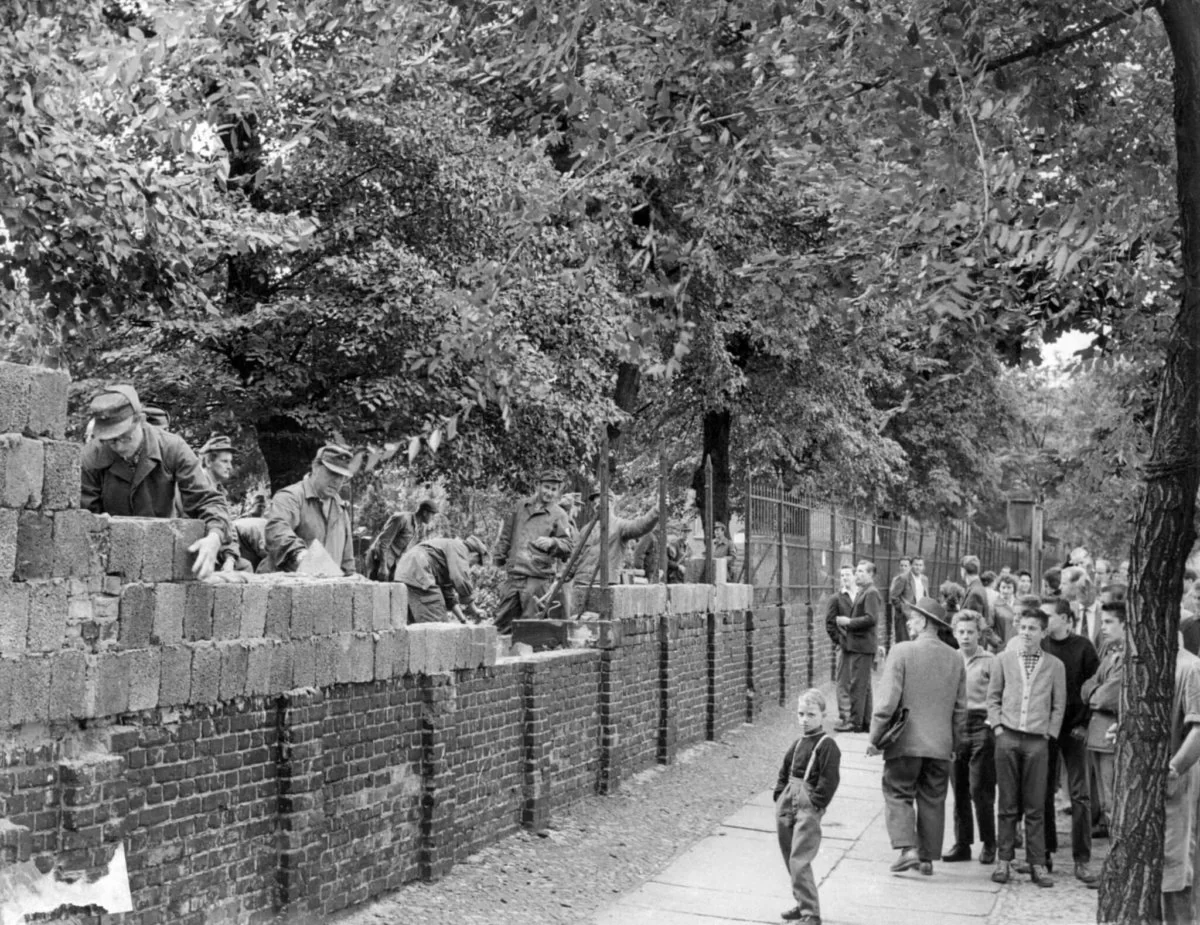

二戰結束後,德國被美、英、法及蘇聯佔領,1949分別成立德意志聯邦共和國(西德)德意志民主共和國(東德)。至1961年,不滿極權政府而遷移至西德的東德人已達三百萬。為了阻止逃亡潮,1961年8月13日,東德政府砌起柏林圍牆,日益加固由混凝土牆、瞭望塔、自動射擊區、無人地帶構成的邊防設施,167.8公里的柏林圍牆是德國分裂和冷戰的重要標誌,也是分割東西歐的鐵幕象徵。

前東德具有蘇聯──東歐陣營政治體制的普遍特徵:計劃經濟、無選舉自由、無新聞自由,無出境和遷徙自由,政府對異見分子禁錮或驅逐出境。

Barsch於1956年出生,童年住在東柏林Treptow區,地處東西柏林交界。他和一羣比他大的孩子常常在鐵絲網之間鑽來鑽去,甚至溜到一街之隔的西德地界買朱古力吃。而持槍的士兵每日就在身邊巡邏,只是沒當這些孩子一回事。

Barsch五歲那年,正好要建柏林圍墻了。一家人被迫搬家,當時鐵絲網變成鋼筋水泥牆,周遭的房子全部拆掉,空地用來做內牆與外牆之間的「無人地帶」。他們一家搬到了更加閉塞的東柏林中心,從此遠離了邊界。

青少年時代的Barsch留着長髮,他特立獨行,自嘲「幼稚又自大」,時常挑戰權威。1969年,亞歷山大廣場的世界時鐘(Weltzeituhr)落成。當老師眉飛色舞地向他們介紹這新建築多麼現代化,Barsch卻給她澆冷水:「我們不能自由去日本東京,為什麼要知道那裏的時間呢!」

後來,父母離婚,他與父親關係緊張,終日惹麻煩,被視為「問題少年」。十六歲,被送入少年管教所。「也許西部會更好?」他心中突然萌生出離開東德的念頭。

第一次逃亡:誤入禁區被判刑入獄

逃亡嘗試開始了。不,準確地說只是和朋友搭火車去東西邊界附近一探環境。不過,他們因誤入禁區還沒看清地勢就被捕了。他因私自跨越禁區並試圖叛逃被判監禁。「刑期是一至三年,視乎表現。」

「我完全不害怕,但是為了保護自己,我必須裝作一副凶神惡煞的樣子。」Barsch在獄中兩年多才被放出來。出獄後,他當上五金廠的工人,而後又做演員拍電影、在藝術學院做繪畫裸體模特兒。在由政府包分配工作的東德,格外另類。 當時一般工人的平均薪金是600-700馬克是,他卻能夠賺1400馬克,日子過得不錯。

有次,他不小心再誤入禁區,被警察拘捕盤問,險些又入獄。「我實在無法忍受這樣的政府了,我鄙視他們的存在!」他已經燃起誓死的決心。

柏林被視為難度最高、最不可能逃走的地方。Barsch卻總感覺有辦法。「許多人想逃走,但是有家庭或者孩子等各種牽絆。而我一無所有,我特意不去愛上任何人,不投入感情,我讓自己保持冷漠。」他離群索居,獨自埋頭研究地圖,夢想着找到逃出去的路。

第二次逃亡:一聲巨響引發險境

再度逃亡,Barsch看中了位處邊界的Charité醫院。那裏沒有鐵網,內牆邊有一道鐵門,「無人地帶」只有5米。兩道圍牆中間只有一個監視塔。「如果我是邊防守衞,常年守在那個眺望塔,我會無時無刻盯着看嗎?專注地看十分鐘?十天?十年?如果一直無事發生,我又會做什麼?也許抽煙,也許發呆,打瞌睡?只要可以不出聲地跳下牆,應該不會被發現……」他對此深信不疑。

此後Barsch不斷練習翻牆、攀爬障礙物,練習落地不發出聲音。1978年夏日的一個深夜,他和新拍檔行動了!他Barsch輕巧地翻過圍邊的鐵門,並且做到落地無聲。然而,拍檔卻在翻越的時候踢到鐵門,發出了一聲巨響。

這聲音頓時驚動了守衞打開窗戶張望。幸好Barsch他們躲在眺望塔之下。眼見守衛開始警惕,他們只好撤退。「心情興奮又害怕,我可不想再入大牢了,反正那裏已沒什麼新鮮感。」那次Barsch從灌木叢溜走,逃過一劫。「我直覺下次要換新拍檔了!」

第三次逃亡:雨夜渡河遇巡邏艇

一個月後,二十歲的好友Ute Bischof告訴他,自己已經懷孕了,但男友在西柏林,勢死要逃過去。

「她是游泳健將,有決心,而且不是秘密警察……」Barsch思索幾天,決定再試。他向Bischoff分享了獨到的路線。他就讀的學校就在施普雷河邊,可以望見邊界和河上的一切,「我們一直想着牆上逃走,為何不從牆底試試?有一個橋洞總是開着,專門給貨船和巡邏船經過,那是我們的機會⋯⋯」早前,他已經暗自訓練「靜音」游泳─不用手划水,不濺起水花。

當二人下定決心雨天行動,迎來的卻是持續的艷陽天。

1978年9月3日,淅淅瀝瀝的雨終於將河面籠罩在一片朦朧之中。深夜,他們穿著黑色T-shirt,帶着潛水面鏡、蛙鞋和呼吸管,來到Jannowitz橋下的岸邊。Bischoff果斷先下水,她游到前面,時不時停下來等Barsch,看他的指揮。

游了一陣,已是五個月身孕的Bischoff太冷了,冷到發抖,牙齒一直打顫,幸好附近工廠排出的廢水是發熱的。他們沿着河岸向Schilling游去,橋上的監視塔,有荷槍實彈的士兵嚴密守衞着。

當他們準備橫渡到對面的橋洞,此時,一艘巡邏艇開過來了!Bischoff瞬間像一條魚輕巧地沉了下水,Barsch則冷靜地漂浮在水上,一動不動。巡邏艇在不遠處停了下來,他們只好屏息等待著……

突然,巡邏艇發動了引擎,隨後漸漸駛走。二人組繼才得以續往前游。Bischoff看到一個梯子,正向往上爬,但是Barsch直覺不該從這裏上去,「離檢測塔太近!」他們決定往前游一陣,岸邊有個小港口,停着一隻貨船,那是最好的掩護。

守衛在兩百米處隨時可能開槍

Barsch很快爬了上岸,沒想到Bischoff卻僵在水中了,遲遲不肯動。而瞭望塔就在兩百米處,邊防軍隨時可能發現他們並且舉起槍。「我害怕極了,完全不敢望那邊。」Barsch回憶道。

就在千鈞一髮的之際,Barsch輕聲對她說:「你如果不上來,我就跳下去陪你。我們可能會被射死或者一起入獄……」 Bischoff聽罷稍稍遲疑,終於伸出了手,讓Barsch將她從水中拉上來。

上岸後,當他們見到停車場那些裝滿了朱古力的貨櫃車,終於鬆了一口氣:「我們脫險了!」

讀懂「人性」是逃脫的秘訣

回顧逃亡的過程,Barsch認為,成功得益於他對環境瞭如指掌,他從學校的窗口長期觀察着施普雷河,哪一處的小港口有船停泊,哪一個橋洞開着⋯⋯「也許守衛在抽煙,也許看到了我們,我不知道。設身處地去想象,如果我是那個士兵,作為正常人,我也不會一直盯着河邊,這是人性。」

Barsch到了西德的生活,起初每日都激動人心,他做酒吧侍應和調酒師,卻时时被人看穿他來自東德,從衣著、言談,乃至開玩笑的方式,都暴露了他的身份。

一年後,某天,他再度站在高墻下,不同的是,這是自由的西柏林。「我開始有點思鄉,但那已經回不去了,我和墻那邊的人生完全隔斷了。那種感覺有點受不了。我的根還在東德,在西德沒什麼歸屬感,反正都是異鄉,為什麼不去遠點?」後來,他去了流浪,在巴黎愛上了一位美國女子,之後更成為他的太太,於是去了美國生活。

逃出來之後的十年,他每次申請回東德探親都被拒絕。

1989年,當他在美國讀到報紙說柏林圍牆倒了,邊界開放了,從不流淚的他,剎那間淚流滿面。

鳴謝:visitBerlin