今年七十有六,王世瑜身子硬朗聲如洪鐘,說起話來比許多青年人還要口舌便給,甚至有點金庸筆下小說人物的行走江湖的氣度─自1990年代定居加國,王先生在彼邦註冊為中醫,三十多年來懸壺贈醫,救回不少癌症病人,名滿港台美加。聽這樣一個奇人說他認識的查良鏞,頗有在榕樹頭聽古的味道。

1959年《明報》創刊不久,王先生即加入編採部,幾十年間進出《明》系,一直視查先生為亦師亦友的恩人,言談間不下數次提到查氏影響了他的命運,言詞間甚為感激查氏知遇之恩。

王先生說,第一次是十八歲時發現母親罹患胃癌令他要棄學投身社會,當日他投考《明報》,本由沈寶新先生 ① 聘用為校對,三天後因為個性機靈、文筆有巧思(當然能跟沈和查說一口上海話也不無關係),被查氏升格為編輯─按當時《明》系的同人誌式經營模式,王先生跟其他編採人員個個都是文武雙全的高手,無論在文筆佈局或對市場潮流掌握均各具慧眼,而王先生因為深諳查氏想法,不單成為查氏智囊之一(另一是倪匡),至今還維持通家之好,每年總會回港兩三回順便探望查良鏞先生和家人。查氏第二次改變王先生命運的,是在八十年代着他寫許多關於中國大陸氣功及特異功能的報道,並引介特異功能人士給他,亦造就日後王先生拜師隱世神醫門下,以中藥醫好不少癌症病人的因緣。

玩show hand變出《明報周刊》

「很多人以為查先生嚴肅,但其實他從不罵人,只是不善辭令,怕說不清楚就寫字條着我貼出來公布。當年《明報》查先生最鍾意叫我一齊上倪匡家,一邊飲白蘭地一邊煲煙,一邊玩show hand一邊度橋。」度橋的結果,催生了《明報》一系列叫好叫座的報刊:《明報》、《武俠與歷史》、《明報月刊》、新加坡的《新明日報》、馬來西亞的《新明日報》、《明報周刊》和《明報晚報》(此外還有在《明》系以外,但同屬查氏與沈氏經營的《野馬雜誌》和《華人夜報》),當中有針對知識分子階層的,《明報》、《明報月刊》;如也有面向普羅大眾口味的,如《武俠與歷史》、《明報周刊》,也有因應1970年代股票市場興起而以經濟版為主打的《明報晚報》。

獨具慧眼 獨家訪梧桐山大逃亡

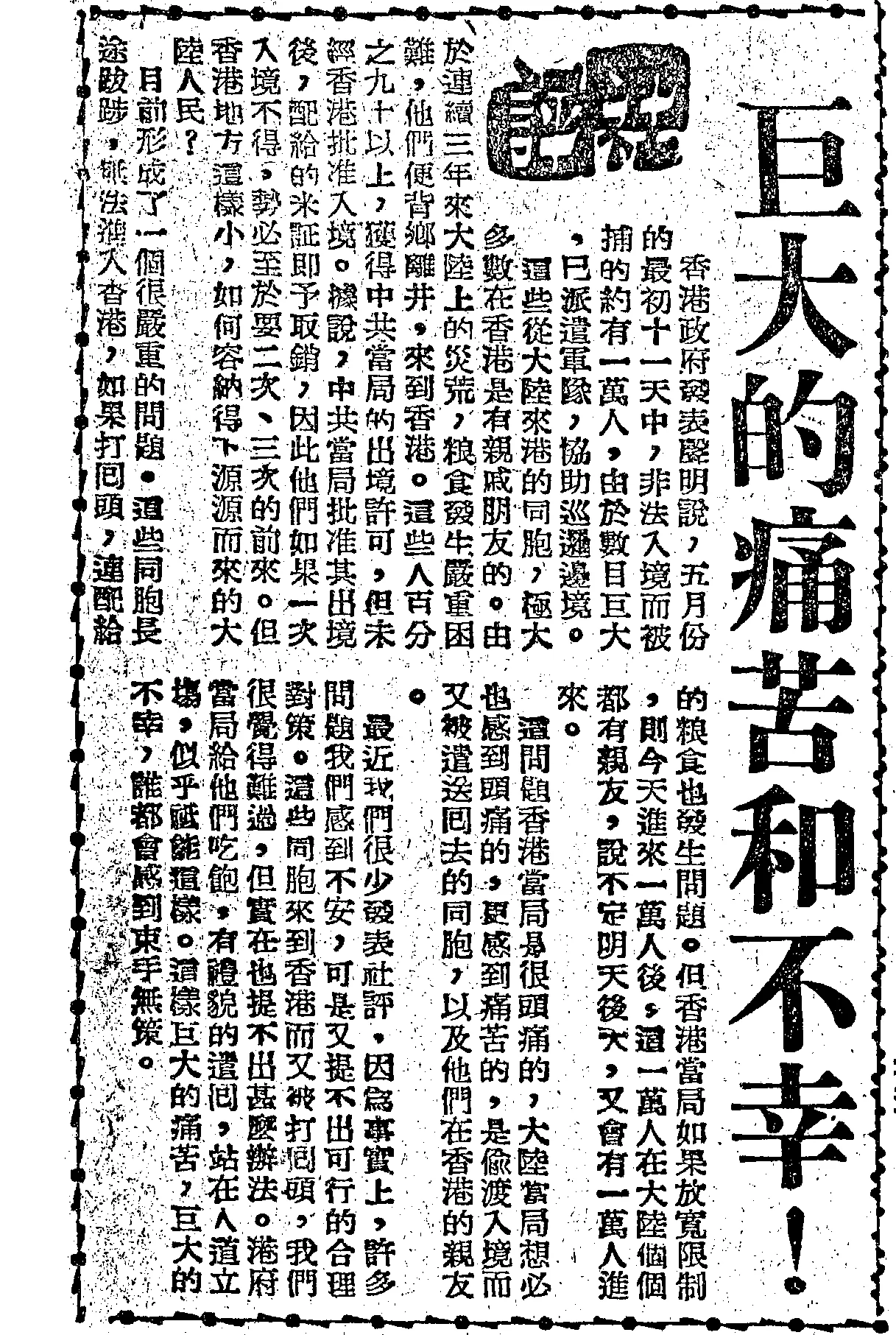

「我最初不是做《明報》而是在《星期文庫》寫都市傳奇,那是一份用來打羅斌(《新報》系)的《環球文庫》,每期寫四萬字,有$150至$200稿費;之後做過《野馬雜誌》②,那用來打《新》系的《藍皮書》─查先生是個多『橋』的人,跟韋小寶個性相近,我也有韋小寶的脾性;查先生鍾意我機靈俐落主意多……說起來,查先生比我大十六歲,他屬豬,我屬兔,我們氣味相投─人人覺得查先生嚴肅,(但)我們講緣份,他什麼也跟我說。」王先生口中的查氏就像帶領以色列人出埃及的摩西一樣有着料事如神高瞻遠矚:「1961年梧桐山大逃亡 ③,查先生叫我們買麵包去派給難民和採訪,因為是獨家新聞,所以大賣,那是《明報》第一次起紙(銷量上升)。查先生真的有很多『橋』!」查氏的厲害,不單是王先生口中有嗅出升紙價值、然後造成轟動新聞的「橋」,更厲害的,是他能夠在複雜的政治環境中找到有利於報章生存、對其文人辦報形象和影響力的異常體質,難怪他被人稱為「香港四大才子」之一,後來並因此衍生出一門「金庸學」。

按張圭陽先生《金庸報業》一書研究,《明報》創刊頭十七天走的是以武俠小說、名牌效應、演藝界消息、西方電影明星艷照為主的本土口味小報,社論不受重視,後來才因為要增加銷路才加入社會新聞走大報路線,但報道方向是「以發掘新聞為主,人無我有,走偏鋒,小報形式,大報取材。」而查氏決定從人道立場報道該次難民潮,除了因為當日香港人或多或少有親友逃港,感同身受,令查氏意識到這能成為賣紙的新聞,但也可視作查氏文人辦報意識醒覺。

正如歷代文人往往活在孔孟所編寫的儒家童話中,查氏幻想受盡專制政權和暴力壓迫是一種文人身份的洗禮和幸福所在,加上受英國哲學家羅素(Bertrand Russell)的反戰思想影響,因此他在六、七十年對當時中國連連政治鬥爭所引致的天災人禍不斷追蹤報道和評論,特別在1964年對當時中國外交部長陳毅「核褲論」從人道上加以批評,令他跟左派報章筆戰後決裂。及至六七暴動,查氏的社評精闢獨到,讓《明報》贏得持平、理性和公信力的美名,繼後查氏的社評,無論對中國或香港事務都秉承這種不畏強權的態度作出評論,王先生說當年查先生說過:「作為報人,政府做得不對的便要鬧!」因這是報人的責任,但也是時勢造英雄。這段時候查氏可說盡得人世間的讚美,不單銷量節節高升,還讓其在政治上得到重視,無論是左中右中港台,查良鏞在重大議題上均成為政府攏絡的對象。

當日查氏在社評或是小說上的成功,均歸功於其嚴謹的考據和經營,這亦是查氏管理《明》系編採部的要求:「《明報月刊》剛創刊時,查先生請中國共產黨創黨人之一的張國燾寫稿,我便駕電單車入赤柱聖士提反找張先生。」當時作為編輯的王先生,絲毫不以跑腿為忤,認為令他長了不少眼界:「64年時當毛澤東說『寧要核子不要褲子』,查先生需要很多資料來寫那些社評跟左派筆戰,就叫我駕電單車到日本領事的家中攞料─為什麼要問日本領事?因為日本人對中國歷史和局勢做了很多很嚴謹的研究,資料很有分量。」

雙查方案

由於查氏擲地有聲的社評絲毫不向恐嚇低頭,當時左派甚至將查氏叫作漢奸。王先生認為查氏的批評,全因愛之深責之切:「其實當時他的社評全部為中國好,全部都很溫和,但當時中共覺得很刺眼,要對他不利,好激烈囉!(他的社評)不像我的標題那麼得人驚,他下筆都是很溫和,但溫和之中又很有道理,所以當時中共頂佢唔順,把他看作眼中釘─因為他有道理,所以成為眼中釘。(也)因為當時其他報紙對於政治評論,沒有他的獨到和透徹。所以後來中共都要找他和查濟民(他的叔父)一齊起草基本法。其實查先生讀書時讀的是國際法,所以對局勢看得很準。他的社評在政治上影響力大過武俠小說,(1988年)『雙查方案』我是第一個做校對!」但當年由於「雙查方案」比當時各界所提出的其他方案還要保守,因而被認為有礙民主進程而得不到港人支持,回港後有各種針對他的示威抗議,同時因為在整個過程中不容《明報》編輯部有不同於他口徑的編採報道,引來公眾對傳媒是公器還是私器的討論。

① 沈寶新,浙江湖州人,金庸同鄉。1959年與查氏合資出刊《明報》。

② 《野馬雜誌》原是查良鏞與沈寶新最早構思的刊物,本意是一本八開的十日刊雜誌。但《野》不屬《明》系集團刊物。1962年創立,69年停刊。

③ 1958至1962年,中國推行大躍進引致大饑荒,令國內人民死傷枕藉。1962年,成千上萬難民逃難來港,很多人因天氣酷熱加上體力不支,死在途上。

Profile

王世瑜,又名阿樂,香港報壇奇才,曾任《明報》及《明報晚報》總編輯,並在各大報章撰寫專欄五十多年。因緣際會,於六十年代及八十年代曾隨兩位有奇醫、怪醫之稱的高人習醫,盡得箇中秘傳。1991年移民加拿大溫哥華後,一直為當地僑胞贈醫施藥,並於2002年考取首屆中醫及針灸牌照,在列治文商業區自租診所,成立不牟利的「樂健會」,為病人義診,分文不收。著作包括:《阿樂珍藏秘方》、《阿樂臨床處方》。