這天,加多利山陽光爛漫,轉角還是成堆壓在籬笆上的紫鈴藤。多少年,宋家陽台仍舊是張愛玲筆下那廬山一角與壺中天地。

她那三箱紙箱如今已被分類收進宋家客廳大櫃,談到往事,宋以朗走近櫃前,拈來便是張愛玲珍貴的真迹手本,一翻便是要找的那一段—縱不是張迷,這些年來,宋以朗已將她的事情與作品倒背如流。

客人特別喜歡宋宅的陽台

十七年前,宋以朗的母親鄺文美病重,宋以朗於是結束留美生活,與老傭人和管家在港照料母親,並接手父母之任,繼續打理張愛玲留世的珍貴遺產。他說自己這些年能說的話已不止對記者說過一遍,搜索枯腸不知幾多次,現在就像一套老劇本,怕是變不出新的情節,然而他還是緊守那份責任,與北京記者通了將近五小時的長途電話,下午知道記者來找,一早也就穿戴整齊,在家中靜候。

一進門,便見他站在宋宅的陽台門前。

客人都特別喜歡他家的陽台,下午三時照進來的陽光令宋廳彷彿還是幾十年前午後的模樣,廳裏頭放着宋淇一張一九四九年從上海帶到香港的鐵製扭花餐桌。這裏舊物很多,卻一件件恆久如新,今天扭花餐桌上擱着的是他十年前出版的《張愛玲私語錄》。

看報上香港大風雨

翻開,裏面記錄了張愛玲離開中國後一人在外寄給好友的私語:

一九六九年六月二十四日,張愛玲給鄺文美的信上,如此寫道:「我想那次聽見Stephen(宋淇)病得很危險,我在一條特別寬闊的馬路上走,滿地小方格式的斜陽樹影,想着香港不知道是幾點鐘,你們那裏怎樣,中間相隔一天半天,恍如隔世,從來沒有那樣尖銳的感到時間空間的關係,寒凜凜的,連我都永遠不能忘記。」

過了好幾年,她還是惦念着香港,有次讀報,張愛玲看到報上寫香港刮大風雨,便在信裏慰問鄺文美—香港下雨了,她牽掛宋家的陽台、大廳掛的那個白色時鐘與宋太太的盆栽,「看報上香港大風雨,幸而Mae(鄺文美)的花都是盆栽」。

晚年,她仍然看報上好友的消息,有次在電影雜誌上她見到宋淇的照片,捎信來說雜誌照片上的宋淇看來清瘦,精神卻很好,使她不至心焦,卻天天想起他們,「彷彿你們永遠在那裏,毫無變化,這種永恆感也是麻木的另一面」。

一次,她走過美國有名的布朗德比餐館,在街上見到紫色的落花,樹的梢頭飄來花的淡香,頓覺夏意很濃,她便寫信說每年夏天,只要在街上看到滿地花碎,聞到夏意,就似回到一九三九年初到港大山上的那一天—「簡直就是那時候在炎陽下山道上走着,中間什麼事也沒發生過,一片空白,一分輕快。」

虛擬的傾訴對象

在張愛玲留美的日子中,為更方便生活和創作,她曾決心把一切想法和文字都改以英文表達,卻改不掉在腦中用中文跟鄺文美「談天」的習慣。一九五五年十二月,她在信中道:「我仍舊無論什麼事發生,都在腦子裏講給你聽—當然是用中文。」過了十年,張愛玲在信中又提起:「我向來睡不着的時候總是在腦子裏講着近事,比這更沒有興趣的,像告訴什麼人聽,恐怕也就是你們,幸而你們聽不見。」到一九九二年,她的來信還是提到腦中有大段的獨白要跟鄺文美說:「以前也從沒第二個人可告訴,我姑姑說我事無大小都不必要地secretive。」

宋以朗說,張愛玲在美國時總想像鄺文美就坐在她面前,像昔日在香港,二人事無大小暢所欲言。

「她說,她總是想像我媽媽就坐在她的對面,尤其在美國想起昔日時。我認為,這是因為我媽媽符合了兩個條件:一、我想張愛玲說的話都是用上海話說的,那自然要找個會聽上海話的人。二、那要是一個女人,她有好些事是不會跟我爸爸說的,後來她寫信給夏志清、莊信正,文字裏也永遠保持些距離的,因為男女之間,有好些東西是提不出來的。」宋以朗說,符合以上兩個條件的人除了鄺文美外,就只剩下張愛玲的母親黃逸梵與她的姑姑張茂淵。

「叫張愛玲對她的媽媽說,那幾乎是不可能的,從《雷峰塔》和《易經》中可以看出她們的關係緊張,張愛玲把許多東西都記在心底,不敢去問,在學校得到的獎學金到底最後是不是被母親打牌輸了去,張愛玲從頭到尾都不知道;另一個是她的姑姑,她們雖然住在一起已經幾年,但姑姑是屬於那種直截了當的人,她說張愛玲『事無大小都不必要地secretive』,張愛玲知道自己有些東西跟姑姑說,對方也只會說:『連這些你都要想,這當然……』。」於是,對於張愛玲而言,世間唯一傾訴的對象就只剩下鄺文美。

一九九二年的信中,張愛玲在給鄺文美的信中如此解釋:「暌別幾十年還是這樣,很難使人相信,那是因為我跟人接觸很少,(just enough to know how different you are)。在我,你已是我生平唯一的一個confidante了。」鄺文美是活現紙上的顧曼楨,是最美的中國蘭花,也是她生平唯一一個紅顏知己。

為了繼續寫作才更要離開香港

張愛玲與香港三合三離,最後都沒有把香港當成終站。宋以朗認為,張愛玲第二次到港已經三十二歲,比起第一次來港只有十八歲的她變化很大,「她從香港回上海後,當上了全上海最紅的作家,到一九五二年她再回港大,若真的要繼續學業,回去找那些教授談小說要如何去寫,應該會搔破頭—比起回頭去讀書,對她而言更好的其實是繼續創作。」

一九五二年,張愛玲看到香港報章刊出一則招聘廣告,得知美國新聞處急需翻譯員,於是去信應徵,當時任職美國新聞處翻譯辦公室的主任剛好就是宋淇,兩人一見如故。

「那時的香港對於一心希望投入寫作的張愛玲而言,要以寫作應付生活並不容易。出版一本書也只能賣一、二百本,遠遠不足以她維持生計,當時雜誌又不多,大都是報紙,報紙的稿費一千字只有兩元,一日若想攢個十元,就要寫五千字—可以想像那是機械式的寫作,一篇千字,等於要向五個報館交稿,那個年代又沒有傳真機,只好時候到了,某報的職員站在門口等領你的稿。時間到了,五間報館都在門口等你—在這樣的情況下寫作,會令人枯槁。寫專欄倒好,如果要連載長篇小說,更不利創作。聽說以前報章上連載的武俠小說都要預先寫好這篇連載會有什麼角色出場,不時便要翻出一個很久沒有出場的人去寫,於是常常擺了烏龍,把不屬於這個故事的人物都寫在一起。這到底沒有什麼意思……」宋以朗說。

張愛玲心中知道,要是繼續留在香港,大概一輩子就是這回事了,於是當美國廣開專才計劃,開放接收中國知識分子時,她託美國新聞處文化部的上司Richard McCarthy為她寫了一封推薦信。「到信批下來,她便上船,去美國了。」宋以朗說道。

林語堂與胡適

張愛玲自言從小就妒嫉林語堂,因為「覺得他不配」,她覺得林語堂的中文明明比英文好,中文好得一字都不能改,但林語堂以英文寫作時卻會有用字不當的情況。

宋以朗說:「她覺得林語堂可以在外國成為出名的中國作家,那麼自己也一定可以,張愛玲後來卻沒有林語堂的成功,這當中有許多東西都須天時地利人和,而不是完全單看一個人的實力。後來她明白了,說自己寫像《金鎖記》這樣的小說,外國人看了總是覺得可怕—如果舊中國是那樣的恐怖,那就意味着新中國是一件好事,這種想法在西方是不可行的。不過,你要她符合別人的要求,她又不願意。」

張愛玲到了美國以後,去了探望同在美國的作家胡適,並於〈憶胡適之〉一文描述了二人相見的場面:

「我送到大門外,在台階上站着說話。天冷,風大,隔着條街從赫貞江上吹來。適之先生望着街口露出的一角空濛的灰色河面,河上有霧,不知道怎麼笑瞇瞇的老是望着,看怔住了。他圍巾裹得嚴嚴的,脖子縮在半舊的黑大衣裏,厚實的肩背,頭臉相當大,整個凝成一座古銅半身像。我忽然一陣凜然,想着:原來是真像人家說的那樣。而我向來相信凡是偶像都有『黏土腳』,否則就站不住,不可信。我出來沒穿大衣,裏面暖氣太熱,只穿著件大挖領的夏衣,倒也一點都不冷,站久了只覺得風颼颼的。我也跟着向河上望過去微笑着,可是彷彿有一陣悲風,隔着十萬八千里從時代的深處吹出來,吹得眼睛都睜不開。那是我最後一次看見適之先生。」他鄉吹來的風是悲風,使人永遠都像立在遠方,然而張愛玲想念的不完全是故土,更多的是昔日回憶和遠方友人。

宋以朗說,在張愛玲的心中家國情與愛情同屬一件事:「她並不是那種因為自己是這個國家的國民,就把這個國家永遠看成正確無誤的人。她對於再喜歡的人和事,也保留自己的想法。中國對她而言雖然承傳了一些文化,有好些東西叫她非常歡喜,如小說《紅樓夢》和《海上花》,對她而言,這輩子只要給她這兩本書,她就心足了。然而,她也看出這個國家的問題,這又是另一件事,就像她愛上胡蘭成,後來又發現他在外面有不少女人,覺得不對路了,心中就幻滅了。凡事對張愛玲而言,都有好有壞,也看時候。」

赴美之前,在一次閒談中,她跟鄺文美說:”No one can love his own country as much as he can love another country—only half understood, half revealed—a veiled beauty.”美國對她而言,曾經是這樣的一個遠方美人。

告別過去與未來的幻象

然而,登上赴美的船,她在日本寄出的六紙信札中已寫道:「我到了那邊(美國),小的mishaps大概常常有,大的不幸和失望是不會有的,因為我對自己和美國都沒有illusion。」

宋以朗說,一個人會對事物寄予幻想,那是因為對其未有接觸,而張愛玲早已對美國有一定認識。「她自己在美國新聞處工作過,我的父親也向她解釋過那邊的環境,加上公司當中的辦公室政治—我媽媽曾寫給張愛玲一篇看似古怪的信,戲謔般提出十幾項『低級文員』的要求,說的就是這回事。」宋以朗說,張愛玲到美國之前早已對美國不帶任何不切實際的想像,她踏實地想為自己找一片能自由寫作的地方,往後在書信中她也很少回憶那個她愛過的上海,「因為她知道以前的東西不會再存在,那只在記憶中有過」。

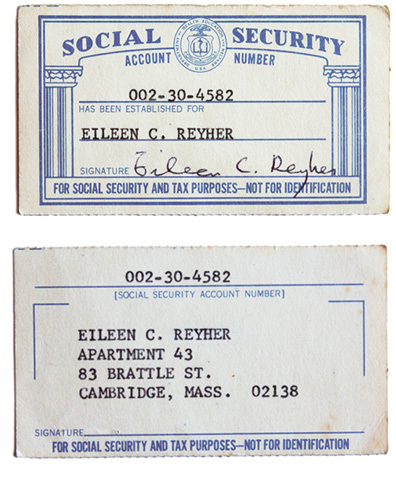

說罷,他在大櫃中掏出一個放了張愛玲遺物的資料夾,從裏面翻出了幾個相框,相框裱的是那張她正值芳華、穿著旗袍、手放在腰上的老相片。相框下壓住了一大疊卡片,卻已是張愛玲晚年在加州的老人證和醫療卡,卡上的照片已經變老了,眼神卻和年輕時張愛玲在香港拍下的那幾張經典照片一樣,還有傲視世界的光彩。卡片底下便是張愛玲的美國綠卡,卡上的她又年輕了一遍,穿著滾邊的繡花旗袍,擦上口紅,精神奕奕,依舊是那個三十出頭才華驚人的上海女作家。

享受的不是風景而是文學

談到張愛玲晚年的美國生活,不少人將之想得貧寒孤苦,然而宋以朗卻有另一種看法,他打開張愛玲晚年的筆記,她的字小小的,急起來像風暴中搭建的小茅屋,潦草難辨,裏面記下的全是一些散句碎文,好些英文段子,卻不能成章。

「當一個人想的全是這些東西時,去到哪裏她都只為收集小說材料,我忍不住覺得這是不懂得enjoy。她做的所有的事都是為了寫小說,不似現在的人去到外國,總是站着看看這看看那,只有她不知道enjoy,也不會去自拍一張,看到什麼就立即記到紙上,只作為小說的材料。

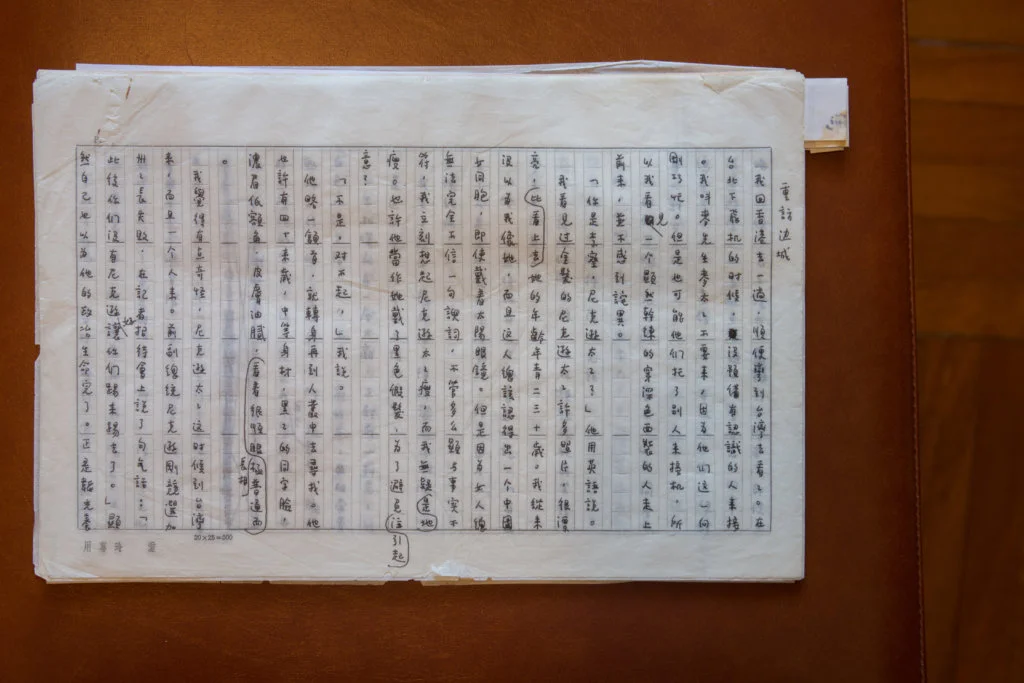

「我不知道她到底為了什麼,但我覺得這就是張愛玲真的一面,你不讓她這樣做,她反而覺得傷心。她不是那種為了寫出小說背景便專程出門去一個地方,翻查當地歷史地理,上天入地的人—她走到哪裏就記到哪裏,把這些東西都儲起來,想着一天也許有用。像《惘然記》中,她提到那三篇作品(〈浮花浪蕊〉、〈相見歡〉和〈色,戒〉令她很震撼。我想就是當中的Epiphany令她感到震撼—我中學學英文,老師叫我們看James Joyce的短篇小說《都柏林人》,先生要我們學會捉小說的要點,那便是Epiphany,一個天主教的儀式,意思是看到整件事的要點,光打進來把整件事照亮。」說着,宋以朗翻開張愛玲晚年寫作〈重訪邊城〉的手稿,第一頁寫得十分工整,稿紙上印着「愛玲專用」。他說,從她昔日寫作習慣去看,前幾頁都是她重新謄抄的稿,稿紙潔白,字體整齊。「後來,寫着寫着就變成了這樣,從一帆風順寫到這裏,怎會不頭痕」,翻到後來,稿紙修刪甚多,風起了,吹散了一個森林,已經幾十年前了,還是從紙上的撩亂讀到她後期寫不出,並滿紙不滿的痛苦。

宋以朗說,這些都是張愛玲的選擇:晚年過着最簡單平淡的生活,看出外國對「苦難中國」的雙重標準,卻一直只為超脫意識形態寫自己最熟悉的回憶。

張愛玲一直相信的文學信仰,如〈自己的文章〉中說的那般:「人是生活於一個時代裏的,可是這時代卻在影子似地沉沒下去,人覺得自己是被拋棄了。為要證實自己的存在,抓住一點真實的,最基本的東西,不能不求助於古老的記憶,人類在一切時代之中生活過的記憶,這比瞭望將來要更明晰、親切。」

鳴謝:

宋以朗先生提供拍攝