年齡:十九歲

職業:學生

(相中人並非受訪者)

她躲藏了很久很久。

一個婦人自牆角閃出,板起臉,抓住她的手腕,問她為何要走。她張開口答話,牙齒開始一顆一顆地掉落,有些捧在掌心,有些掛在嘴裏,滿口鮮紅一點一點往下滴,玫瑰一樣綻放。她轉身就逃,隨即被一羣陌生人追住。這些人眼裏閃着攫取的光,伸出尖銳的爪,她拚命掙扎,衣角卻被拽住。電光火石之間,她背後長出了一對雪白的翅膀,帶她乘風飄去,地上猙獰的臉,終於愈縮愈小,但心還在猛地跳動。

她喘着氣醒來,望一望鬧鐘,凌晨四時。

這類腥羶的夢,她發過好幾次。有次夢見在幽暗潮濕的小巷被追打,嚇得急急跳橋;另一次遇見一個鐵青着臉的男人,舉高手,在她臉上烙下紅印。

假作真時真亦假,夢成了新的日常。每次驚醒,渾身冒汗的她都分不清虛實。直到輕柔的嗓音在耳邊響起,她轉身撲進枕邊人的懷裏,再摸一摸手指上的銀環,一顆水晶小小的還在,才敢闔上雙眼。

⚡ 文章目錄

爸媽同一陣線 自己是異數

她在夢中處處躲避的女人,和那個動手的人,養育了她十九年。本來常因小事而吵架的兩個人,從去年起連成一線罵她,一個說她廢青,一個說她讀屎片,一唱一和,她由中間人變成了活戰靶。

父親是個大男人,這陣子每逢她夜歸,他就威脅她會幫她退學、沒收錢包、剪爛她的東西,甚至揚言要打死她。她試過從母親入手,對方一時說國家事國家了,一時說不能對政府不敬。在她心中,父母思想封建,強調權威,長幼有序。

跟父母作對只有死路一條,倒不如躲着。

每次回家,她就立刻躲進房間裏。這小房子,從書桌到房門只得幾個階磚。一個小櫃子裝不下,便把教科書和筆記堆疊得高高的,逼到滿地,連一個完整的方格都看不見。她覺得,自己彷彿落在高樓大廈的夾縫裏。蝸居的門不隔音,她又像一台破舊的收音機,被迫接收喧鬧紛擾的雜訊。當號角聲奏起,她便知道父親在重播第七次國慶節目;當母親大喊有曱甴,她意識到不是廚房裏跑出蟑螂,而是在說走上前線、包括她在內的示威者。

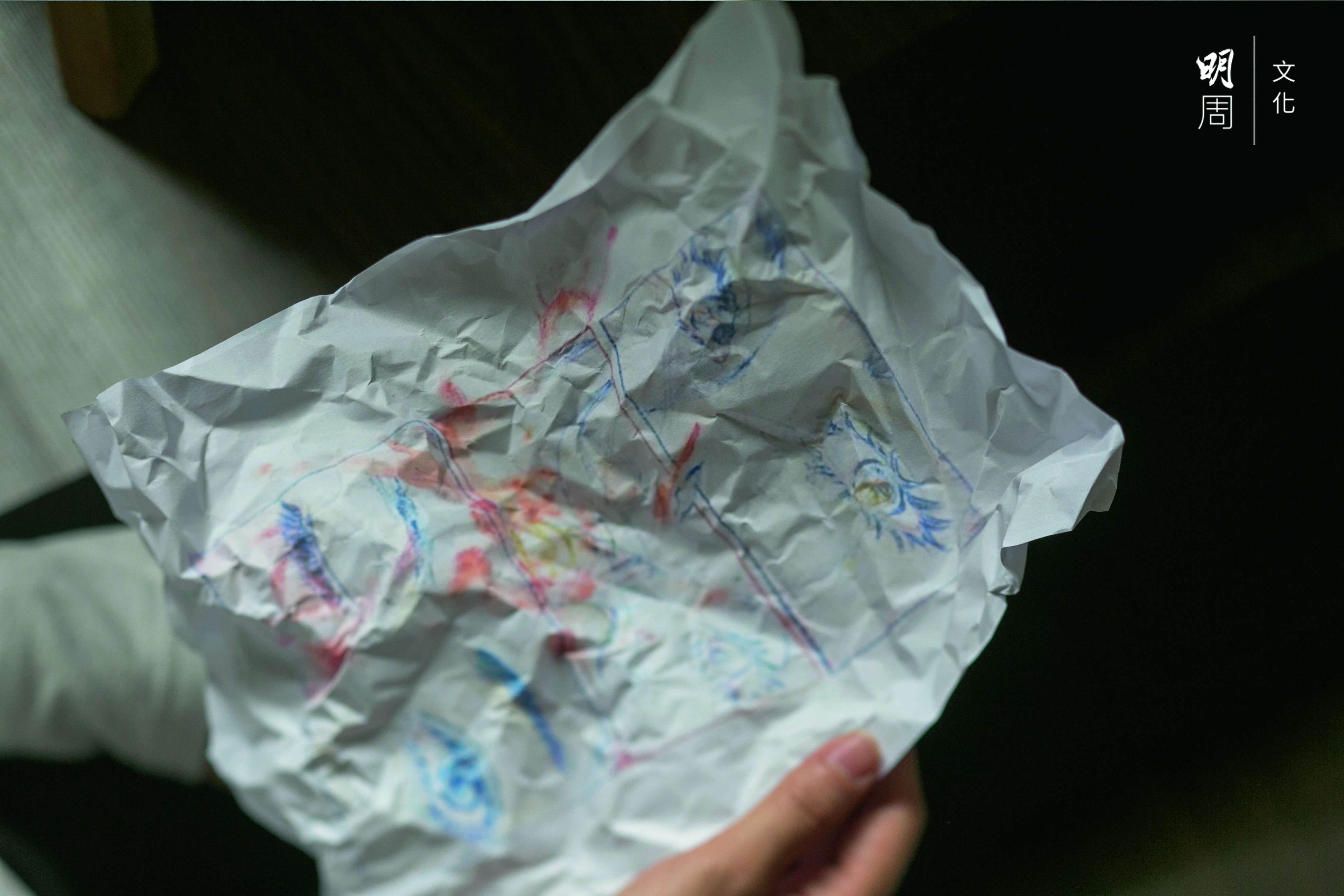

那段日子的夜裏,她就在斗室裏,過一天算一天。有時坐在書桌前畫畫,一直畫一直畫,就像她在輕微自閉的童年時代,也在家裏牆上不斷畫火柴人一樣。這年,她畫的三格漫畫,是一雙亮麗的眼,濺出鮮紅;自畫像,是一個血肉模糊的黃衣女生,被十多隻黑色的手重重包圍。

有次她在家樓下散步,轉過街角,夜幕突然罩上白煙,皮膚灼熱,雙眼飆淚。她第一時間致電父母,囑他們關窗,掛線後才用鹽水洗臉。母親凝視她面上的水珠,認定是她故意流連是非之地。她心裏委屈,明明只想去吃飯,避無可避。她想說些什麼,但最後還是鑽進自己的小房間裏,像世界躲進夜幕那樣。

就算你變成浮屍……

翌日,她在樓下和警察對峙,她爸命令她立即回家。前一天的鬱悶,令她起了反抗之心,卻換來他粗口橫飛,挪開耳邊也感覺到手機快要震到裂開。

「是不是想死?快點滾回家!」

「我已經十九歲,用不着你管!」

「你九十九歲我也會管你!半小時內不回來,我就丟掉所有東西,再捏死你!」

父親的牛脾氣,她最清楚。他體格健壯,小時候用皮帶打她,或搧她巴掌——雖然這雙手也曾救出被母親困在黑房的她。

她和朋友跑過兩個街口,喘着氣趕上家門。踏入客廳,只見他在沙發上翹起二郎腿,在平板電腦上看大陸劇。見她到了,終於停播劇集,咬牙切齒,作勢揮拳,嚷着要打她這個不肖女。她故意打開大門,讓鄰居和朋友都聽見,那麼他就不敢動手。

她說,她受夠了,想走。

「我養起這頭家那麼久,你憑什麼走,有沒有把我們放在眼內?」「反正你也不當我是女兒!」父親漲紅了臉,以一連串的髒話反擊,上氣不接下氣,着她打電話給她媽。

話筒裏,母親冷淡地答:「如果要走,那就脫離關係吧,就算你變成浮屍,我也不會認領。」

她爸還扯高眉毛說,周梓樂和陳彥霖是自作自受的「槍打出頭鳥」。他一陣冷笑:「你喜歡做『天使』也好,被殺死也好,跟我們無關,去追求你的自由吧,哼!」

這些話像一根根刺,直插她的心房。她一直以為父母只看維穩節目,但原來外面有人被暴打有人變浮屍有人跳樓,他們全然知道。當刻她沒有思考的餘地,氣氛就像是多留一秒都隨時會死。她走進睡房,踢開雜物,將書桌上的東西一把掃進背包、斜背袋、手挽袋。臨走前,她紅了眼,為小時候不聽話的自己道歉,但強調現在絕不妥協,便轉身踏出家門。

離家出走一啲都唔型

大門砰地關上。她以為自己會笑着慶祝,怎料一出門口,眼淚如決堤。十九歲,是個怎樣的年紀呢?她覺得,自己領了成人身份證,是個前線絲,然而卸下裝備也不過是剛中學畢業。「我唔再係小朋友,但又唔係大人。我以前一直很依賴,外面房租高人工低,沒有父母照顧衣食住行,我根本什麼都做不到。」

離家出走,之前是狂想,轉眼卻成現實。她發現,整件事一點都不型,眼腫面腫,一抽二褦,還騰不出手拿八達通。她在朋友家住幾天,再暫居親戚家,但消息很快就傳到父母耳中,她趕緊執包袱走,輾轉間搬進一個男手足的安全屋。

她是他第一個住客。搬來的頭幾天,她睡不着,便跟他在客廳聊天。在舊居,她從未試過跟父母靜心交談。她不善表達,父母不懂理解,只懂以年齡和經驗當武器。雖然三字頭的他跟她相差十二年,但他們無所不談,談社會,談家庭,談愛情,連續三天聊至天亮。

他讓出了偌大的房間,裏面有一張加大碼雙人牀,深灰色的牆,兩盞柔和的黃燈。他還會為她煮飯,主動接送她,甚至買衞生棉。突如其來的善意,反而讓她保持戒心,起初總是躲在房裏看書和畫畫;察覺到他想幫忙,就趕緊自己先去做,但他沒放棄關心。

哭泣成了兩個陌生人的連結

日復日,她習慣了向他傾訴。路經某些街道,他們會回想起運動的片段,分享舊事。提起傷心事,他哭着握住她的手,以家人之名,承諾不會讓她受傷害。漸漸,兩個陌生人在彼此身上,堆疊出各種相似,不出一個月就在一起了。

最觸動她的,不是什麼大事,而是在她最脆弱的時候,他在細微處都做好。每天說早安,欣賞她的畫作,察覺她情緒不妥就抽空關心。她發脾氣時,他會反省自己,再輕柔地摸摸她的頭,提醒她:「我知道你很憤怒,但我聽起來也會傷心嘛。」她意識到,自己身上橫生着刺。

面對他人,她的語調總有點酷酷的。每次傳來相片和錄音,她隔幾秒就刪除。唯有提起畫畫、男友,她不自覺變得喜滋滋的,晦氣話也遮不住笑,女漢子變回小女孩,恰如蜷縮成球的刺蝟,從來只在愛人面前攤開柔軟肚腹。

在這個家,她再不用匿藏自己。這裏地上有路,沒有酸臭味,沒有被煙味熏黃的毛巾,沒有謾罵。她第一次因為自己的居所,感到快樂和自豪。

媽媽出事了

出走幾個月,她沒接過一通來自父母的電話。偶爾會收到母親的朋友傳來簡訊,叫她回家。

其實她曾回去。那次匆忙得連出生紙和護照也沒帶走,隔了兩星期,她只好硬着頭皮回去。早上八時,她躡手躡腳地執拾舊物,但窸窸窣窣地吵醒了母親。睡意朦朧的她只看了一眼,就轉過身去。那樣一雙空洞的眼,對她視而不見。她苦笑:「口講擔心,但正眼都不看我一眼,我個心碎晒,心都冇埋,找不到碎片。」

那雙冷眼,常出現於她的夢裏。她憶起一連串夢境,上網解夢。弗洛伊德解釋,夢見牙齒掉落象徵着心理的閹割;西方有一說,牙齒不停脫落,缺了溝通的工具,暗示人與人之間的關係出現問題;傳統民間則說,這代表親人即將過世,又或者是生命中的某部分已經死去。

那夜,母親的朋友又傳來信息。她愣住了,反覆讀着:「你媽子宮大出血,將安排做手術,有時間去看看她吧。」她忐忑:夢見掉牙,難道是骨肉分離的意思嗎?

剛吃完飯,碗碟擱在餐桌上,她坐着一直盯着手機,思索該怎樣回覆。其實她媽幾年前已抱恙在身,無論如何,她一直都很心痛。幾個月前,她因社運認識了一些醫護,特意向他們詢問母親的病情,給些建議。母親不領情,反質疑她朋友沒專業資格,還叫她退學半年跟她北上養病。她不從,母親獨自上去。三個月後回港,病情惡化。

如果當初她肯留在香港治病,她其實願意天天照顧她。

半小時後,她回了一篇千字文,心軟,但始終口硬:「我一片苦心,你不聽就算,反正條命你的,我沒有痛癢,只會可惜。」「我可以每天買一份報紙,影給你看報平安,只要你不打擾。」「不想死,就記得戴口罩,喝多點水,注意身體。我也無謂騷擾你,大家在一起只會家嘈屋閉。」

他過來給她一個擁抱,說一切會好的。而她的內心,正翻騰着。

不只是血緣

分開是對彼此唯一好的辦法,她真心這樣覺得。人人都勸她家和萬事興,只有他明白她。那三晚通宵吹水,他們一致認同,家人不只是血緣,若沒有感情,所謂父母不過是掛名而已。

不分化、不割席、不篤灰、不指責,她覺得爸媽一樣也做不到。她明白世上並無完美的父母,但在她心目中,他們甚至難稱及格,只是偶爾仍會記起他們的好。當痛苦遠比快樂多,她意識到,離開是必然選擇。

關於媽媽的小事:小學時拿成績表給她看,視覺藝術拿A,但她只看到數學拿C;中學時在客廳畫壁畫,她用牆紙蓋住了;有次母親拿着一張便利店印花卡,問她喜歡哪個卡通人物,她指住布丁狗,自此收到的袋子、擺設、水樽,全都是這鮮黃的狗—其實她真正喜歡的不是布丁狗,那只是別無選擇下的選擇。

關於爸爸的小事:他以前也會哄她開心,每天問她想吃什麼,即使是她討厭的海鮮,他都能化為神奇,炒蝦、大閘蟹,只要是他弄的,她往往吃清光。她最愛蜜糖雞翼,爸爸把兩面煎得金黃,黏稠蜂蜜裹住脆皮嫩肉,香甜多汁。但不知何時開始,他的廚藝變了調,人變得浮躁,動不動就動粗,她寧可齋吃白飯。

「好多人可能覺得我想鬥氣,但我是忍受夠了才有勇氣走。」

快來的婚姻 失落的祝福

在家上課的這段時間,他和她在一起,為她特製餐牌,煮飯煲湯。他對她愈好,她愈覺得,自己的付出永遠不夠多,頂多趁着他的上班時間,洗衫拖地,買生活用品。她想到自己情緒化,或會連累他,萌生過離開的念頭。

年初某天,二人的情緒無端起了波濤,他們向彼此訴說心中鬱結,在房間裏相擁痛哭。那夜特別漫長。醒來後,他掏出戒指向她求婚,那雙帶粉暈的眼溫柔而堅定。他們坐在牀緣,為對方戴上婚戒,承諾她是他第一個住客,也是最後一個。

他們在臉書上轉了婚姻狀態,明年結婚,沒有擺酒,就他們兩個人。未來奶奶也給了一個Like。她有時會打來,聽聽她的聲音,知道她常沾寒沾凍,便着兒子拿些厚被墊,幫她掖好被角。她想起媽媽也會為她添置被芯,在百貨公司裏邊選,邊怪責她顧不好健康。這次人生大事,她更不奢求父母祝福,而且預期他們會因為她擅作主張,而把她罵個狗血淋頭。

由相識到相戀到訂婚,不到兩個月。朋友都問,會否太快?她說,沒有遲或早,只有適不適合。

她只想要一個臂彎,一個安慰,一個可託付終身的人。而每次她想放手,回頭一看,他總會從後抱住她,承受她的好與壞。

家庭的定義

夢見掉牙,也許是凶兆,但夢見飛翔,是否同時意味着擺脫枷鎖,奔向自由?

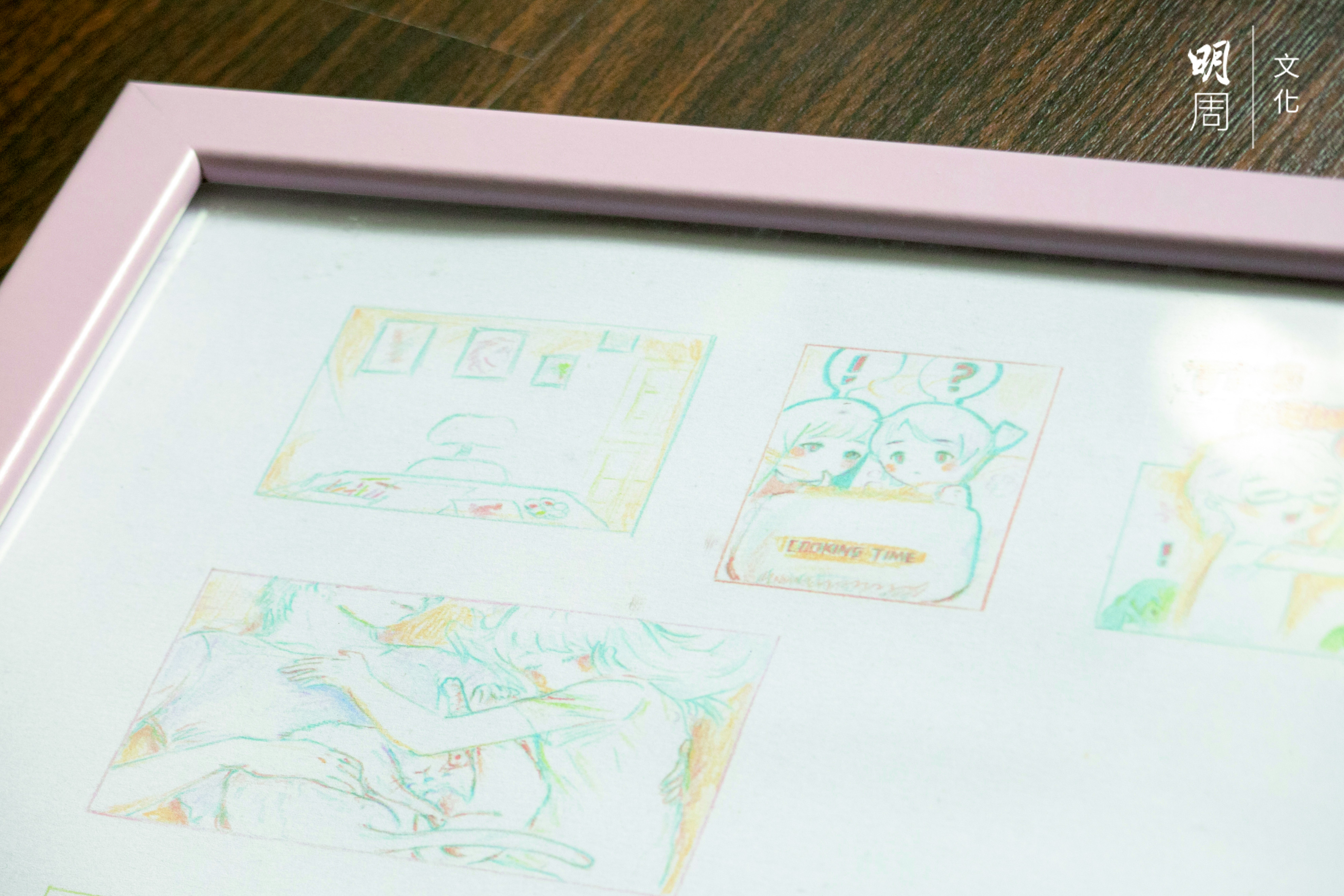

親屬臍帶切斷了,月老卻牽起紅線,讓她終於擁有一頭家。遇見他以後,畫紙上添了許多繽紛的色彩,畫中人多了一抹笑容,一格格分鏡讓她看清未來「家」的模樣:雙人房裏掛起她的畫,牀邊擠滿他最愛的公仔,每天吃他煮的菜,日後領養兩隻流浪貓,當作兒女般疼惜。她希望,無論外面多少苦難,一家四口黏在一起,就是安樂窩。

這夜凌晨,她嘴饞起來想吃宵夜。他二話不說跑進廚房,醃肉去骨,放入焗爐,蘸上醬汁,然後端來一盤熱騰騰的焗雞翼。她笑了笑,埋頭細嚼,怎麼明明是鹹香的豉油雞翼,竟滲出一點點甜。