2019年7月1日,香港歷史上立法會大樓首次被示威人士佔領。

當天下午,有人用鐵籠車撞破立法會的玻璃,警方施放胡椒噴霧進行驅趕;及至傍晚,包圍立法會的示威者漸多,各人忙於呼喊把物資,如索帶、鉸剪、鐵馬等傳至「煲底」示威區; 大約八小時後,至晚上9時,示威者闖進立法會內。隨後,警方於臉書發聲明表示即將進內清場,一名示威者自立法會步出「煲底」示威區,拿起大聲公向已經撤離的人聲淚俱下說:「轉達入面的人的意思,有人已寫好遺書,暫時無打算走,我們只好尊重……可能第二日就見到出實彈,有人死在裏面。」聽罷,部分人激動地說:「要救人! 要走一齊走!唔可以俾人送頭!」接着,近百示威者再次衝入立法會救人。凌晨12時許,場外響起施放催淚彈的槍聲,決意要留守至最後一刻的「四死士」,最終被同伴帶離現場,當中,包括二十九歲的文化工作者阿銘(化名)。

那一夜,阿銘沒有死去,也沒有被捕,他的情緒狀態卻異常複雜。好一陣子,他把自己關起來,一個人不停追看新聞,一天只勉強吃一餐,睡覺每隔一小時便扎醒,面容顯得憔悴。

⚡ 文章目錄

更改了外表 更改不了恐懼

阿銘有如經歷劫後餘生,但一切沒有隨着離開現場而平靜。第二天,他不停回想自己行蹤有沒有洩露,細想所有蛛絲馬迹,例如有沒有使用過八達通、回家後有沒有丟掉衣服、臉書上有沒有說過什麼等。他染了髮,換上隱形眼鏡,甚至修了眉。「走在街上,總覺得不認識我的人,也知道我是誰。」

他發現自己在現場戴上口罩的容貌,已在網上媒體出現,照片被截圖流傳,「我突然在電話看到自己」,後來一些親友亦來電慰問,他意識到事態嚴重。「我是後來才害怕,因為看到警察好像發了狂的樣子……政府也說要追究到底。」

那天之後,他到了一個沒有個人住址登記的單位「避風頭」,那裏連一張牀也沒有,他只帶着一部手機,卻不敢講電話,「看到一些令人傷痛的新聞,就會嚎哭;讀到一些苦中作樂的搞笑文章,又會大笑起來,像個傻佬。」他變得疑神疑鬼,害怕隨時有人前來拍門,很注意屋外的人聲和腳步聲;好多天不敢外出,「覺得乘坐任何交通工具也不安全,搭地鐵會俾人查,搭小巴會俾人查,搭的士又會遇上路障。」

他說,這種恐懼是他不曾領略過的。「不知道會否被秋後算帳,早幾年沒有這樣害怕,因為政治而坐牢的人會判多重?那時想,最多不會超過一年,現在很容易便要坐十年八年,動輒告暴動罪!」

五年前的雨傘運動出現,阿銘第一次參與社運。雖然不是走在前線,但他也曾在預演佔中時被捕,那時,他與一班被捕者被扣留在黃竹坑警校,等候保釋的時間雖然漫長,但過程中未有受到任何言詞上的恐嚇,最後也沒有被起訴。五年後,他沒有被捕,卻感到整個人置身於監獄。「現在除了警察以外,撐警的人也改變了,他們會用不同方法搞你,例如影相,扯你口罩;就算你只是和理非,走出馬路也可以被人打。那一份恐懼是十分實在的!」

想像獄中生活

頭幾天,阿銘覺得要在警察找到他前,做好一切被捕準備,所以像突然人間蒸發一樣,「我對朋友也啟動『我無嘢講mode』,保持緘默,朋友顯得擔心,其實我在準備「應該如何抵受嚴刑逼供」,我睡不着也吃不下,但內心告訴自己,要恢復體能,不能倒下。」他找來律師分析案情,對方提醒他要準備應對不同處境,例如警方執法時可能會警告要控告你阻差辦公、不讓你致電律師,以至落口供的簿仔沒有提供副本等。

他很感慨,「我寧願被警察拉進監獄,坐幾個月,反而沒什麼要害怕,總比過着有如逃亡的日子好。但是,我沒有坐過監,別說六七年,就算三年,也不知道如何度過。」他試過想像坐監的情景:獄中起牀,收拾牀鋪,吃飯吃橙,然後遇到其他犯人……「獄中的紀律生活,能令自己思考更多東西?」他說,那些都是很片面的想像。

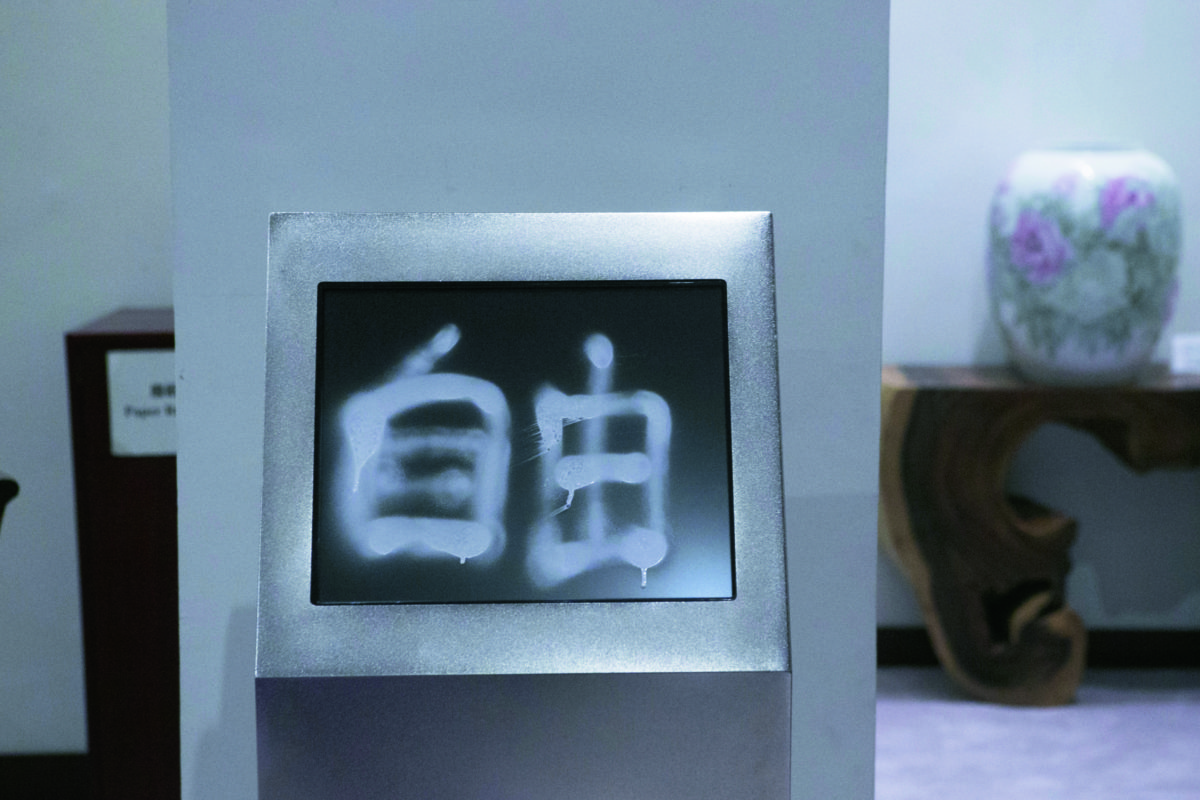

「我之前認識一個露宿者,在雨傘後被捕,雖然他最後無罪釋放,但也被困在收押所一段日子。當時回想他住在裏面可能比瞓街還好。不過,那只是安慰自己的方法。你覺得痛苦,所以要想像一些正面的東西,說到底,沒有人想失去自由。」

其實沒有「四死士」

離開立法會的往後日子,阿銘活於一種恐懼、不停思考問題的狀態。他佔領立法會的當晚,反而想法堅定。至今,他沒有後悔過。

「我記得當日有人在柱上噴上一句話:「是你(林鄭政府)教我們和平遊行是沒用的。」他說,當初根本沒有打算到現場,及至晚上8至9點吃飯,他在電視上看到示威者衝進立法會,「當時畫面是行人電梯也逼滿人,就像朗豪坊一樣,大家在討論是否拿下曾鈺成的照片破壞。」他飯未吃完,馬上收拾東西出門。「如果有什麼事發生,愈多人愈好,這是一個歷史時刻,我很想在現場。」

他去到金鐘,車站大堂內有兩三條長長人龍,龍頭的人在購買單程車票準備離開。他一路走,當踏進立法會時,首先看見一個似乎是保安室的房間,假天花已被拆掉,破爛的電視屏幕仍然亮着一些藍光和一些紅光。「滿地垃圾,周圍是路障,地下很濕,有玻璃碎,第一時間聯想起打機喪屍遊戲,這個形容好像不大好,可是當時的確給我這樣的感覺。」

隨後阿銘走到議事廳,發現留下來的人大多數是記者。不久,幾個人在朗讀宣言,梁繼平亦除下口罩,勸說大家不要走,因為愈少人愈危險,「我也覺得這麼難才能進去,不應該這麼容易離開。」他聽到有人要寫下遺書,聲稱割脈也不會離開。「一條活生生的人命就在眼前,我應該阻止他,還是應該尊重他這個行為?如果在其他地方有人要死諫、自殺,我會阻止,但唯獨在立法會這個有象徵意義的地方,意義可能不同,這個問題,我到現在也沒有答案。」

他續說,「不過,當時我覺得沒有可能說:你們加油,我出去了!而周圍的人在問我,你留或走。我答,我要看到最後一個人走我才走,其實,我不是死守,我是留守,我不能看到有人在而自己仍然要走,我做不到。」

結果,阿銘被外界認定為留守到最後一刻的四死士之一。「其實,大家的想像與現實有一段差距,坊間形容當時的情景,主席枱上有四個人坐在下來,然後綁住白色頭巾,放下四封遺書,但事實上不是這樣。外面資訊又指,留守的人在主席台前,我當時也曾走過去看看主席台有沒有人,發現是沒有人的,反而大家也很低調,走到一個角落坐下,或在那裏躺下。」

後來阿銘在台前被一個記者截停下來,她問:「警察進來就走不到,為什麼現在不走?」阿銘當時心不在焉,便說:「只有一個門口當然走不到。」說罷,他看見遠處一位留守者正被前往救人的示威者抬走,他於是便走過去,未及開口說話,救人的示威者便說:「不要再說了,他們隨時會進來。」然後阿銘亦被人夾帶走了。

「也許,四死士的傳說不如就繼續說下去吧,我不夠膽說是否只有一個人要死諫,但至少我自己沒有寫遺書。不過大家清楚,留守或者會俾人打至重傷,或被意外弄死,至少可能會被判坐牢很多年。」

當前社會最缺乏的是意志

阿銘說,當晚被人強行抬走,第一個反應是很生氣,「為什麼不是警察來拉我走,而是你們來拉我走?」

他回想,雨傘運動時曾經歷的一個情景。當時有人說要霸佔龍和道,有兩個黑衫蒙面的

人坐在馬路上,兩邊圍着糾察及示威者組成的人鏈。「大家不停呼喊,叫兩個人回來,很危險。起初,他們兩個也不肯,其後一人被人勸說,只剩下一個人,那個人說:我覺得應該要做的事,只剩下我一個我也不會走。」

他覺得,那種只有一個人也不會改變的意志,是當前社會所缺乏的,包括他自己在內。「我們永遠都是跟隨別人,用合理或安全的理由解釋為什麼要全身而退。我們會變得沒有意志,或變得被說服甚至是妥協。但,意志其實是一種很強大的力量,不是每個人都能堅持得到,我會被這些吸引,看電影也是,看到這些情節會哭。」

從生氣被救到多謝被救

但在議事廳的那一刻,他已被團團圍着,無法轉身,被人帶進一道扶手電梯,後面的人仍在猛力推,感覺更像被警察拘捕的樣子。阿銘當時說:「不要再推,電梯很危險!」最後走到地面,繼續被兩個人強行送到海富中心。「我一手甩開他們,說為什麼其他人還未走要趕我走?」

後來阿銘坐地鐵返家,他看見列車的人在歡呼慶幸沒人被捕,他心想:「為什麼要高興?難得打回來的地方為什麼這麼容易還?」他看着大部分人到旺角下車,未幾電話信息顯示旺角紅van被截停「抄牌」(被警察記下身份證資料),他則一直乘地鐵到觀塘。「到了票務中心,職員已經開閘向乘客放行,還說了聲加油,我打算付錢,但結果錢也不用,就像發夢一樣。」

事後,救人的示威者向「四死士」寫了一封很長的信,為強行救人而未有尊重他們意願而解釋和道歉。「其實,我多謝他們救了我們,否則大家就在警署,被捕其實是很可怕的。他們也解決我的道德難題,令我堅持留守的原則沒有受損,因為在留與走之間,我從來沒有想過有第三個方案,會被人帶走。」

後來,他也想到,不少示威者已經衝破自己的底線,日後會慢慢累積經驗,正如以前你覺得催淚彈、胡椒噴霧很厲害,現在「當食生菜」。馬丁路德金說過,暴力是被忽略的人的聲音。「他們本來沒有參與佔領立法會,他們沒有衝進去,但為了救人,他們鼓起了勇氣。知道這些人性光輝,你會覺得,香港人值得擁有更多。」

抗爭運動後創傷 疑神疑鬼

「這幾個月發生很多事,以前你覺得不可能的事,現在都變成可能。譬如早幾年你叫我去遊行,我不會去,但現在不同,原來只要我們能夠團結,而且有足夠智慧,對手不是無敵的,他們也有犯錯的時候,我們要等這個機會。」

五年前,阿銘曾積極參與雨傘運動,他留守佔領區,跟很多人聊天,發現大家也覺得不會爭取到雙普選,最後整個運動沒有成果。

在金鐘的最後一晚, 就像開派對,大家撒金粉……我覺得不應是這樣,然後就陷入一種很無助的感覺。

及至2016年的補選和立法會選舉,他重新看見政治希望,可是最終亦沒有出路。「如梁天琦說本土派在選舉要取得議席,後來選舉前後出現DQ;本土派力量本來已不足,內部又分裂,而且勇武派很多人被補,這令人覺得十分抑鬱。我不會去支持泛民,覺得沒有人能代表我。」

他形容,那抑鬱的感覺一直影響日常生活,有一陣子他不看新聞,睡不着覺,吃不下東西。間或出現一些快樂的事,轉眼也會覺得「那又如何」。「疊埋心水做『港豬』也做不到,社會的事,真的不能不理。」

談到「港豬」,他想起了自己的父母。「媽媽以前是退休公務員,她不是心地不好,卻有很多事不知道,幾十歲人想法也是很單純,覺得政府一定是對的,不會那樣離譜。我爸爸,他活脫脫是見到國旗會敬禮的人,他是真心的那一種,是那些維園阿伯,會對着電視說應該捉那些示威者去打靶或射死他們的人。」

他們為什麼會變成這樣?阿銘為此思考了好幾年。「1989年,我媽媽大着肚的時候,他們有上街遊行,參加那些民主歌聲獻中華。三十年後,他們不見蹤影,其實他們也不是那些既得利益者,他們只是有自己的那一層樓,所以我也想不透。」他覺得,唯一合理的解釋是,父母患上斯德哥爾摩症候羣,被人綁架完還喜歡了綁匪的那種。「你覺得你鬥不過他們,加上你看到和他們作對的人變成這樣,那你不如擁護他們,不知不覺,變成忠實擁躉。」

他說,雨傘運動時我經常覺得,我們這一羣人將來有可能會變成父母現在的模樣,變成「港豬」,或者上到位賺到錢,階級變得不同。「我不想變成那樣,不單止不支持不體諒,還對抗爭的人作出攻擊。他們覺得,你如何做,政府不會變,結論是自己變,為了生存下去,苟且偷生。」

他坦言,這些思慮有時讓他情緒受困,無緣無故覺得很害怕,無緣無故覺得很生氣。「例如我在一些密封環境會受不住,不要說坐飛機,連坐的士也害怕,怕得要馬上下車。

「有時會出現眼花,看到一些東西,可能在屋企看到一個衣架,覺得有人看着你,並不是很現實林鄭月娥出來與你聊天那種,而是突然疑神疑鬼,又或者是腦海中有某些畫面浮現。好像一段影片,突然間cut了一格進來。那一段日子,整個人的狀態和hang機差不多。」

無力感只是力量在等待爆發

他出現突然情緒失控而暴躁的狀況,甚至出現自殺的念頭。「覺得自己沒有用,覺得要死,很辛苦,頂不住,就像現在上網,看到很多人都這樣說,我很明白他們的心情,我自己大概幾個月一個循環,睡覺不多,也沒有胃口,經常情緒低落,全是抑鬱症的病徵。」

他說,社運界早幾年主張快樂抗爭, 特別一班本土派當中最孤立一羣,有人很積極參加軍訓或運動,但有一班人是「書生型」,很容易多愁善感。「那時已經一直在說不要死,自殺念頭,不是現在才出現,這和社會氣氛有關。我自己也有親身的體會,這幾年,我明白了身體狀況,知道最主要做的,就是沒有死去,那不容易。我常在腦海出現懦夫兩個字,現在的人流行自己輔導自己,我對自己說,不要怪自己,不要覺得什麼也做不到,所以我不再要求自己去改變世界。」他說,有些人不了解甚至批評自殺的人,其實是因為批評者不覺得政治權利是必需品,可是對另一些人來說,那絕對是必需品,沒有自由,他們寧願死掉。

他續說,情緒問題往往環環相扣,不只是政治上的挫敗,也可能是人生的挫敗,「可能有些人會更努力做人,但有些人會被打沉,鬥志也沒有,可能他事業上感情上也有問題,一方面可能家裏關係變差,例如我自己, 2014年我本身與父母同住,雨傘後,我發覺受不住,搬了出來。搬家後出現其他問題,不是做長工,收入不穩,每月交租又貴,早期住劏房,生活環境又差,然後各樣東西加起來,就開始抑鬱。但最初為什麼要搬出去?其實是因為政治原因。」

他說,他認識有人情緒問題比他更嚴重,有些甚至要去精神病院住一段日子,另外也認識一些人真的會自殺。他認為,這一段日子有一些人自殺,跟政治完全脫不了關係,外界「終於留意到」。反修例運動出現後,阿銘說反而再沒有自殺的念頭,因為他在運動中堅持

留守,實踐了個人意志,感到可以轟轟烈烈,抬起頭做人,而且也看到希望。「可以主動去做一點東西,不再覺得很懦弱。大家經常說無力感,其實無力感不是真的無力,而是夾雜了很多情緒。真正的無力感,是你沒法站出來。你有很多力量等待爆發,只是缺乏發力點。今場運動,就算失敗,我也能對得住自己,而不是永遠躲在家裏,什麼也不做。」