泰歷( 廿七歲)

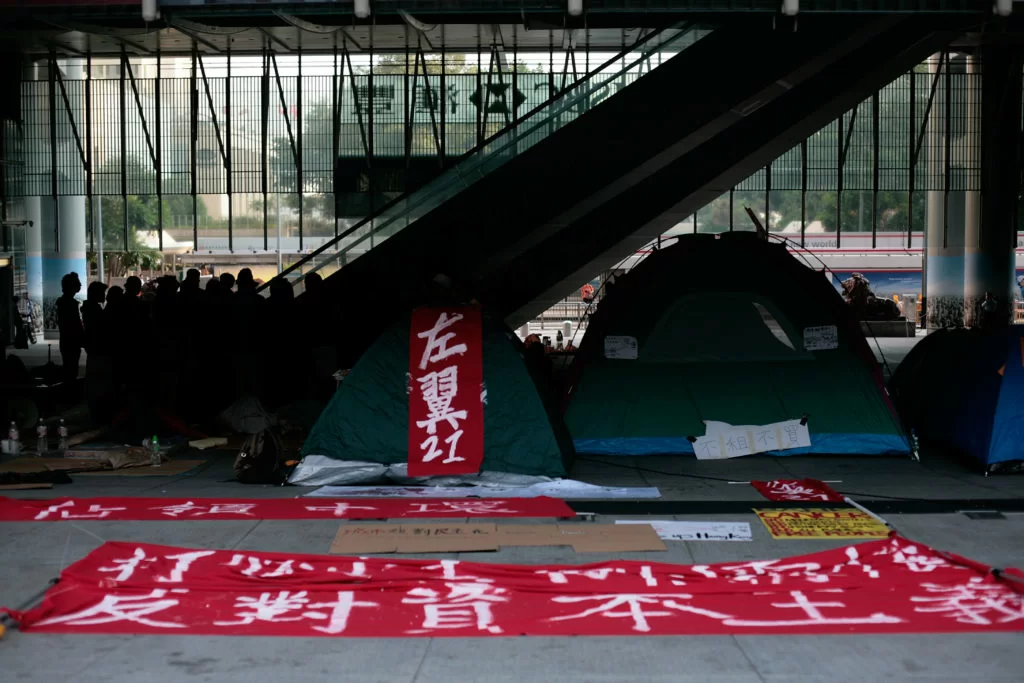

2011年十一中聯辦遊行

被控襲警罪 判刑十五天

2011年,泰歷參與十一中聯辦遊行,行動中,他被控兩項襲警罪。案件在兩年後審結,一項罪名不成立,一項被判監半年,上訴後判刑 15 天。

走了監獄一趟,他說帶了不少負能量出來,抑鬱和躁狂愈來愈嚴重,又有時不明所以地,總是對小事顯得緊張,「個心時不時會揦住揦住」,直至近一年,才把不好的東西轉化過來。

泰歷踢着拖鞋,走到他家的村口迎接記者,膚色黝黑的他,友善靦腆。出獄後,長期擔心遭到監視,生活低調。

與主流不同步=形迹可疑

「我估我(遭到監視的情況)不嚴重。反而早年認識的梁穎禮(東北案的行動者),他的臉書被 hack,頭像相突然變做 ISIS 頭像和一些阿拉伯文,某些羣組的人全被踢走,所有對話也消失,要臉書剷掉賬戶亦好麻煩。」

然而,真正監視,遠不止社交媒體被監視和被入侵。

「我想用簡潔方法講,例如,小朋友開學一星期後,會說返學好辛苦,不守校規,會被罰。那些規則,超級表面和外在,例如頭髮是否過長、字體是否太醜。我小時候是這樣,不知不覺。到長大,懂得質問制度,便會受到處罰,當其他人無法規範你,周圍的『衞道之士』就會對你作出監視。」

一個人只要與主流不同步,就很可疑。他說:「好像被警察搜身,沒有手機,也會被視為有問題。在法國,曾有九名農民被法警方拘捕,其中一人因為不使用手提電話,『行事密』,就被指為恐怖分子。」

他質疑,社會上的監控勢力愈來愈大,而且愈來愈不可見。

泰歷的語調緩慢,香煙一枝接一枝,說社會境況如此,人總得找些東西撐下去。

喜歡談論理想和藝術世界

出獄之前,他修讀設計,從事設計工作,喜歡談理想世界,談藝術發展。出獄後,他在尖東當速遞員。他發現,只要站在路口數分鐘,張開眼、放開耳,不難看見名貴房車對着運貨工人充滿敵意地響喇叭。有時,當他拿帶着幾百磅的大小貨物,走進商廈的電梯大堂,就會有保安員上前示意他要乘搭貨 lift,而實則上,可能只是對他的打扮看不順眼而將他趕走。「保安笑笑口,跟你說這些話,其實好暴力,難搞過警察,或者,一樣咁難搞。」他苦笑道。

泰歷參與第一次遊行是二十歲,之後參與 FM101 社區電台、佔領滙豐銀行、反高鐵等行動。他自言:「曾被捕好幾鑊,兩度上庭,是個由撐五區公投的正義化身,轉變成見到政黨會調頭走的小混混,(中間)大概花了三、四年時間。」

FM101 是一個聲稱行使公民抗命、解放大氣電波的音樂和抗爭資訊電台,那時修讀設計的他,為電台主持藝術節目,經常遇上志同道合的人。「如果讀藝術歷史,就知道人的意識需要爆發,就是我不理你會有什麼反應,大家百無禁忌討論到底,整個過程促使你明白自己是一個怎樣的人。歐洲的達達主義、超現實主義和情境主義,以至全世界人類的歷史進程,就是那時開始談論的東西,我就在這環境慢慢成長。FM101 收檔後,讀到《革命將至:資本主義推翻手冊》和《致我們的朋友:資本主義反抗宣言》,都是影響我至深同時讓我不再感到孤單的書。」

他個人認為,所有的檢控,莫不是廣義上的政治檢控。「食環不讓小販阿婆賣菜,也是政治檢控。社會點解催生我們這些所謂社運人士、傾向行動的人,就是因為我們對生活上不公平的事睇夠了。」

2011年10月1日,泰歷遊行後正準備前往《搖滾不容殺人政權音樂會》,幫手佈置場地。就在隊伍走至中聯辦門外的時候,他看到「阿牛」曾健成在馬路中間被警察捉住,他試圖跨過鐵馬與警察理論,混亂之間,雙方發生肢體衝突,有警察大叫:「泰歷襲警!」

「後來我被壓在地上,朋友想把我拉出來,警察又想把我帶走,那刻不懂如何反應,心裏在想,要拘捕就拘捕吧,又不是沒有試過。」他被抬上警車後,一個警察說:「你大佬長毛都係被我們拘捕。」他想澄清長毛不是自己「大佬」,接着又聽到有警察說:「阻住收工,成日搞事,食飽飯無嘢做。」他愈覺憤怒,指着警車外面大聲說:「出面個個都係打份工,點解你要打一份鎮壓他人自由嘅工?」

他被控在鐵馬前掌摑警員及在警車上襲警,前者罪名成立。

獄中看書畫畫寫日記

泰歷判監前,他被拘押在荔枝角收押所,期間已服刑十五天。

他獲安排到一個三、四十人長方形房間,有人在看電視,打乒乓波,玩康樂棋。在監房主要的話題之一是:你衰咩?「大家一聽到我是政治犯,不少人就來問我是人民力量還是社民連,問長毛有沒有幫我請律師,問有沒有安家費。」還有人說,如果真係打差佬就打得好,因為他們普遍都很憎恨警察。他後來發現,如果問三十歲以上的人,十個當中,有七個人曾上街遊行。「這個非正式統計不知有多準確,就算年輕一輩,十個之中也有兩三個。」

失去自由,最常做的就是「吹水」,「但好快吹到盡頭」。他渴望在獄中看書,等候朋友入書會等得很焦急,「照鏡時也覺得自己狼狽得要命」。有囚友離開時,留下《完全搞笑手冊》和《九龍魅懼》這兩本書給他,雖然他不感興趣,但也非常感激。

他寫日記、畫畫,原子筆的墨水用光了,向值日官要求拿筆芯替換被拒,只好等外面朋友再入一枝給他。為了怕忘記要記下的東西,他撕下小紙條捲成十分細小的條狀,再慢慢塞進筆芯尾部,把剩下的墨水逼下去,這樣艱苦卓絕地運作的回報是,可以多寫一行左右的文字。

在被收押時唯一能接收外面的資訊,只有電視新聞和報章,他會嘗試判斷報道是否全面公正。他說,如果連新聞都不看,就會跟社會好脫節,一些囚犯好害怕出獄後不能適應社會。收押時,「心情起起伏伏」。朋友來探訪後,特別記掛外面的事,有次媽媽來探訪時說,出來弄大餐給他吃,他聽完,「很想盡快出去」。

他曾求見心理醫生,心理醫生竟然問他:「遊行可有錢收?無錢你去幹什麼?看來你也幾正常,點解來找我?」泰歷說,現在回想,已不知應該生氣,還是應該發笑。「這些人好像荷李活電影裏的角色,他笑笑口跟你說兩句,你就想打他幾槌。」

囚禁時最讓他惦記的,是曾向一個白髮中年叔叔請教過如何打詠春。「他出去時跟我說得閒飲茶,不過後來我換了手機,失去聯絡,其實我好想找他。」

看不見的囚牢

監獄與外面世界不同的是,前者有服刑時限,規限亦十分清晰,後者雖無看得見的鐵柵,但一個人被社會既定意識形態操控,可能更恐怖。泰歷覺得,自己有沒有打人,或他的事件應否引起關注,不是問題的重點;問題的核心是,人們習慣了社會各種規範對人性的催殘,甚至開始認同這種「遊戲規則」。「我們應該全方位反抗生活以至法律上的約定俗成,而且要恆常得有如刷牙洗面一樣。

「監獄被重重石屎牆包圍,不見泥土,空間細小,是個會製造精神病人的地方,也不會叫壞人變好人。不過,城市的牆壁也將每個人區隔開。不少人因為種種枷鎖,雖然很憤怒,但覺得自己無法改變現狀。由幼稚園開始,主流社會不斷打擊你的自信,告訴你某些叫做專業,告訴你要得到專業,就要去大學,之前就要跟它的 form 行,一直行,你不用害怕走出界外,因為總會有人一直鞭策着你。」

訪問的這一刻,他不願意確認自己還是不是社運人士。「我覺得要在安全位置觀察,看清大小形勢,不應讓自己有被捕機會。做的話,要有心理準備承擔後果,但若贏的機會不大,可以等一下先,時機很重要。」他認為「去衝」是一種表態,體現抗爭者有沒有足夠勇氣,但是「去衝」的前提是,透過這種激烈行為可以迫使掌握公權的機構回應。

他希望在狹縫中,專注於生活,因為政治體現在生活之中,一個人做任何事情,也能改變社會。他以教小朋友畫畫作比喻:「只要你俾多一秒小朋友,俾佢無所事事發白日夢, 佢就可以了解自己多一秒, 而唔係俾啲無謂嘅標準塞入個腦度。」他認為,社會多一個清醒而且懂得放鬆的人,比一幅畫是否畫得漂亮更重要。

「現在會整理一下自己,打點自己吃什麼、住哪裏、穿什麼、跟誰談天,慢慢重整。不是好像以前,為了方便,隨便到茶餐廳吃A餐,不夠睡就猛喝咖啡拚命捱下去。」他同意一個人要生活,就要掌握生活的技術。

他仍然相信反高鐵、反東北規劃比其他議題重要,因為通過土地,我們可以體會到萬物共生,看到人以外的其他生命,然後反過來窺見人性的本質。