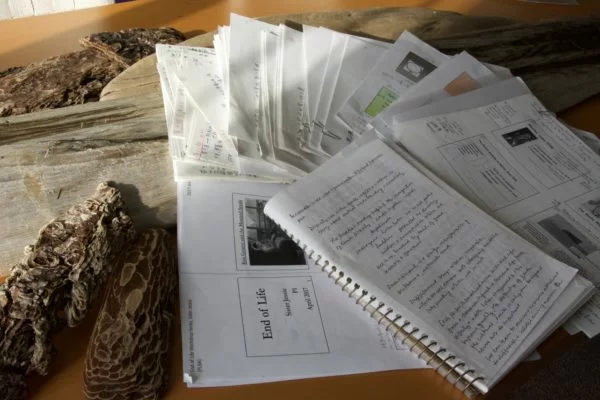

衍傑法師的講義手稿,一疊厚厚的,有電腦列印的PowerPoint,上面附有手寫備註,中英夾雜;也有在單行紙上像學生般抄寫的筆記,密麻麻的,字體端正。

「How do you view death?人死如燈滅,來世得永生,三世因果法……」她探討生死命題,四處講學。一年的時間表,有三個月在香港和內地,弘法;其餘九個月,則在溫哥華,往返監獄和寺院,也是弘法。

她的理想:希望透過自己的轉化讓別人看見她的轉化,然後透過自己嘴巴講經說法,讓人得到自在安樂。

萬法唯心 語言是工具

三十七歲前,衍傑法師是足病診療師,有感佛法能解決生命的困難,一天腦海閃出一個念頭:「不如用英語講經。」繼而念頭再次出現,她生起出家的決心,那時是上世紀八十年代,出家人多數以中文講經說法,鮮有人能操流利英語,翻譯成英語的佛經亦不多。她當年是個番書妹,十來歲出國讀書,回港工作幾年,又跑去外國進修。「那時叫做人生有三分一時間接受西方教育,英文算Okay,希望幫上一把。」

身份轉換,準備的東西很多,首先,她看看自己的生活上有什麼可以改變,以便適應出家的生活。

「第一件事就是賣掉潛水衣。」衍傑法師說,她從前是運動健將,有個花名叫馬餾六,玩田徑,短跑跳遠推鉛球樣樣皆能;十三、四歲開始,天天游水,直至臨出家之前才捨棄,「出家就不可穿泳衣。」

她再按出家人的作息時間,來個實習,4時起牀,拜佛。然後弄素餐盒,帶狗行街,6時半出門上班,每天睡五、六小時。周末就去大嶼山寶林禪寺靜修。「以前一周去兩三次唱片店,愛聽美國民歌和交響樂,後來就不再去。慢慢也減少應酬,經歷兩年多,覺得生活模式適合自己。」

為免別人誤會她是為了逃避現實,她常打趣道:「我不算醜,不是因為分手跑去出家。」她說她也不是上一代戰後捱餓的人,以寺院作為安身之所,反而她曾掙扎,是否該放棄醫院工作,「計過數,每天看二十個病人,做到退休,一雙手可以幫到的人數得出來。但用餘生去弘法,受惠的人無限,一個open- end fish net。」

披着袈裟說英語

1991年,她便跑到聖一老和尚面前,請求師父讓她出家,他說:「可以呢!」

她說,穿上袈裟、剃髮、頭頂燃上香疤,就表示選擇了「了生脫死」的路,這個是對自己的承諾。然而,這個承諾不容易堅守,最佳例子,就是夏天時,你會看見她儘管滿頭大汗,還是會穿上長長的僧袍,四出奔走,甚至下田種菜。

她說每個宗教有其特定禮儀,出家人要有四威儀, 站如松、坐如鐘、行如風、臥如弓。「以前要得皇帝批准頒召才可出家,因為皇帝很多時視有德行的出家人為國師。為何要穿大領衣,虛雲老和尚去世前說,大領衣代表堅守正信佛法的僧服,他曾在磨難時被人逼他換回俗服,他說你們可以取虛雲的頭,不可以取這件大領衣,因為這件衣是僧眾的,不是我虛雲的。

「有些出家人只穿四袋衣(大領衣下的衣服),常說行方便門。但阿難尊者轉述佛陀教法,說要以戒為師,作道德規範。法水如河流,上流的水是大水而清澈,一路流下來就混濁不堪。行方便門就容易變成下流的水。」

因為一個發願,衍傑法師出家兩年後,被派往溫哥華成立寶林學佛會,繼而進行在當地的弘法工作,至今已二十多年。她說,鎮上來的人,有華人也有白人,她認為不應改變當地人的文化,「也不可能讓人跟着做中文的唱誦晚課」,所以教授禪修外,也開辦英語佛學班Dhamma Sharing(法的分享),用英語去談經論。

佛法的「明相」要翻譯成英語,「有時諗到頭爆」,開始時講南傳佛教的《法句經》、《阿含經》,內容較簡單人性化。由於她性格爽朗,當地人總覺法師風趣,「未開口也笑了出來」。最近她開講英文心經,第七堂才講到經典的頭兩句「觀自在菩薩,行深般若波羅密多時」,她說:「不急,多說故事也是說法。」

在案頭準備講義,或出外講法,她有時不能跟隨僧團作早晚課,仍堅持每天有身心運動,坐禪拜佛,又會利用搭地鐵或走路時行禪,把握每個當下時刻,提起及栽培正念,盡她自己的能力做好一個出家人,不負聖一老和尚「堅持佛戒」的遺訓。