秋意漸濃,在臨近柏林大教堂(Berliner Dom)的露天咖啡座見面,聊了沒多久,前東德舞蹈員Peter Keup顯得有點不自在。「我盡量避免來東邊,因每次來東柏林,我都感覺很不舒服。看著路上行人,有時候我會想,他們當中,是不是還有秘密警察?」

德意志民主共和國已經消失近三十年, Keup逃離東德也已三十七年,但心間仍有這種揮之不去的陰影。

1958年,Keup在德累斯頓附近的Radebeul出生。父母原本來自西德,在他出生前兩年,父親以一個堅定的共產主義者的身份自願搬到東德。

「母親過得很不快樂,小時候常見到她哭,尤其是祖父母來看望完我們要道別回去西德的時候,母親總是特別難過。」那時身邊的大人總是警告他,那些來自西邊的人是「敵人」。他十分困惑:「我的祖父母住在西邊,為什麼不可以去探望祖父母呢?」

因父母申請去西德而被迫輟學

Keup從小就知道東西兩德是不一樣的。每次外公外婆來探他們,作為孩子的Keup高興得手舞足蹈。「他們一打開行李箱,頓時飄出來自西德的味道!那些肥皂、朱古力、咖啡的香氣真好聞。」外公所來真的那個有香味的世界,令他心馳神往。

1974年,Keup就讀一所精英學校。那年父母申請了前往西德的出境許可。風聲不脛而走,學校開始不准他參加田徑比賽和體育俱樂部。「想離開的人都被視為對社會主義不忠誠。」他回憶,當時學校甚至勸他放棄自己的父母,轉而寄居去寄養家庭那兒生活。但是他不願意服從,很快,十六歲的他被迫退學了。

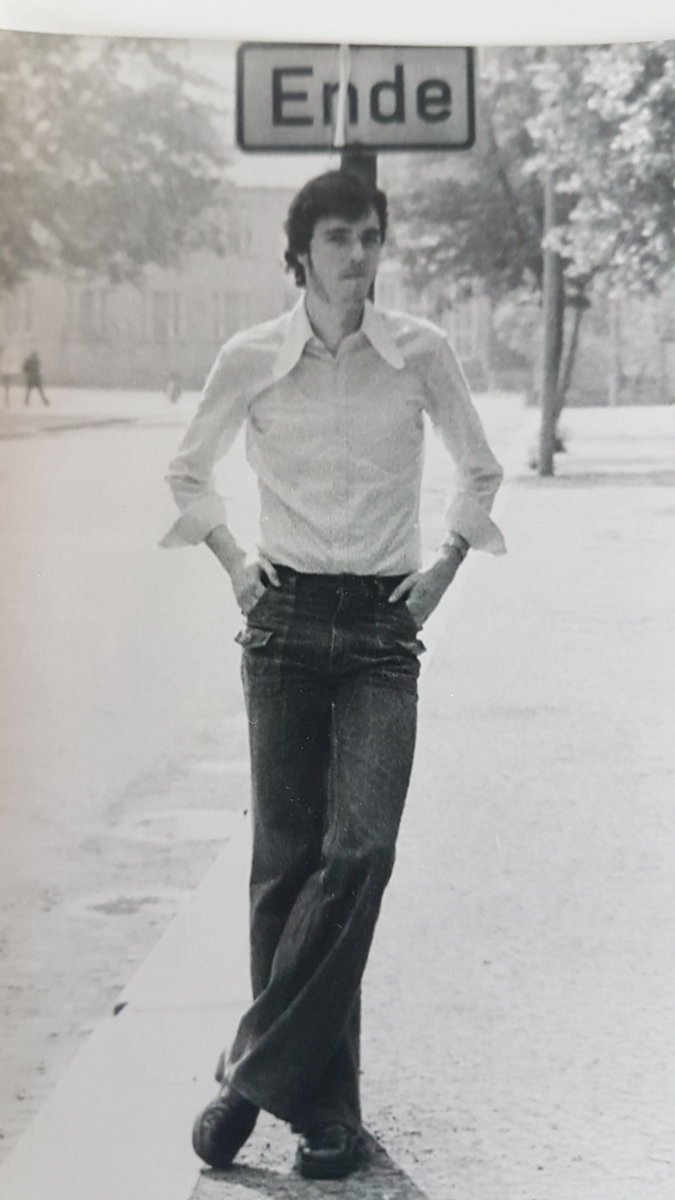

Keup四處找不到工作,只好在印刷廠做排字工人學徒。因跳舞出色,他在全國錦標賽獲獎而當上了舞蹈員,被選入國家舞蹈隊。不過,自此史塔西無時無刻監視他——任何前往西方參加錦標賽的旅行都被禁止。

寧可放棄國籍 從此我就只是一塊肉

「整個國家就是一個大監獄!你無時無刻被監製著。」Keup對極權深惡痛絕,看不到前路與希望。1981年夏天, 二十三歲的他腦海里頓生逃去西德的想法。他很快對母親透露了計劃,遂將80馬克縫到褲縫裏便胸有成竹地出發了。他準備經捷克斯洛伐克逃到匈牙利,然後再從那兒逃到奧地利。

不過,剛抵達在捷克邊境,他被持槍的士兵截住,要查看他的回程火車票。此前去過捷克多次,那是他唯一一次沒有買回程票。隨即被搜出身上帶有指南針,他當場被捕了。

時隔多年,他仍記得當日在審訊室被強光照着,「我只看到影子,看不見任何人的臉。」

「你想離開共和國嗎?」警察問。

「不想!」他回答。

「你想離開共和國嗎?」警察再問。

「沒有。」他回答。

就這樣不斷循環,連續三十九個小時,他被幾個人輪流盤問。

「他們不斷問同樣的問題,不斷開燈、關燈,令人無法忍受!」最後他承認了自己計劃逃離東德。

作為政治犯,Keup起初被單獨囚禁,沒有人告訴他,要關多久。每天半小時放風,方能呼吸一點新鮮的空氣。「我不停地繞圈跑步,每天都在等待著未知。一個人很孤單,靠回憶想像有人和我在一起。」他在德累斯頓的史塔西監獄被關押了四個月之後,再以「準備逃離共和國」的罪名被判處十個月的監禁。

1982年初,Keup被帶出了牢房,獄警要求他簽署文件,擺在眼前有兩個選擇:要麼請求社會原諒接納,要麼簽署放棄東德公民身份的聲明書。

「我根本不希望繼續在這個國家生活,求一個我不喜歡的社會原諒我,不是可笑嗎?」他毫不猶豫選擇放棄公民身份。「從此,我就像一塊肉,無國籍,無身份了……」簽署的那一刻,他卻有點茫然。

一輛開往「天堂」的巴士

隨後,Keup和其他囚犯一起被送上一輛巴士。車上有一個男人對他們說:「大家好,我是你們的律師。現在,這趟巴士將開往西德,但是,請你們保持安靜……」車上的人都驚呆了,張大嘴巴,一時不知道如何回應這突如其來的好消息。

他們在一個難民中中轉營住了,數日後,有人為他辦手續,而後對他說:「從今天起,你是我們德意志聯邦共和國的國民了。請問你想去哪裏?」

「我自由了嗎?真的嗎?我想去Essen找我的祖父。」那一個刻,Keup以為自己在做夢,或許那甚至是比做夢更美好的事。「此刻好像到了天堂,結局比我所能想像的更好!」

有史學家說,當時東德政府為解救國庫空虛,將一些政治囚犯賣給西德換取數十億西德馬克,兩德暗中「交易」。東德不僅獲得經濟收入,還順便將這些「叛逃共和國者」驅逐,避免他們影響其他人;而西德則視為人道行動,營救在監獄受苦的政治犯。

1989年11月9日,當電視新聞傳來東西邊界打開,柏林牆被撬開的消息傳來。三十一歲的Keup 震驚不已。「什麼?我們要和史塔西分享我的國家嗎?又要再和這些秘密警察一起生活嗎?我永遠都不想再過前東德的生活了!」帶著強烈焦慮感,他立即關了電視。

直至今日,Keup十分感激自己投奔自由之後所擁有的生活,他慶幸自己有了不一樣的人生。自1982年,他就在Essen定居,還開了自己的舞蹈學校。後來不斷進修又攻讀大學、博士學位。好像要追回那些無法讀書、無法尋夢的青葱歲月。

如今,Keup既是歷史見證人,也是研究者,四處講學,和年輕一代一起審視這段特殊的歷史,他說,「從我的角度和經驗來看,人們會試圖跨越任何類型的邊界,即使它被建得像一座堅不可摧的堡壘。」

鳴謝:visitBerlin