隨著近年香港中產流行起學手風琴,一手些受過前蘇聯正統音樂學院訓練的樂手開始進入這個日漸增長的教學市場,而Andrew Birkun是較早開始授徒的手風琴樂手兼導師。

2004年,烏克蘭爆發「橙色革命」,眼看作為音樂教師生活比以前艱難了,加上門戶開放後更多娛樂湧入,受過正統音樂訓的樂手比前更難生活。反而國外因為探戈、爵士甚至流行音樂都對手風琴這種樂器有更多探索,加上一向以來手風琴是前蘇聯國家的民族樂器,他們訂定那套音樂訓練較西歐更為嚴謹,於是國際上對東歐地區手風琴樂手的需求大增,在這環境下,Andrew與身為歌唱家的妻子Oksana一同離開家鄉跑到香港踫機會——近年香港多了一些東歐地區樂手來港,而Andrew可說是較早一批持專業音樂資格的導師。

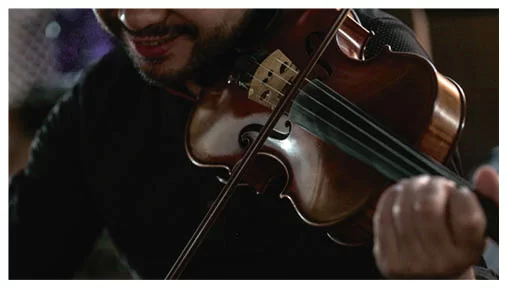

最初,Andrew受聘於一家蘇聯餐廳為手風琴樂手,同時在不同場合增取演出機會。對Andrew來說,他堅信的是手風琴具有動人心韻的魔力,離鄉別井反而是一個令更多人認識手風琴有多美麗的好機會。作為老師,Andrew會不時顯靈他那純熟的技巧,但作為一個音樂愛好者,我希望從他的音樂讀懂更多關於他這個人。

誠然,基本功了得的Andrew無論在音樂理論和技巧自然滿足得了我這個「問題兒童」,但因為我學手風琴不是為資格,而是為掌握一種可以自我觀照的新語言,亦放任地毫無考取證書的欲望,相反,我更需要的,是學習「心法」,即如何學習創作自己的手風琴語言,所以作為我的老師,就不是亮一手堅實基本功夫就可以打發得了我。

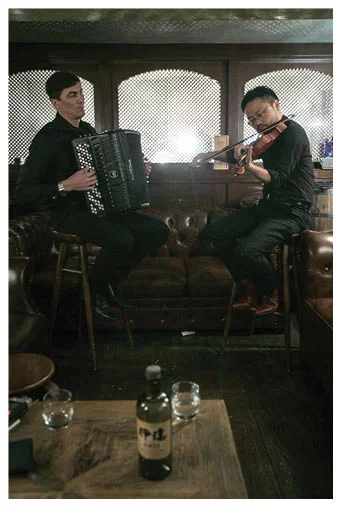

跟所有成長於鐵幕國家的人一樣,Andrew對關於自己的話不多說,或者那是他選擇了音樂替他說話。當我問及他為什麼選擇手風琴?他總是答:「因為可以替我說出心裏的話。」或是因為所用語言不是他的母語(我們都以英語溝通),也或是本來音樂人都不擅於說話(左腦與右腦功能有別),總之言簡意駭到一個太多可能性的地步,幸好那次拍照,Andrew請來他的友人,原香港管弦樂團的小提手陳紫英(Daniel,現為獨立樂手及小提琴教師)合奏從古典音樂到探戈到爵士等不同樂曲,作為小提手Daniel對手風琴的魅力有以下見解:「手風琴不是傳統管弦樂器,而是民族味道濃厚的樂器。相比小提琴,雖然作為小提琴手我可能會有主觀看法,但小提琴的確有其演奏局限,因為小提琴局限於玩旋律,而手風琴則可以玩旋律,亦可以作和聲,作為一種樂器,可能性大一點,(可以表逹的情感)亦豐富多。像你聽小提琴獨奏總像缺少了什麼,但一加上另一種樂器感覺馬上不同;另外小提琴有很多地方做不到,如和聲,因為西洋音樂結構著重和聲,像我們在宴會上表演,只有小提琴(或大提琴)演奏,只有旋律感覺就會較單薄,反而小提琴用在東方音樂,如印度或中國樂曲中,由於旋律為主,反而問題不大。」換言之,手風琴的吸引力在於其深度,可主可輔,再加上那種與人呼吸同步的特性,難怪在互聯網時代被人重新「發現」其親和的魅力。

但光靠上課觀察,難以見到Andrew作為一名選擇了手風琴為語言的樂手的學習套路,於是我問他:假如要選一首歌去形容你的家鄉,再選一首形容你現在生活的香港,那會是什麼?

他沒有馬上答我。兩星期後,他以whatsapp傳了一條Youtube的片給我,名字是” Ніч яка місячна “(Starry night,繁星夜),附錄:我想起家鄉和香港都是這首歌。那是一首由19世紀末烏克蘭作曲家Mykola Lysenko作的民謠,調子悲傷,內容是繁星為勞累的遊子指引出歸家的路。這讓我首次窺視到這名面對小孩子以近似playgroup形式教學時極有耐性的漢子的真心。

許是文化差異,或是我看太多前蘇聯東歐的電影,總覺得東歐各民族外表勇悍,卻是從不掩飾心中悲傷的性情中人,只是因文化和歷史影響,要說的話只能借音樂表現出來。然後一次課後Andrew不經意談及他為什麼會選擇做手風琴樂手和老師。「我出生於烏克蘭一個距離首府切爾尼戈夫111公里的小鎮巴赫馬奇(Bakhmach),那裏被森林環抱,當時人口只有3萬人左右,童年時跟其他人一樣踢波釣魚,那時還是前蘇聯時代,物資不算豐富,音樂是人們家庭生活的基本娛樂,媽媽是個喜歡唱歌的人,姑媽則會拉傳統的Garmon手風琴(гармошка),在烏克蘭手風琴是種民族樂器,很多父母都希望讓子女學習。那時小孩子學餘都會跑去社區中心玩,有次我看到一座有許多鍵鈕的Bayan,覺得很好奇便拿上手學姑媽的樣子玩,以後在社區中心朋友總愛叫我扮手風琴手,這讓媽媽知道,便帶我找當時烏國著名手風琴教師兼作曲家民謠大師Alexander Ivanko學手風琴,那時我7、8歳。由於當時還小,眼見朋友放學可以去踢波釣魚,但我每天放學都要去學琴,試過想逃學,但後來老師讓我發現音樂可以把感覺,尤其是不可以說出來的話以音樂表現出來,手風琴便成為我生命的一部分。」Andrew一邊念書一邊上音樂學校,至高中畢業後我進了Chernihiv municipal institution of higher education修讀音樂教育、作曲和音樂教師課程,樂器主修是手風琴和結他,師從古典手風琴大師Angelina Striga、Alexander Fadeev等學習,因為我想讓更多人懂得音樂這種語言。」由於1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立,國家改制後,音樂教師不再由國家編派工作,而是要自己嘗試找工作,於是畢業後Andrew回到家鄉教手風琴和結他,同時在作為手風琴樂手四處表演。在表演期間,Andrew向眾多著名手風琴手請益,包括Elena Stoyanova、Angelina Striga、Michael Striga及Alexander Fadeev,造就他自己的音樂風格,但當他找到自己的音樂語言後,家鄉已經改變成一個不容易讓手風琴樂手生活的地方,於是來到地球的另一端,生活有了著落,最初只想逗留一年,心想賺夠五千美金可以回鄉買家房子一家團聚,誰知改行資本主義後的烏克蘭,房價一年就升了5倍,Andrew只能在彼岸和妻子再接再勵。現時雖然他有了愈多學生,但也總追不上家鄉的房值升幅,Andrew歎口氣說;「現在都不敢想回鄉買房子了,所以去年請姐姐和媽媽來港旅遊。但媽媽年事已高,今年她69歲了,來到香港被這裏的人多擠迫嚇得馬上飛回烏克蘭。」那你會回去嗎?Andrew想了一回,很正式地說:「雖然我很想回去,但我選擇了手風琴,現在我想令更多人認識手風琴這種樂器,你知道嗎?雖然香港是這樣進步的城市,但很多人從未見過或聽過手風琴,每次當我表演看到人們對我的音樂很感興趣時,我就很快樂,感到自己很有成就感。或許,當有更多香港人認識手風琴時,我便可以回去。」

那天下課,待在課室外的走剆等電梯時,聽見門後奏起” Ніч яка місячна “,那股蒼涼,令我不由得駐足聽了好久。