一個七百萬人口的地方,政府醫院卻連一個骨科醫生都沒有,這地方名為塞拉利昂共和國。一個遠在非洲西邊的國家,與香港至少有三個連接點:它曾是英國的殖民地,當地也有一座「獅子山」,還有一個來自香港的骨科醫生曾在當地服務。

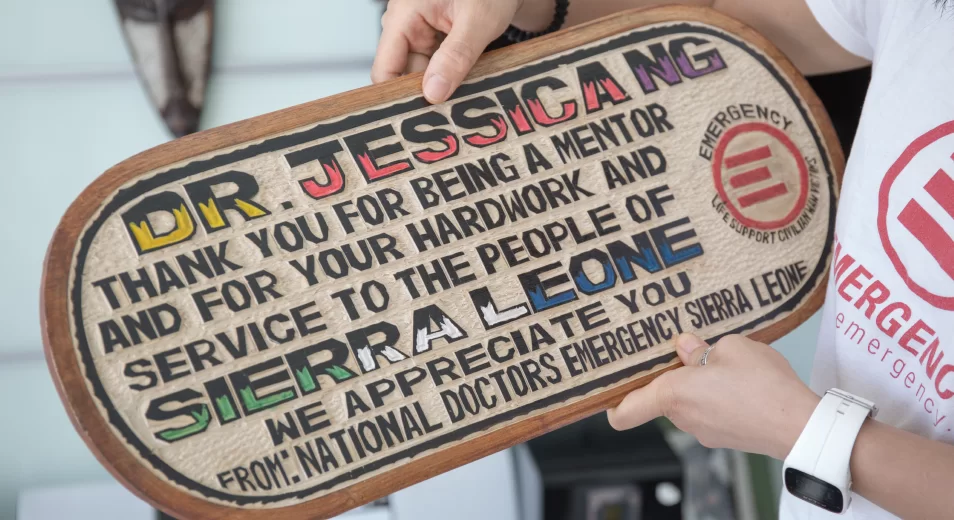

苦讀五年,實習六年,每月收入接近六位數之時,吳文倩(Jessica)在考獲專科執照之後,決定辭工參與國際救援組織Emergency的志願工作,前往塞拉利昂行醫。這是一個充滿了傷痕的地方,香港回歸的時候,那裏正在爆發內戰,最終死了五萬人,超過三分一人口流離失所,三年前,伊波拉病毒又在當地爆發。吳文倩在當地待了半年,有一天,她如常地照鏡子,突然驚覺自己是黃皮膚。「我已經以為自己是黑人,我覺得大家都一樣,我就是他們。」

當地人見面時喜歡問:「你身體好嗎?」很多人的標準答案是:Tell God Tenki。意思就是:「你幫我告訴上帝,我身體一切都很好,我很感謝上帝。」

這天訪問,她穿著白色T恤和牛仔褲,腳上是一對白飯魚,簡樸得像個中學生。「白飯魚便宜又舒服,穿落去就行得,在醫院最需要一對好行的鞋。」吳文倩笑說。

當她穿上醫生袍拍照,眼前的她恍似回到西非行醫的模樣。

像James Bond一樣來到「獅子山」

到埗當日是晚上10點,四周漆黑一片。別以為會有人接機,吳文倩像James Bond一樣,按機構提供的指示步出機場,過一條馬路,途中不能理會兜售船票或兌換外幣的人。找到接頭的櫃枱,跟他們說是為Emergency工作,職員就會拿出船票。這時,另一人拿走她的行李,載她去碼頭上船,行李則要坐另一隻船往目的地。「回想起來,其實都幾驚。」吳文倩笑說。

船隻到達後,終於見到有人接應。那人是一位大叔,口裏叼着牙籤。「他穿著Emergency的紅色上衣,但是因為洗得太多,比我身上這件還要殘舊,已經完全看不見機構標誌。」吳文倩走上前相認,「你好,我叫Jessica。」

塞拉利昂,究竟是一個怎樣的地方?根據維基百科,答案如下:「首都自由城港口附近的山脈,在1462年被一位葡萄牙探險家命名為Serra de Leôa,意大利文是Sierra Leone,意為『母獅的山』,從此被用作國名。1961年獨立之後,塞拉利昂由一黨執政,直至1991年爆發內戰。戰爭維持十一年,2002年結束。2014年,伊波拉病毒在該國爆發,塞拉利昂再次登上國際頭條。」

歷史背後,是內戰的倖存者,是對抗伊波拉的幕後功臣,是貪腐政權底下的無辜平民。這些人,吳文倩都一一遇上了。

身邊同事都是戰爭下的遺民

第一天上班,同事遇上吳文倩,友善地自我介紹。「你好,我叫Lamine,之前也在廚房見過你。內戰時,我親眼看到爸爸被人開槍打死。」那是一個平常不過的早上,吳文倩本來在洗手準備做手術,沒料到會有人如此介紹

自己。

Lamine本身是清潔工人,他主動向醫院申請調職廚房,希望有穩定的工作兼讀護士課程。就在吳文倩入職之前,Lamine才考獲護士牌。幾個月之後,Lamine與吳文倩剛好又在同一手術室工作,手術開始之前,二人在閒談之間,Lamine高興地提到自己找回內戰時失散的姐姐。「失散了多久?」吳文倩問。「內戰後我以為她已不在人世,其實沒想到會重遇她。」Lamine輕鬆地說。

內戰結束才十三年,醫院的職員,大部分都在那段時間被逼離開家園。有人看着父母身亡,有人有家歸不得。醫院另有一個司機,維修和駕駛汽車的技術遠近馳名。內戰時的一天,他在回家路上收到媽媽來電。「你不要回家,叛軍想招攬你。」因為這個電話,他三年沒有回家。

「每次說起都忍不住流眼淚,我想像不到他們是如何過日子的。」吳文倩擦一擦眼角說:「在塞拉利昂,每個人背後都有類似的故事。」

如果你聽過血鑽石,其實你已經間接聽過塞拉利昂。當地經濟主要依賴鑽礦業,上世紀七八十年代,政府貪污愈來愈嚴重,加上鑽礦業中心衰落,經濟發展緩慢。九十年代由當權者引起的內戰名為「鑽石戰爭」,更直接令國

家全面崩潰,引起貧窮、種族歧視,還有揮之不去的政府貪腐。

骨折病人絡繹不絕

當地交通意外頻繁,骨折是極常見的創傷。當地人都習慣開電單車,更發展出「電單車的士」。四人共坐一架電單車的情景十分常見,兩個成年人中間夾着兩個小孩,提着大大小小的膠袋,但是不會有人戴頭盔。當地路面情況惡劣,人多車多,交通意外自然更多。

「醫院有八成半病症都屬於骨科,我想像不到一個有這麼多交通意外的地方,為什麼政府醫院可以連一個骨科醫生都沒有。」而且,所有政府服務都要收費。「縫線要付錢,攞粒藥都要付錢,每一件事都要付錢,但是那些人根本付不起錢。」吳文倩說來有氣。

吳文倩每天的生活都十分簡單,就是在醫院和機構提供的宿舍之間一來一回。早上7點半回到醫院,檢查一下病人,計劃好當日流程。所有醫生在8點一起開會,討論前一天收到的個案。9點正,吳文倩就踏入手術室開始工作。排在清單上的小手術,一日會做十個,大手術就可能做兩三個。理論上4、5點可以做完,但是間中會有急症,經常超時。「香港一個月on call五、六次,但是在塞拉利昂是一星期call足四、五日,試過有兩個月差不多每日都有call。」

最深刻的一次,是附近有巴士翻車,三十幾個乘客當中,半數人死亡,餘下的傷者送到醫院。吳文倩在早上9點被call返醫院,一直做到翌日早上5點。「望見有傷者,就叫他們入來,做完就到下一個,望下望下就5點,天光回家。」吳文倩說。

那些孩子生於香港就不會失救

雖然塞拉利昂的發展落後,但是Emergency在當地設立的醫院,設施已算是相當齊全。不過因為地理及資源問題,醫療工具自然比不上在香港般充裕。有時在訂貨後未來得及送到,醫生和病人都要乾等。

人窮自然辦法多,有時缺了某個尺寸的X光片,照肺就用兩張較小的片分兩次照。「在香港,做手術時會有護士幫我計算所需物料的數量。在當地工作時,我通常都要在心裏估算着數量,知道還有幾多條長螺絲,要如何省着用,可以做多幾多個病人。在香港,要什麼有什麼,開聲就有姑娘拿給你。」

好像內窺鏡,在香港普遍到連診所都會有一支,但是Emergency的醫院只得「一千零一部」。有一次,剛好遇上壞機,要送去意大利維修一個月,偏偏醫院同時收到一羣意外食用化學物品的小朋友。「當地有家庭工業製造肥皂,小朋友以為哥士的梳打粉是奶粉,照吃無誤,導致食道灼傷。」吳文倩解釋。

由於沒有內窺鏡,不能為小朋友檢查及擴張食道,病人一個星期都不能進食,有幾個情況惡化得很快,最終不幸離世。「我心底知道,在香港的話,那些小朋友不會死。如果他們活在香港,如果我們在當地有深切治療部,如果我們有某種藥……我心裏知道有很多個如果,他們就可以救回來。」吳文倩哽咽。

病毒爆發 有人逃走 有人留守

Emergency與無國界醫生的性質類似,組織在1994年於意大利成立,主力在戰區服務,成立可持續發展的地區醫療設施。經過兩次面試,吳文倩在2015年9月收到通知前往塞拉利昂之時,「第一件事當然是關心伊波拉的疫情。」她說:「不過報得名就有心理準備,去的地方不是打仗就是有疫情。」

來到塞拉利昂的醫院,吳文倩才知道當時的院長是伊波拉醫療中心的首席護士。「這羣人在全世界都恐慌的時候,在中心日做夜做,沒有離開過。」這羣人,不單指醫護人員,還有其他行政及技術人員。「就像這間醫院,沒有醫生也不會關門,可是沒有電就一定停止運作。」修理發電機、維修水管、開車洗地的工作人員,與醫護人員一樣重要。

內戰長達十一年,當地的教育制度被摧毀,單計小學也有過千間被破壞,醫學院想當然也得停課。接着來的伊波拉病毒爆發,又帶走了許多醫護人員。「我合作過的醫生都十分能幹,他們只是欠缺一個專業訓練的機會。」吳文倩為這些醫生抱不平:「為什麼國家不能給他們培訓?他們沒錢出國,醫學知識就會停滯不前。」

在當地工作的最後一段日子,吳文倩在照鏡或拍照時,才會記得自己是黃皮膚。「看見相片會奇怪,為什麼我這麼白?」吳文倩笑說。不少當地人都有智能電話,但是沒有電腦。「他們沒有電腦,一旦電話壞掉,所有相片都會消失。」回港後,吳文倩特意去沖曬照片,打算寄回塞拉利昂。

當地近日(8月17日)發生泥石流,地點就在醫院附近。「一位護士與家人一起遇難,另一位我常常合作的護士就失去了整個家庭,只有她倖存。」遠在西非的人和事,依然牽動着吳文倩。「我掛念塞拉里昂的一切:像朋友般的同事,病人的真切笑容,即使語言不通,我也能感受到他們的情意。」

吳文倩離開之前,把有用的物資都留在當地,就連X光袍和兩對白飯魚都送給了同事。「機構的指引不鼓勵同事之間有親密關係,但我沒有詢問還有沒有其他感情的規限。人與人之間總會有正常的connection,為何不能做朋友呢?」

「沙士」加強行醫信念

回港後,吳文倩讓自己放了一個大假,多花時間陪家人、見朋友。在港逗留三個月之後,吳文倩決定到意大利繼續進修,9月將會返港,重回東區醫院。吳文倩在2014年中考獲專科執照之後,在東區醫院做了一年專科醫生。「每日看見新聞報道有這麼多不幸的事情,我有時會想,世界是否可以公平一點?」就是因為一個簡單的原因,她決定離開醫管局,參與志願工作。

離港之前,她曾經覺得醫管局做事不合理,醫療系統沒有對病人負責。「同事都想做到最好,但是系統增加服務卻沒有增加資源。」然而,過去一年多的經歷,也讓吳文倩看到香港的好處。「離開時覺得醫院的工作太忙,沒有給病人足夠的時間。」她不是天真得忘記了香港醫療制度的問題,她只是期待再次回手術室見病人。「我知道問題依然存在,也不知道有何方法改變。 」

其實,即使是Emergency的員工,也不是每一個都抱着志願工作的心態加入。部分來自東歐的員工,只是為了薪金收入,因為留在東歐,每月收入只有五百歐元,但是來到Emergency,收入大增四倍至二千歐元。「大家的價值觀不一樣,他們為份糧並沒有問題,只是有時合作上會有點困難。」吳文倩說。

「我從來沒有想過去私家醫院,我返香港,就是為了留在公立醫院。」她說。

吳文倩讀大學時,美國「九一一」恐怖襲擊之後,香港又爆發「沙士」,世界突然之間變得比所有人所能想像的更脆弱。「當時並不害怕,反而想快點畢業。」吳文倩說:「如果我想為這個世界服務,哪一個行業,與宗教無關、與背景無關,又與膚色無關?醫生宣誓時,就是要以同一原則對待所有服務對象,我相信行醫能夠直接幫到人。」她說。

直到今天,她的想法依然沒變。「我想為香港市民做點事,做一個有責任的醫生。」

西非留下的小鳥紋身

訪問時,吳文倩常說自己只是芸芸志願者的其中一個,沒有什麼特別。可是在記者眼中,她就是有一份難得一見的真摯和熱誠。同一番說話,別人說出來是造作,她說出來卻叫人感動。「生活是可以便宜一點。未來幾年除了生活必需品之外,我應該不用再買衫。」她笑說。

攝記請她換上在醫院工作的打扮,唯一的分別就是:她紮起了馬尾,這條馬尾原來也有一個故事。在塞拉利昂的時候正值雨季,吳文倩想把頭髮剪短。原本打算跟網上影片學習,最後還是爽快地紮起馬尾,拿起剪刀,一了百了。頭髮放下來不對稱,就請同事幫忙再修剪一下。「現在我也會這樣修剪,省回不少時間和金錢,哈哈!」

從塞拉利昂回到香港,吳文倩左手內側多了一個有三隻小鳥圖案的紋身。那是她的上司Marco的傑作,原來他既是外科醫生,又是紋身師傅,「每個同事都有他的紋身」。無論環境多麼惡劣,身體狀況多麼令人憂慮,當地人喜歡說Tell God tenki,即是Tell God thank you。她漸漸明白這句當地話(Krio)背後的意義。

當地人可能缺乏許多物資,但是從不缺少感恩和珍惜之情。每一次說thank you之前,都一定要先thank God。「語言只是其中一種與人溝通的模式,我們其實有許多共通之處。每個人本來都一樣,我們所需要的都一樣,我始終相信每個人都應該擁有最基本的權利。」

(部分相片由受訪者提供)