當科技發展讓人從書寫進入電腦年代,本來從字體力度、下筆速度和留白空間創造的氛圍,為行文帶來更立體的抒情刻劃,這種因文字規範化的結果,削弱了讓我們對感情接收能力,所以在一個情感疏離的社會,同理心變成一種難能可貴的品德,而非與生俱來的天性──打從戰後,中英並行的香港,可說是華語圈裏,少有能成功以漢字美學衍生那套黑白分明的道德標準、結合西方重視邏輯分析實用主義的先進地區,而要讓一個還抱着中央集權的前現代帝國,統治這樣一個後現代城市,更剛愎自用的獨裁者也不免私下嘆句力不從心,於是洞悉上意的特區芝麻官醒目仔和利字當頭的傳媒商賈,以猶抱琵琶半遮面姿態滅粵語推簡體字,雖然民間早已看穿這套意圖想由量變到質變的文化殲滅把戲,自發地將香港地的粵語和中文字加以保育,然而對硬件的保存是否能讓我們能夠捍衞香港人一路以來的精神價值?正如宗白華所指,每一個漢字,本身便是一個藉由黑白線條空間對生命的探討,由視覺美帶動心靈感動,從美學建構出來的一套道德標準。

直至最近,我才知道原來小學早已沒有習字堂,因為現代社會溝通文字無論中英法日韓,一律都是在鍵盤打出來,而對從沒有寫過九宮格的人來說,漢字只是一種工具,意在傳遞信息,與美無關──誠然,但作為一個習過字的文字工作者兼書蟲,我人生裏的小確幸,不少便是從閱讀文字裏獲得的,如果文字不美(包括字體和文意),久疏訓練後,我們便喪失了從對細節欣賞、分析的能力,慢慢心靈枯萎,變成是非不分只能唯利是圖。

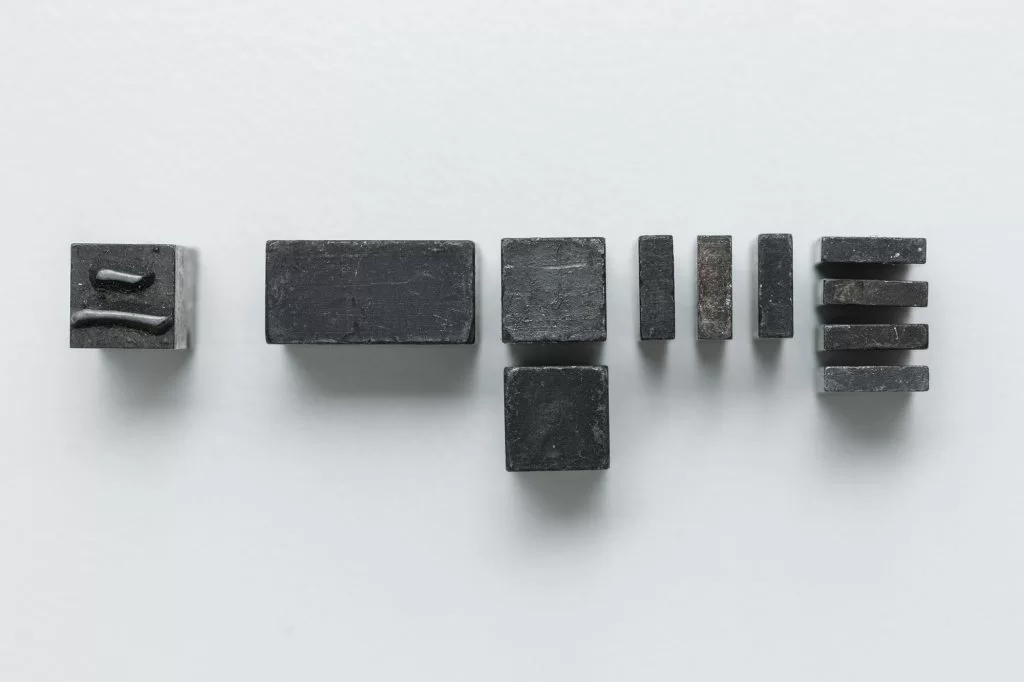

黃洛尹(Loraine)是香港版畫工作室的項目主任,自從工作室從字活接收了一批香港最後的印刷鉛字, Loraine 才發覺讀書時教的平面設計,因為是為電腦排版而訂,因而對於字體大小、性格,行文排列,以至文字和印刷物料的質感,幾乎一無所覺:「以前構思一個平面設計,只有最基本的框架(grid)觀念,原則上是一種 free style,對於字形、大小,都只按自己覺得靚,按一個掣就改變,基本上只是在試下哪個順眼一點,但當你要用鉛字排一個版,不同尺寸的字要排成一行行,那時我才知道排文時的行距,沿於排版鉛字尺寸,不同尺寸的字要放一起,中間要經過仔細計算。」

「當我第一次跟中環榮安印刷的林安師傅學排版時,從觸摸鉛字第一次感覺到字有粗幼,這些粗幼營造出文字的節奏,文字就像多了人性。」

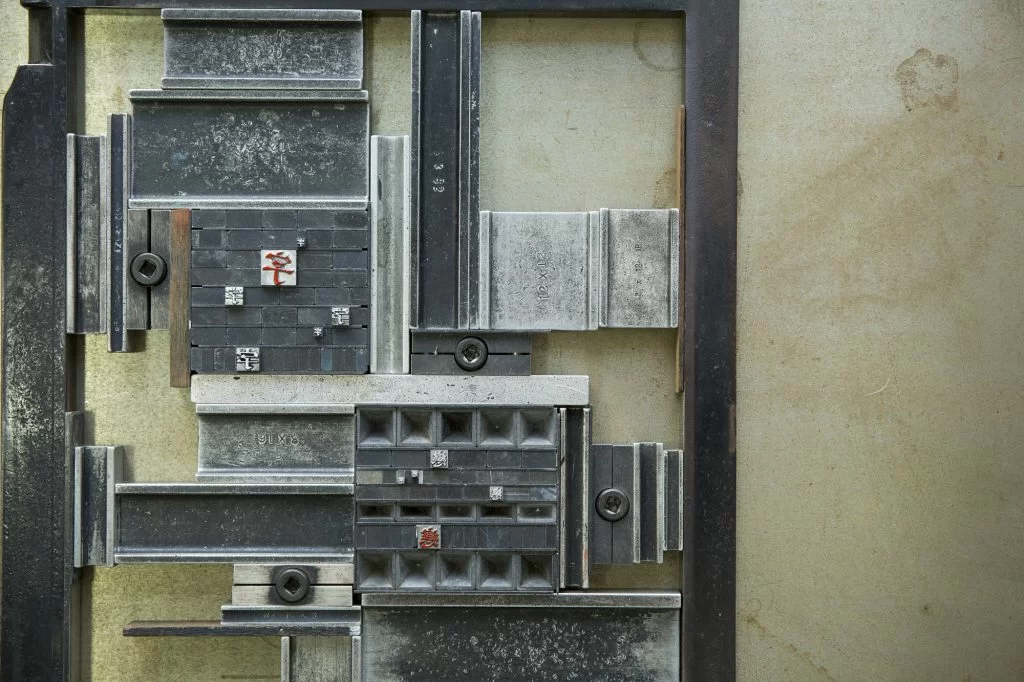

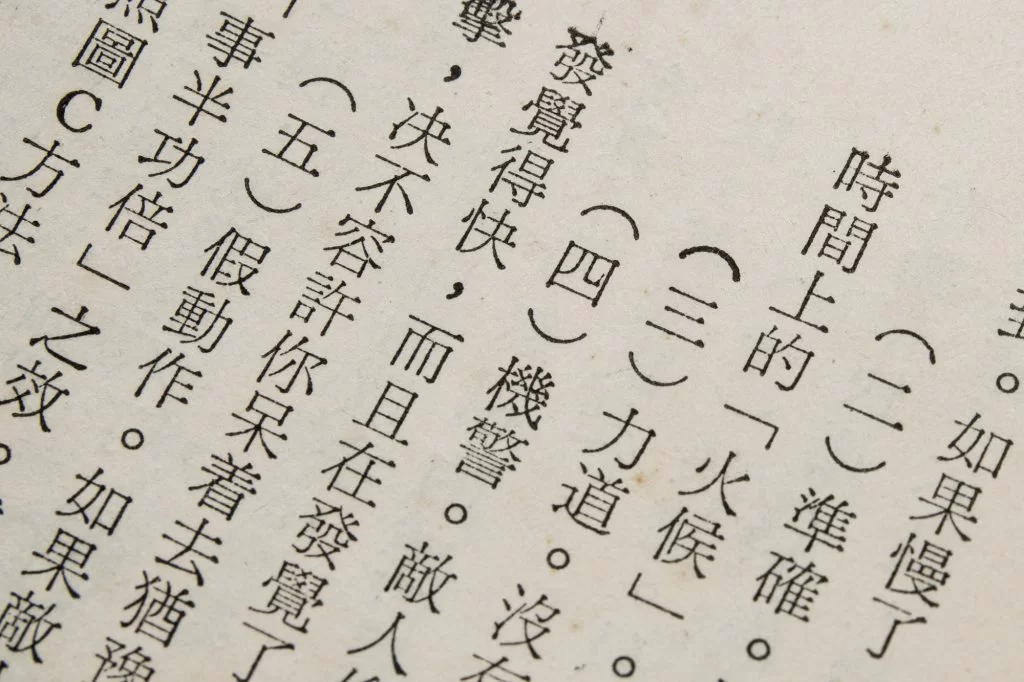

Loraine 說:「因為鉛字由不同鑄廠、不同師傅人手造,或隨着鉛字用多了有損耗,同一篇文同一個字,個個都有點不同,就像人,人人有各自性格,當你用鉛字排一首詩,那種人性化的特質更強烈!教我活字排版的林安師傅,他的印刷廠在中環一向做的是大公司客,對細節很看重,去年我們請他為我們在『香港圖像藝術節:師傅話 活字說』節目印兩款明信片,不過二百張,但他卻要印三百張,因為油墨、手勢都會讓每張可能有少許分別,但他要求每張完全一樣,由此可見鉛字印刷那種人性化──對我們這些用電腦創作的人來說,難得的就是每張都獨一無二。由於接觸了鉛字印刷,讓我創作從純抽象的二維思考,變成怎樣才能在鉛版上拼砌出圖樣,以至印刷出來應有什麼觸感的三維立體思考,尤其在印刷時的力度、套色步驟都要想得很仔細,也要善用手頭現有條件。」

由於香港是中英並行的地方,這讓 Loraine 在排版中英文字時,不單發現要處理中英之間字體大小如何相配,更大的發現,是從這一粒粒鉛鑄的漢字,讓她開始思考到不同字體設計背後包含的情感,而「當你實際以鉛字排版,文字本身要有的留白都由一粒粒鉛角組成,在計算留白位的同時,本身對由留白和文字組成的行文節奏,有更深刻的思考。」Loraine 說,從二維到三維,創作變得更有趣更有成就感。人生的小確幸不就如此?!

(部分圖像由受訪者提供)