年齡:二十歲

職業:足球教練,大學生

(相中人並非受訪者)

那些年,阿治爸爸每三個月才回來一次,錯過了阿治所有的家長日甚至畢業禮,而且也沒看過他參加過的任何一場球賽。

唯一的父子相聚,跟電影《新世紀福音戰士》有關。每次上畫,爸爸總會預先買兩張戲票,阿治也會等爸爸從內地工作回來,就像一個約定。

十年間,兩父子肩並肩在戲院看過三集福音戰士。

⚡ 文章目錄

《新世紀福音戰士》毀滅的世界

大銀幕上,世界在一片頹垣敗瓦中重建。為了對抗超自然生物「使徒」,人類創造了機器人「福音戰士」。十四歲的少年碇真嗣,小時候目睹母親因實驗而死,又遭父親遺棄。某天,久未謀面的父親碇源堂召喚他,他滿心歡喜,卻發現背後是想命令他成為駕駛員,迎戰使徒。那福音戰士,原來注入了他母親的靈魂,而使徒來襲,其實是極權政府引起的禍亂。

動畫聯繫了他和他,卻又打開了內心深處崩壞的小宇宙。

後來,他們把電視版、劇場版、新劇場版都看了幾遍。二十歲的他覺得自己就像真嗣,脆弱而孤寂。只是他沒想到,去年的盛夏到寒冬,他會捲入一場難纏的戰鬥。

爸爸媽媽在微信開戰

自幼父親就像碇源堂,對兒子尤其嚴苛。鞋子放歪一點,嚴父就將兒子整個人打飛。自從爸爸把內地公司結束後,回到香港工作,生活就開始放縱,好吃懶做,連牀頭也結了好幾個蜘蛛網。媽媽開始要肩負起生活上的重擔。電影中碇真嗣目睹母親在實驗中死去,現實中阿治見證媽媽心死。

父母從不在兩個兒子面前大鬧,但火藥味有時不言而喻。爸爸喜歡在客廳播民主派的影片,媽媽是親中派,不時在背後叨叨唸唸,說黃絲都是腦殘,轉頭又向親戚大吐苦水。他們將炮火移師到微信,每次手執手機,叮叮叮叮,聽那一連串的鈴聲,便知世界大戰一觸即發。一個高舉民主旗幟,一個說非法手段不對。媽媽堅持爸爸換掉頭像,免得影響到兒子,爸爸反駁:「這不就是白色恐怖嗎?」媽媽一時語塞,只管罵他橫蠻無理。

五年前的媽媽哪裏去了?

阿治暗忖,自相矛盾的其實是媽媽。小學時打架,老師只見他傷人,卻不見他被欺凌。後背瘀傷是小事,有時四肢出現嚴重傷痕,就是上學時受欺凌的最佳證明。打在兒身,痛在母身,那時只有媽媽相信這是兒子被打一百次後的首次還擊。她靜靜地倒藥油,替他療傷。幾年前因傘運瞓街,她只嘮叨幾句,回家就好。

他黯然,這個明白事理的母親,到底哪裏去了?

最親的人,支持自己最痛恨的人。有時在街頭看到「前線巴」和「前線媽」結伴同行,遊行就是家庭活動,他總投以豔羨的目光:「點解人哋可以母子檔,但我就要鬼鬼祟祟?你估我唔想返到屋企,可以大搖大擺,『我的豬嘴污糟了』,大大聲話『今日前線打得好勁』咩?」

反送中運動之後,他對媽媽失望,但另一方面,雖然自己政治立場跟爸爸相同,但父親窩囊的形象依然不變。他覺得,爸爸沒走上街頭,不過是空口說白話。

窩囊的爸爸被遺棄街頭

十月尾某天正午,爸爸拖着疲憊身軀下班回來,卻見家門大開,裏面的東西幾乎一夜之間清空,只餘他的一些個人雜物還在原處。搬運的人進進出出,他恍如一尊石像,在門口定格了好幾分鐘。媽媽從廚房走出來,冷冷地着他別擋路。捧着電子琴的阿治斜眼望了一下,只見爸爸默默走進房間,躺在地上。剩下最後一件家具時,阿治朝裏面偷瞥,爸爸好像睡着了,但蹙起眉心,眼皮在跳動。

搬家的事,只有爸爸被蒙在鼓裏。事發時,他甚至沒有出言阻止。他說服自己,生活作息不合,財政狀況不穩,分開對大家都好。過了幾天,舊居租約期滿。阿治聽說,爸爸沒錢覓新居,每晚睡在公立醫院的沙發,有時窩在小店倉庫,圍住紙皮箱席地而睡。後來有次在天橋迎面碰到爸爸,阿治連忙低頭走避;有時隔幾條街看到那個禿頂渾圓的身影,阿治便繞路離開。不願再見,但他永遠記得,佈滿灰塵的木地板上那假寐的臉。

電話怒吼媽媽「可否收聲」

他以為,趕走父親後,一切就會變好。然而真嗣真正要對付的,不是利用他駕駛機器人的父親碇源堂,而是大肆破壞的使徒,還有使徒背後掌有強權的神秘組織。極權的終極目標是達成「人類補完計劃」,互補人類的缺陷,成就一個大同世界。根據宣傳:那裏沒有紛爭,人們無分你我。

阿治不願成為沒有獨立思想的生命。

十一月初,中大山頭成了戰場。他穿上全副裝備,與其他一百多人聚集於二號橋。防暴警密集地發射催淚彈等,黑衣人以汽油彈還擊。一輪激戰後,濃煙嗆鼻,他手臂扭傷,大腿中了橡膠子彈。他坐在草堆,義務救護員為他包紮。在他最無助之際,手機忽然響個不停。他掛了十幾次線,不情不願地接聽。那時槍聲不斷,防火鐘聲、哀嚎聲四起,另一端又有人手執大聲公,通報「防暴落地」。話筒傳來媽媽連珠炮發的罵聲,說他不珍惜她給他的生命……他一陣暈眩,只能咆哮一句:「你可唔可以收聲?」

那一刻,他希望全世界都靜音。

電話果然沒再響起。幾天後,阿治好不容易回家。他一身汗臭,衣服緊貼皮膚,喉嚨乾涸,眼睛幾乎睜不開。他只想洗澡,然後倒頭大睡。打開門,未見其人先聞其聲。「死暴徒」「自暴自棄」……其他的都沒太大印象。她扯住他的頭髮和肩膀,他用僅餘的力氣甩開她的手,鑽進被窩,把整個人用被單蓋住。

「心之壁」失守 親嘗露宿滋味

半夢半醒之間,他看到一個立在門邊的黑影,輪廓在顫動,發出嚎哭聲。在他有記憶以來,那是媽媽唯一一次哭成淚人。即使婚姻觸礁,或面對她一生經歷過的生離死別,她也不曾落淚。然而在這半年間,他看過她抖動的肩膀五次。

他昏睡了兩日兩夜,媽媽開始實行經濟封鎖。內憂外患,讓他透不過氣來。

冷戰持續。直到平安夜,母親拿着新聞直播的一格格截圖,指住其中一個黑影,向他對質。他愕然:渾身黑色,連眼睛都遮蓋了,還用防水套裹起背包,咁都認得到?「我教波,你說日曬雨淋,會得皮膚癌,會死。而家出街,又話會死,管到我窒息。」他覺得可悲,這邊廂在反政府監控,那邊廂卻被媽媽監視。回家,是從大樊籠走進小樊籠。

他想起兩個月前某夜,如常拉閘關門,脫鞋。抬頭,竟對上銳利目光。去哪?行街。這什麼背囊?新電腦袋。放電腦?放箱子裏的東西才對吧?阿治慌亂得身子僵直,紅了耳朵,嘴唇發抖,像小男孩作弊被老師捉個正着。「出去吧!被打死就別回來,不要連累我們!」母親一臉鐵青地說。

使徒和機體都擁有一項能力,在自身周圍形成抵擋攻擊的「AT力場」,而阿治媽媽終於入侵了他的力場。這道力場是人人擁有的「心之壁」,是心與心的隔閡,是信任的界限,亦是寂寞與痛苦的根源。

他暗地稱那箱子為「私隱之箱」。睡房立着一個晾衫架,撥開垂吊的衣物,挪走雜物,現出半米寛的淺藍儲物箱。揭開蓋子,掀起幾層毛巾,十幾個豬嘴一字排開,旁邊塞了些濾罐和口罩,下面還有灌滿酒精的酒樽,挨着鐵罐的白電油。

這是抓起了家庭戰火的禁忌,誰想到半年後禁忌成了「救命草」。媽媽如今低聲下氣跟他討口罩、要酒精。世事轉了個圈,但箱裏平整的布,始終起了皺。

阿治很少跟媽媽頂撞,但他很記得,有天當她說死去的示威者是「收錢做戲子」、又說「鬼唔望解放軍進城殺死你,給你教訓」之際,他忍不住大叫:「我現在就去死,就去收錢讓你享福!好嗎?」她臉色大變,目光轉到別處,背脊在抽動。

白天在她面前「係威係勢」,午夜夢迴,他想起那些傷人的話,特別難過。從那天起,他一個月有二十夜都泡在酒吧,酒氣濃濃,正好掩蓋渾身煙味。冬日仍穿短褲的他躲在商場涼冷氣,風起了,便攤在公園的長凳,也試過走上天台的水泥管上趴睡。總之媽媽未眠,就不回家。後來,他索性躺在屋邨球場的觀眾席過夜。他常笑說這樣真爽,靜下來又想:有誰想有家歸不得呢?石階硬邦邦的,醒來時,關節處還會浮起瘀青,但比起高牀軟枕,耳根清淨更重要。

與爸爸再次相見

阿治開始明白爸爸露宿街頭的感受,唯一不同的是,爸爸是逼於無奈,而他是自願的。有次趁媽媽買菜的時候回家,弟弟抿起嘴唇,扯住衣角叫他回來。阿治出門後就哭了,於是總是凌晨回去為他掖好被角,擦拭前額的汗。

「團年飯,是農曆除夕的一餐,目的是在過年前一家團聚。」年初,媽媽在WhatsApp羣組貼上維基百科的截圖,叮囑他出席聚會。他翻了個白眼,心中嘀咕:父母久別碰面,一定句句帶刺,倒不如不團聚。

疫情來襲,飯局取消,他倒是鬆一口氣。

正當他以為消除了尷尬局面,媽媽叫他約爸爸吃飯,兩父子聚聚。他說,這就像情侶分手後,死死地氣想知道對方近況,只好叫朋友看看他的Instagram一樣。

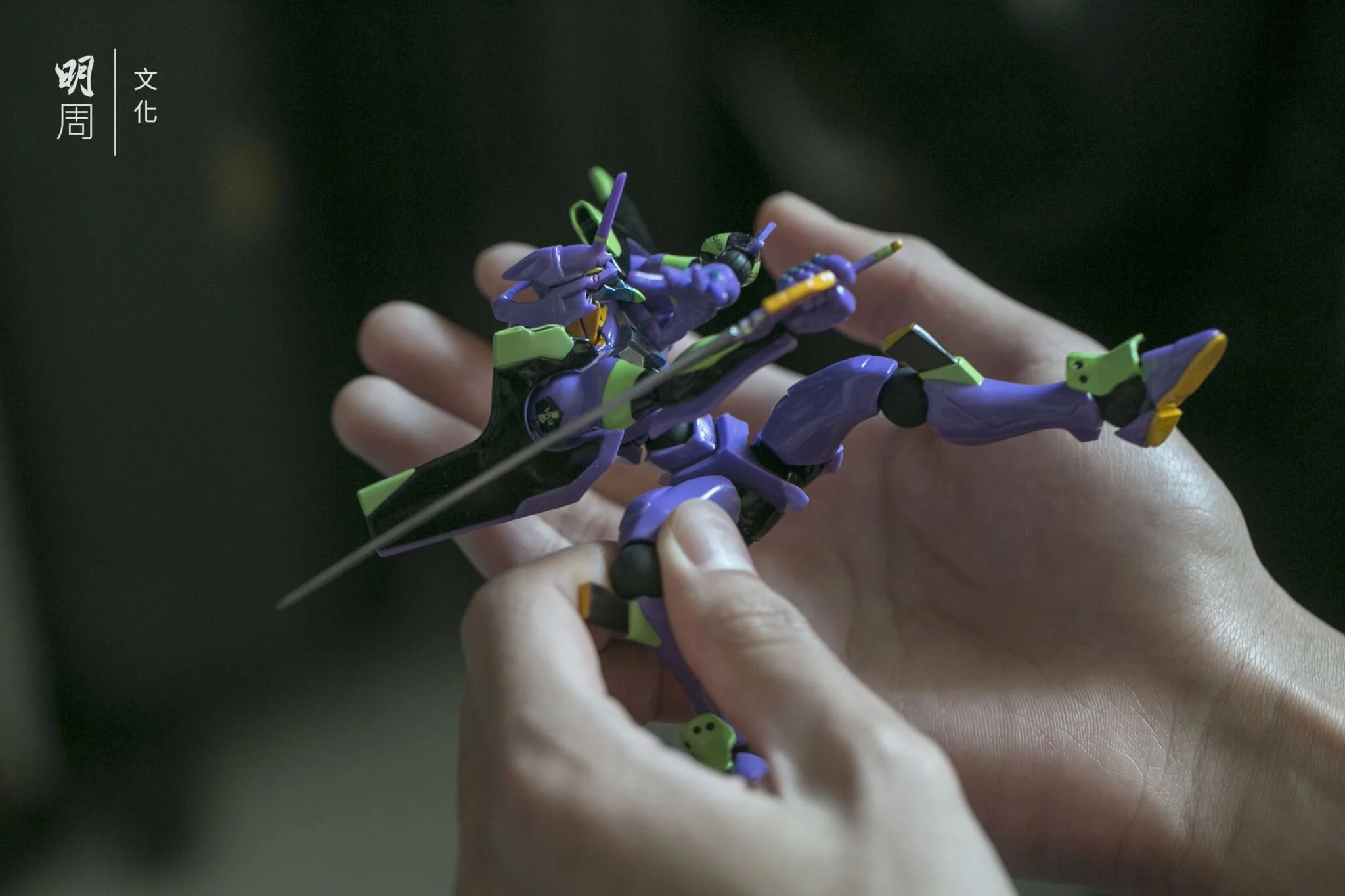

爸爸爽快答應了,並選了家港式西餐廳。那天爸爸很早入座,笑着對阿治招手。三個月不見,父親臉容憔悴了些,但揚起嘴角時,兩邊臉頰依然擠出浮肉。桌上放着一包巧克力、一本《中大理大保衛戰》,還有些小玩意。很久以前,他也常買模型給阿治,堆到整個客廳都是。滿桌禮物,反而讓他顯得不自在,胸口發悶,有點想吐。他們兩人各自點了一碟海南雞飯,在飯桌上從社會狀況,談到家事和工作,還有二人最愛的動畫。說到委屈處一同嘆氣,說到幽默處便笑笑,兩小時裏,就是絕口不提媽媽。

不知說到什麼,爸爸突然頓一頓。

「記住保住條命,照顧好阿媽和細佬。」

「……盡量啦。」

爸爸不語,埋頭扒飯。

飯後,二人爭相埋單。兒子第一次請吃飯,爸爸露出欣慰而靦腆的微笑。二十年的父子,頭一次聊得那麼久。在門口揮別後,爸爸登上巴士,他要去看物理治療。阿治掏出那本書,封面上硝煙瀰漫,火燒得正旺,令他想起和媽媽鬧翻的那天,爸爸也有在半夜戰況沉寂時打來問候,說明白兒子的決定,着他多休息。在那短短一分鐘,他感覺到久違的溫暖。他幻想,假如在家,爸爸可以為他擋掉媽媽的戾氣。

刺蝟互相取暖 結果互相傷害

世上沒有如果。他在席間得知,疫情令爸爸無處容身,沒法睡醫院沙發,倉庫又太侷促。這次阿治主動為爸爸張羅住宿的事,透過在運動中認識的「家長」幫忙,給爸爸租了一間同區的劏房。偶然在街上撞見,兩父子會點頭說聲嗨,再說再見。

動畫裏有這樣的一幕。「你聽過刺蝟困境的故事嗎?」「刺蝟?渾身帶刺的刺蝟嗎?」「刺蝟雖然想將溫暖傳給對方,可是愈是靠近,愈會因為身上的刺而使彼此受傷。」

幾個月以來,阿治最想回到十年前的情景,那時一家人回鄉過年,圍在一起剝瓜子、打邊爐,吃飽便窩在沙發看電影,純粹而快樂。可是他比誰都清楚,這個家始終缺了一角,如今一家三口,也只是勉強連在一起,他早晚會搬走,到時就再也湊合不成一個家。他愈想愈遠:日後擺婚宴,主家席或會是一排空凳?他再想:若然自己為了社運犧牲了,爸爸和媽媽會一起出席喪禮嗎?

苦候五年,《福音戰士新劇場版》的最終回,今年即將上映。這次,他打算獨自去看。動畫裏被選中的少年,最終成不了救世英雄;而現實中的阿治,無力縫補父母的關係,運動也尚未成功。從抗爭到抗疫,他和母親還是各持己見,但這次他學精了,傷感情的話,不如不說。

他想:順其自然吧,一切留待風波過後再算,畢竟人和心,總是聚了散,散後再聚,為了彼此不受傷害而保持不遠也不近的距離。