「在現代安謐的精神病世界中,現代人不再與瘋人交流。一方面,有理性的人讓醫生去對付瘋癲,從而認可了只能透過疾病的抽象普遍性所建立的關係;另一方面,瘋癲的人也只能透過同樣抽象的理性與社會交流。」—福柯《瘋癲與文明》

一宗地鐵縱火案,一張精神病覆診卡,把「精神病患」拉回到大眾的視野之中。食物及衛生局局長高永文其後在記招中說︰「疑犯最近沒有覆診」。霎時之間,人心惶惶,傳媒的即時報道把「精神病」與「縱火傷人」並置在一起,令人輕易地把兩者連成了因果關係。然而,社會悲劇的生成,本身存有多重複雜的面向及成因,既是社會性,也有個人的,兩者的關係,總是相互糾纏。

「很多報道都強調該名男子有精神科治療記錄,但是,這不代表就要強制入院治療。爭議點有兩個,第一是傷人的刑事責任;第二是對於精神困擾,當事人有沒有自主權選擇怎樣處理。」張馨儀在事發後作出了以上回應。

張馨儀中二那一年,她被精神科醫生診斷為患有「精神分裂症」,自此,她的少女時期,身邊圍繞着各式各樣的社工、心理學家、老師、熱線輔導員、教會幹事……。她後來以過來人身份編著《殘疾資歷:香港精神障礙者文集》一書,把自己和他人的故事說出來,同時一直致力爭取精神障礙者的權益,由此而創辦了「殘疾資歷生活館」。

2003年,經過多年服用精神科藥物之後,身體感受到藥物所帶來的副作用,是健康的長期受損,終於,她在醫生的允許下決定停藥。她指出,由於體會到整個醫療模式的弊處,而吃藥只是其中一個環節,她說自己「不是因吃藥而復元」,而是因為「努力掙脫它對人生的影響而復元」。

親身經歷「病患」所以懂得權利缺失

約張馨儀做訪問,她的行程很忙碌,終於,在她參加一個由立法會議員緊急召開的精神復康服務集思會前,我們見上一面,在立法會示威區的外面,頂着寒風,張馨儀沒多談自己的過去,倒是更急着處理縱火案發生後的種種討論。

「沒有覆診」帶來的後續爭議,是「精神病患」應否強制送院治療。

根據《精神健康條例》,若果認為某名病人(注︰被強制入院的市民不一定有精神科紀錄,如早前發生聾人被送往青山醫院的事件)的精神紊亂的性質或程度,足以構成理由將他羈留在精神病院內至少一段有限的期間,以接受觀察或其後的治療,以及為了病人本身的健康及安全,或為保護他人着想,病人的親屬、註冊醫生、社會福利署的公職人員可以向向區域法院法官或裁判官作出強制入院的申請。

「現在很多人都未審先判,認為一定要把該疑犯強制送院。問題是,現在法官仍然未判決,到底最後的裁決應是送院或是判監,應該要回歸到傷人的刑事責任去討論。」有些人會說,「精神病」會成為免受刑事責任的保護罩,張馨儀引用2004年的一宗地鐵縱火案來回答,當時案中的被告同樣被精神科醫生證實患有妄想症,但高等法院最終判決他終身監禁。

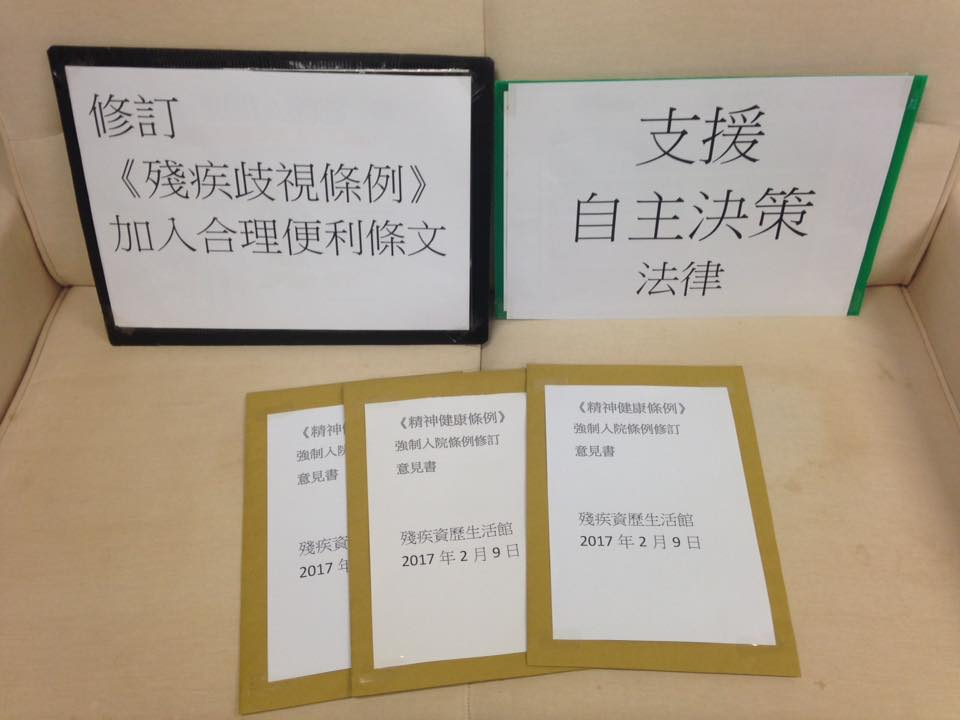

張馨儀認為,現今香港面對的另一個問題是,被強制入院者的知情權及上訴權受到忽視。就着上訴權的問題,「殘疾資歷生活館」曾就《精神健康條例》撰寫過條文修訂的建議書,強調當事人應該被告知應有的權利,例如有權就有關強制入院向法官提出申訴及反對、或向精神健康覆核審裁處要求覆核個案。但是,一顆石頭投進湖裏,卻泛不起多少漣漪,這個關乎人身自由的訴求,一直沒有受到主流媒體和大眾市民重視。

過程中,張馨儀一直強調的,是權利,那是因為,殘疾人士都應該享有受到平等對待的權利。

對於各種與精神障礙者有關的條文、概念、外國的個案模式,張馨儀都能說出大量的資料,既源於自我經驗的探索,也跟爭取殘疾人士權益的工作有關。

保守秘密不是保障 衝出枷鎖才能充權

曾經,她選擇把過去收藏起來,尤其是剛踏足社會工作的時候,不願被別人知道太多自己的背景。中學時期曾較為公開地向同學分享自己的經驗,卻因為未能成熟地處理當時的情緒,以為此後周遭的人都會在私下談論自己。在成長路上,因為無法言說過去,總會惹來旁人投射並不真實的想像,對於這樣的狀態,她逐漸無法忍受︰「後來,分享經驗與故事的理由,其實是不願意成為一個沒有過去,或不能訴說過去的人,不能再壓抑自己的生活。」

大約在八年前,她接觸到社運圈子的人,一同辦了一本《跳制》的獨立刊物,以批判的視角看待精神醫學這回事,「跳制」除了是被用來形容腦袋短路的狀態外,也有另外一種語帶雙關的意味︰「跳出制度」。跳出制度的思考,抱有強烈的質疑,同時也是來自最邊緣的反撲。

再到了後來,張馨儀接觸到精神復康的圈子,卻有種格格不入的感覺。她歸因於精神醫學的模式過於主宰社會如何理解精神障礙這回事,包括精神障礙者自身及家屬。「很多時候,他們仍然抱有一種很固有的信念,認為有病一定要看醫生、吃藥。但是,我們應該有更多元的選擇,這個狀態可以不是精神病,而是一種生存狀態。」

以為她是完全反對精神醫學這回事,她卻只是反對單一化的標準與聲音,多元地去理解每個人的生存狀態,才是張馨儀所在意的︰「你可以選擇看醫生和吃藥,也可以選擇另外的途徑,重點在於擁有選擇的權利。」

《殘疾人權利公約》第二十五條健康的範圍中,便「要求醫護人員,包括在徵得殘疾人自由表示的知情同意基礎上,向殘疾人提供在質量上與其他人所得相同的護理。」然而,總會有人質疑,精神障礙者沒有能力作出決定,張馨儀說,預設醫療指示或可填補這塊空缺,在「精神健康」的時候,先為自己作出醫療決定,包括拒絕某些治療的權利。

西方社會,隔離監控精神障礙者的模式,也逐漸轉型成為社區支援模式,如今已不再是確診「有病」便要送去醫院「監禁」的年代,外國「去院舍化」已經成為趨勢,讓精神障礙者能真正融入社區生活才是目前的焦點︰「你可以參考瑞典的Supported Decision Making模式,最理想是有一個mentorship的關係,協助障礙者做出自己決定,當中也是一個充權的過程。」

與張馨儀做訪問,記者需要準備一個消化能力極強的腦袋,她的口袋裏總是能夠拿出各式各樣的資料來應對,從個人的成長經驗出發,再成為一個倡議者,她很記得,在五年前參加聯合國殘疾人權利委員會的聆訊前,他們在呈交草擬書時以Mental Patient作稱謂時被退回,最後需要改為Psychosocial Disabilities(心理社交障礙者)才被接納。若果命名是一種權力,這也是為什麼張馨儀在書寫及倡議的時候,使用的字眼是「精神障礙」,她努力想打開在病理化以外理解這種精神狀態的另一扇窗口。

記者想起一個小故事,曾經,在網絡上有人瘋傳《叮噹》的結局是這樣的︰所有故事情節都是大雄幻想出來,從來沒有叮噹、靜香、技安、阿福…原來大雄是個自閉兒。有讀者曾表示接受不到這樣的結局,藤子.F.不二雄也曾經澄清這個說法不是真的。其實,如果讀者一直陪着大雄做了一個好長好長的夢,這個夢,無論如何,也曾為我們帶來過無數歡樂。

<!–

延伸閱讀

–>