新媒體的興盛,為女工羣體在信息時代自我賦權帶來了可能性。「尖椒部落」是中國大陸唯一女工權益與生活資訊平台,透過網站、QQ空間、微信和微博等所有社交媒體來放大女工的聲音。

周末,在深圳一個文創區路邊,孫珏嫻熟地跳上了一部電單車,駛向廠房改造而成的工作室。她背上背着三張瑜伽墊─這個星期要和員工一起做瑜伽。

她在香港浸會大學人文及創作系擔任講師,近年卻成了往返深港的「兩棲人」,與深圳團隊一起教女工跳舞、邀請女工看電影、鼓勵女工反家暴……

中國工人,對孫珏來說並不是一個陌生的概念。她生長於上海,很多親戚都是工人,「下崗」曾是九十年代國企工人的集體經驗。在香港落地生根後,關於工人的議題,似乎從生活中淡出。其實不然。2010年,十多名富士康工人以跳樓來終結絕望的生活,孫珏內心受到很大的震盪,「真的應該做點什麼。」那一年,在自由媒體人阮行恩的感召下,她加入為基層女工賦權的「半邊天公益」。

⚡ 文章目錄

看不見的人

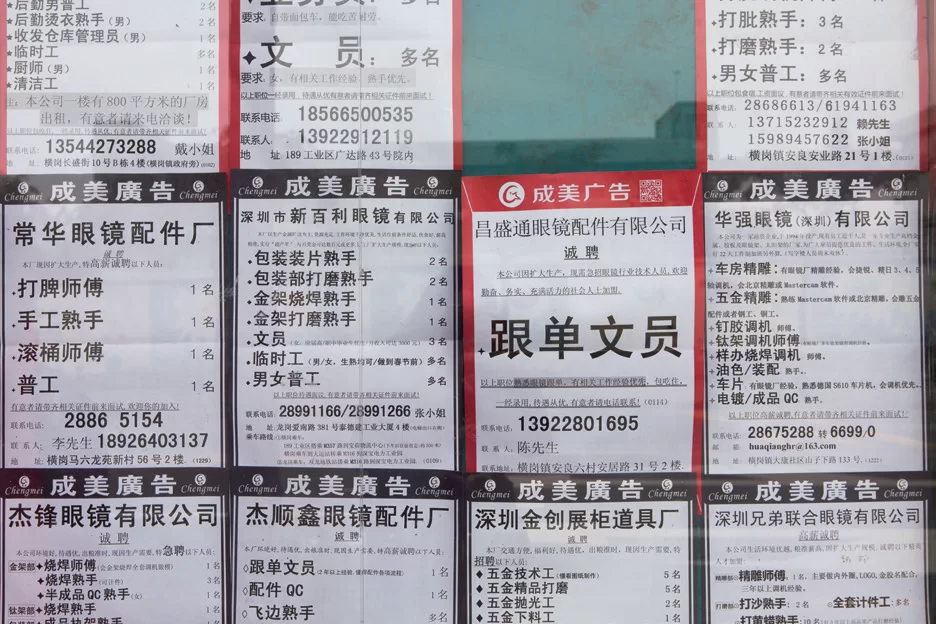

「在中國龐雜的勞動人口中,新生代農民工是推動經濟發展的主力軍,而女工,一直站在產業的最前線卻普遍失語。不公平的社會政策、全球資本主義的生產體系以及父權文化,導致女性打工者長期處於比男性更加弱勢的位置。」 她們先利用新媒體讓女工「被看見」:邀請全國各地女工面對住鏡頭說出新年心願、

為女工歌手拍MV、游說電視台播放反家暴公益短片……「希望社會明白婦女權益即是人權,人生而平等,同時鼓勵女工認識到自己是獨特的個體,需要被社會正視和重視。」

孫珏記得,最初走近女工羣體會感到緊張。六年前,一位女工在分享會後跑去服裝批發市場買東西去了,然後興高采烈地把戰利品攤出來給她看,說:「你猜猜這四件衣服花了多少錢?」

「我看她這麼得意洋洋的,心想肯定是買到了便宜貨。於是我說,四件一百塊吧!」

女工立馬大叫:「哪裏有這麼貴!十塊一件啊!」

「那個時候深刻感受到我和她之間的距離。我感到不安。」那時她很忐忑:自己並非草根出身,能否真正融入她們?

這幾年定期去工廠區做外展,近距離去認識她們,「要不斷打破自己對女工的各種刻板印象。」後來更加清晰自己的角色不是教育者,也不會刻意奉承,平等的視角其實才是恰如其份的。現在她走在女工羣體中,感覺愈來愈自如。

顛覆刻板印象

實際上,新時代的女工普遍擁有初中或以上學歷,習慣用網路社交和尋找信息,很容易與社會接軌。她們渴望擺脫被認為是廉價、卑微的流水線工作,獲得更多自由、平等和尊重,為自己作主。中國有數不清的女性網站,但受眾都以高收入和高學歷的城市女性為主,適合底層女性的信息資源嚴重缺乏。

2014年,資訊平台尖椒部落誕生了,靈感來自香港學者潘毅在《中國女工》(簡稱)中曾描述過女工的半夜尖叫和夢魘。孫珏解釋道:「尖叫,可以在噩夢邊緣喚醒自我,是刺破黑暗的力量。這種反抗雖然微

不足道,但卻非常真實。尖椒(尖叫的諧音),這種獨一無二的辣也可以顛覆社會對女工的刻板印象。用『部落』而不是網絡,也是為了能更接近年輕的女工羣體。」

「每天重複着無聊的打工生活,你注意到自己的情緒變化了嗎?」「尖椒」最近徵集工友自拍的鬼臉照片,提倡給生活一點幽默。考慮到女工終日埋頭工作周末加班,沒有機會去認識自己的生活,「舌尖上的廠區」活動則希望讓工友多留心周邊的環境。

「大姨媽」來了,「痛經假」的落實又在哪呢?女工拉拉在生產線「出櫃」了,換來的只是令人尷尬的沉默;不屬於女人的「公」共空間─無所不在的性騷擾;女工購物被騙,如何機智地向騙子要回自己的血

汗錢?反「剩女」污名的行動大快人心,但「剩女」這個羣體會被「精英女性」羣體代言……

這些選題,都是為女工度身訂造。

「女工掙扎求生的經歷、失望與期望並存的日復一日、充滿疑慮與不安的歲月,這一切都並非虛構,而是不容他人扭曲的真實存在,也是微小而頑強的女工最珍貴的個人歷史。她們錯綜複雜的情感,你我都有。就在生活的細微之處我們和女工彼此聯結,找回力量。」

她坦言,在女工賦權工作中,不得不面對內地日趨艱難的NGO生存環境。但最大的挑戰,還是如何走近女工:「一定要在她們的日常生活中挖掘議題,融入她們的語言體系,內容應該是她們喜聞樂見的;關於權

益和性別平等的貼心話,同時鼓勵女工發出自己的聲音……」因此,必須經常跟女工們在線上互動,讓女工直接反饋哪些文章不好看,哪些寫得不夠明白,問她們最近為哪些東西着迷……

對抗命運

「尖椒」辦公室與人分租,在多人共用的辦公桌上,最顯眼的便是零食收納箱,長期存貨豐富。相信是為了激盪腦力,讓大家更有創造力。一隻貓冷不防跳到桌上,間中帶來嬉笑的小插曲。

孫珏強調,團隊為弱勢女工發聲,自身的權益亦要受到保障才行。這裏是八小時工作制,周末不加班,周日若有需要外出活動,就申請調休,還有開創性的痛經假呢!

誰說她和我們沒有關係?

「外界認為女工有三四千工資很不錯,但是沒有想過她們都是透過加班才獲得,底薪非常低……」廖瑜琳是一名新聞系大學生。在她眼中,新生代女工和大學生沒有差異,大家都愛追劇。只是她接觸到的女工對知識的渴求更大,很願意學習。

團隊裏有兩個曾經是在流水線上的女工。十九歲的陳雅清來自南京,高中畢業後做過電子廠的手機質檢員、美容護理員和地鐵安檢員。她感嘆,很多拉拉(女同性戀)女工還是會找人結婚,因為非常弱勢,害怕社會和旁人的眼光,大部分沒有勇氣「出櫃」。回家過年,自身是拉拉的她,會被家人逼去相親,

「感到很煩」。「自從做公益組織,自己對女工身份認同感更強一些。」

2010年佛山本田工人罷工,勞資雙方通過談判簽署了提高工人工資待遇的集體合同,迫使日方老闆大幅加薪33%,這被視為是中國勞資關系轉型過程中的標誌性事件──基層勞動者權利意識的覺醒。當時十九歲的女工李曉娟是領導者之一,也是工人談判代表。「工人做得不開心就會轉工作,但其實透過自己的

力量可以改變現狀。」後來,她被大學錄取,輾轉到NGO工作。「我沒有感到慶幸,因為我的內心還是女工。製造業女工工時長,工資低,接觸有害有毒物質、家庭分離、被拖欠工資的情況,似乎愈來愈普遍……」她曾經在流水線上分零件,被禁止交談、被限制上廁所,那些場景歷歷在目。雖說對改善勞工福利仍然有很大的熱情,可是,因為初為人妻,她決定要隨丈夫到貴州定居。

人才流失,正是內地許多NGO共同的困境。而出嫁從夫的命運,即使對走出流水線的女工領袖來說,也難以擺脫。

無處不在的身影

女工議題不容易獲得大眾支持,被視為不「埋身」,甚至有人會質疑,中國大陸的女工,跟香港有什麼關係呢?

孫珏動情地說:「我們的衣食住行處處都有中國女工製造的痕迹。她們是全球化資本主義生產系統不可或缺的勞動力。女工當中,有上了《時代周刊》封面的iPhone女孩─憤然從樓頂躍下的田玉;毫無懼色地跪着討薪的大姐;在罷工中意外流產的女工;在製衣廠日復一日熨吊帶裙的女工詩人鄔霞;在電子廠上班的千里走單騎的小雁……對於這些女工,絕大多數『中國製造』的產品消費者一輩子都不會知道她們姓啥名誰,但她們都是真實的存在,是需要我們正視的歷史,她們和我們的生命,因為一部手機、一副耳機或者一件吊帶衫,而纏繞在一起……」

文章選自《明周》2476期封面故事《我是女工》。

本專題獲亞洲出版業協會(SOPA) 「2017年度卓越新聞獎」之「榮譽卓越女性議題報導獎」」(Honorable Mention)