被稱為世界工廠的中國,目前有近九千萬女工,集中在勞動密集型的產業。這個龐大的數字看似和我們的生活毫無交集。仔細想,我們所用的衣褲鞋襪、手機、電腦、首飾等樣樣都可能出自女工的雙手。一個個真實的生命透過每一件”made in China”的產品與我們的生活連接……

與香港一河之隔的深圳工業區,走入那些機械聲震耳欲聾與氣味嗆鼻的工廠車間,盡是年輕女孩忙碌的身影。她們早早邁出學校遠離家人,把自己的青春送到了工廠裏。

她們的父母是第一代農民工,她們曾經是流動兒童或者留守兒童。不像父母輩那樣希望在城市打工賺點錢然後回鄉,她們更希望能夠留在城市,渴望社會對她們的勞動及付出有所認同、尊重。

⚡ 文章目錄

愛紋身的女孩︰索一

走在橫崗的商業街上,滿地垃圾。索一 冷冷的目光掃了旁人一眼:「垃圾桶就在眼前,那些人卻隨手扔垃圾,根本沒有將這裏 當是自己的家!」

索一話語不多,乍看很酷,笑起來卻很 甜,流露出內心一份赤子之心。她的左手, 有一個紋身從手臂延伸到手背,造型有角、 張牙舞爪、皺着眉頭。

未完成的「般若」

「 這女鬼叫般若,代表對另一半的忠貞。」這形象來自一個日本傳說,一位美麗的女性得不到愛人,因愛生恨成了魔鬼的化身。

後來慢慢轉變為「辟邪」象徵。「現在只完成了三分之一。等工作穩定,存錢再繼續完成整個紋身。」

她熱愛紋身,夢想有朝一日成為紋身師。

但她也不知道要等多久,才存夠錢完成那幅「般若」。「每天工作十一個小時,一百元都賺不到。」

去年找工作花了整整一年,「每個月都有工廠倒閉,我每天都找,卻沒有一家公司錄取我。」面試時,有人望到她的紋身,還沒等她開口就打發她:「這工作不是你做的。」

「人們對紋身有偏見,認為是黑社會。」

試過很多次,有小伙子吹口哨或調戲她,她大眼一瞪,亮出紋身,一下子令他們逃之夭夭。

踏破鐵鞋才找到一個廠讓她做眼鏡框質檢員。剛入職,就被扣了一個月的工資,要做滿三個月才能取回。每個月被廠扣除一百八十元人民幣「學徒費」,無社保金,無帶薪假,簽工資單時主管遮住數字。

她最痛恨加班,加班費一個小時只有七元。深圳全日制勞動者最低工資是2030元/月,非全日制勞動者最低工資標準為18.5元/小時。而平日、休息日、法定節假日的加班費用是最低工資標準按照小時折算後的1.5倍、2倍、3倍。「明知道是個黑心工廠,但為了柴米油鹽也只好暫時做。」她說,每個月工資兩千人民幣,她給家人一千,自己留點生活費。

工廠機器震耳欲聾,即使回到家,耳邊好像還有餘響。每周她最盼望放假的那一天,可以好好刷一刷微信朋友圈,再塗上顯眼的指甲油。但晚上要洗掉,她曾在工廠被人嘲笑:「你要勾引誰啊?」「我一開始會生氣,後來習慣就好了。」周末她會盡情喝水,因為一上班時,就只敢喝兩杯,廁所上得多會招罵。

索一經歷過很多事。讀初一時,她受不了媽媽的家暴而離家出走。身無分文只好去打工。表姐介紹一份工作給她,後來才驚覺被騙入了縣城裏一所妓院。「感覺天塌下了,不知怎辦……」

那裏的媽媽生見她年紀小,只差使她給小姐們做飯、拖地。十三歲的索一就在妓院裏看到了女人的卑微和辛酸。「那些小姐們其實有很多苦,有的老公爛賭,她為了養孩子才出去做;有的是為了供弟妹讀書……」

一個多月以後,媽媽生說,你可以走了。

索一便去了髮廊當洗頭工,包吃包住,每天人工十元。聽說廣東收入高,她隻身去了東莞珠寶廠打工。每天做十四個小時,日出至日落都待在工廠裏,整整一年見不到陽光。

男朋友與狗

2013年來深圳打工,索一以為可以過更自主的生活,結果發現每間工廠都大同小異。

後來結識了一個做公益的男朋友,她才變得開朗。

索一很愛狗,一直希望可以養。小時候,家人專門養了一隻「食用」土狗綁在院子裏。

她每天和小狗玩,看着牠慢慢長大。她很擔心小狗被殺,有一天偷偷鬆開鎖鏈,對牠說:「你快逃吧。」但是兩個星期後,小狗又回來了。「牠可能想家了。」有一天,索一放學回家,發現小狗已經被宰殺。為此她每天哭得死去活來,持續了半個月。

兩年前,索一在路邊撿回來的一隻流浪狗,如獲至寶,取名「花熊」。不管是做飯、洗衣、買菜,「花熊」總會貼身跟隨。

索一本想安心存錢繼續紋身,正當她在家鄉給奶奶祝壽時,男友突然提出分手。她頓失愛情,以及留在前男友身邊的「花熊」。她在微信上寫着:「也許每個人活着,都需要一場霧,把生活模糊下去,把簡單到殘酷的、吃喝拉撒的生活模糊下去,讓我們對未來有一點好奇。」(來自劉瑜《余歡》)

她下決心不回深圳了。那地方盡是記憶的碎片。

愛攝影的女孩︰鏡子

日薄西山,走在風中的鏡子忽然感到一陣涼意,瘦小的她雙手交叉抱緊了自己。宋月麗從背包裏掏出一件外套給她。

鏡子問:「你穿裙,不冷嗎?」

「我還好啦,我比你多肉,耐寒一些吧。」

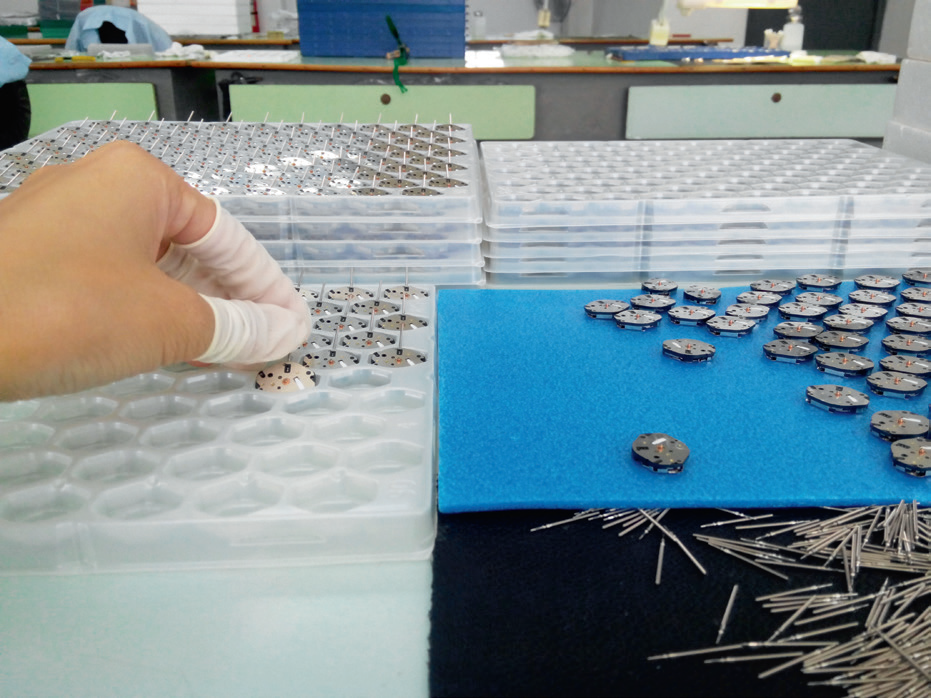

鏡子定期和這位中學死黨見面,二人無話不說。最近離開了自己工作五年的手錶廠。

辭職時,差點被工廠吞掉一個月工資。她到勞動局投訴,廠方才依法發還工資給她。

不再做工廠妹

宋月麗在市區上班,工作較為體面,升職也很快。她經常勸鏡子離開工廠。

鏡子的崗位,是在手錶廠擦拭錶面。「要擦到無印無塵為止,擦的時候要很用心盯住,不可以眨眼。」在強光下對住手錶盯十個小時,她感到眼睛特別累,有時候會閃爍,看不清楚。她是個倔強的女孩,不喜歡討好別人。

「我明知主管要面子,愛顯示權威,我卻常當面頂撞他。」

工廠宿舍本來有十個人住,但規模愈縮愈小,後來只剩下她和生活阿姨。有一天晚上,她睡夢中隱約發現有個男人拉開了她的牀簾,剛剛反應過來,那人就逃竄了。不久,上層的男同事們全部丟失了手機。這事令她感到不安,住工廠太不安全了,可是外面租金又太貴。

宋月麗: 「你竟然在那廠待了五年!我不可以想像!」

鏡子:「有人還做了二十年呢!」

宋月麗:「他們的生活過得不好呀!」

鏡子:「你又不是人家。」

宋月麗:「曾經的五年你收穫了什麼?只是增長了年紀,那是五年的青春啊。你得到了什麼?」

鏡子:「也有,要想一下。起碼知道自己受夠了。」

宋月麗:「過去的已經過去,沒關係,再來嘛!」

鏡子讀書時成績不錯,初中畢業後,沒考上重點中學,當時想讀技術學校,又見哥哥結婚家裏需要錢,不想為難家人,毅然決定外出打工。六年前,她選擇去深圳打工,據說是為了一個心儀的男孩。

因感情失意,有兩年時間,她天天沉迷喝酒,下班後在大牌檔一打一打地喝。喝到兩三點,宿舍關門,就悄悄鑽牆洞回去。她選擇將自己扔到一個陌生環境,「不想活得太清醒」。「當時勸她都不聽,還用厭惡的眼神盯着我。」宋月麗說,她知道好朋友的本性不是這樣的,只是情緒低落需要一個發洩渠道。

酒與相機

「我那時候覺得她好煩,這是我的生活,你管什麼呢?其實她對我很重要,這是我一直沒對她說過的。」借酒澆愁的生活,終於因為有次在酒吧見到暴力事件而終止。那一刻她突然反思:「這種生活要一直下去嗎?」

鏡子很喜歡攝影,去年咬咬牙,花五千元人民幣買了部相機,那是她一年的全部積蓄。「生活太單調,攝影讓我感到充實。」她喜歡搭巴士,望窗外風景,隔着玻璃看一看她身處的大城市。她喜歡深圳,這是一個沒有黑夜的城市。「無論多晚,到處都有路燈亮着,這樣很好,因為我怕黑。」

今年,廿五歲的她在認真考慮下一步往哪裏走。她告別了工廠,轉戰服務業,最近在麵包店當售貨員。對於二千四百元人民幣的月薪,她感到不滿,「出去吃一餐十幾元,喝杯飲料也要七、八元。深圳消費太高,買件好一點的衣服都要兩三百。」但她很快又自嘲說:「還好,我夠瘦,不容易買衣服,逛街也沒什麼動力了。」

這工作是投了七、八十份履歷表才找到的,還是先忍一忍。

愛美的女孩︰王茁

富士康女工王茁承認自己是個愛美的女子,打扮得比大部分工人講究。她和記者見面前特意去了一趟髮飾店做了個造型。「這是禮貌。」她在店家買過一個三、四百元的公主頭飾,於是可以長期享受免費造型服務。

留五百元給自己

「女人要懂得愛自己,把自己打扮得漂亮一點,不為男人,只是為自己。」她時不時會買束花送給自己。

在富士康做了五、六年,她厭倦上班、睡覺、吃飯三點一線的生活。「游泳池、健身房都是高層在用,工人根本沒時間!」月薪幾乎沒加過。她曾在號稱鼓勵員工可以「暢所欲言」的座談會上問主管:「為什麼老員工和新員工的工資是一樣的呢?」「因為老員工和新員工做的事情一樣,並且新員工更有可塑性!」她頃刻明白了,就算做一輩子也不會有出路,她帶父母去旅行的心願簡直遙不可及。

「底層工人永遠是被剝削的,我們用青春換來老闆的利潤。大家都期待加班,還不是因為底薪太低?」她每個月三千五百元工資,五百元留下,其他全部寄回家給父母。五百元,夠用嗎?「有時不夠花,有時花不完。」

她在富士康上夜班,晚上7點到早晨5點。管路由器的物料進出,發放給生產線。「熬夜對女人的殺傷力很大,我之前滿臉都是青春痘,去美容院花一千也沒用!直到後來認識了玫琳凱,一切都蛻變了……」玫琳凱(Mary Kay)是一間美國化妝品公司,1995年成為首批獲准在中國大陸經營直銷的三間公司之一。她感謝直銷公司的那份虔誠,就好像感謝上帝一樣。她說,欣賞直銷模式,「因為中間沒有盤剝。」

對現狀十分不安,王茁急切想要找出一條出路。「我不能貪玩了,父母終日面朝黃土背朝天。」即使上夜班,白天她十分勤奮,寧可少睡覺也要去直銷公司上課,學搭配、美容、溝通技巧……「至少我學到了很多工廠學不到的東西……我希望可以讓自己變得漂亮一些,口才好一些,朋友多一些,成為老公的唯一、孩子的榜樣、父母的驕傲。」

王茁十分好客,堅持要給記者買點飲品和水果。「你們遠道而來,真是太辛苦了!」她說,深圳是個人情淡薄的城市,人人不停地追趕着什麼,什麼地方都談錢。「直銷公司的女人見面和道別都會互相擁抱,感覺很溫暖。」

夢想中的彼岸

說起直銷公司導師的「蛻變故事」,她羨慕不已。她憧憬可以跳出富士康,找到一個實現自己夢想的工作:「我的目標是成為首席,成為鑽石級的女性,收入不封頂,送手袋、首飾、制服、粉紅色轎車……除了不送老公。我的夢想是回報社會,讓天下所有女人能夠像我們那樣活得豐富精采……」她說。

「想成功絕處可逢生,不想成功,總有萬千理由。」王茁愈來愈渴望衝出牢籠,內心掙扎着是否要離開富士康。她說:「不能坐以待斃!其實只要三千元,就可以開始直銷事業!你要知道,開個店沒個三十萬下不來,做什麼會沒風險呢?」可是,家人並不支持她。

王茁熱情地想要介紹直銷公司的「老師」給記者:「哪怕你不買產品,不加入,我想你也不會拒絕去了解美吧!」

她形容自己屬馬,嚮往獨立、自由。原本計劃三十歲結婚,三十五歲之前生孩子,現在最希望「自己先經濟獨立」。她的家鄉在東北,父母都是農民。踏入二十歲,就被家人安排頻密相親,大概累積了幾十次經驗。父母可着急了,鄰里鄉親說三道四,在他們眼中,「廿五歲還沒嫁就是老姑娘了。」

「有的我看了一眼馬上想掉頭走,他的樣子讓我不想再了解他。我喜歡美好的東西!」有一次,一個男人見了她,直接就塞給她二百元表示「滿意」,她沒有拿錢,直接拋下一句「你太優秀我高攀不起」就走了。

「我結婚也是出於孝心。」她坦言。「別人問我,你結婚了嗎?我有時候答不上來。我還未習慣當別人的妻子、媳婦、孩子的媽媽。」廿六歲的她,原來有個三歲的孩子了,由父母照看着。「老師說,天天帶孩子只是保母型的母親,我要成為成功的母親,這樣才能給孩子塑立最好的榜樣……」這間公司彷彿成為她最大的信仰。

孩子一歲的時候給送回老家,說到這裏,她眼泛淚光:「我小時候是留守兒童,父母出去打工。現在孩子也成了留守兒童了……半年才見一次,孩子不認得我了……」她語調變得低沉。

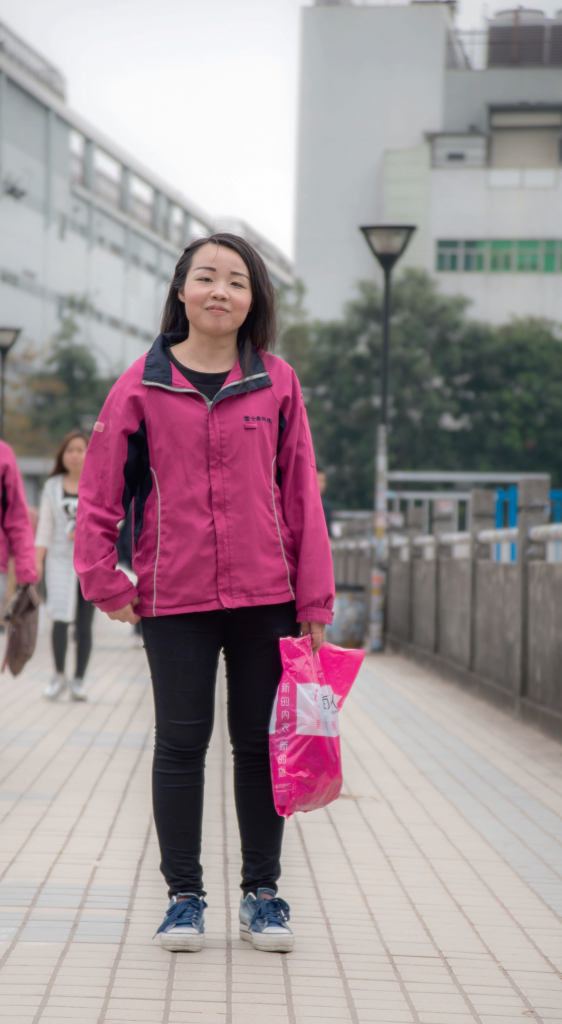

「現在我要回復平凡了。」上夜班的時間到了,王茁擦掉眼影、取下耳環和項鏈,拆下髮夾,拎着膠袋,走入暮色中的富士康廠門。

夾縫中的光明

新生代女工,聲音比上一代響亮,更追求自主。她們不是奮發圖強從底層晉升的勵志樣板,她們只是不同的個體。她們心懷期盼,在幽暗的夾縫中等待光明。

文章選自《明周》2476期封面故事《我是女工》。

本專題獲亞洲出版業協會(SOPA) 「2017年度卓越新聞獎」之「榮譽卓越女性議題報導獎」」(Honorable Mention)