二十七年前,中國內地發生一場運動,許多人因為這場運動而改變了一生。兩年前,香 港發生了另一場運動,我們的問題是:香港人 的命運改變了嗎?

許多人的答案是:沒有。因此,許多人選 擇放下以至忽視。

這一場發生在香港的運動,歷史記載是79 天,但對於有一羣人,這一場抗爭卻是尚未終 結,並使他們陷入生命中最大的懸案。

香港人在雨傘運動中,經歷了最大規模 的拘捕。根據警方數字顯示,運動中總共拘捕 955人士,至今有216人經司法程序處理,要承 擔法律責任的有116人,被定罪的當中涉襲警、 妨礙警務人員執行職務、非法集結、公眾地方 擾亂秩序等罪行。

從這些冰冷數字、「罪大惡極」的控罪紀 錄中,香港人衝擊法治的指控似乎「證據確 鑿」。但數字能否反映出,執法者是否依法辦 事?還是公民濫用自由?

香港是法治社會,取決於公權與人權的相 互平衡和制約。《警隊條例》及《公安條例》 賦予警察搜查、拘留、起訴權;同時,市民也 受《基本法》和《人權法案》的人權保障。從 這些冰冷數字中,又能否使人深思法律的錯對界線?

也許,我們遺忘了許許多多的被捕者,如 何在力量看似懸殊、守法與不守法之間,堅持 爭取基本政治權利。他們聲音微弱,在被捕的 一刻,經歷的拘押、審訊或牢獄生涯,似乎不 曾讓人聽見。

⚡ 文章目錄

被遺忘的聲音

雨傘運動一年多後的今天,仍出現被捕者四出奔 走法庭的情景。數百個被拘捕者,無論正被審訊、被 判有罪、服刑中、完成服刑,抑或被判無罪,他們的故 事,他們的聲音,我們有聽見嗎?

- 「我們這些中年人被告,受到的傷害不及一班 年輕人,他們本來有大好前途。」— 被捕者 陳榮華

- 「警方控告我們妨礙警方執法和藐視法庭,其實趕快在九龍城裁判處判了、趕快坐牢,我反 而覺得不用煩。現在要到高院上庭,時間漫長,也怕判決後,可能因要支付龐大訴訟費, 我會冇咗層樓。」— 被捕者 黎宇聲

- 「審訊程序好多不合理地方,例如濫捕,即使 控罪不成立,不得不撤控,也令你深陷法律程 序,過程好漫長,好煩擾。我不認為我有罪, 這些檢控是對反對政權人士的一種消音。」— 被捕者 羅冠聰

- 「我被扣留二十多小時,沒機會清洗胡椒噴 霧,痛得沒感覺,後來保釋出來,朋友先幫我 做record,房間內風扇一吹,周圍的人也很難受,因我身上太多胡椒噴霧。我被控非法集會及阻差辦公,有段時間總害怕警方隨時來 電。」— 被捕者 一名中大畢業生

- 「看到好多不能相信的畫面,有人(給打至) 殘障,有人的腿和腳受到極大創傷。」— 臨牀心理學家葉劍青

- 「好多被捕者,很單純,一直沒犯過事,是普通市民。」— 511傘下支援組 Jacky

- 「我沒想到,做義工會變成罪人。我有做就有做,無做就無做。」— 被捕者 十六歲的阿明 (化名)

- 「有一個文質彬彬的被捕者,在佔領龍和道當日,在草皮被拘捕。他說,警察替他落口供, 一時辱罵,一時恐嚇,一時好像很友善。弄得 他明明無做,也對自己所說的一字一句抱有懷疑。」— 511傘下支援組 Joe

- 「 到獄中探望一位『 義士 』, 我問他有什麼心願,他說:大家毋忘初衷。」— 511傘下支援組 祥哥

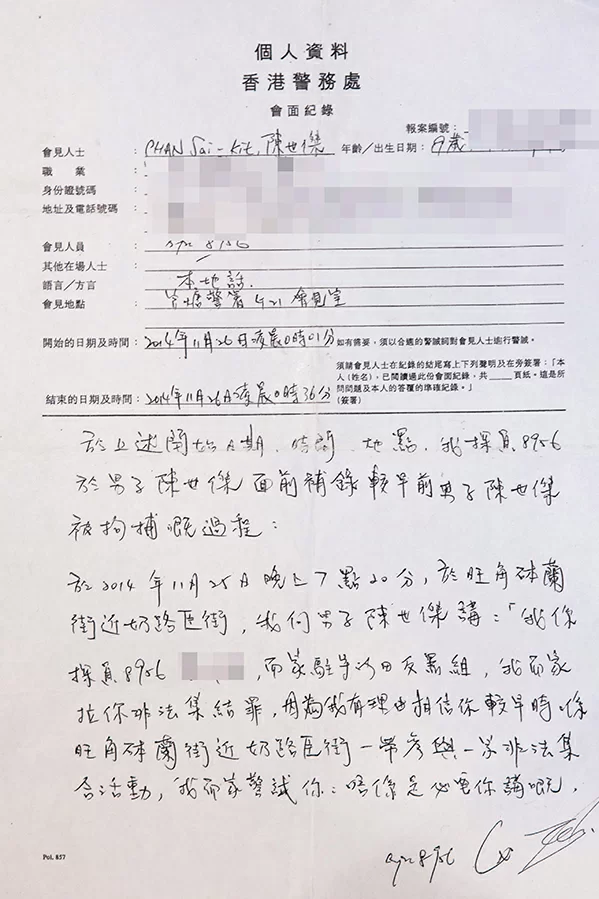

羈留室三十六小時:被控非法集結 陳世傑(廿一歲)

陳世傑為了是次訪問,特意帶來他在被捕 時拍下的短片、與警方會面紀錄和保釋紙。他被控非法集結,現已獲註銷保釋,文件註明: 「無條件釋放,若日後警方有足夠證據,將會再次拘捕及起訴」。事情已告一段落?又不盡然。 「那時在老人院工作,我的主管在不停問:『警方告你咩,會否有案底,會否影響你工作?』 不是關心你有無事,而是擔心我會否有刑事案 底。因為他們跟內地有服務。」兼讀社工系的陳世傑坐在咖啡室,呷了一 口咖啡。咖啡的香味,好像能把他帶回過去。 他形容自己的人生經歷了一段渾沌期。

被捕期間昏厥

「放催淚彈那時,我是走得最快那一批。因為組織的同學,他們的身份證和緊急聯絡人的 資料,都在我處。記得當日『走佬』,即是去糖 街的卡拉OK看新聞,做後援工作……」接着的 一大段日子,他在白天返工,晚上留守。

他說,那時已在WhatsApp廣傳有關的被 捕須知,「其實被捕一刻,要send sms,已經 做不到。」

11月25日,旺角開始清場。晚上6點,他下班前往現場,見警方封鎖朗豪坊打後的砵蘭街,地鐵E出口到不了現場,於是便沿朗豪坊的 走火緊急通道前往,那時情況已十分混亂。

他走在第一排,拿起手機拍攝。「警察不斷用言語挑釁,講粗口,指着我鬧!」後來人 羣逼行至山東街,警察開始捉人。突然間,他 被噴胡椒噴霧,雙眼什麼也看不見。而他手上 拿着的手機,還在繼續拍攝。「片段聽到自己嗌 救命,聲音都變了!」他被拉進了警察堆裏, 頭髮被扯,摔在地上。

「我感覺被人踩着頭,六七個警察圍着我 踢,肚、背、下身……我即場暈了。」他事後 向醫生查詢,醫生說,可能他當時太驚慌,血 壓急升,導致休克。「我最驚被人打。」後來他 被帶上旅遊巴,看見車內一排排的三人座位, 都坐了被扣上手銬和索帶的市民。「疑犯在窗邊,警察在旁。二對一。」他問可否驗傷,警察說,安排需時。看見周邊堅持要去驗傷的人, 全身都給鎖鏈鎖着,他隨即打消了念頭。

當人變成編號

被關在旅遊巴上兩個多小時,終於被送到 警署,那時約晚上9點。他們約三十人被帶到一 個大冷氣房。那時是冬天,他還記得,當時穿 了印着雨傘圖案的短袖衫和一件外套。大家坐 着等候,不久又有另批疑犯給送進來。「有人半 邊面損晒,流晒血!」

他說,警察罵他們,禁止他們談話,不斷作 「 疲勞轟炸 」,「 已經累得要命。 」

到10點多,警察安排落口供。及到凌晨1 點,義務律師來到會見他們的當事人。

每個步驟都花了相當長的時間。「至半夜 才有一盒白飯加茄汁,看似是吃剩的東西,是 否難吃也不管了,因為已經很餓。至於喝水, 可以要求,但都要等好耐!」

第二朝值日官回來,終讓他們打電話, 陳世傑第一句話是:「哥,我被人拉了!」

放下了電話,還不知道要等多久,只是 感覺時間走得好慢好慢。

姓名的意義也給剝奪了,裏面的人,都 變成了編號。「AP6,出來搜身!」他隨即站 起身,按照指示,放下身上財物,包括銀包、 手錶和電話。銀包裏面放了什麼,也要巨細無 遺,一一記錄,然後放入一個透明膠袋。「連 鞋帶也被沒收,因為警察覺得這有可能成為武器,又或成為吊頸自殺的工具。」

他說,有個被捕的記者,有葡幣在身, 做記錄的警察就此擾攘一輪,因為他們不知道葡幣的英文怎樣說。

無物一身輕,接着他便換上囚衣,打手指 模,像電視劇集裏的犯人那樣拍下照片。「在 警署,也不夠膽反抗那些規矩。有些老差骨, 侮辱人的話,不提也罷,但記得有個新仔,特 意走來悄悄拋下一句:小心啲啦。」

他們被關進臭格(羈留室),一個有鐵閘 的細小空間。「約15 X 15呎,有一張U形的椅 子,那是用石屎倒模出來,下面是冷氣出風 位,超凍。」旁邊有一個屏風,間成一個廁 所,「有點臭,聲音會被聽見,站起也會被人 見,無私隱可言。」

和他待在同一個臭格的,還有一個記者、 一個建築工人、一個心理學系學生和一個人民 力量的成員。「有人睡椅子,有人睡地下。幾 個人會傾吓偈。 阿Sir行過會收返細聲。 沒有 深入談,大家談談興趣,說說為何出來,都不想香港衰。」

非暴力的勇氣

在一個這樣的環境空間,他感到尊嚴被剝 奪,更感到好像有把聲音,要他承認錯誤。

「為什麼被捕?應是做錯事了?不,我只 是爭取想要的民主。隔了一會,念頭又轉,我 再問自己有無做錯?還是沒有錯吧!如果要坐 監,情況會是怎樣?他們就算要告我,也不能 告得入,我只是在現場,沒有使用暴力。如控 方要告,有機會是告我阻差辦公,但當時我也 走緊,不是衝出去,也拍了片……」

那三十六小時,內心掙扎,反反覆覆,好大衝擊。

陳世傑最後無條件獲釋。

他說,他一直沒有特別的政治取態,但被 捕後,像得到另一層次的覺醒。「唔得啦,要 做啲事!」

被捕後的第二年,他辭掉老人院工作。 「其實跟老細撐不撐(雨傘運動),沒有關

係,因為這是很個人的。」他加入了民主黨, 現在的工作一樣需要接觸長者,搞活動,構思 政策建議,為長者提供生活津貼和交通津貼支 援,也為一般市民提供法律援助和工傷等社區 支援。

他說,他成了堅持非暴力的一羣。「我的 目標是民主黨年輕化,我覺得這種聲音需要存 在。抗爭方式好多種,你可以說我是90後『左 膠』,我不介意,堅持非暴力,不是因為沒勇 氣,而是因為『和理非非』也是一種勇氣。」

被捕者不熟悉法律權利

立法會議員楊岳橋是雨傘運動的義務律師團隊發言人,他憶述,最早為第一批被捕者提供法律支援,是在928學生佔領公民廣場之後, 「那天早上,跑到香港仔警署,見到成班學生,心想:嘩,搞成咁啊!」

他續說:「法律是執掌在公權力手上,但有無必要去得咁盡?這是 我問題:尤其是涉及大型社運時,其實,你要紓解社會矛盾,當權 者不是要把所有人拉去坐牢,這不是法律面對政治時的處理方法。 這只是將問題掃落地氈底。」

這一次雨傘運動的大規模拘捕,凸顯出普遍香港人並不掌握自己的 法律權利,包括被捕後有權保持緘默、可要求見律師 、取口供副本 、向警察詢問他們的權利等。亦由於此,被捕者在往後面對司法程 序的困擾。

「好多時候,在律師未到時,他們行錯了,往往講了不利自己的口 供,結果返唔到轉頭。」他指,即使不假設每個警察也會誤導被捕 者,但的確出現不少類似情況。 他建議可從制度出發,例如在警署 設當值律師,協助被捕者。「納稅人對被捕者的支援,是否需要更 加寬鬆?」

他簡述審訊前的法律程序。「當一個人被拘捕,便正式進入法律程 序,如帶返警署、落簿、將身上相關財物扣起、處理證物、落口 供、打指模、影相。」

過程中,若發現案件嚴重,法庭會下命令不容保釋,並安排盡快上 庭。否則,警方若希望進一步調查,便會要求你擔保,條件是放下 保釋金,定時回警署報到。

如果案件不嚴重,被捕者拒絕保釋(踢保)可能有兩個後果:第 一,警方即時將被捕者起訴,上庭;第二,沒有進一步證據,被捕 者可重獲自由身,但隨時會被捕或被起訴。

這是否代表案件完結? 「好多人渴望一個清楚交代。即使案件無進 展,亦無起訴,警方通常不會宣布,他們不會再告你。這就好像有一把刀一直懸在頭上。」

品格是這樣煉成的: 被控偷竊 黎文浩(三十二歲)

黎文浩不太懂得表達自己,因為被捕後需 要上庭作供,他一直擔心自己會被盤問至結結 巴巴,也怕作出不利自己的供詞。

有段時間,他甚至打定輸數。「入獄的話, 媽媽就會知道了;不,如果要做社會服務令, 也得讓她知道的,因那些工作可能限時限刻, 若她有天說『約了嫲嫲吃飯,你也同來』,我 來不了,就不知怎樣回答。」黎文浩說。

送物品被控偷竊

雨傘運動期間,他常常留守旺角,總愛 蒙着面走在前線,留意邊防路障或不同角落的 物資站,隨時協助應急。事發那天,旺角剛清 場,黎文浩收工回家,就接到朋友來電,說現 場仍有垃圾要幫手處理。

「他說在旺角等,我上了他的貨van,由 於有布遮掩,不知後面有什麼。」其餘幾個年 輕人也上了車,去到太子警察俱樂部對面的地 盤,他們便落車打開車尾箱,搬膠馬、雪糕筒 和沙包,想要把東西送還地盤。搬了不夠兩分 鐘,突然一架私家車駛至,一班便衣警察下車 衝過來制服他們。

根據黎文浩形容,眾人即時被捕,被推去 地盤牆邊面壁跪下。「警察叫我們趴低頭,雙 手放後。接着我聽到後面有人說,『而家搬晒 嘢落車度,影返幾張沙龍先,放响路上』。」 眾人出於自然反應,轉頭一望,其中一名警察 說:「望咩望,擰返轉頭,耷低頭」,更上前按 低他們的頭,接着又問:「這些膠馬、雪糕筒 在哪裏偷來的?」

因他們並不知道,於是沒有具體回應。警 察說:「偷就偷啦,做咗唔怕認。」

黎文浩說:「警察好惡,又粗口,仲話: 『人少少,唔怕講,東西在哪裏偷?是否堵 路?』見我們否認後,又說『睇黎唔能夠對你哋咁客氣』,暗示要打我們。」

他們被送到何文田警署。

進入臭格,登記財物後,警察逐一盤問落 口供,「他安排了一間大房。像課室,好多獨 立座位。 我們被捕的人,全部一齊問。一兩個 警員盤問一個,問了很久。」之後,警察再帶 他們去錄影口供。黎文浩曾聽說被捕者可拒絕 錄影,於是他提出,但警察卻說一定要錄影。

死也不能食死貓

「他們還在盤問過程中說:『不要耍花樣, 否則四十八小時之後,我再拉多你一次。』」 黎文浩說,當時他又驚又不忿,但他堅持不 認罪,因為他沒有做過。「我死也不要吃這死貓!」

長時間沒法聯絡外界,他心想,「死啦,老闆唔見咗我,會唔會以為我曠工?媽媽唔見 咗我咁耐,一定會擔心我。」

說到某些地方,黎文浩欲言又止。 「其實我有哭過。」

他說,當時他很想回家。「我在想,出來 抗爭,爭取民主,竟要遭受這些,我又沒做犯 法的事,警察卻要用欺騙手段要人認罪,真沒 想過,估不到,他們這樣待市民,不用談暴力與否,他們是不可信的人。」

那時是冬天,但裏面的溫度彷彿特別低。 黎文浩只穿了一件衣服,冷得要命,要求拿了 一張毛毯,但仍然不夠暖。「印象深刻的警察, 是一個高我成個頭、大隻過我幾倍的警察,佢 孔武有力,說話十句,有九句是粗口。」後來他們幾個人錄影完口供,安排到去另一臭 格,大家一直在呆等,得閒望望鐘,看夠不夠 四十八小時。

「我們傾偈也好細聲。好驚俾警察聽到我哋 傾什麼,怕他們針對我們。試過小便很急,要 警察帶去廁所,但帶了一個,很久才回來帶下一個。有些人忍不住,索性屙喺食剩嘅飯盒裏面。」

絕望中遇到天使

黎文浩獲准離開警署後,致電媽媽。「我沒說被捕,說是去了朋友那裏住幾日。」他說:「因我知她會擔心。」媽媽掛了線後,他再致電老闆。「我直接跟他說被捕了,他沒怨言,只說 『唔怪得找不到你,都估到你有事』,好難得,遇到這種老闆。」黎文浩從事冷氣系統安裝工 作,他說這是一門冷門專業,不是普通水電師傅就能取代得到,入行並不容易。

那半年,他和同伴一個月要返警署報到一 次。「後來,我們說不簽保了,有個高級點警察 就說,將來要起訴,你們不出現,警察就會上 門拘捕你們,但我們每次要請假簽保,影響收 入,公司員工不多,少一雙手就一雙手!」

「太耐,又拖,又唔告,我們堅決不再簽保。」

無條件獲釋的數月後,黎浩然收到警方信 件,說要預約拘捕,檢控他們處理贓物。黎文 浩說,他曾經覺得自己像個爛頭卒,又擔心若 要上庭的話,不知如何面對。後來他認識511傘 下支援組的Joe和祥哥,兩人常陪伴他見當值律 師,解釋每一個司法程序,偶然也聽他呻幾句, 不再感孤立無助。徵詢律師的意見後,起初大 家也頗樂觀,原因是法律上說明,如果一個人沒有那認知,或不認為自己在處理贓物,就不是在處理贓物,即是不知者不罪,例如別人借 一枝筆給你,即使多麼名貴,你沒任何原因懷 疑筆是偷的,就算無罪。他覺得「警方告無可告」所以只好提出這個罪名。

奇峰突起

第一次初審上庭,是在觀塘裁判法庭,早 上9點半開始,眾人預早到達,吃過早餐,才進 入法庭。黎文浩說,現場的環境嚴肅得可怕, 所有人默不作聲,他坐在一邊,所有人都知道 自己是被指控和受審的那個「疑犯」。「法官傳 召第一被告、第二被告……我說不認罪,然後 約第二堂日子。

「那天很害怕,因為有一個人認罪了,他有 些錢,請了個律師,可能分析過,他不想被法 律程序煩擾,寧願罰款。」後來律師說,法庭 上,每個人也是獨立去作裁判,就算別人入罪, 也不會影響其他人,叫他繼續堅持住,要堅強 一點。

第一庭的裁判官曾在庭上問檢控官:「你 打算如何告他們?」檢控官說:「其實他們認罪 了。」裁判官問:「全部也認了罪嗎?」檢控官 一時語塞。裁判官說:「即是得環境證供,無得 告,你們實輸。」

到第三堂,控辯雙方也帶來新證據。「在 法庭看見照片,見到警察刻意把東西放在馬路, 好整齊,如堵路般的陣勢。」黎文浩說。

後來,檢控官亦把檢控黎文浩的罪名改為偷竊罪,又找來另一名被告在庭上轉當污點證人,指證黎文浩有份將那些雪糕桶和膠馬搬上車。

「我聽到好突然,現場那污點證人在指控 我,把我說成葉繼歡一樣,那時心想,今次死 梗啦!法官會覺得,我和污點證人互不相識, 無仇無怨,佢無理由要講大話屈我。控方還有二十幾個警察做證人!」

(右)盤問過程中他堅持不認罪, 「因為我沒有做過。」

徹夜不眠

現在回想起來,那段受煎熬的日子,真是 人生的低潮。晚上常常睡不着,上庭前一晚失 眠至天亮。「不停想,點解控方針對我,只升 級我的罪名?唔通佢哋手上有新的、好有力的 證據?那個污點證人,只有十幾歲,佢係咪俾 人打,有人教唆佢要咁樣做,佢有咩嘢苦衷? 係咁諗咗好多好多。」

明明是清白,但黎文浩愈想愈慌,甚至已 有被定罪的心理準備。他估計,如果他不用入 獄,應被判做社會服務令,他想到可做關於冷 氣行業的服務。「當時我有一部洗地水壓機, 是買來幫人洗冷氣賺點外快,我想可以用呢部 機幫老人院洗冷氣。又聽人講,判做社會服務 令,三年後能取消案底,咁我就諗,三年後至 少可做返一條好漢……」

2015年的11月,經歷了漫長的審訊,案 件到了作出裁決的一天。

污點證人指出,黎文浩事發當天到過某些 地方,控方在庭上不斷針對他,窮追猛打。「我 真的沒有,就答沒有,只講事實。」他說。

黎文浩說,有時控方盤問,很容易刺激被 告神經,導致被告情緒失控,出言頂撞,但他 讓自己一直沉着氣。「我在想,我一定不能有 事,我有兄弟和阿媽,一定要贏。我是維修香 港義工,不想影響組織聲譽。加上如果他們屈 到我,成條船也有事,其他所有無辜的人都會 咁樣俾人屈!」

辯方律師要求傳召證人,法官問:「什麼 證人?」辯方律師回答:「品格證人。」法官 說:「這個人,品格非常之良好,他的口供好 可信。根本不用任何品格證人。」

生命裏的精采時刻

法官這句話一說完,黎文浩馬上哭了出 來。「我覺得是成世仔最威是這個時候,第一 次覺得,一個人的品格,非常重要,品格可以 救返自己!」黎文浩想起法官的評語,今天仍 熱淚盈眶。

法官那天宣判,黎文浩無罪釋放。

這場官司,改變了黎文浩。他曾以為司 法制度是黑暗的,可是,當他不抱任何希望的 時候,沒料法庭上仍見公義。他也曾以為自己 是爛頭卒,可是,他發現,做卒仔未必一定要

「爛頭」。他現在成了傘後組織「維修香港」 的中堅分子。「抗爭有其他的路線,深耕細作, 替街坊做維修,落手落腳幫人,比擺街站來得更實在。」

不在相信警察?

雨傘運動之後,社會上有聲音質疑:警方在執法上是否出現了濫捕?處理示威案件控 方證供是否妥當?根據香港大學民意研究計劃,2015年市民對警隊滿意度淨值低於百 分之三十,屬歷年最低。

警政學者、香港教育學院社會學系講師何家騏表示,他相信普遍市民仍是信任警方, 譬如當遇生命危險、典型犯罪行為時,仍會報警。「大家主要是質疑在特定情景的執 法行動,如警隊處理示威的手法,這年頭具政治爭議。」

他指,始終香港警隊是香港警隊。「警隊架構自八十年代不變,只是舊框架未能處理 政治環境轉變。從前公眾關注警隊撲滅罪行,如97年前後要處理省港旗兵、持械行 劫跨境罪案等。至近年,警察處理罪案類型則不同,多屬公眾秩序有關罪行(public order crime),未必見血,未必大家一致同意的罪行,成為爭拗核心。」

他覺得有種趨勢,就是各地警方對於不能受控的事而感到不安,一是恐怖襲擊,一是 社會運動模式的轉變。後者包括一些新世代的網絡動員,無指揮,屬自發行動,警方 較難估計和管理,面對不確定情況,執法者可能更易傾向使用武力。

與此同時,市民對警隊的滿意度下降,是對一國兩制及高度自治不信任的投射。因為 警隊強調集體,並且是由上而下(top down),處長由中央任命,向特首和保安局負 責。若中央在政策和想法上,跟香港人大多數的意願或利益違背,而香港警隊須處理 本不應是香港警隊處理的事情,情況就會變得十分複雜。

監獄二十八天:被控襲擊警務人員罪名成立 李珏熙(二十二歲)

Marco(李珏熙)說,如果是電影,他的經歷看來會很荒謬。

2014年10月18日,凌晨時分的龍和道。當 時他和女友身處添馬公園內,那裏一帶已有超 過一千人聚集。由於他擔心自身和女友安危, 便拖着女友的手,不料,兩人突然被人扯開, 女友更被對方扯着頭髮。

警察開始衝入人羣,其中一個警察把警棍高舉,眼看正要打落一名示威者的頭部。Marco不及細想,隨手拋出膠樽,用這樣的方來制止警棍揮下。他隨即被其他警察制服。「有個警察拉我落地,有個打我膝蓋,有個跪在我心口, 打了幾棍。 又以膝壓胸五六次。我呼吸不到, 已被壓着。」混亂中只聽到警察在喊:「不要反 抗!」接着一枝警棍指在他面前,警察說:「不 要再動!」

Marco說,當時好像角色倒轉了,警察手 執法律,但在行不義;而他的目的是救人,避 免那名市民被警棍打爆頭。「警察拉我,因為他是有權勢的一方。」

(右)嚴陣以待

肋骨斷裂 不良於行

Marco是個音樂人,雨傘期間,他白天在 補習社教班,其他時間便留守金鐘。「示威現 場,如無保護自己能力,去是不合適。」他憶 述當被制服後,一直感到呼吸困難,後來被警 察扣上手銬,拉去立法會大樓。「我特意大叫,幫手啊,也大叫自己個人資料,希望隔住圍欄 的羣眾,可以助我脫險。」後來他被帶到救護站,救護員表示,他需要送去醫院。

去到醫院,警察檢控他「襲擊警務人員 罪」。留院超過48小時,最後簽保釋離開。「在 病牀上,我睡覺和寫歌,偶然會想,我也不知 道我想救的人是誰,救人這舉動是否必要?但 我無怨,覺得是有必要這樣做。我受傷,好過那人爆頭,跟住可能有後遺症。」

他在當時寫下歌曲《示警》,歌詞如下:「法治如流水/一早已東去/顛覆建制/人自以為是誰/如若惡棍正對付平民/誓必遵從自身的指引。」

「我犯法,但沒犯罪。」他說。

出院後,傷勢仍未復元。「腳行得好辛苦, 兩手也用不到力。左手拿不起電話。右邊肋骨 斷裂,好在沒移位。由於發不到力,坐低後不 能自行站起來。」醫院開了一個星期假給他, 但他做補習社,手停口停。

「那段時間碰巧小朋友考試,老闆着我不要 請那麼多假,我不方便透露太多,擔心飯碗不 保。」那時上班,本來七分鐘的步行路程,他 得走上半小時。「附近無障礙設施不好,又要行 電梯,又要過天橋。」他呼吸一直不暢,咳嗽 時更加辛苦,肋骨的傷勢要過了兩個半月才漸漸好轉。

他說,佔領行動使他失望。「我覺得和平 理性非暴力是一個手段,守住那界線,能做到 道德感召,令更多些人站出來,但結果沒有成 功。」他說,台灣太陽花學運成功,因為打破 框架。「他們目標清晰,對準議題,政府要作回 應,終於收到成效,他們不是只求支持掌聲。」

未宣判 先失業

Marco的案件經歷了約一年半的司法程序。 「我真正顧忌是女朋友家人對我的看法。案件去 到受審,她家人忍不住說『有無搞錯』,我知道都感到好欣慰。」

2015年3月至6月,審訊時期。「我覺得警 察的口供犯駁,例如說公園燈光和法庭差不多, 一個警察更改口供,之前說我踢他跌落花槽, 後來改為躲避我所以自己跌落花槽,我正被警 棍打完,怎會有力踢他?我之前被幾個警察壓住,又怎反抗?」

案件審至七八月份,有報道出街。「可能老闆有壓力,補習社炒了我。最困擾的是,錢是其中一個,還有就是我怎樣找長工?我代入老闆處境,也是很難做。我又不知何時審,又 拖得好後,前後上庭上了四五次。預審一日, 正審兩日,判刑又一日,然後上訴拖了幾次。」

他於是一心要找散工,一次跑到一家NGO 做弱能人士的替工,中心主管滿意他的工作表 現,主動讓他應徵長工。「我交代自己有官司在 身,他們本來說可以,但想到可能有犯罪記錄, 就說『不如等單官司過了先算。』此後也沒再找我做替工。」

上訴排期輾轉延期至今年年2月。「中間做 過一份散工,立法會補選時,又忙着幫梁天琦 助選。 一直很想,官司快些了結。因保釋條件 不能出國,我女友返鄉下探家人,我也不能陪 她去。雖然不是實際對你有刑罰,但這些壓力, 對你已經構成困擾。

坐政治牢 不賣悲情

官司擾攘了一年半左右,他被判監28天。

首先在荔枝角收押所逗留了三天,然後進入赤柱監獄。「環境和中學差不多,只是還輕鬆點,有點像宿營,『校服』也較為難看。」當 然,龍蛇混雜,許多利益瓜葛,他都要一一適 應。有個別懲教職員,特別不滿政治罪犯,說 你搞政府不對。「呢廿幾日,坐吓,反省吓啦, 本土派!」

Marco記得自己的囚犯編號:393255。「你 當我阿Q,我當去輪籌。」他說他不會悲情抗 爭,本來留了一頭長髮,入獄時被人剃頭,知 道被刻意剃得特別短,雖然感到失去尊嚴,但 他不會示弱。「頭髮會長回來。我不會賣慘情, 沒作用的。」。

他說,因為用了最大勇氣,站出來,開始參與社運,衝破了許多框架,入到監獄,反而有點心無雜念。

「懲教職員作出好多言語上侮辱,有人問我 『你來到會唔會有衝擊?』又叫我不要搞事。見我有些法哲學、信仰和社運書籍,又說:『看書也好,反省吓!』,我說:『我坐嘅係政治監, 有咩嘢反省?』結果佢無癮地走開。

「我頭兩星期,跟兩個『義士』一起,日子容易過一點。有一晚,我更重遇我那天要救的 人。我看見他,打趣說,原來你原本份人都係 傻吓傻吓,救返你都無乜用,早知唔救啦!」

有時他感到少了28天「打仗」的時間,覺 得痛苦。幸好最大支持是每天收到女朋友的信, 實質的掛念在一筆一劃可以看到,每封信他看 好多次。

獄中,有工作時間,也有公餘時間。晚餐4 點幾吃完,至7點返房時間,有兩個多小時公餘 時間。禮拜天整天也有空檔,大家待在飯堂無 事做,Marco會寫歌、看書和寫信。「之後我教 人彈結他,接觸其他在囚人士。」

在獄中拉票

他說把法律規則看成「權力遊戲」,把入 獄就看成好像玩棋盤被罰停兩圈,再盡量在限 制下取得自由,他開始思考,如何可以做更多 應做的事,而減低要付出的代價。「困在監獄 內,倒不如繼續抗爭,在獄中做街站,做選民 登記,繼續拉票。」

他用他們的語言進行溝通。

「有得做返正行,你想唔想?」「想,但現在社會這樣點得?」「那便要選代表自己的人爭 取。」

「你講數講得無得講,可以點?當然是講手。」「好似年初一咁大單?」「你唔好玩我啦大佬,警察向你動手,唔通你斯文咩?」

監獄內,對職員的打壓,他一樣抗爭。「我是基督教徒,我的信仰也是要為公義,到獄中貫徹我的宗旨。那裏是社會縮影,你更黑暗, 更欺善怕惡,我就用更多潛規則。

「立法會補選,最後一天拉票,我說:『想 什麼,當然投暴動一票,有人出來暴動,你不是投那一票支持也不夠膽嘛?』」他說,懲教 署職員聽到『暴動』兩字,為之色變,後來他 要求在探訪名單加入黃洋達和梁天琦,懲教署 職員對他的態度就突然有重大轉變:「不敢再把 我當小丑。」

他說監獄內的人權狀況不好,弱勢受欺 壓,好像吃飯少兩隻雞翼,被人拿走個橙,這 些都不是電影橋段。「新人要洗廁所,但有些人 長期被欺壓,一直都在洗廁所。」

他說他會事事據理力爭。「被人三番四次 指着罵,便去投訴。明知他們會用行政手段拖 延,說不得閒,便由低級值日官投訴到太平紳 士,再投訴到投訴科。為何要這樣做,因為坐 監也應有人權,我們這班人係政治入獄,我更 加不怕。我要做到將制度的壓迫停止。」

如何打破恐懼

他說,這些當權者,四個字可以總結:欺 善怕惡。「特別是香港人,退讓了幾多,都洗濕 頭,我已不能退!

臨近出獄的時候,有一個囚犯幫職員出 手,要向Marco挑釁,結果那人被加監。我跟 他說,「你針對我,有咩着數,我還有48小時便 走。你不用聽命當權者。 他不會給你利益,只是欺騙你。

「有個工場職員說,入來便要適應環應,沒 理由環境適應你。我覺得,社會困境製造的無力感,最叫人憤怒。香港人唔捱得咩?你看我, 我有呻過半句辛苦咩?被打、入冊,香港人就 是太捱得!因為抑壓得太耐,過了界線直接去 到爆煲啦!

「受司法打壓,有三種畏懼:一、受傷; 二、失去短暫自由;三、有案底影響前途。但 我們要真正面對畏懼,才能打破畏懼,我正是 害怕失去自由才站出來。

「我們要爭取自己的權益受到保障。一直 坐,是表達意願,但沒有壓迫力。用沒壓迫力 方式表達民意,其實無效。像日常生活,有時 也不會講求斯文有禮,有人過馬路就嚟車死, 你要喝佢,唔可能斯文有禮咁叫佢小心。」

Marco目前是熱血公民成員,希望推動公投制憲。

美國隊長蒙難記:被控普通襲擊罪 容偉業(三十二歲)

那時在旺角佔領區,有一個神高神大的人,無人不識,人稱「美國隊長」,後來更有支 持者給他送來防禦裝備:護腕、護膝、頭盔。 他一個人站在路障前,作為第一道人肉防線, 怕學生被蠱惑仔搞。其實有時他也會感到害怕。 他堅持站在那裏,而且堅持不用武力還擊。「佔領要塞,是爭取真普選的籌碼。」

「美國隊長」容偉業,終於被香港警方拘 捕,控以兩次普通襲擊罪。

「有人來拆路障,我攔截時碰到他們,可能 我技巧不好,但事件不嚴重,要求不提證供起 訴,罰一千元,沒留案底,但要守行為,禁足 旺角。損失的是,過去一年不能定期參加『鳩 嗚團』,有時參與光復行動或反水貨,大家也叫 我不要站得太前。」

他說,站得前的素人,因為不會退守,最 有機會成為被拘捕的對象。「明星學者被拉無 所謂,愈告愈多光環。黃洋達被拉多次也沒事, 拉N次也不怕,拉完放,費事告。普通人被拉就麻煩了!」

變身好勁 其實是普通人

「每天要回去警署報到,返唔到工。」等到 15年10月他找到速遞工作,今年3月轉做保安。

「試過應徵工作,面試完,對方知道我是佔領的人,就叫我回去等消息,於是我又再找另一份工。」

今年大年初一,容偉業的禁足令已解除, 再次踏足旺角,未料原意來撐小販的行動,為 他帶來了一項名為「暴動罪」的控罪。警察突 然上門拘捕。「那時我跟嫲嫲正在吃下午茶,她 好驚。」警察逐一檢查他家裏用品,「和朋友吃 飯的私人生活照也看過」,然後帶他到青衣警署 落口供。「擔心是有,但也預了。政府庫房有 錢,可以跟你玩,政府當你是罪人,但我認為 有罪的是政權。政權任意踐踏人權和人性,向 權貴傾側,不把市民視作尊貴的人。」

他說自己常被人用粗口指罵。「香港人, 好市儈,利字行先。我不是吃政治飯的人,變 了身,好勁,平日只是個普通人。」

他不覺得付出了自己不能承受的代價。「做 得幾多得幾多。警察有些當然不好,不過許多 警察也是打份工。他們成為磨心,但也要吃得 鹹魚抵得渴,不要怪其他人,要怪就只能怪當權者。」

公權力需要制衡

執法機構在面對大型羣眾政治訴求時,是否有合適指引?

法政匯思成員石書銘大律師表示,立法已 有個平衡,《人權法案》和《基本法》,賦予市 民有集會自由、言論自由的權利。同時,市民 不是沒有任何限制,比如若影響國家安全,或 者影響公眾安全、公共衞生,也有法例加以規 管。「香港人權法列明,警察要執法的話,他們 不能因這班人妨礙社會運作,就把他們當作暴 徒。即是說,警察執法,也不能凌駕人權法案, 凌駕國際認可的一個標準。」

他曾擔任不少社會運動參與者的辯護律 師,發現近年許多案件顯示,法庭不能信納警 方證供。「去到檢控的一刻,那些被捕人士,對 警察的不信任,充分表露出來,因為看到了警 察的口供。你為何這樣來說?好生氣。法官也 曾就某個案措詞強硬,直指警方有妨礙司法公 正之嫌。在這些情況下,你叫公眾如何相信警 察?還有朱經緯(退休警司被指揮警棍攻擊途 人)事件,錄像中看到證據確鑿,過了五百多 天,還未作檢控。你認為檢控示威是合符合公 眾利益,但不告朱經緯又如何符合公眾利益? 好難怪市民認為警察偏頗。」

他說,個別警察參與誣捏,更陷法庭於不 義。因檢控決定落在律政司頭上,是按警方的 口供紙和搜證,來決定是否起訴。在法庭亦只 能看證據。「法庭通過主控官盤問來尋求真相, 但有時真相未必出來,只能根據證據作判斷。」

(右)石書銘指出,警察執法, 也不能凌駕人權法案。

政治訴求不是蠱惑仔

近年出現的問題,反映警察在社會運動上 的政治取態。「認為示威者出來,是行使權利, 或是認為他們出來是搞事,是會擾亂公眾秩序, 是兩種心態。如果抱住後一種mentality(心態) 來執法,警察好難說政治中立。」

在民主國家內,政權可和平替換。「民主 政權,人民有不滿,可通過選票有效反映,但 在專制的政權統治下,警察一定會代表政權去 打壓反對聲音,這裏的警察很難政治中立。」

他表示,這是法治概念的分歧,在真正實 行法治的地方,當權者也要接受法律制裁,甚 至法律其中一個重要目的,就是要對權力作出 規範,以防濫權。「大家理解法律的尊嚴,就是 規限權力的運用,所以有司法覆核。但現在一 般人所說的『依法治國』,掌權的人是以法律作 為工具去管治人民。」

他補充,涉及社運的控罪,要從社會環境 的context(上文下理)來看。「雙黃線泊車也 不一定告。律政司作起訴時,有責任考慮什麼 是符合公眾利益。而且政治訴求案件,不像強 姦、非禮和爆竊那種罪行,他們出來示威,不 是蠱惑仔,你說他們犯法,除非是擾亂秩序時, 令人害怕他們會進一步傷人,或破壞財物。不 能單單看他們做了什麼,而要考慮整個社會環 境,包括掌權者的權力行使,市民對權力的行 使,中間需要拿捏平衡。我們要問:社會上是 否有足夠機制讓民怨得到有效的宣洩?掌權者 是否有足夠的問責承擔?」

難忘的14歲:被控阻礙公職人員執行職務 張俊豪 十六歲(被捕時十四歲)

一年多前,14歲被捕的經歷,令Gary(張 俊豪)急速成長。「我意識自己成熟了,以前搭 紅van,叫唔該有落,都怕司機聽唔到,要叫多 次。現在我覺得自己好似變了二十幾歲。」

言談流暢,說理清晰,不是靠怪獸補習 班,而是靠現實的磨練。「能言善辯又如何? 我沒有了童年,損失最大的是時間,一個16歲 學生,應該傻吓傻吓,和朋友唱K、看戲、吃 飯……想到這裏,覺得這樣有點可憐。」

雨傘取代了童年

一年多前的雨傘運動,情景歷歷在目,一 想到,眼淚不由自主流下。「那時我是學生組織 召集人,記得旺角清場時,是11月28日,我朝 早去到,拿大聲公講話。被捕前五分鐘,警察 講明,會對我進行拘捕。他們控告我阻礙公職 人員執行職務和刑事藐視法庭。」

他當時十四歲,未成年,在警署要辦的手 續不少。「警方會要求家長前來,後來說給我一 個protection order,他們說,因為父母照顧不 到我,警方就協助保護。他們說,最多守行為。 父母不熟法律,以為這不是罪,沒有後果,就 爽快同意了。」

被捕的翌日早上,Gary已被帶往九龍城法 院。父母深夜才來到警署,警署清晨五點又致 電他們要趕到法院。「幸好開審前我的律師趕 來,拒絕接受保護令,否則我已入男童院。他 說也沒想過那麼快上庭,大概律政司知道我是 年紀最小,又嗌咪,想給我懲罰,等我驚,我 知好多人,都會被程序嚇怕。」

過了一星期,警方打電話,說要檢控他刑 事藐視法庭。「我上了兩三次高院,我不是坐被捕席,只坐在旁邊。」到了12月,律師說,他 們撤銷控罪。律政司說,對青少年犯罪,希望給予一個改過自新的機會,但由於Gary在清場 時擔任領導角色,不排除在日後再提起訴。

不想增加義務律師負擔

一波未平,一波又起。一個月後,Gary再 收到法庭傳票,正式檢控他阻礙公職人員執行 職務。

「怎樣用正常邏輯去理解整件事?我打個 比喻,我告不入你偷,告你行為不檢,是否正 常?可能是怕外界輿言論,告一個小孩藐視法 庭,會受壓力。」

法庭上,法官問他會否認罪,他答:「我不認罪。」

「當直望前面的特區區徽,腦海馬上想到好多事情,我問自己,做了什麼事情,讓我站在這裏為自己辯護?」

最後,律政司罕有地提出不提證供起訴。 「這情況特別,因為平時多由辯方提出,這次反 而由律政司提出,好像因為不夠勝算。我起初 不肯,因理應爭持到勝訴,但見自己佔用了義 務律師不少資源,不想加重他們工作,於是便答應了。」

Gary即時被釋放,同時需要守行為一年。 「現在沒有案底,偶然也參與集會。」

將來呢? 「希望將來當社工。」

同行者的心路歷程

「許多人都不知道,被捕的後果嚴重,因為 他們沒有處心積慮的計算。」511傘後支援組的 Jacky說。

Jacky是一名社工,在小組裏主要負責協 助被捕者寫求情信,過程中,他有機會了較多 被捕者的心理狀況。「好多被捕者,很單純,是 普通市民,一直沒犯過事。只是突然出現價值 觀的衝擊,感到社會失去公義,感到警察有問 題。他們經歷這種創傷,會問:為何政府變成 這樣?創傷影響情緒,令人容易衝動和生氣。」

創傷和無力感

「511傘後支援組」是一個傘後組織,義工 運用自己被捕及陪伴擔保的經驗,為被捕者提 供法律支援、情緒支援及重要資訊。「我們當被 捕者的溝通橋樑,協助他們與家人、警方和律 師對話,比如許多繁複司法程序,會令被捕者 產生誤解或無助,他們便會從旁解釋,給被捕 者安心。」511傘後支援組的Joe說。

Joe說,在陪伴被捕者往警署報到的經驗 中,她了解到被捕者與家人的徬徨和恐懼。「有一次,一位媽媽告訴我們,警方證供咬着他兒 子不放,她兒子擔心失去工作。回到家裏,情 緒又激動,又難過,出現嘔吐。我陪母子到警 署,看着那位母親唇色變黑,不斷呢喃着說:

『我好驚,得一粒仔!』我拍拍她膊頭,拉開話題。」

為什麼正常的報到程序,會造成這樣恐怖 的效果?「因為有人濫用司法制度,製造白色 恐怖,後生仔已報到完,還要不斷回去落口供。 他表示,曾被毆打和恐嚇,每次去,精神壓力 好大。我睇住佢成個人震晒!」

Jacky自己也曾身處運動當中,見過有年 輕人被打至頭破血流。「學生創傷最大,白紙一 張,見到朋友被打,面對好多欺壓,他們會好 憤怒,會想,我無力反抗,是否一直要被打?不如我選擇還擊!

「最慘是我們覺醒了,但『制度災難』依然 存在,我們意識到這點,所以沒法復原,再也沒法回到以前,過以前那種生活。」

臨牀心理學家葉劍青,曾做過一個心理問卷調查,了解雨傘運動參與者的心理狀況,評 分1至10,發現他們普遍在運動後出現明顯的無 力感。「helplessness影響廣泛,生活層面好被 動。它又牽涉好多後遺症,如人與人之間出現 撕裂、不協調。大家因為意見和路線不同而決 裂。有點可惜,其實應求同存異。亦看到一個 大range,因期望不一,康復的程度也不一。而 被捕者,有些人信念較強;也有些人變得畏縮 或失去對別人的信任。

「勇敢的人有兩種,一種想法很深入,所以勇敢;一種想法很簡單,所以勇敢。 想太多就 像我們,未必勇敢。我見的被捕者,他們想法 很單純,你可說他們的行為值得商榷,但無論 刻意抗爭或無辜被捕,這班被捕者也為香港付 出過。」Joe說。

最不忍見佔領者認罪

她接觸的大部分被捕者,往往有好大的情 緒起伏,「由驚恐變憤怒,好彩打甩就打甩,不 好彩是憤怒無法發洩,不再相信司法。」她說, 他所見過的被捕者,無論表面多堅強,沒有一 個內心不「拗底」(害怕)。「他們為何要站出 來?答案是:不想香港衰。他們很誠懇,很坦 白,他們說,我有做的話,會講。」

過程中,她會解釋法律程序,例如法庭不能偏信任何一方,只能考慮證據。

過程中警方的證供,往往讓被捕者激動。 她認為,行動中其實警察依法便可,但是如果 好多執法人員帶住情緒去做,就會讓情況變得 複雜。

最難受是要佔領的被捕者認罪。「有一個 被捕者未夠15歲,去落口供,警察問他有沒有 偷竊,他說沒有,後來再被盤問,那你覺得東 西是如何得來,他隨口答「偷回來吧!」這樣 便理虧了。後來見律師,建議認罪,好讓判刑 較輕。他聽到要認罪,情緒失控,一個人跑落 街上大哭。」

歷史上有你們的名字

她不忍被捕者要背上一輩子的罪名。「這 叫他們日後怎去面對我們的警察和司法?」Joe 說,相比起一些運動領袖,這班素人承受的也 不少。「但是,大家都說,你不是預計了嗎?我 聽到好嬲,覺得好冷血,沒有同理心。被捕者 有強烈感受,自己被人遺棄,當時大家一起站 出來,現在剩下我一個。」

Joe決定從旁協助,陪被捕者上庭,也擔 當被捕者和律師中間的溝通橋樑。「有時大狀也 難理解,為何會做這些東西?他們面對律師又『hang機』,因為面對未知的東西很恐懼。對他 們來說,任何說話都能引致精神緊張和誤解, 特別是落口供和上庭後,他們很害怕說錯話, 回去時一路擔心,我們都一直陪伴。」

她說到每次給被捕者解釋程序時,會先說 感謝被捕者的付出,你們的名字留在歷史上, 無論入罪否,將來香港人是要記得你們每一個 人的名字。「他們可能沒有人會這樣想,但我想 告訴他們,這是真的。」

探監天使

拘押所的探訪室有27個窗口,隔着玻璃, Winnie跟「巴打」寒暄問好,還帶來了日用品,有牙膏、牙刷、零食和香煙等。「多數男仔,要 逞強,不願談自己軟弱時刻,這些支持對他們 很重要,因為有些人甚至得不到家人的支持。」 Winnie說。

「黃傘街頭基督徒基層團體」是另一個在雨 傘運動中誕生的團體。主要在彌撒中為被捕者 禱告,後來更加強支援工作。「有一次,留意 到一個被捕者將保釋紙放臉書,他被控阻差辦 公,四出求助。記得是上年的5月8日,我們到 法庭給他支持,他堅持自己沒錯,但罪名成立, 即時收監,他感到突然。因為收押後(在囚禁 室),他仍有機會打電話,我們便跟他說,請你 記低我們的名字,會盡快來探你。」

Winnie說她從未到過監獄,起初也有點心 理關口,覺得是不吉利的地方,也怕自己力量 不夠。「探多了,已經很熟,也覺自己能可發揮正能量。不過,這些工作有時是吃力不討好。」

有些信徒或戰友認為,他們不應連被控非 禮智障女子的「佔旺畫家」也去支援。「我也曾 請教甘浩望神父,他說,聖經說要探監獄的弟 兄,一定要幫。他帶我去探『畫家』。我們一路 跟進他的案件,找律師,探監。」

她說,人若做錯事,受法律制裁,不應受 到歧視。「畫家」父母不理他。「我曾致電他爸爸,他爸爸不願接受他。他中三已要support自 己,這些人行錯路,一點也不出奇。好希望戰 友給予支持。」

民主不是請客吃飯

雨傘後的日子,她每星期忙探監、上法 庭、做抗爭彌撒。「陪『巴打』上庭,我做一手 勢,表示同你心連心,我撐你。他們也做回同 一手勢,表示感激。」她說,添美村仍有留守 者,大都是不被家庭接納、露宿街頭,涉及偷 洗手液,也有智障者被控普通襲擊。她說,她 所屬組織也幫這些人祈禱和寫求情信。

雨傘運動中不少被捕者,以身體化作雞蛋來對抗高牆,令她想起孤星淚的一句歌詞:“The blood of the martyrs will water the meadows of France.”套用在香港的雨傘運動:「他們所承受的苦楚及體傷,有如殉道者的鮮血,灌溉着香港民主的土壤。」

後記

謹向受訪者和提供協助的人士致謝。

邀約被捕者接受訪問並不容易,這是常人可以理解的。

雨傘運動令香港從此不再一樣,實現集結個體、由下而上的一抗爭 運動,也同時揭示掌權者的執法,為社會帶來各種影響和創傷。「不再信 任警察和司法制度」,為被捕者帶來恐懼和顧慮。以下是其中一位被捕 者的回覆:

I thought about standing out as a victim under police violence, but everyone knows that the police today would do things which go beyond our imagination. I and my family would be probably under huge pressure if I took any actions, like writing my experience publicly to raise public concern or undergo lawful procedures against the police etc.

I asked a law lecturer in HKU for advice. He told me that the police might call for lawful procedures years later or once you are spotted by them due to your resistance. So I chose not to do anything that, in the hope that the police wouldn’t do anything as well, as my parents can’t stand the consequences which would have come if any chains of incidences are initiated.

素人的被捕者頭上沒有光環,卻背負陰影,怕影響前途、怕被歧視、 怕蒙上一輩子罪名。

受訪者黎文浩坦言擔心訪問後,媽媽會知道他曾經是「嫌疑犯」,但最後決定接受訪問,「因為不想被捕者變成爛頭卒,無人記得無人理。」 511傘下支援組的Jacky也說:「即使只有一個被捕者,也不應被遺忘。」

執筆之時,台灣太陽花學運126名被告撤控。台灣新行政院長林全強調:太陽花學運是政治事件,並非單純法律事件,在應該多一點和諧少 一點衝突的原則下,盡量從寬處理,故決定撤回控訴。