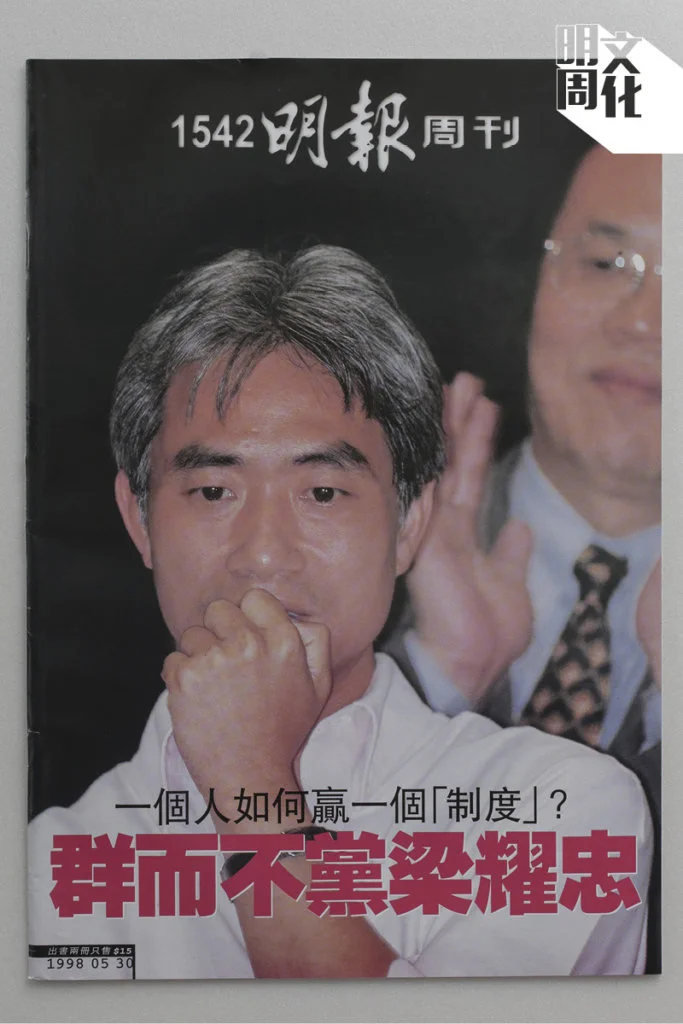

1998年,香港回歸後舉行首屆立法會選舉,本刊曾採訪他在新選舉制度的選舉經歷和心路歷程,如當年作為單打獨鬥的候選人的處境,在十一張名單内他如何能夠突圍而出……

一個人用二十幾年來堅持一個想法並不容易。開始的時候,梁耀忠面對生活的重複,他問生命的意義;在英國,他看見香港的貧窮,七八年回來就開始堅持起初的看見,這場仗一打打了二十幾年,從街頭到議會,他爲受壓迫欺凌者伸冤。他說日子裏生活得很累,想過離開,但最後還是留了下來,只因別人的故事感動了他。

他說做人没有堅持與不堅持,就像父親把孩子生下來了,就有責任去養育他,没有選擇,也没有快樂與不快樂。

梁耀忠一向給人的印象是一個堅持服務基層的人,他用以上的一個比喻說,是自己拿在肩上背的,就没有選擇,只有責任。在選舉的開始,他就與「前綫」鬧得不愉快,李卓人要空降新界西參選,梁耀忠可以有兩個選擇,一是到新界東與劉慧卿一起同一名單;二是與李卓人同一名單,排在第二位,最後,梁選擇自己另起名單。

「我說服不了自己要去新界東,我在這裹廿三年,我不能為勝出而離棄這裏的居民,這是政治道德的問題。」梁耀忠的堅持,迫使他要單打獨鬥來應付這場硬仗。

⚡ 文章目錄

兵寡糧缺 硬仗一場仗

仗已經是打定的,在財力比人少的情況下,梁其實没有什麼的管略,都是如常的派簡歷,政綱單張,掛宣傳布條,木板及為數夠二十人的助選團他的助選團包括九一年吳仲賢安排幫助選的胡偉偉忠,馬山,福權證券的苦主,葵芳的師奶,阿及職員,義工。

今次的選舉因為用名單制,所以根據新界西有五個議席,即是說名單最多可以有五人,而每個的競選經費是五十萬,所以可使用的每張名單的競選經費是二百五十萬。

梁曾經為競選籌過錢,大約有二十七萬左右,而相對他的對手,前線的李卓人就單印單張就用了九十萬,其餘的還未計算在內。

另一方面,就助選團而言,民建聯的人數最多,一條街起碼見到三,四個宣傳檔口。有一次,我在通往荃灣地鐵站的天橋上,看見八,九個民建聯譚耀忠的助選團,上前問他們的助選原因,奇怪地每個人都對我說不會回答記者問題,他們只是在派單張,不説話,我再問多一句,他們平日是否在中資機構工作,他們就走開繼續派單張,臨行的時候,我對他們說,為什麼要弄到這麼神秘?助選又不是什麼不見得光的事情。

故此在財力,人力相比下,梁的確處於一個險峻的處境。

在這龐大的選區,梁根本没有資源打這場仗。

他有的是只是廿三年來在區内透過服務而取得信任的人頭票,每一張票都是他過往工作的成果。因為論知名度6他不及民主黨,不及李卓人,論票源,他没有鄉事背景,又没有親中的標籤。

「你們的捐款箱在哪裏?」

當我們採訪梁派單張的時候,有一個家庭主婦走到宣傳怡前「你們的捐款箱在哪裏?」「我們6現在是競選宣傳,所以没有捐款箱。」那個女人將手上的一百元放在怡上,就走了。其實除了有人送上金錢作為支持外,不時也會看到市民送來維他奶,礦泉水等等。

「我在街頭或者到地區作競選論壇時,我都聽到一些市民說有留意到我的工作」梁很高興,自己在議會的兩年(95 -97年度)原來是有人留意的。

「我在議會裏曾經提出過一條私人法案,内容是將公屋的加租期,由二年改為三年,我當時提出,没有一個政黨說會支持我,就是連民主黨都同我講没有可能,而且二改三未必對公屋居民有利,但最後因為我舉辦了多次的居民大會,居民要求二改三的聲音越來越大,這股外面力量,最後迫使原先不支持我的黨派或者議員都支持我的私人法案6結果成功通過。」在選舉期間,競選宣傳,辯論會上,民主黨,民建聯及其他一些議員都有引用這條二改三的法案作為宣傳過往功績的内容。

其實在九五至九七年六月三十日的立法局議會生涯,梁同樣的經歷,不止一次,兩次,要他再說,他會說エ人吊鹽水的那條私人法案(限制老闆不公平解僱),他的私人法案内容是為工人爭取多四天的工資,但其他的民主派議員說说不可能,要改為取爭多二天的工資才會支持他,「在這個没有選擇的情況下,二天總比没有好。」但這條私人法案最終没有得到通過。每次談到這些内容,他總是沉不住氣。

在議會裏,誰都知道是協調,妥協的文化,梁的性格根本遠離議會文化。

梁在願意或不願意,被迫或情願下變得單打獨鬥。

「你為什麼想做立法會議員?」

「我想用這個身份來做多些事。」

他對我說了一個處理中過案的故事:

「恆仔(寶馬山姦殺案的殺人犯)自少就父母離異,生活在孤兒院,一生人從來未有過快樂,在十五歲的時候,父親再娶,想申請一間較大的公屋,就叫他回來住,後母不情願,所以對他很差,當有錢拿回家的時候就對他好些,否則就呼呼喝喝,一個少年人在這樣的環境下,你說可以怎樣。

直到有一日,恆仔在街上遇到一個可以帶給他安全感的大佬,這個大佬帶恆仔回家,給他吃,給他穿,溫暖了三天,大佬就要恆仔去搵錢。

寶馬山姦殺案就在恆仔這背景之下發生。事發當日,恆仔一行人到寶馬山,開始時是搶劫,後來是姦殺,據恆仔說,他不是殺人的主謀,而是大佬殺了人,就用燒烤叉叉住他的頸叫他也插兩刀,結果恆仔同被判殺人罪成立,因犯罪未滿十八歲而等英女皇發落,直到九七年七月一日後,這批少年犯終於得到刑期,恆仔被判刑三十年。當恆仔知道刑期之後,他很驚惶,他雙手頓抖的對我說,「我接受不到,三十年,放監的時候,我五十歲了,這就一生了。」我當時很傷心,我發覺幫不了他什麼,我極之難過。」

以議員身份向董建華陳情

梁知道他為這群少年犯爭取的不是要特赦,只是給他們門一個機會。「如果我可以再當選為立法會議員,我必定會為他們爭取一個重新的機會。遇見董建華我會幫他們陳情。」

在香港,很現實,什麼人只可以做什麼事,休想越軌。立法會議員的身份或多或少可以起點作用。

所以在選舉期間,梁很努力的派單張,他背負了很多過案的承諾,所以就算是在眾人都享用晚餐的時候,他都是三兩下吃完,就一個人走在快餐店門口繼續派單張。

眼見梁背負他自己選擇的路,「你除了工作之外,還有什麼?」「我會空間的時候去打波。」至於其他,例如音樂,電影,書本,梁都没有興趣,腦海裏總是工作,不是日間的教師責任,就是晚間的過案;他說有一次與幾個朋友到星加坡海灘渡假,但二日過去,腦海裏全是工作,三天就回香港了。「其實我個人好dry。」「你的家庭有没有支持你?」梁很輕描的說他的太太有自己的選擇。

在開票當日,開票會場到處是家庭温馨場面,當選的議員都會拖着太太的手在台上接受支持者的歡呼,不時也有互吻的場面,相比梁,他一個人走完競選的路,在開票的時候,仍是一個人站在台上,圍伴的是他的助選團,相擁的是李卓人,劉千石。

「今晚留個時間給我做訪問。」

「晚飯之後,我再打電話給你。」

認耀忠,岑建勳及不到十個的助選團離開開票中心,共聚一頓慰勞宴。

「喂,你完了晚餐没有?」

「剛剛吃完。「什麼時候,可以碰頭做訪問?」

「十一時半左右,我現在要去接仔回家。」

梁的孩子已經七歲,長得很瘦小,聽說是患了哮喘,身體不太好,梁對孩子很細心,縱使在忙透頂的選舉活動日子裏,他在回家的路上會買條雪條,逗逗孩子開心,「我對家庭很有責任,記得九一年第一次選立法局的時候,我太太剛剛生了孩子,我做選舉活動之外,還抽時間回家煮飯照顧家庭。」在採訪的過程中,我很希望能夠訪問到梁的太太,到今日還未有可能,寄望將來吧!

排山倒海而來的祈望

「終於可以成為第一屆立法會議員,你的心情怎樣。」

「我其實很恐懼。」

梁說面對當立法會議員感到很恐懼不只一次,他的恐懼來自背負選民的期量,及排山倒海而來的過案,「我没有研究政策的班底,我的職員,義工都是很基層。」當立法會議員是全港性的政策問題,他將會面對的實際問題是可以想見得到的。除了事務上的困難外,梁更面對心情上的困難。在二十五年前,梁剛中學畢業,考不上大學,在一所學校的實驗室當管理員,有一日,他在黄昏的時候,回家的路上,自問自答:

「回家之後怎樣?」

「吃飯。」

「吃飯之後又怎樣?」

「看電視。」

「看電視之後呢?」

「睡覺。」

「之後呢?」

「上班。」

「上班之後,放工,放工之後,回家……」

就是因恐懼這樣的生活重複,梁離開香港到過法國,最後落椰英國,在伯明翰的貧民區内居住,睡在厚厚的牀墊上,淋着熱水,想着香港的貧民區,反省着社會的不公平,貧富懸殊的問題。

在恐懼重複生活的起點上,梁找到一條為基層鬥爭的不歸路。到今日他一個人在選舉的遊戲規則裏算是赢了,甚至贏了札根很深的鄉事派,「我其實在未開票之前都已經知道會贏,投我票的,我可以數得到。」

「你在開票的時候,哪一刻最開心?」

「我没有這一刻。」

赢了一個「制度」之後……

站在台上,聽開票的梁耀忠,他仍然是繃緊深鎖,彷彿當選只是下一場仗的序幕。

廿五年來的磨蝕,梁很少開心的笑容,頭上的白髮說了一些故事,眉宇間告訴了一些情節。

認識梁的「老友」都說他的美麗在於堅持信念,甚至他的堅持成為了一些遠觀他的人的寄托。

「我從來都不知道別人怎樣看我,很多朋友都没有往來,這二十幾年都是自己一個人。」

梁已經習慣單打獨鬥,他最大的困難是怎樣面對自己的重複困班以改策難,現在他最要贏的是自己。