一隊樂隊,五個年輕人,坐在一起細數與父親的往事, 模糊的記憶又重新跳入腦海。他們重整回憶、細味與父親的 關係,發現與父親總是這麼近又那麼遠。 原來,五個孩子的爸爸有五種狀態:一個早逝、一個猝 死,一個離婚,一個嗜賭,一個失智。 仔細去端詳爸爸,也是重新檢視自己,沒有人可以抹去爸爸在我們生命中的烙印,無論他是在場還是缺席。

看着父親慢慢變老,如果真的可以「穿越」時空,我們回到過去, 重遇某個歲數的父親,彼此會成為志同道合的朋友嗎?

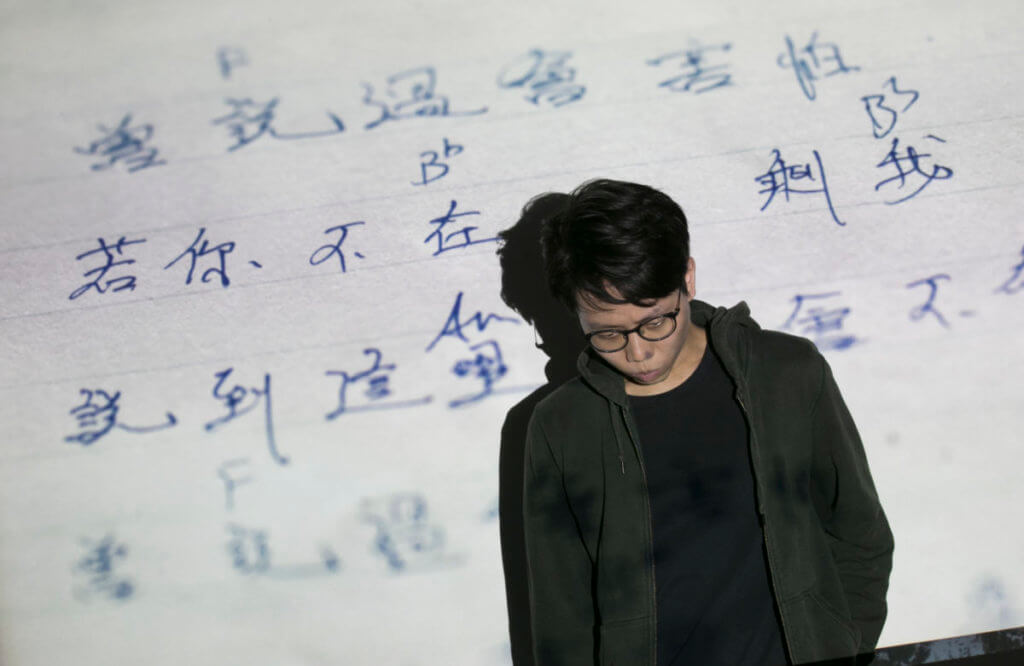

李林風(阿風),是他為自己改的名字,「林中有風,很舒服。」

有一個關於爸爸的畫面一直留在阿風腦海中:陽光和煦的秋日,爸爸帶阿風和姊姊一起行山,走在比自己還高的芒草堆中。

阿風問爸爸:「我們要走去哪裏?那裏沒有路。」

「路是什麼?路是人走出來的。」說完,爸爸拖着兩姊弟繼續向前走。

「我很記得那條路的盡頭是一隻鮮黃色的大蜘蛛。」阿風說。

⚡ 文章目錄

十二歲是條分界線

十二歲之前,爸爸是阿風心中的英雄、好玩有趣,「只是脾氣較暴躁。」

「記得有一次游泳,跳入大人池,爸爸及時出現救我;還有一次發燒,爸爸教我下足球場踢球,踢完就沒事了。」一說起,許多畫面會排山倒海湧上心頭:一起游泳、打籃球、行山、下棋、砌四驅車……爸爸還教了他一些特殊的技能──買馬、打牌。父子買過一盒圍棋,兩個都不懂下,結果自創一種二人才懂的方式玩得不亦樂乎。

阿風一直知道,爸爸很容易發怒,也很容易笑,於是爸爸生氣的時候他做個鬼臉,爸爸就立即笑起來。預先知道爸爸要打,阿風藏起所有衣架,爸爸找不到衣架,又笑了。

十二歲時,父母建立的城堡崩塌了。父親借錢賭博,大耳窿上門收數,潑紅油,有人坐在家裏等收數……全部是電視畫面熟悉的橋段,背景聲都是無止境的爭吵和哭泣。

媽媽得了嚴重抑鬱症,阿風的性格變得急躁暴戾,被送入了宿舍。「那時經過家門口不能進去,對周遭一切感到憤怒,覺得世界不公平,宇宙放棄了我。」有次和家人吵架時,從心底喊出來:「你們丟下了我!」

父母離婚後,媽媽用自己的積蓄將房子裝修了一次,丟了有爸爸在內的照片。阿風發現自己小時候和爸爸一張合照都沒有了,有點想哭。

千層糕的下一層是什麼?

中學時阿風試過被踢出學校,父母卻都不在身邊。住宿舍時,有位阿sir為他點了一碟西炒飯。「那種感覺是老竇的感覺。」我打爛了一個匙羹,很害怕,以為犯錯就會被打,阿sir卻問「有沒有鎅到手?」那刻不知如何給反應,同類情況若發生在家早就被打了。

他說,整個青少年階段都特別需要別人的安慰、認同,嚴重缺乏愛。「希望自己是世界的中心,長期覺得自己掌握着一種受害者的特權,利用別人的憐愛獲得方便,成為滑頭的魔鬼。」他一直在尋覓那能夠充當父母角色的力量。「我生命中遇到很多兼具父與母品質的人,那些剛柔並重的role model,例如羅乃新、黃岳永、衍傑法師……他們將我拾了回來,好像煲湯,慢慢執料,一樣一樣加進去,才有一些健全的人格。」阿風很善於自嘲。

「周遭的人聽說我爸爸賭博,就會勸我『不要對爸爸憤怒』。而其實我根本上對爸爸是沒有太多憤怒的感覺,我憤怒的反而是為何上一代的問題要下一代去承擔?當我深入去面對這個情感時,我才發覺這情感不僅僅是憤怒。」

阿風記得,從他小學五年級開始,父母便有驚天動地的爭吵。「如果我和姊姊是父母住在同一屋簷下的唯一原因,其實父母很慘,自己與枕邊人經常吵架,卻要勉強生活在一起。他對親子關係有批判眼光:「誰說天下無不是之父母?這對孩子來說也太苛刻。父母說自己不離婚是為了孩子,其實是種道德綁架,令孩子帶有愧疚感 。」

困擾了許多年,直到他將爸爸看成一個「人」,而不只是一個「衰人」,那份憤怒隨着時間漸漸消融了。「我看到了自己有被他打的時刻,也有被他疼愛的時刻。他傷害了我媽媽,但是對我的傷害其實比較小,說到底,不是我嫁錯人,因為他做了這些事,我就否定他整個人嗎?」經過許多年,他才勇於擁抱這份情感,要像千層糕一樣,層層打開、逐層發現。

三成爸爸 七成朋友

有一段時間,父親消失了三個月,音訊全無。後來才知道是電話壞了。再度找到他時,阿風立即出街買了一部很便宜的電話給他。「我也只能買得起便宜的電話。」阿風第一次有種害怕失去爸爸的恐懼感:「我知道就算他突然走了,都真的不會有人可以立即聯絡我。」

「我很需要爸爸認同自己,正如全世界認同自己一樣。」阿風記得小時候在家彈琴,爸爸在旁邊讚賞的笑容;又記得爸爸在收音機聽到他的聲音,事後問他:「是不是你來的?你這樣做就對了!」

阿風創立了香港五人樂隊De Tesla ,並擔任創作人、琴手。但他從來沒有邀請爸爸參加音樂會,「不想父母相見難堪,不知他看到台上smoky eye的兒子有什麼感覺?知道了音樂會又如何,我還是給不到家用他們。」這亦是無奈的事實。

「我很孤單,爸爸也很孤單。幸好我有音樂。父親內心很脆弱,不知如何排解孤獨、不敢面對,只能賭博。」雖然內心早已與父親和解了,但阿風說,不能完全當他是爸爸,更像是視為朋友。「七成朋友,三成爸爸。」

二十九歲的眼光看爸爸

父親七十歲之後,阿風幾個月見他一次。每次見面都是圍繞食物,爸爸喜歡帶禮物給他,例如家鄉的蜜糖。「我感覺到這是補償,他,能給的就是這些。」阿風總是渴望和爸爸有一些優質的對話,往往欲言又止。他往往像社工一樣,問「最近怎麼樣?夠不夠錢用?」

話音剛落,他即場膽怯。「就算他說沒有錢用,我也支援不到他。若有一天爸爸真的病了,那錢怎麼樣?」阿風一點都不怕別人知道自己的窘迫。

邁入老年的爸爸變得豁達,眼前的飯菜有問題,爸爸卻不介意,「算了不要換了,不要浪費。」若年輕時,孩子身體不舒服「吃不下」,爸爸立即發怒。

幾年前,姊姊贊助了阿風和爸爸去了趟台灣旅行。「只是陪同,不能算是一起玩。」阿風知道爸爸情緒暴躁,全程頗為緊張驚恐。七天共處,他當自己是導遊,爸爸是團友。事前研究大量資料,全程不停地說話介紹景點,生怕冷場。旅程結束時,有種精疲力盡又舒暢的感覺。

「我免卻了遺憾,起碼不會覺得一世都沒有和他去過旅行、沒有好好待過他。」不過,二人至此沒有再提及這件事,不知道是忘記了,還是怕忘記。

以二十九歲的眼光再看爸爸,阿風覺得他愈來愈像一個小孩子。他會想說說自己的威水史令人認同,但自己的煩惱、憂愁卻絕口不提。他很容易就會笑,很容易滿足。爸爸拿着手提電話初嘗把照片放大縮小的驚訝表情、還有第一次在手機當中收到姊姊WhatsApp回應的喜悅面孔都令阿風莫名感動:「我猜他時刻都在想着自己是不是發夢?」

近期,阿風教會爸爸用智能手機,每次教二個小時,「整件事十分繁瑣,悶到抽筋!」然而,收穫卻是意想不到,三年來,姊姊第一次邀請父親吃飯。對於這家庭來說,是多麼不容易的一大步。