有沒有想過,為何這些七、八十 歲的老人家幾十年來出錢出力,在盛夏的烈日下虔敬地三跪九叩酬謝「天地父母」,追念他們並不相識的「好兄弟」?又是為什麼,他們縱然累得大汗淋漓,仍要在警員的監視下給輪米的婆婆遞上一包「平安米」?連日來在東頭村盂蘭勝會的目見耳聞中,讓人漸漸明白,這一切都源於老一輩人所珍視卻日漸被遺忘的坊眾情義。

勝會第三晚,一攝製隊走到經壇前取景拍「鬼片」,白衣長髮女演員在那裏站了良久,當時整個場面有一種超現實的荒誕感:一邊是熱烈的福品競投,一邊是大鑼大鼓上演着潮劇,四周一片歡聲笑語, 連在台下聽誦經的街坊都像在期待節目一 樣,期待台上一舉一動。

其實整個採訪中,記者幾乎聽不到 「鬼故事」──潮人盂蘭勝會完全摒除了陰森的氣氛,倒是有一番過大節、人與人之間互相關照的情義。記者每日到會場去,這班值理會伯伯總是問:「吃飯了嗎?這裏有粥有飯;天氣熱,有多水喝嗎?快 去喝杯涼茶,冰箱裏有凍水……」一個問完,另一個又來問,相當熱情。在這裏, 不分貧富,無論你來自何方,一律可享用免費齋菜和飯粥,流水席不斷供應。

在時刻追求速度的今時今日,很多年 輕人只會用電腦敲字,幾乎不會寫字,而東頭村的伯伯卻仍用毛筆字發榜文。一位鍾姓的先生寫得一手好毛筆字,楷書隸書信手拈來,問其尊姓大名,他卻說:「我是東頭村寫得最差的。」謙虛一笑。

七月之約

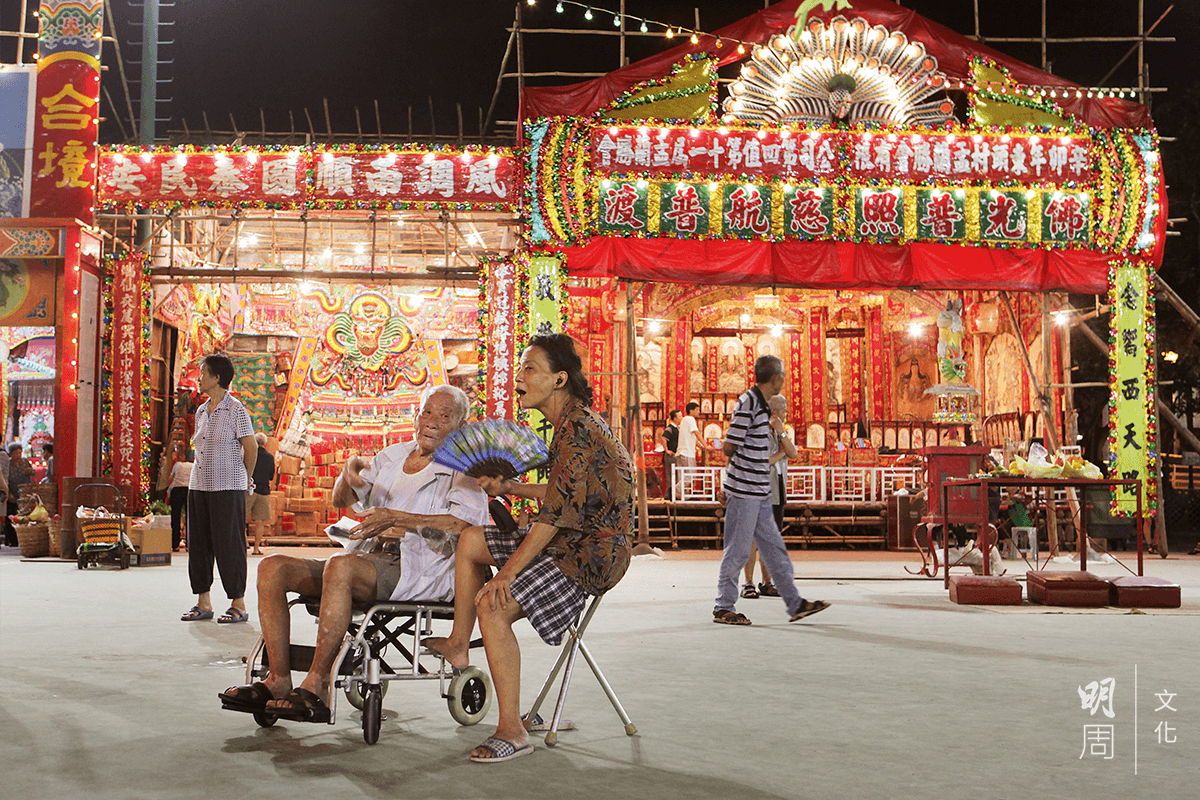

城市化令人際關係日趨疏離,在會場,記者卻感覺每日都像是老街坊大聚會。每晚早早來等待神功戲開場的公公婆婆雖口中說:「現在的戲不如以前好看了」,但每年此時,他們總是要到此一遊, 聽聽潮音,見見舊街坊。

另一位名叫「阿細」的婆婆,總是顯得興致勃勃,她身邊的「戲友」有的來自觀塘,有的來自沙田,有的來自樂富,已經沒有一個住東頭村了。「以前看戲我們總是遇見。每年這個時候,在這裏總是可碰見。」原來有說有笑的「戲友」,都不知道對方的名字!但這不重要,重要的是有了 「七月之約」,大家都有默契到此一會。在辦事處,記者經常聽到來捐款的街坊對理事會伯伯說:「明年再來相會了。」

卑微的願望

在這些老人家身上,有一種令人感動的堅持。在這三十多度的炎夏,年輕人都曬得睜不開眼睛,八十二歲的福老林炳章每日身穿長衫,額頭總見掛着汗珠,但時時刻刻都全神貫注,留意儀式的每一個步驟。他負責坐鎮經壇,配合經師的各項儀式。幾天下來,隨便掐指一算,他起碼跪了幾十次,叩首上百次。但他總是顯得興高采烈的:「佛菩薩教做人要端端正正。拜神可保佑我們子孫平安……」

會長莊沛近五十年來持續對盂蘭勝會出錢出力,堅持要按照傳統行事。他說:「我每天習慣五點起到公園晨運,在樹下散步呼吸新鮮的空氣,一整天都很精神。開冷氣不好,不環保!」怪不得,他堅持要搭竹棚,讓空氣流通,少用空調。

半年前,他便開始籌備盂蘭勝會,在活動緊鑼密鼓的這幾天,除了統籌整個勝會的進行,還負責與警務處、食環署、消防處等七、八個政府部門打交道,連續數晚均要忙到凌晨一點才睡去。也許因為處於嚴陣以待的狀態,這位八十一歲的伯伯臉上笑容不多,直至勝會最後一晚,一切順利完成,他的小兒子帶着兩歲的孫子來拜神上香,老人家才笑得合不攏嘴。

盂蘭勝會讓這些退休長者晚年的時光不寂寞。負責籌辦活動的人有所寄託,專程來看戲的又多了一個娛樂好去處。在這個月的酬神活動中,大多數潮人所求的並非飛黃騰達或一夜成名,「平安」這個最謙卑的願望,正是這些信眾每日念念有詞對神明說的話,而這份祝福,又往往是給子孫後代。

派米的兩難

現場所見,扶老攜幼前來盛會拜神看戲者並不少,除了凝聚坊眾,孟蘭曾經也有家庭團聚的意義。然而這些在傳統社會裏曾被珍重的倫理情義,在今日卻正面臨來自都市發展及進一步規範化的種種衝擊,官方嚴格管理雖然旨在「維持公眾秩序」,同時卻也輕視坊眾對傳統的情感。那日派米,又是烈日當空。控制人流的鐵馬每次只放行十幾人,稍不留神,還以為警察和工作人員比輪米的街坊還多!

眾人需要憑券拿米,只准拿一公斤。不知道是天氣熱還是太忙碌導致情緒躁動,只聽警察大聲喝婆婆:「阿婆,有籌嗎?走快點!別看了!只准拿一包,聽到沒有?只准拿一包!快走!……」聽着這些吆喝, 望着失望而歸的婆婆,派米的值理會伯伯眼神更失望。他們說:「這些婆婆六點鐘來排隊,才拿一公斤,真是殘忍。」雖然警察在監控,值理會伯伯總想多塞給婆婆一個芋頭或者一個番薯,不忍她們空手而歸。

累了,喝杯涼茶繼續幹活。

累了,喝杯涼茶繼續幹活。

這次東頭村派出了近千包米,似乎沒有人顯得特別開心。莊沛感慨:「以前派四、五千包不是問題。六十年代,還有人捐上千元的名牌手袋!」舊時,街坊可以捐出力所能及的祭品,水果店可捐水果、 賣水桶的可以捐水桶,沒有物資的也可以出力為老人搬米回家。到了 2005 年,有長者為輪候「平安米」跌倒喪生,政府為「減低派米活動對長者的吸引力」推出新指引,規定米包重量由五公斤變成一公斤,並嚴禁同場派發現金「利市」及其他禮物。一位婆婆手拿一公斤米包,不斷回頭。記者問她:「今年可有如願?」她說, 有十幾個孫,想給他們吃平安米,不夠分。

除了派米活動受限制,整個會場的佈置亦處處可見因為要滿足官方規範而作出的改動及遷就。值理會伯伯們每日做事小心翼翼,怕弄髒了球場的地板,怕製造了噪音,怕騷擾了民居被投訴。一位伯伯在送「大士爺」時,被地上用來隔香灰的木 板絆倒了,重重摔了一跤。記者還沒來得及了解值理會這幾天收到多少個投訴時, 在場做電工的師傅便透露,連他都收到好幾次投訴,居民不斷說「太吵。」

習俗被擠壓

如果說在急速的都市發展中鄰里關係亦逐步取締,城市人愈來愈不重視傳統, 同樣應被正視的,也應該包括這些直接令傳統節日逐漸失色的負面因素。周樹佳表示:「盂蘭節是全港最多人參與的節日,真正能代表香港的傳統習俗和多元性。」他說,目前可查到「四環盂蘭值事」送化寶爐給文武廟的記錄是 1869 年,估計香港的盂蘭應該更早於這個時期。

周樹佳指出,舊區重建令盂蘭勝會停辦,如觀塘街坊盂蘭;新市鎮成立和社區轉移亦衝擊原有的街坊鄰里關係,直接影響到財力。而場地申請的困難影響了規模、噪音監管又令神功戲愈來愈收縮,關於空氣污染的控訴令部分地區縮到廟中舉行……很多地區的盂蘭會只剩下建蘸超幽。

據他觀察,自 2005 年起,盂蘭棚以竹蓋搭的傳統受到衝擊,最先是由錦田大江埔的盂蘭會率先改用帳蓬,原因是較省錢和環保,後來粉嶺、元朗、筲箕灣、旺角、土瓜灣等潮籍盂蘭會也相繼放棄竹棚。「今年連慈雲山潮僑也改用了,這將成為趨勢。在可見的將來,搭竹棚做盂蘭勝會必日漸減少,影響到這門傳統行業的生存空間。」

「不少盂蘭勝會因沒有年輕人加入而萎縮或停辦,例如 2010 年停辦的東邊街渣甸橋盂蘭和牛頭角楊氏四知堂盂蘭勝會,就因沒有接班人而要終止。香港空地少,故盂蘭勝會多在康文署的球場舉行,唯現今球場的地皮都鋪上一層化學物料,容易燒爛和弄損,難跟以前石屎地的耐磨耐熱相比,辦盂蘭的人日日擔驚受怕,怕一旦弄損場地會給政府罰錢或影響下年租場,是一種變相的精神虐待!」他嘆息道。

社區欠包容

至於關注盂蘭節活動多年,頻現盂蘭勝會現場觀察研究的「民間文化蒐集者」 張熙明亦擔心,即使盂蘭被列為非物質文化遺產,亦可能因社區欠缺包容而岌岌可危,因財力及場地所限,有的盂蘭勝會活動規模不斷縮小,有的則幾個合併為一, 儀式不斷簡化,做足全套盂蘭勝會儀式的地區寥寥可數。

張熙明又說,過去街坊一條心,明白這是傳統;但現時缺乏包容,熱中投訴。 不僅唱大戲常被投訴噪音滋擾,有的地方將唱大戲改為時代曲亦頻遭投訴。「例如荷李活道,晚上七點多已有人投訴,我在現場看警察來了一次又一次。」還有長沙灣, 連搭建棚架的金屬片亦被投訴反光滋擾等。

「老人家見到我,會說句:『有心。』 看得出他們很開心有人來了解這個習俗。」