Susan Sontag說過:「相機是槍枝的昇華,拍攝某人也可能是昇華式的謀殺。一種軟謀殺,正好適合一個悲哀、受驚的時代。」自一八七一年巴黎警察憑照片大肆搜捕巴黎公社社員開始,她說照片已經變成了「現代國家監視和控制日益流動的人口的有用工具」。自那時開始,相機有了一個新的用途,就是使人負罪,把人送進監牢,甚至擲進地獄。

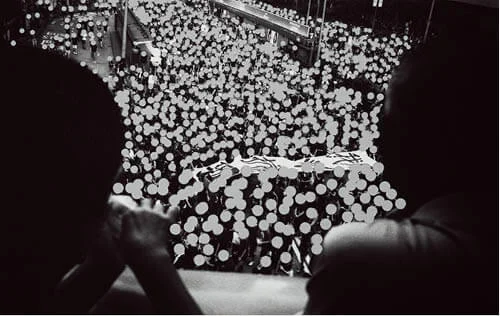

在反送中運動剛開始時,蕭偉恒好幾次提着一部不起眼的傻瓜相機走進人羣,鏡頭令他背負了恐懼與內疚,生怕快門一按,清晰了某張臉孔,就會把那人「殺死」……

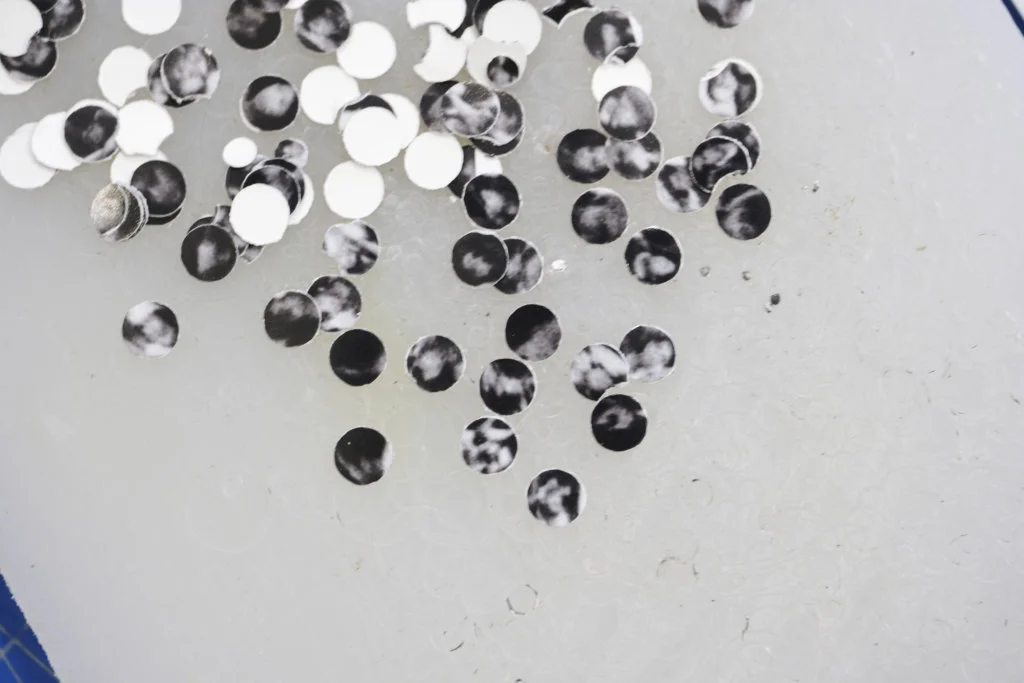

後來他還把那些從遠處朝人羣拍的菲林曬出來,藉着為皮革打洞的圓斬,一下一下,把照片中的一個個人臉捶下來。

為此,他到手工藝店買了直徑不同的圓斬,讓照片中大小不一的人頭都有符合大小的圓斬可用。捶下來的人頭都被他收進了空的菲林筒中,倒出來仔細去看一張張人臉,他想到幾年前他到德國猶太博物館,看見由以色列藝術家Menashe Kadishman創作的裝置藝術:一萬個不同神情的鋼製人臉,散落在博物館的走道上。遊人必須踏過這些臉孔才能走到館廳的另一端。當人走過的時候,那些鋼鐵人臉在空曠的走道上扣扣作響。藝術家將之名為Shalechet,德語中解落葉。

這些愁苦的人臉只是散落在歷史的葉子。

⚡ 文章目錄

大眾再不相信攝影

在一次談攝影的對談會上,席上坐滿了新聞攝影師,作為藝術攝影師的他卻說,他覺得攝影在這場運動中再沒有用。

「去年六月時,民眾仍然容許拍照的行為,但到了七月,拍照已經不太受歡迎。到了後來九月十月更是充滿反感。」蕭偉恒說,他在現場時刻都感受到示威者對鏡頭與攝影者的不信任,加上他也擔心自己拍攝的照片,將成為政府機關日後搜捕的證據,於是就算是帶着一部傻瓜機,他也得小心翼翼地拍攝。那天以後,他把照片沖曬出來,獨自在工作室中端詳照片中的人臉,有一刻想過不如把相片收起,藏在抽屜裏,待幾十年過去,兩個女兒長大,偶然翻看舊物,至少會重新發現,香港曾經有一羣這樣的抗爭者。然而看了一眼新聞,蕭偉恒轉念又想,應該要做些東西,重新處理這些照片—

他把人臉捶了下來,使照片只剩下遊行的大場面,無頭的人空空洞洞地立在街上,留下說不出的荒涼與恐怖。後來一張照片,人們都在大晴天下撐起了雨傘,不為了遮陽,只為了遮樣,他帶着幽默,說要為照片找回合理性,於是在沖曬出來的照片上,用刷子在照片上擦出一道道的痕。他把那張照片掛在工作室當眼處,它看來就像一個尋常的大雨天,人們正開着雨傘上街一樣。

「攝影的確反映了部分的現實,但落到不同的語境下使用就會有不同的目的和意義。我不希望這些記錄運動的照片流出了去,被人利用,我想保護照片上的人。我所以說攝影再沒有用,是因為看到大眾再也不相信攝影,那是我這一年最大的感觸,在這場運動中,我亦意識到攝影可能成為某種幫兇。」

他倒出那些被捶下的人臉,把那疊成了小山的人頭攤平放在桌上。他說把人臉從照片中被剪下來後,人臉的五官柔化了,再看不出表情,有些甚至看不出人樣,變得有如只有醫生才能看懂的超聲波照片。

「事實」往往因人而異

「當真實的人在那裏互相殘殺或殘殺其他真實的人時,攝影師留在鏡頭背後,創造另一個世界的一個小元素。那另一個世界,是竭力要活得比我們大家都更長久的影像世界。」Susan Sontag說道。

蕭偉恒說,自己曾經想成為新聞攝影師,但人長大到某個時候,突然發現世上根本沒有完全的事實。他對「攝影拍到的到底是不是事實」也漸漸有了懷疑,「有時,相片底下往往只是一些現象,或是一個表象。照片不能談及許多東西,人只有通過更多的閱讀和思考才可以得到一個相對完整的想法,然而就算大家看相同的資料,得出的理解也可能是截然不同的。」

讀大學時,他總以為紀實攝影與藝術攝影相對—前者完全客觀,後者完全主觀;前者追求世上的真,後者追求世上的美。「但我現在覺得,這兩種東西未必是完全對立的,我嘗試把這兩種東西放在一起,去解答自己心中的疑問。這些疑問,無疑關連到我活着的這個世界,但同時建構了我喜歡的世界。」蕭偉恒說。

他沒有當上新聞攝影師,轉而把攝影當成一種反問和一種思考。以攝影作為創作媒介的好處在於,藝術家能用「現實」去說自己想說的事,以「現實」創作「非現實」,「到了最後作品還是沒有脫離過對真相的疑問,但在攝影過程中,攝影可以製作一個假的、能欺騙人的現實出來,疑幻疑真。對藝術而言,作品的真相並不重要,因為觀眾同時也是現實的持份者,和攝影師一樣,他們都有份建構和解讀,到了最後,真相其實還是落到了大家的身上。」蕭偉恒說。

「真相」不是誰打誰 而是為何發生

這一年,他時常打開電視,把一系列的網上直播調成九格台,像一個盡忠職守的看更一樣,沉溺進電視上不同角度、不同人堆的不同衝突之中。一看,便是幾小時。然而,九格直播仍然不足以看到真相,他說再多畫面也永遠無法覆蓋全面。「靜態攝影和直播相比,我認為後者也許會比較接受真相,因為它的處理相對沒有那麼多,資訊也比靜態攝影更開放。這段時間的香港,令我有種新聞攝影的力量可能已經到了極限的感覺,但如果把攝影放到創作上,我覺得攝影還有它的特殊性,還可以一直發展下去。」他指出,攝影的核心問題是,它永遠無法告訴人一個完整的真相,因為攝影僅是一個現象的重現,是一種representation。「『真相』不是視覺上的東西,它多於視覺,需要有前文後理。對我而言,『真相』不是這兩個人打架,然後分出是誰先打了誰—這只是真相的一小片段;而『香港的真相』這幾個字,我們要說的『真相』,也並不是那麼簡單的事,人們最想知道的並不是誰打了誰,而是推到很盡的一個點:這件事為什麼會發生?這就是我們說的『歷史』。」

他說,香港人花了很大力氣去追求的,並不是一個簡單的答案,也不是幾張照片就能解釋。連他自己也用了許多時間去疏理這個問題,蕭偉恒的作品從不是拍下了一堆人就算,他總在看過一堆史料後,再攀山涉水拍下一些與人無關的照片,再從這些照片中扔出一個與你和我都有關的問題。

從沒有人的地方看到人的經歷

蕭偉恒一直希望自己能借創作去彌補自己歷史感的不足。

於是,他讀一些常見卻又冷僻的歷史,如逃港潮,看完偷渡歷史與書籍《大逃港》後,他便走訪了中港兩地的邊界,而且從父親當年偷渡上岸的下白泥嘗試游回深圳去。他在黑夜裏拍攝黑色的海與對岸的夜燈。對岸深圳閃閃生光,但他始終沒有游過對岸。

後來他又以解放軍在港軍營作創作意念,站在軍營外的草叢與鐵絲網後,每兩步便拍攝一張照片,再把照片排放到裝有摩打的裝置,開啟電源,影像就會不斷翻動,使看的人有一種在軍營外走來又走去,卻永遠看不清楚的體驗。

相對新聞攝影師,蕭偉恒自言自己並沒有記錄的天職在身,於是得以抽離事件,而作品亦可保留自己的看法。他最新的作品,延續了邊界的故事,把香港散落的戰時軍事建築機槍堡變成針孔相機,從而拍攝機槍堡外北方風光。作品名為《窗口對外》,既是窗又是槍,世情似字,語帶雙關。

「有趣的是這些機槍堡的位置正好處於香港的邊陲,圍住了整個香港。部分機槍堡於日軍時代建造,部分於英殖時代建造,正好代表了兩段香港重要歷史。它們全部都建在山上,以密室建築設計,於是我把它們封起來,變成了黑房,開一個小孔,把它們變成了針孔相機,使外面的景象自動投影到機槍堡裏。」好幾個月,他和朋友不時都帶着工具上山,實驗過許多次,用木板封窗,再在木板上開一個孔,用膠紙慢慢微調孔洞的大小和形狀,最後除去窗外擋住風景的雜草和樹枝,才成功地用相機朝堡中拍下堡外風景。

作品展出不久,香港反送中運動開始,使他後來的照片多了擦痕與孔洞。他總是一個人坐在工作室中,拿着圓斬,敲走照片中的人臉,把憤怒和難過都化成了捶下去裁走人頭的暴力,而這種暴力又令他想起示威現場的子彈,令他想到了殺戮(killing)。如果哪一天我們的社會僅以照片作為真相,攝影師背着的相機就是一把槍,攝影的shooting,就不僅僅是對人按下快門。

而是「呯」的一聲,殺死一個時代。