攝影師Eugene Smith在談到自己的經典攝影作品《Nurse Mid-wife》(助產士)時,說他在拍攝時曾錯失不少重要的照片。其中一張是菲律賓戰爭期間,他在一個剛被炮火摧毀的村莊中,遇到一個快要臨盆的孕婦,而眼看着孕婦在硝煙剛下的廢墟中驚慌地生下幼嬰,他在如此震撼的畫面下,最後卻沒有提起相機,因為人性叫他在這當下只想去幫助這名孕婦,而不是拍照。他說,僅僅是為了照片而拍照的攝影並沒有正當性,因為攝影的正當性只與拍照的目的有關。

歐陽茉莉說,她拍照的目的就是為了看茱麗仁一眼。

像大多的現代愛情一樣,他們在交友軟件上認識,談了半天,仍不知道對方的真實姓名和樣貌,卻因為天天夜夜的傾訴,迷迷糊糊地醞釀出愛意。茱麗仁記得茉莉最初用的頭像,是一張雌雄莫辨的3D模型,而茉莉只知道茱麗仁的年紀與職業。

剛開始的對話談的是投資,然後是比特幣,進而是人工智能、世上的生命體和無機物。茱麗仁有點懷疑手機的另一端其實是個男人,以一個會使男性想入非非的美麗名字,招搖撞騙,他想,不然哪有女人會在交友軟件上一開始就大談比特幣與人工智能。

但茉莉其實真是個貨真價實的女人。二十餘歲,從事藝術創作,滿腦怪點子,是一個相當具有行動力的藝術家。她從來不限定自己用什麼媒介創作,覺得不同故事,應該以切合其內容感覺的媒介創作,動態攝影是一種,靜態攝影也是一種,繪畫是一種,雕刻裝置也是一種……

⚡ 文章目錄

戀愛在未見面之前

茱麗仁與茉莉在迷霧中談戀愛,他們透過交友軟件談近況,有時會聊到只有他們才感興趣的冷門知識,兩人很是投緣,一來一往,若身在古代,飛在他們中間的信鴿相信早已操勞而死。如此來回往返,聊了兩個月,卻沒有人提出過約出來吃個飯或看部電影。直到反送中運動開始,警方在去年六月十二日射出整場運動中第一枚催淚彈後,茱麗仁才慌忙地在現場打了一個視像電話給身在外地的茉莉。

那天,茉莉在電腦前焦躁不安地收看直播,錯過了茱麗仁的那通電話。第二天,她放下外地的工作飛回香港,參與了那個周末的二百萬人大遊行。「當時並不想和其他人一起去,出去也帶着工作的狀態。」茉莉說道。

這次的社會運動卻無聲無息地拉緊了兩人關係,在重大日子過後,他們不忘互相問候,分享現場心情。茱麗仁總是擔心茉莉一個人拿着許多東西下場拍攝,而且她連熒光衣也不願披着。

他們開始想,到底什麼時候要相約真正地見上一面。

「我們時常都談起,到底怎樣的見面才可以特別些,而不是普通見一面,然後失望而回就算。」茉莉回憶說道。因為在茫茫的網絡上遇見一個能交談至深的人,她分外珍惜。然而正因如此,她愈害怕見面後,這段美好的關係便變了味,再也回不去。茉莉想起以前約過的一些網友,「中伏」了好幾次。「我覺得,如果上網認識了這樣一個談得來的人時,更應該細細地,好好地對待這段關係。」茉莉說。

他們談比特幣,談到投資和將來,她知道他是一個為未來做好打算、未雨綢繆的人;他們談人工智能,會談到《聖經》和上帝,她發現茱麗仁是個可以跟她談靈魂的男人。

她覺得他看重靈性,同時認為人類是地球的癌細胞,有點痛恨作為人類。他覺得她想法新鮮,總是投給他意想不到的答案,沒想到茫茫人海,竟然找到如此知己。

在黑暗中見一次面

然而,他們不曾相約示威遊行。茉莉總是一個人抬着攝影器材,在警察與示威者之間,充當街坊角色,拍下運動的各種場面。「有許多很關鍵的日子,我都在外面留到很夜,到了第二天我們才會談起昨天發生的事。」她說,他像一口井,她把自己的負能量都投進了去,但他永遠給她一個至深的迴盪,令她覺得自己並不孤單。

茉莉有時想,現場那麼多人,會不會其中一個與自己擦身而過的人其實就是他,但她不想第一次見面便是相約大家出來參加遊行示威。「因為出去遊行,同時又當網友見面,好像會把事情變得過於複雜」,茉莉說道。

她想與茱麗仁的第一次見面能多些正當性,多些儀式感。一天,她半開玩笑地說,等五大訴求實現一半才見面吧,這口井想都沒有多想,就答應了她:「等五大訴求實現一半才見面吧。」

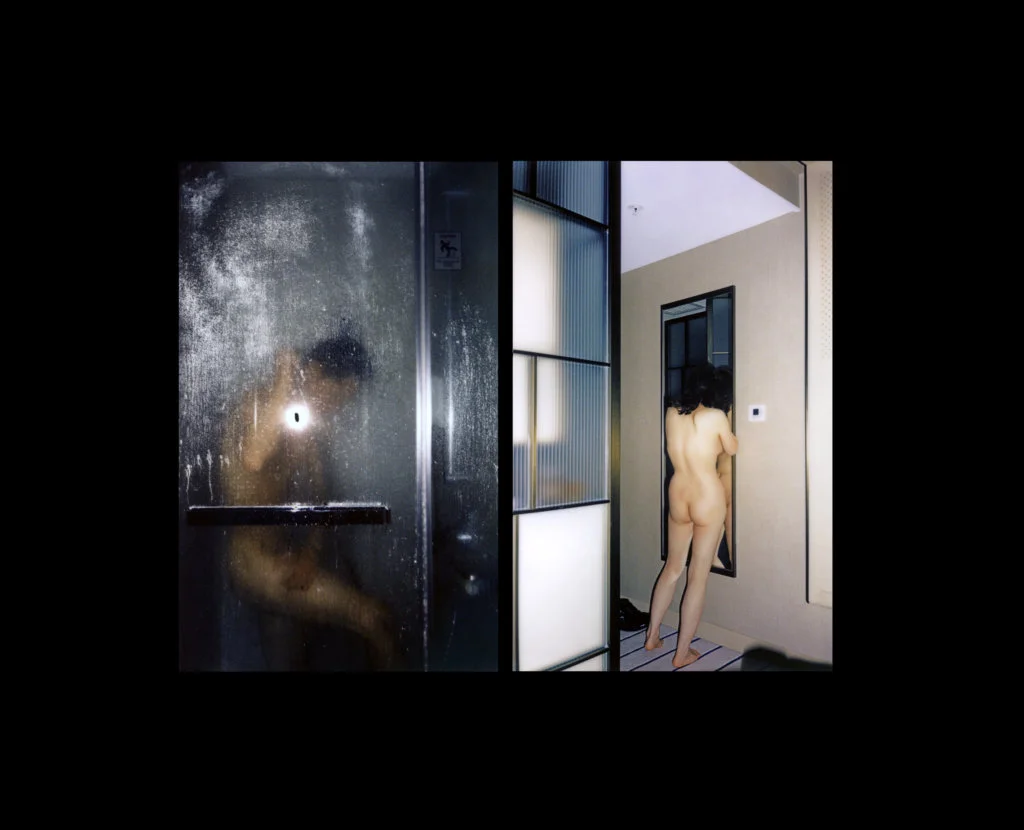

茉莉想了想,覺得自己應該為他們這個關係與這場運動做一次創作。她在酒店留了一間房間,她用黑色的布把酒店的窗與窗簾邊緣會透光的地方都封好,再把房間中家具的利角都包好,盡量把房間變得簡潔,把兩瓶水放在牀頭櫃上,然後,她把燈關上,拿出一個眼罩掛到房間外的門把上。

茉莉將酒店的地址和房號發給了茱麗仁。

在香港五大訴求未完成一半前,他們都不會「見面」,而只在黑暗的酒店房間中約會。

「每次和他見面,我都像在佈置一場展覽一樣,提前幾個鐘去,封好了房間中所有的光,測試一次,盡可能把傷人的角封好,再給他地址,等他來到。」茉莉說,黑暗中相處、認識、交往初初令人有所恐懼,她並不知道他是誰,他也不知她是誰,他只摸到她冰冷的手,她只聽到他的磁性的聲音與頭髮的洗髮水味。

茉莉說:「長時間在黑暗的環境中,人的瞳孔會放大,對光線變得敏感。如果我們站得太近窗邊,就會看到對方的輪廓,但怎樣努力去看,一切其實仍然很迷糊。」夜裏,她用手摸完了他整張臉,她說,她仍然不知道他是個怎樣的人。

但他們照樣能在漆黑的房間中聊天,第一次見面,茱麗仁便談起他的童年,談起他家中有多少人,茉莉便說到她的創作和她的價值觀。在漆黑的酒店房中,他們談生命的哲學,在牀上摸索對方。他們在黑暗環境中,漸漸睡進到一份安心裏,像躺在抽走了時間維度與影像的異世界中,他們打開了男女單純的情慾,與那扇不曾對人打開的心的窗戶。

茱麗仁說,黑暗中的茉莉是一道媚行的黑影,很安靜,皮膚很滑,有很多奇怪的想法,身體裏像住着小孩的靈魂,她總在好奇,又在害羞。第一次見面的時候,茱麗仁走進了那間全黑的房間中,背景播放着森林和小鳥的聲音,地上微弱的光一直指示,領他到她的牀邊去。

他說,個人背景這東西只是一堆世俗的資訊,如果要真正認識一個人,最好先忽略一些表面的標籤。他認為自己和茉莉的世界比真實更真實。大部分時間他們都只躺在牀上親密和聊天,展現了柏拉圖式的靈魂交流。

相機擔當的角色

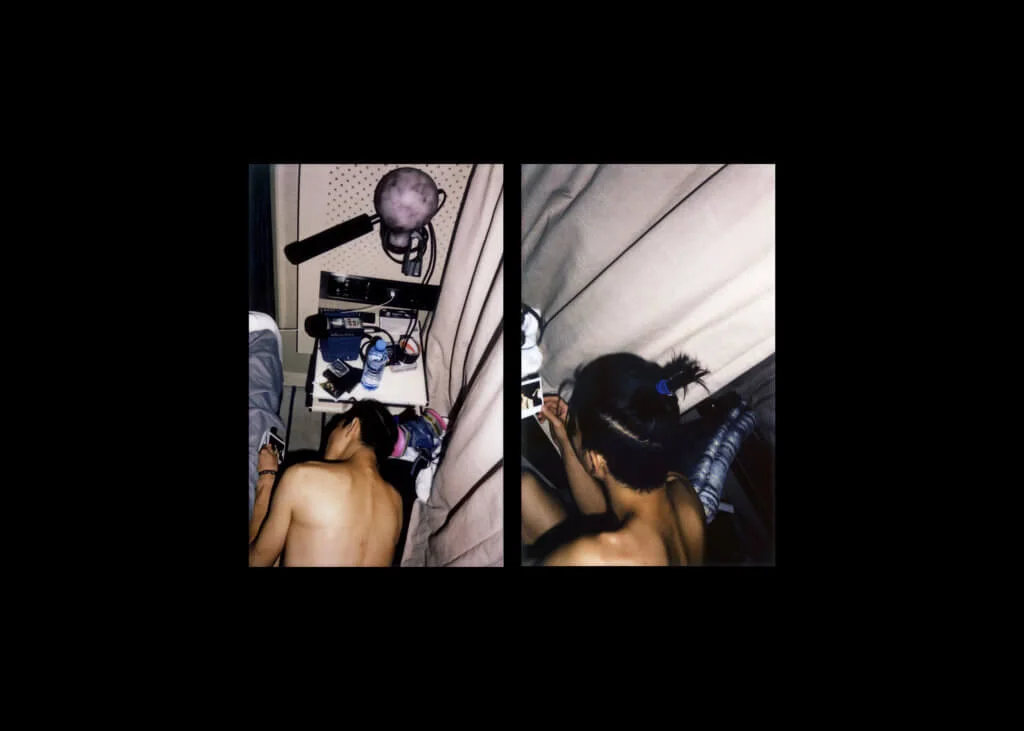

每次到酒店,茉莉都會帶着一部即影即有相機。房間沒有陽光,沒有亮燈,相機連顯示屏的光也沒有,他們透過相機的觀景窗望出去,房間漆黑一片。他們在漆黑中卻輪流為對方拍照,用閃光燈亮起的那一秒去看清彼此。

茉莉說,她之所以按下快門,是為了能在黑暗中更清楚地看見茱麗仁。

在房間無邊的黑暗中,相機的其他功能,光圈、快門和最後的成品,都失去了意義,只有按下快門那一刻,閃光燈的一瞬間才是一切。她說,攝影的意義並不在於照片本身,而在於拍攝的目的。

洞穴的牆壁被閃光燈擦亮了,又滅掉。

當物件的光在視網膜上成像時,大腦會產生視覺,如果這時閉上眼睛,或環境突然漆黑一片,大腦的視覺就會短暫保留了先前的影像,持續十六分之一秒,產生「視覺暫留」現象。茉莉和茱麗仁在黑暗的房中,回憶着剛才殘留的對方的影像,那個身影化成了負片的色調,在黑暗中持續了十六分之一秒。

最黑暗的日子最光亮

茉莉笑說,在光和殘影中,她看見的茱麗仁有點像謝霆鋒和張震的混合體。社會運動持續,他們一直只在黑暗中相看與相愛。然後,疫情爆發,酒店不再是安全的地方。他們沒法再見。茉莉說,那段時間,她一個人在家的日子變得異常漫長,心中焦躁不安,新聞不斷傳來壞消息,她很希望,茱麗仁就在自己身邊。

幾個月後,疫情緩和,他們租下了酒店,兩個人在黑暗中生活了整整一個星期。「我們都覺得,我們的關係,見面後,就回不了頭,不如趁還未見面前,做完我們想做的東西。」茉莉說。在陽光普照的街上,他們兩人只是偶爾擦身而過的陌生抗爭者,但在黑暗的酒店房間中,他們是大時代下的戀人,互相分享各自的難過—在混亂抑壓的日子中,最黑的房間反而最光。

「有時我們會難過得不想再拍照,覺得不如不拍好了,聊聊天便算,不想搞什麼藝術,但他總是安慰我。每次他離開後,我把酒店的燈打開,明亮的房間中只有我自己一個,心中就覺得失落,剛才的事好像都沒有發生過。我來的時候一個人,走的時候也是一個人。」茉莉說,她與他維持着這種約會,到底自己是為了創作還是為了愛,連她也分不清,她對茱麗仁的感情是真的,她覺得他也是,「因為他從沒有做創作的想法,他只是陪我做我想做的事」。

這次的創作,令她感覺到攝影對她最深的意義,其實是那道光,那道需要使用相機才可以看見的光。

「這次的創作混合了相機的視覺、閃光燈照亮的影像與我自己的記憶,結果令我再三思考什麼是紀實攝影。對我而言,相機發出的光比拍出來的照片更重要。」她說自己像一個心不在焉的攝影師。

「我的手只是捧着照相機,隨意地對着黑暗中的一個角度拍照,然後,等待那個光來到。」茉莉說道。

如果精準有用,世界還需要感覺嗎?

在《思想的眼睛》中,著名的紀實攝影大師Henri Cartier-Bresson寫道,那些對相機的操控,如光圈、快門速度全應變成攝影師的一種條件反射,像汽車換檔一樣,沒有必要對相機複雜的操作進行沒完沒了的談論,或者對這些數字進行軍事精度般的設定。

「我對那些熱中於攝影技術,流露出無節制追求影像清晰度的人有微詞。他們是熱中於細緻、精準呢,還是希望欺騙雙眼,感覺自己與現實更近?」這個經歷過二戰,曾遊歷世界,記錄印度獨立運動、西班牙內戰與新中國成立的著名攝影師如是說。

茉莉與茱麗仁直到現在仍然不知道對方是誰,對於真相,他們不介意被蒙在鼓裏。

「這次的社會運動令我們都改變了許多,我自覺成長了,學會了居安思危,常去想自己與城市的關係,與藝術到底可以為社會帶來什麼貢獻,不再像從前以為搞藝術只是為了自己高興,會嘗試去面對一些具爭議的社會問題,一些令人頭痛甚至感到痛苦的題目。」茉莉說茱麗仁在這段日子也改變了許多,以前的他有點玩世不恭,是那種抽着雪茄,飲着酒,閒時買玩具,看名錶,識女仔,不太介入社會的人,但現在他多想了香港和自己的未來。

他對茉莉說,他正打算移民,希望到了外國,能在當地開一間懷念香港的茶記。她聽後只是笑笑,她提醒茱麗仁,到時記得要把地址發給她,某天,她會佯裝成客人去光顧。

很多人覺得,五大訴求實現,已經遙遙無期。他們想過,彼此可能永遠無法相見。不過,茱麗仁說,他能有她這一道可以抱着的黑影已經夫復何求。

真正讓他感到遺憾的是:「到了那一天,我和她不約而同回到了煲底,她就站在我身旁,我卻不知道她就是她。」