一個被判刑的前特首病危坐輪椅入獄,社會紛紛擾擾;一個出了獄的越南難民,仍得入羈留中心,無家無根,未解決的難民問題,誰來關心?

金鷹(化名)是越南船民,今年三十九歲,隨漁船來港時只有十二歲。1994年,十三四歲的他曾經被沙田白石禁閉營內犯謀殺罪,終身監禁,後來因法制轉變,未成年不得判終身監禁,於是98年減刑至二十九年。

霎眼二十多個年頭,本來在2016年刑滿出獄,因為越南一方無法證明身份紀錄,於是無法遭遣返,被困在青山灣入境處羈留中心已經兩年,他感到絕望,形容等同「被判二次終身監禁」。

二十多年來,香港跟越南分別歷經政權轉移,他錯過了一九九七年的特赦,錯過了二零零零年針對留下來約一千四百名越南船民的擴張全港收容政策,現時申請免遣返聲請被拒,再次上訴被拒後,遂就後者決定申請司法覆核。第一階段成功了,現時申請保䆁已超過三個星期,原本律師預計十天,卻仍然未被批准保釋外出。

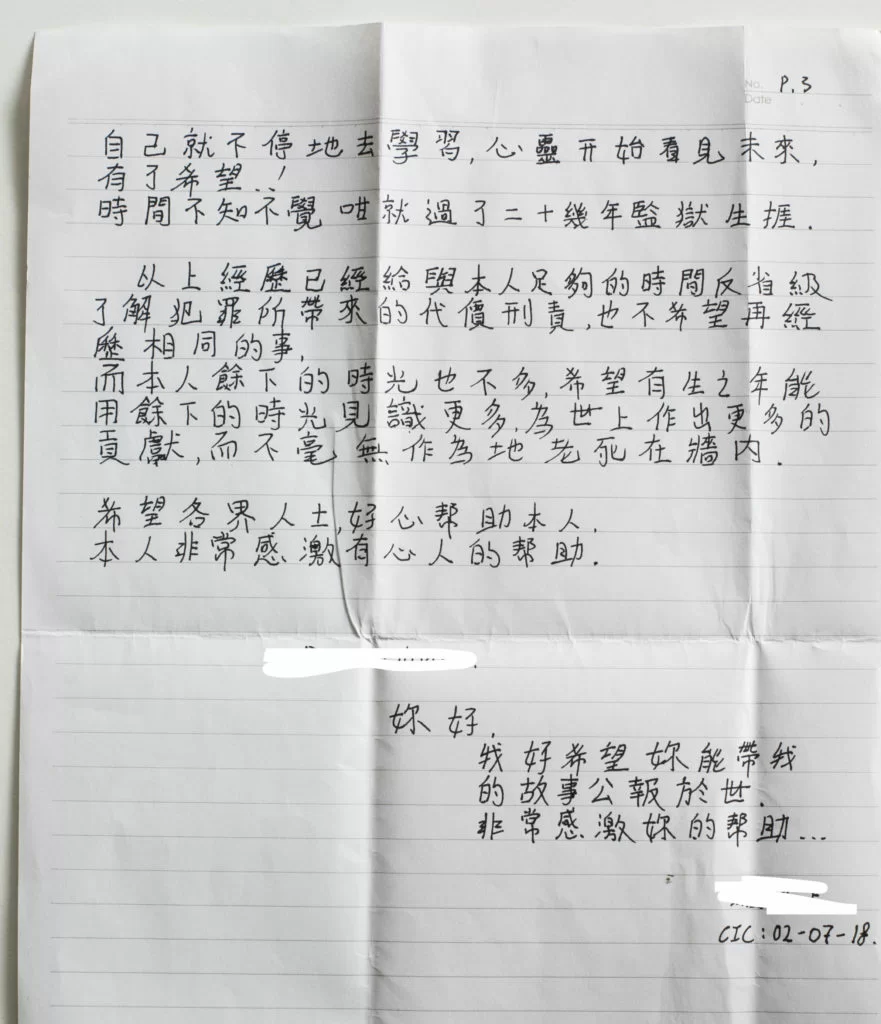

他寫了長達五頁的遺言告別書,因為有中文字不懂得寫,向職員查詢下遭發現有輕生念頭,驚動金鷹的朋友。他的朋友決定將金鷹的故事說出來。

⚡ 文章目錄

十四歲被判終身監禁

初見金鷹,他的身形矮小瘦削,廣東話極為流利,全無口音。他自稱無父無母,從未受過教育,「活在四面牆中長大」,十二歲起從未嘗過自由空氣。

一九九四年,事件發生在沙田白石禁閉營——收容人數最多的難民營,最高峰達二萬人,也是最多暴亂的事件發生。禁閉營內管理鬆散,南北越人混居,經常發生鬥毆事件。當時政府的管理介入與難民營的騷亂數字不成正比。比方說屯門望后石越南難民營,由香港明愛及聯合國難民公署管理,一九九九年數百名南越華僑突然搬進北越人當中,引發百人動亂。

「裡面的生活很複雜」,他年紀小,跟遠親一起住,常有惡人霸佔營內火水爐,也常常被欺負。成人世界凶險,禁閉營有另一種的秩序。

他憶述事件,「細路仔幾個踢波,撞到別人的食物,我執波,講對唔住,他講也不講一巴掌,摑下來。有人叫我走,唔好同佢嘈,又有人煽風點火,『唔抵啊』。細路仔被煽動,火遮眼,於是覆桌(報仇)。」回想過去,他常常一邊說,一邊批評自己過去「年少無知」,為一口氣過於衝動。這一刀,奉上了一條人命,與他二十多年的青春。

翻查判詞,提到他因對方挑釁他一對一打鬥,威脅要打他,因此他去找對方,插了他一刀。後來對方失救而死,評審員一度要在自我防衛及有意傷害之間決定,最後判處終身監禁。另一個爭議點是,醫學報告指出他的歲數約十七歲,但他在海上出生,說自己沒有出世紙。

監獄令他改變

當時不諳中英文的他,上庭時翻譯不好,金鷹花了好長時間才得悉自己被判終身監禁,也並不理解其意義。

在語言不通的情況下,他在監獄聽不懂指令,常被職員訓示,首幾年沒朋友,眼見別人有家人探望,只有他獨自一人,因為孤單,金鷹越來越抑鬱。

十八歲某天,他決定結束自己的生命。花了兩個星期,每天裝病,早晚積攢各兩粒的「大細P(感冒藥)」,一把吞下,怕不夠,再灌下整支洗頭水,結果被送到醫院洗胃。事後他被送到小欖精神病院,接受心理治療,足足半年。

一手將金鷹從絕望中拉起是他的契媽。一名同樣來自越南的少年囚犯,主動跟他談話,提議讓他媽媽順便一併探他。她叫芬姐,同樣是越南難民,輾轉困在沙田及屯門禁閉營,2000年後者解散才出來,因此很明白他失去自由的感受。

「她會叫我讀書,不要放棄自己人生,自己做錯了事要面對」。每一次聽她說這些話,金鷹都會忍不住流下男兒淚,「好過我親生媽媽」——父母親早在越戰時拋棄他,不知所蹤,把他交給養父。他口中的哥哥姐姐自他入獄後,也失去聯絡方式。

芬姐也真的當多了一個兒子。即使親生兒子刑滿出獄後,即使每幾年換了監房,她也每月兩次探訪,二十五年來,風雨不改。他於是努力學習講中文,說得開始流利。「你以為這些地方裡不會有好人。」不願透露身份的朋友A,曾經被判兩年,與他在壁屋懲教所(囚禁十四至二十一歲少年犯)一起讀書,A因沒有黑社會背景,在獄中慘遭欺負,是金鷹結識他後對不公義挺身而出,「跟其他人說唔好蝦我」;每人的零用錢有限,只有金鷹,從來不介意借錢給人。

曾經衝動

金鷹曾在2001年遭加刑兩年零四個月。判詞指出,他用衣車潤滑油淋向監督職員,拿着打火機嚇他。十七年後,他說當時朋友和自己飽受對方針對和欺負,想換監獄,無計可施,才這樣做,他自知當時一時衝動,「我對暴力好敏感」。

轉監獄後,他因此被單獨囚禁一段日子,遇上了同鄉何生——他的契兄何生,早就由報紙聽聞他十四歲謀殺被判終身監禁。何生已坐監十年,二人互傳字條,他向主任了解後,極力擔保,願意幫助他,主任也考慮了三天才放他到大監房。他說金鷹,「當時性格好衝動,一來無人教,二來𡃁仔,但我好想幫他」,看他品性很好,於是常常勸導他有時間讀書,不要搞事,為自己負責。

他們同監房約六七年。金鷹期間不斷學習讀寫中文字,後來終於讀得懂報紙,又信基督教,現時已平和下來,變得開朗樂觀,又常常與其他人分享僅有的零食和煙,後來職員也對他改觀。

「其實在裏面對錯未必懂得分」,想起當時金鷹人在異鄉,身陷圄囹,朋友A深深的感慨說。「一個人在語言不通的地方被困,好困難,十五六歲就要面對好多,你話復原到我唔相信,反而是隱藏了(傷痛)未復原,但是在那個環境,人不可流露軟弱。」

本地收容計劃 沒有他

九十年代電台日夜廣播,警戒越南船民不要來,港人代稱越南船民的「不漏洞拉」,其實是越南話廣播開首的四個字,意指「從今以後」。從今以後,金鷹沒有想過人生可以怎樣走,因為刑期超長,從未進過社會,他對自己的人生以及職業沒有想像,甚至因此丟掉了會考合格的證書。

他寫道:「二十三年的監獄生捱(涯),本人就失去了所有;自由,親友,青春……!」

一九七五年,越戰以西貢淪陷結束後,因美軍撤出,北越迅速攻佔全國,共產黨政權執政,越南人紛紛出逃,形成史上一度最大型的難民潮。一九七九年七月聯合國會議,多國協調臨時庇護或永久收容船民,船民被貨船救起後,下一個目的地理應提供庇護,直至聯合國難民署安排第三國收容,香港成為其中一個中轉站。

何生也是因為禁閉營謀殺被判監,被判二十六年,出獄三年,靠朋友找到工作,目前做地盤工人。他早來香港,在八九年前一上岸一律可以有越南難民身份,合符資格,出獄後仍可沿擴大本地收容計劃獲得身份證。

1991年,金鷹來到的時候,香港已在一九八九年實施難民甄別政策,劃分經濟難民及政治難民,經審核,前者不合難民資格者將被遣返越南,後者才能被第三國收容。上岸後,一律稱為船民,即尋求庇護者。

隨九十年代末香港正式取消第一收容港政策,二零零零年,最後一個難民營屯門望后石關閉。2005年,最後一名滯留馬來西亞的船民離開,宣告國際越南船民問題走進歷史。政府在二零零零年推出擴大本地收容計劃,決定在審核約一千四百名沒有第三國收容的越南船民,都可以申請香港身份。這成為最終解決難民問題的方法。

與此同時,申請計劃後,在等候居留權途中,前越南船民都會獲發黃色簽證身份書,屬於旅遊證件,卻沒有越南居留權,出入越南須簽證入境,亦不被承認為越南公民。

2003年六月二十五日,立法會文件顯示時任保安局局長葉劉淑儀回答,仍然有十四名在囚人士符合申請資格,另外有十八名未符合資格。可是政府公布的資料,金鷹徹頭徹尾根本從未聽過。

十三年後,連越南組都解散了,他卻仍然在這裡。知道金鷹在羈留中心,芬姐第一時間準備擔保,奈何被拒。

無了期的鳥籠生涯

「監獄有期限可以期待,這裡沒有。」他眼見身邊的人一申請司法覆核就可以被釋放,自己卻等候了足足一年,而免遣返聲請被拒原因是因為有案底,再次陷入抑鬱。「我從未有可以改過自身的機會。」

監獄至少每天有工作安排,可以唸書上課,在羈留所每日在四面牆內打掛,日日發獃㤱,唯一的樂趣是讀報紙,所幸有朋友入的字典。胡思亂想,對他影響很大。他本打算自殺,情緒低落,寫遺書,因為有幾個字不懂得寫,於是詢問大房(Day Room)內平日閒聊的職員,這才被發現。

他嘗盡方法,求助無門,太平紳士來探訪後,答應幫他,不見消息;趁19日立法會小組委員會探訪羈留所中心時找職員幫忙遞信,不過立法會議員沒有接信。

未嘗擁抱也是媽

「如果我出什麼事,就跟契媽交代後事吧。」他在遺言書寫道,提到想捐贈所有器官之外,最不捨得是契媽。金鷹在海上出生,自幼跟六十多歲的養父打漁,在船上長大,像無根浮萍,只偶爾上岸買生活物資。在南北越打仗期間,他只知道自己來自中越,從未在陸上居住。

生活越見艱難,六十多歲的養父於是托付遠親帶他走,出獄前去信國際紅十字會尋找遠親,亦遍尋不獲。明知機會渺茫,朋友A在Facebook尋人無果,他亦早不存希望。

契媽芬姐是他唯一的親人。從事清潔工作,薪水微薄,卻用了四萬塊錢,為他聘請私人律師。她也曾是越南難民,經擴大後的本地收容計劃,取得永久居民身份證。

這兩年來,每周日一大清早,她都搭一個多小時車程來探訪,早上九點羈留所未開門前已到,還提着沉甸甸的一袋二袋,雙面A4紙上所列的可給物資一定買齊,見面後,再趕上十二點的班。獄中二十三年如是。待他如親兒,這是她僅所能給予的愛。

可是,縱然親逾母子,他們之間卻從未擁抱。

假如重獲自由,他最想盡孝道,芬姐已經近六十歲,二人將會一起生活,他可以好好照顧契媽,「她無私來探我,我要找機會報答她,養下契媽,等佢唔駛咁辛苦。」他一心想報恩,芬姐只說:「就算無法工作也好,我也養他啦,一天兩三餐小事啦,有乜食乜。」

她一聽金鷹提到要自殺,嚇得她立即去找職員,哀求可否讓他看精神科醫生。「他是一個細路仔,無親無故,不如跟我住,我擔保他。」香港尋求庇護者不可工作,何生和朋友A也說,一旦他出來,都願意接濟他,不會讓他流落街頭。

回越南 再被判一次終身監禁?

頼文俊律師行的陳蘇完律師決定無償接受此起案件,她指出,因越南奉行戶口登記制度,九十年代的戶口簿早已遺失,曾去信越南領事館,回覆是「沒有身份紀錄」,越南政府無回音,加上因在港長時間,越南口音消失,這亦成為申請免遣返聲請失敗的原因。

她認為,越南共產政府行大陸法,按照越南《Penal Code》第六及九十一條,假若他被遣返回越南,因為殺了越南公民,有可能會被判終身監禁。她更認為,有可能會被判死刑,亦曾有遣返後因境外罪行再次被判刑的案例。法律上稱為二重起訴(double jeopardy),意味着越南政府有權再懲罰一次。

加上其父親的政治背景身份,很容易在越南共產黨政權被清算,甚至罪加一等,被判叛國罪,她比喻,等同六四後二十多年仍能因顛覆國家政權罪名被秋後算賬一樣。

經準確翻譯成英文後的越南法例(由陳蘇完律師提供)

記者翻查2003年6月25日的立法會文件,當時時任保安局局長葉劉淑儀在討論擴大本地收容計劃,曾被囚或在囚的越南船民被遣返後的雙重起訴風險作出回答:「從人道立場來說,如果得不到越南政府保證,一旦把他們遣返越南,他們便可能面對死刑,於是便會有人認為我們不人道。不過,另一方面,他們自己已承認曾犯嚴重罪行,也就是品格上有問題。如果我們不將他們遣返,由香港接收他們,這又是否符合香港的利益呢?有鑒於此,我們仍在考慮怎樣做。」

她又表示,應該待越南政府作出較明確的回覆後,才作出遣返或收容的決定。其後葉劉淑儀於不足一個月內下台。

事隔15年,難民問題仍未解決。2018年7月,記者再次就越南政府回覆雙重起訴提問,保安局發言人回覆如下:「任何身在香港、須被或可被遣離香港至另一國家的人,如認為他被遣離後會令他遭受酷刑或不人道處遇等風險,可提出免遣返聲請。特區政府自2014年3月起實施統一審核機制,以所有適用的理由審核有關聲請。統一審核機制的程序按照2012年12月生效的酷刑聲請法定審核機制而制訂,合乎普通法所要求的高度公平標準,包括所有聲請人均可接受公費法律支援,不服入境處決定的聲請人可向上訴委員會提出上訴等。 」

歷史上,按1989年起聯合國難民公署越南難民甄別制度中,經濟及政治難民最重要的原則,如果有理由相信他回原居地會遭受迫害或遇險,就必須不予遣返。

自2014年起,香港政府推出統一審核機制,理由主要分為酷刑、殘忍、不人道或侮辱之對待或處罰(CIDTP)及迫害(persecution ),若是前兩者,政府有責任提供免遣返保護。

現時就迫害風險提出免遣返聲請,陳蘇完指出即使接收,仍要交由聯合國難民公署處理。香港統一審核機制接收率為全世界最低,僅為百分之零點七,大部分國家的平均接收率是25到48%。事隔多年,聯合國難民署有關越南難民的文件是否全數移交特區政府,則不得而知。

無止境羈留違反人權,亦非長久之計,審核免遣返聲請的時間動輒以年計。於 Ghulam Rbani 訴入境處處長(2014)一案中,終審法院裁定,入境處只能在相信非法入境者可在一段合理時間內遣離才可行使權力羈留有關非法入境者。

陳蘇完並指出案件難以處理是因為歷史原因,而政權更替,她希望以「人道處理和酌情權」的原則決定事件,尤其這是特殊案例,單一事件,是因為長期羈押,需要再界定國藉及居留地。根據《入境條例》第13 條,入境處處長有酌情權容許一些非法入境者或未有入境許可的人居留 。

記者向保安局查問,「擴大本地收容計劃」中止前仍在服刑的越南船民是否仍能參與計劃。保安局發言人回覆:「擴大本地收容計劃」之合資格人士為:

甲. 所有在一九九八年一月九日前到港及從未離開香港的越南難民;

乙. 符合下列所有條件的越南船民(即非難民);

(i) 曾被越南政府拒絕接收的非越南國民;

(ii) 從沒有其他國家收容;

(iii) 在一九九八年一月九日前到港及從未離開香港;及

(iv) 從未被入境事務處處長裁定為前居中國的越南難民;

丙. 在一九九八年一月九日前到港及從未離開香港的「乙」項人士家庭成員。」

葉劉淑儀當時指出有關人的居港年期最長是三年多:「上述的人透過『擴大本地收容計劃 』以合法身份留港後,如要獲得香港永久性居民身份,根據《基本法》第二十四條二款(四)項規定,必須符合的條件包括:持有效旅行證件進入香港、在港通常居住連續7年以上或以香港為永久居住地。」此外,亦包括沒有在七年期間犯罪,而入獄時間不算在居港年期內。

陳蘇完懷疑,當時入境處有可能遺漏了他的個案。

恰恰同一份立法會文件中,葉劉淑儀亦就符合資格,但未提出申請的越南船民回答:「只要他符合資格,即使一直遲遲不申請,也是不會喪失資格的。」

不自由 毋寧死

你想香港給他第二次機會嗎?坐在旺角人來人往的Starbucks,朋友A答:「這不是恩典,而是人權。」幾位朋友見他越來越灰心,極為擔心他的精神狀況。

何生仍然記得二十六年後,被釋放一天,呼吸自由空氣的滋味,光叉燒飯的味道,就已經很可貴。

得知對於回越南,會有被再判刑的危險,金鷹靜默了一下,說:「如果有這樣的事再發生,我諗就完啦。」記者追問,他說:「死得啦。」——再一次終身監禁,這是他最大的恐懼。

(美術: YK Law)