1994年的農曆新年,我跑到《明報》董事長室,向金庸拜年,金庸剛辭去了名譽主席的職位,正在收拾辦公室內的東西,一箱箱書早已紮好堆放一旁,要離開自己一手創辦的《明報》,一臉落寞無奈的神情。1995年7月18日下午,我按下港島山頂道一號豪華府第的門鈴,金庸在灑滿陽光的大廳和我說起了創辦《明報》的前塵往事。金庸用江浙口音的粵語說﹕「文人辦報,我大概是最後一位了,香港沒有了,大陸大概也沒有了,黎智英儘管筆寫得可以,但他不是文人。」語氣平淡中帶點無奈,眼神放空,陷入了沉思當中。

金庸主政《明報》三十三年,誠如《明報》董事局1993年12月31日的公開啟事所言:「……查先生一九五九年創辦《明報》,憑其學問修養、道德勇氣和從事新聞工作之經驗,以『有容乃大,無欲則剛』為信條,創造出文人辦報、辦期刊、辦出版社而成功之歷史……」

上一個世紀的報紙老闆,無不以戴上「文人辦報」這一冠冕而自豪,甚至看成是個人辦報成敗與否的最終評價。

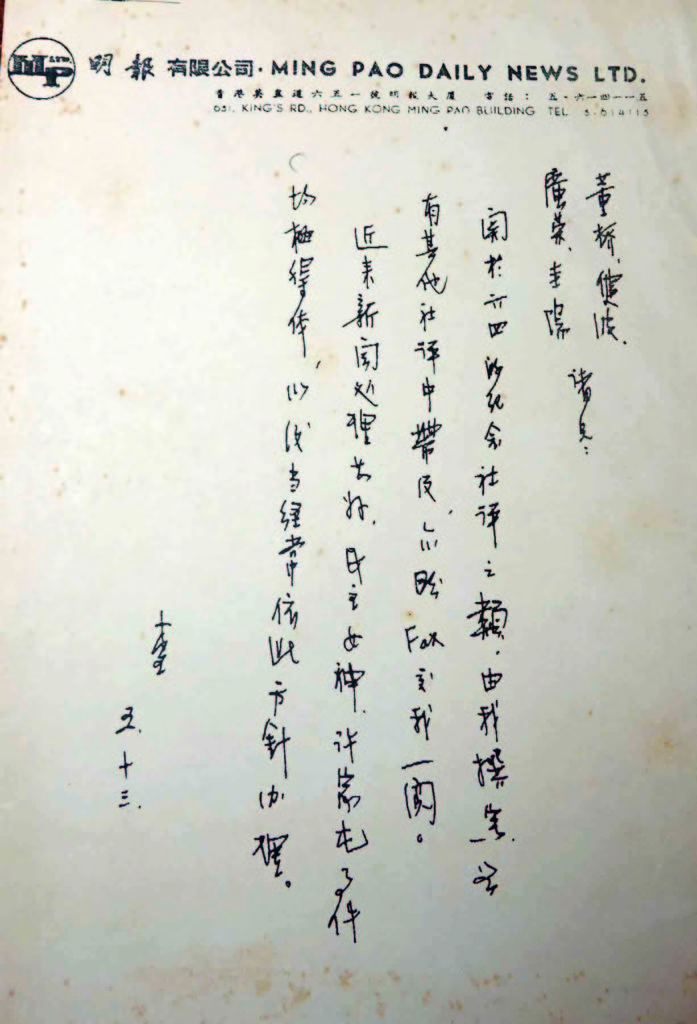

指示。(圖片由張圭陽先生提供)

「文人辦報」是中文報業有別於西方報業的一個悠久的傳統。清朝末年,西方傳教士以船堅炮利為後盾,在中國辦起了報刊,宣傳基督教義之外還刊登天文地理聲光化學,兼有歐洲政聞國會議事,讓讀書人大開眼界,從此也知道了西方報人社會地位之崇高及報館對國家的貢獻。甲午戰敗後,舉國沸騰,康有為、梁啟超等公車上書,倡議廣設報館,振奮民心,於是書生以一枝健筆、一顆言論報國之心,重言教而輕牟利,成了「文人辦報」的詮釋。

1902年英斂之在天津創辦《大公報》,1926年吳鼎昌、胡政之及張季鸞以新記公司名義把《大公報》接辦下來,明確提出以「四不方針」為辦報方向。「四不方針」就是「不黨、不賣、不私、不盲」,這是吳、胡、張三人總結民國以來在黨爭與軍閥混戰之間報業贏得聲譽的關鍵。《大公報》的「四不方針」,一直受到金庸的推崇。金庸多次高舉「四不方針」作為本人及《明報》的立場:「……報紙的責任,在於一本良心,認為對的就說對,認為錯的就說錯……如果和某一個政黨有了固定的關連,甚至是經濟上的聯繫,那麼決計不可能有什麼公正的見解……不作東搖西擺作牆頭草,那是新聞學中可貴的『不黨、不盲』原則。」(1964年10月13日社評)

《明報》社論激起筆戰

諷刺得很,外界經常指責金庸和《明報》的立場如牆頭草。《明報》在創辦初期,多談港事國際事,對內地持理解的態度,故此被視為左派的外圍報章。1964年內地試爆原子彈成功,連右派報章也視為中國人的驕傲,金庸卻獨排眾議,從反戰立場出發,認為人民窮得褲子也沒有,應先發展經濟,「寧要褲子,不要核子」,以此批評外長陳毅的「寧要核子,不要褲子」的發言。金庸的立場,10月起受到所有左派報紙圍攻,《大公報》一連多天發表評論,大罵「《明報》的妖言和妖術」、「《明報》主筆的罪惡」等等。《明報》緘默了近一個月的時間後,在11月26日起至12月22日的廿七天時間內,向《大公報》發起反攻,以「敬請大公報指教和答覆」為題,提出了廿五個尖銳的問題,包括:「馬克思是中國那一省那一縣人?列寧是中國那一省那一縣人?我們不贊成馬列主義,為什麼是反華反到發昏?」這一系列精采的辯駁,在知識分子中贏得了掌聲。

1966年內地開展「文化大革命」,《明報》對內地有較為準確及大篇幅的報道,在海外華人知識分子以至外國報章、外國政府當中,成了權威的、獨立的中國消息來源;《明報》及《明報月刊》則高舉儒家學說,堅決反對共產主義,金庸成了反共的一面鮮明旗幟,《明報》銷量也一躍成為大報的銷量。

1967與《笑傲江湖》

金庸在文革期間(1967年)開始寫《笑傲江湖》,筆下武俠小說人物,處處影射文革,如日月神教教主任我行,好大喜功,沉醉於歌功頌德,教徒們對他的口號式讚美,文革期間內地天天在上演;華山派掌門岳不群,外表是一名君子,實質上是狡猾陰險的小人,這類人物,也很易在四人幫中找到對號入座。金庸1994年與北京大學學生座談時承認,寫《笑傲江湖》時,每天要寫一篇社評和一段小說,社評和報道都是反對「四人幫」和反對毛澤東的個人崇拜,寫小說時也不知不覺間受到了影響。

1971年聯合國大會通過阿爾巴尼亞提案,讓中共進入聯合國,台北的代表權被撤銷。聯合國的決定,對海外華人引起頗大震動。《明報》認為由於中共已取得聯合國的認

可,《明報》從今以後將改稱「中共」為「中國」:「……對於北京政權,本報一向稱之為中共,但如聯合國正式接納其為會員,我們以後就改稱之為『中國政府』了。」(1971年9月27日《明報》)《明報》的這一連串的動作,引起了左派和右派的攻擊。

1973年,台灣國民黨主席蔣經國接見金庸,1981年,北京領導人鄧小平接見金庸,1984年,金庸見了中共總書記胡耀邦,1993年中國國家主席江澤民見金庸。香港以至海外報人當中,如此頻密地獲得海峽兩岸最高領導人接見的例子並不多見,足以反映出《明報》的影響力。步入八十年代,金庸被北京委任為基本法起草委員,以金庸為首設計出來的香港政制發展主流方案,飽受右派、香港大多數民主黨派及部分大學生的攻擊,甚至在報社門前火燒《明報》,認為金庸立場保守左傾。

民國時期資深記者卜少夫對金庸的政治立場曾點評為:「說他風派也可以,基本上他還是中國人的立場。」金庸在九十年代中對筆者說:「我的立場,就像一雙筆直的筷子,從來沒有改變。改變的,只是桌上擺放食物的圓盤。」圓盤不斷的旋轉,改變的是圓盤上的食物。金庸說這話的時候,頗為滿意自己的這番解說。表面看來,金庸言論時有牆頭草的表現,深入研究,那真是他在不同時期不同環境下的策略性發言;骨子裏金庸是有中心思想的,也有堅定的立場,那就是以孔、孟儒家的「忠恕仁愛」、「民為貴、社稷次之、君為輕」、「不偏不倚、中庸之道」為主軸,加上對莊子、道家逍遙自由理想的追求,還有對羅素反戰思想的追隨。

金庸既是「文人辦報」,自也有「文人辦報」的局限,那就是只罵宰相,不罵皇帝。對國民黨也好,對共產黨也好,金庸的筆鋒,只會放在蔣經國和毛澤東身邊的人,是宰相誤國、宦官誤國,金庸也像歷朝歷代的士階層,絮絮不休的婉轉向領導人進諫,把希望寄託在領導人身上:

「《明報》以前對中共的政策猛烈抨擊,近年卻讚多彈少,並不是《明報》自律了,而是中共改變了,所以《明報》對中共的批評,也變得比較『溫和而婉轉』。」(1986年1月28日社評)

八九六四事件後,金庸把希望寄託在鄧小平身上:「中國的政治前途決定於一羣八十幾歲的老人們鬥命長,原令人感到悲哀……香港工商界期望,在這場中國政界的長命大比賽中,鄧小平能鬥贏其餘的眾位元老。」(1989年8月6日社評)

金庸誠然是香港地區最後一位「文人辦報」了!金庸之後,固然有辦報成績不錯的報人,但他們是商人,是企業家,或許經營有術,但筆下無文采,也沒有辦報的豐富經驗,無以讓報社同仁折服;或有文筆學養,卻無愛國熱忱,無以言論報效國家之心,也受不下這冠冕。

上世紀畢竟過去了,「文人辦報」的年代也過去了,金庸辦報寫社評的一枝筆,完成了歷史任務,留下了豐富的遺產,供傳媒人汲取養料;金庸的另一枝筆寫武俠小說,筆下的主角, 在國家民族危難之際,挺身而出,拋頭顱、灑熱血,轟轟烈烈,寫出了全球華人知識分子心中的烏托邦。

Profile

張圭陽,資深傳媒人,香港大學博士,曾在《明報》、香港電台、無綫電視、傳訊電視任職,亦曾在香港及內地多所大學兼任教授職務。